西洋史を学ぶ– category –

-

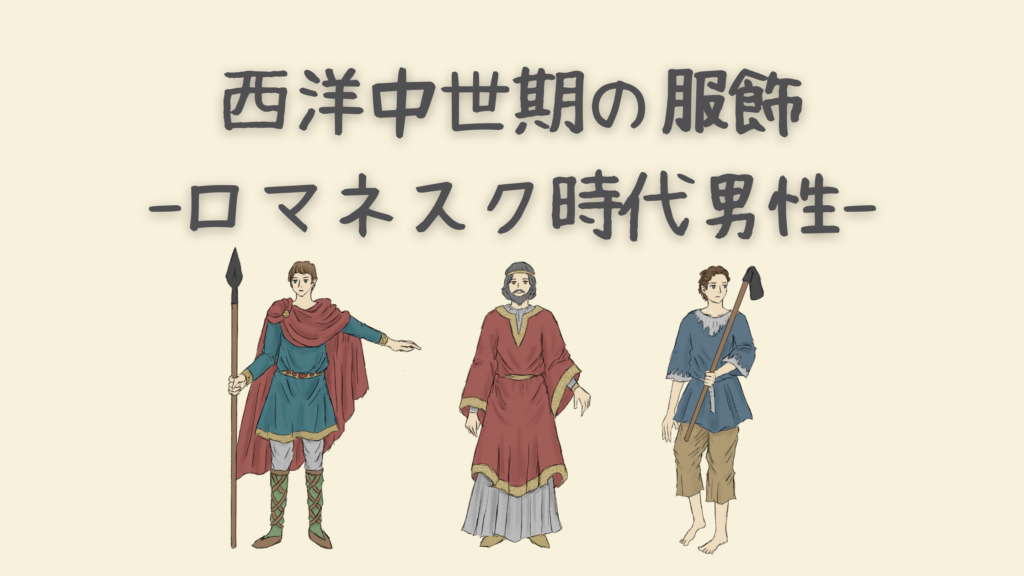

西洋中世期の服飾-ロマネスク時代男性

はじめに 中世ヨーロッパ風の人物絵を描くときに、参考となる知識をインプットしよう! という目的で、服飾に関する記事を書いています。史実上の姿を踏まえた上でアレンジが加えられるように、形状や素材など、できるだけ具体的に記載しています。 過去... -

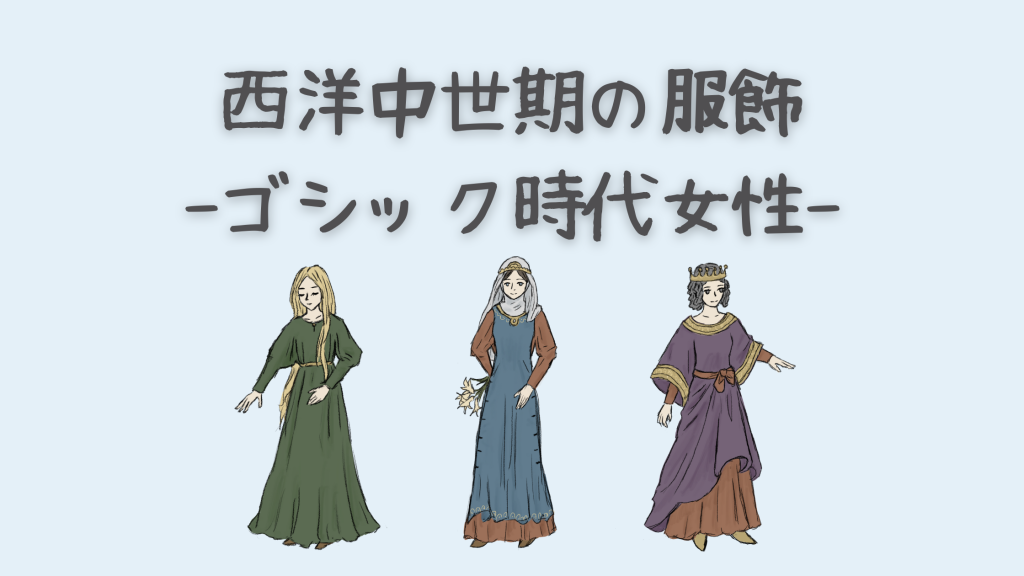

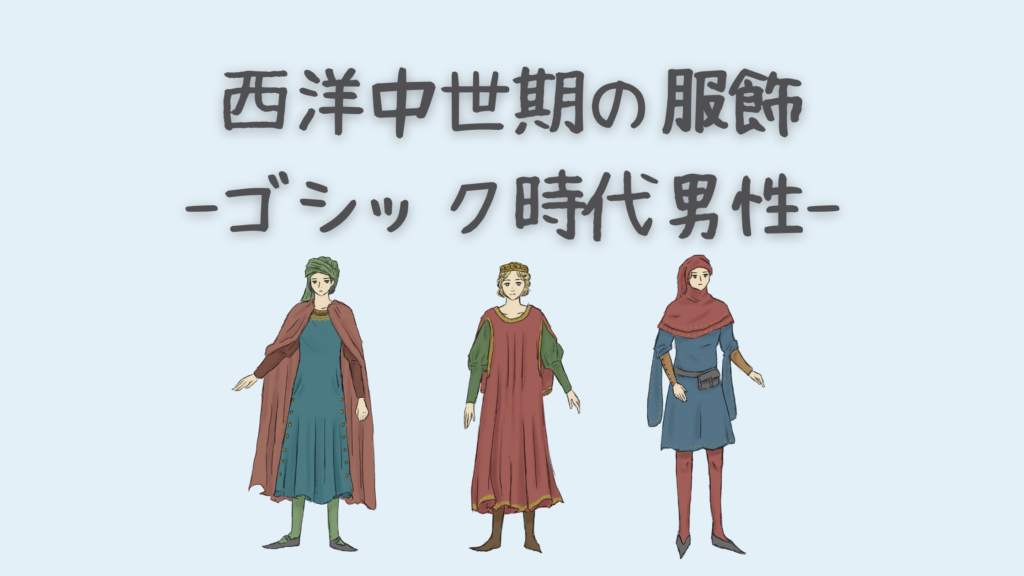

西洋中世期の服飾-ゴシック時代女性

はじめに 中世ヨーロッパ風の人物絵を描くときに、参考となる知識をインプットしよう! というのが服飾シリーズの目的です。史実上の姿を踏まえた上でアレンジが加えられるように、形状や素材など、できるだけ具体的に記載しています。 服飾シリーズ・第... -

西洋中世期の服飾-ロマネスク時代女性

私はたまーに絵を描きます。その際、中世ヨーロッパ風な雰囲気が大好きなので、人物にはそれらしき衣装を着せます。 ところが、中世史が専門のくせに、当時の服飾について、きちんと調べてこなかったことに気づきました。絵の資料として、民族衣装の本を何... -

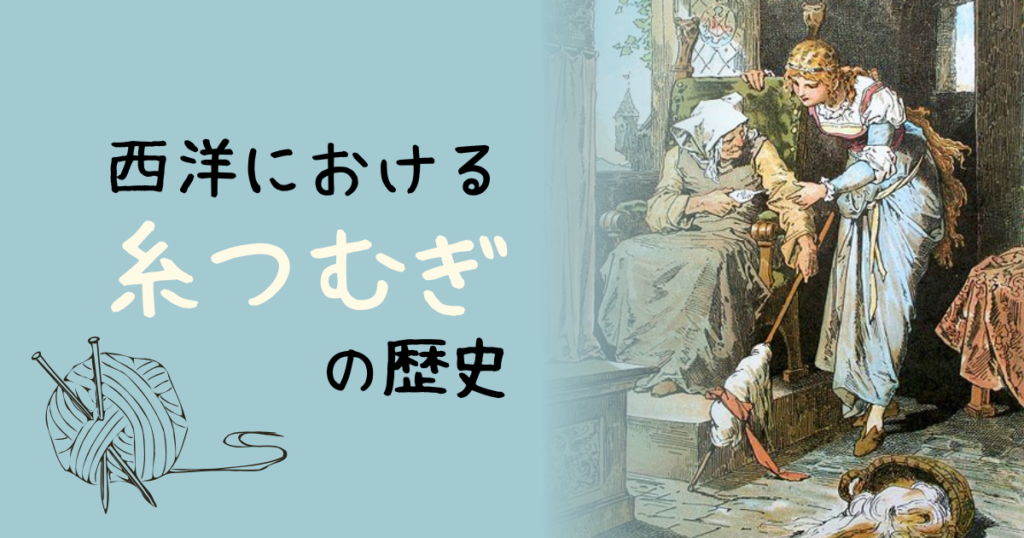

西洋における糸つむぎの歴史

糸つむぎは、人類が衣服をまとうようになってから何千年もの間、日常的に発生する仕事でした。近代になって機械で自動化されるまで、その行為は避けて通れないものでした。 今回は西洋において、糸つむぎの仕事がどのように行われてきたかを紹介します。 ... -

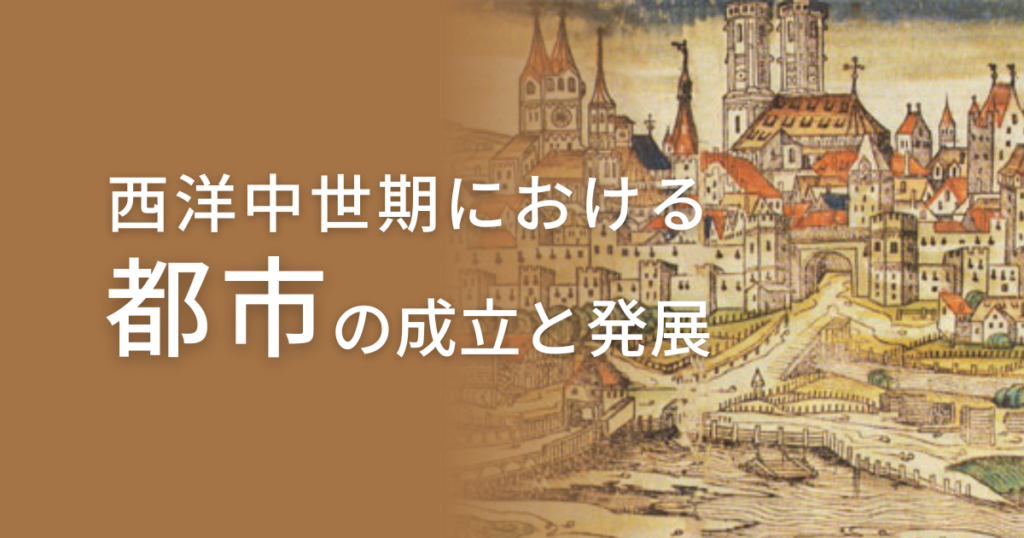

西洋中世期における都市の成立と発展

中世ヨーロッパの都市は、人びとの宗教的、政治的、経済的な中心地として存在し、中世文明の発展に大きく寄与しました。中世都市はどのように誕生し、発展していったのでしょうか? 今回は、そんな中世期の都市について紹介します。 都市が成立した要因 フ... -

西洋中世期における宿屋

中世ヨーロッパの旅する人びとが、野宿しない場合にどんな場所に泊まっていたのかを紹介します。 旅人が休養をとる施設、宿屋 ファンタジーランドはなぜ中世なのかにて、西洋系ファンタジー小説の舞台が「中世」に設定されがちな理由の一つとして、その時... -

西洋史におけるジプシーとは

国民的RPGであるドラクエ4(導かれし者たち)で登場する、踊子姉妹のテーマ曲の1つに、「ジプシー・ダンス」があります。というのも、踊り子の姉・マーニャと、占い師の妹・ミネアはジプシーという設定だからです。 しかし、日本人にとって「ジプシー」は... -

『ギルガメシュ叙事詩』のあらすじと魅力 – 洪水と不死の追究

約4000年前に成立した世界最古の叙事詩、『ギルガメシュ叙事詩』のあらすじと魅力を紹介します。 叙事詩とは 『ギルガメシュ叙事詩』とは、古代メソポタミアの英雄・ギルガメシュの冒険を詩の形式でうたいあげた、世界最古の叙事詩です。 叙事詩(英:epic... -

あらゆる芸術は物語から生まれる

はじめに 最近、音楽ユニットのYOASOBIが、小説をもとに楽曲制作を行うユニットだということを知りました。彼らの公開しているどの音楽も、世界観のもととなった小説(物語)があり、デビュー曲の「夜に駆ける」は星野舞夜の『タナトスの誘惑』という小説... -

西洋文化において、王に聖油をそそぐのはなぜか

はじめに 2023年5月3日、イギリスにおいてチャールズ国王の戴冠式が行われました。式典において最もキリスト教色が強かったのが、国王に聖油をそそぐ儀式です。この儀式が行われる際には、衝立が建てられ、人の目に触れない空間で国王への塗油が行われまし...