西洋中世期の色彩体系は、白/黒/赤の3色がメインでしたが、12世紀頃から、青の人気がはっきりと高まりだしました。青はたちまち、赤と並んで王侯貴族に好まれる、二大色の1つとなり、現代においても、その系譜はつづいています。

青はどのような過程を経て、西洋で最も人気な色になったのでしょうか。今回は西洋における青の歴史を紹介します。

姉妹編である、赤の歴史は以下記事にまとめています。

太古 – 青は脇役

多くの古代社会において、白/黒/赤の3色がメインの色彩体系になる傾向は、バーリンとケイの法則でも裏付けられています。それは、色名を表す言葉が、あらゆる言語において以下の順番で進化するという法則です。

- 白(white)と黒(black)は全ての言語にある。

- 色名が3つなら赤(red)がある。

白と黒は、明度(明るい ⇔ 暗い)の関係で対になっています。つまり、多くの古代社会において、最初に認知される明るい色が「白」であり、最初に認知される暗い色が「黒」なのです。

色を明度の度合いで見分けられるようになったあとに、人は色の彩度(濃さ)を認知できるようになります。多くの古代社会において、最初に認知される彩度の高い色は「赤」だとされています。

西洋の場合、ローマ時代初期まで、布を染めるとはたいていの場合、赤系統の色に染めることを指しました。その証拠に、ラテン語の語彙のなかでは、「染色した(coloratus)」と「赤い(ruber)」は同義語でした1。

そのような、白/黒/赤が主要な色とされる、原初の色彩文化がつづく間、青には脇役としての地位しかありませんでした。エジプトやオリエント地域にて、早くから青が評価され(※)、装身具や小物に使用された一方で、ギリシア人やローマ人から、青はさほど高く評価されていませんでした。

例えば、ギリシア人にとって主要な色は、白、黒、赤、黄の四色で、その他の色は脇役でした。ただし、東洋伝来のモザイク画では、緑や青系の色が使われました。モザイク画においては、青はときに水の色、背景、光の色として使われました2。とくに光の色としての使用は、中世期に青の評価が高まった系譜につながっています。

オリエント(中近東)やエジプトでは、青は魔除け効果のある、吉兆の色とされていました。それは天の色と同じ、青の鉱石であるサファイアに、悪運から守ってくれる効果があると、信じられていたからです。古代期のサファイアの主要な産地は、インドでした。それがオリエント → ヨーロッパの順に伝来していきました。

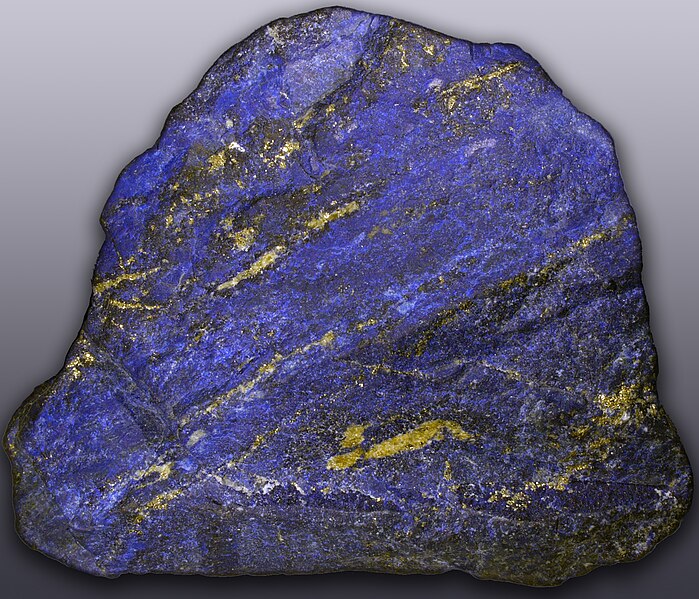

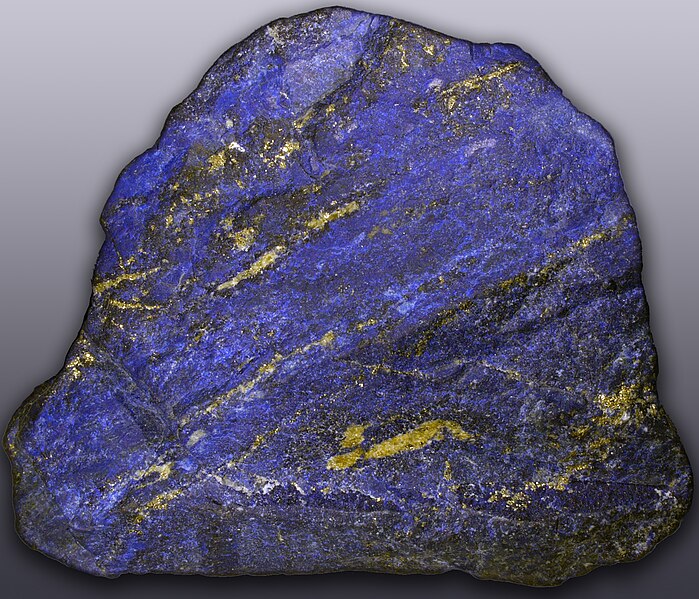

同じ青い石であることから、ラピスラズリは文献において、しばしばサファイアと混同されています。よって、ラピスラズリにも、同じ魔除け効果があると考えられていました。古代期~中世期にかけて、ラピスラズリの主要な産地は、イランとアフガニスタンでした。

オリエントで青の評価が高いことは、モスクや霊廟などの建築物に、青のモザイクが好んでほどこされてきたことからも分かります。

また、トルコの眼玉のお守り(ナザール・ボンジュウ)が、青いガラスでてきていることは、青の魔除けとしての伝統が引き継がれています。

青=天の色だから、青に対して神性を感じる流れは、いかにもありそうだね。ただし、神々を天と結びつける神話は、比較的新しいんだ。人が天という空間を認知・想像する前には、神々は地上にいたんだよ。

そういう意味では、青に霊性を感じていたオリエントやエジプトは、ヨーロッパより文明が進んでいたのかもね。なにせ、オリエント地域の中心はメソポタミアで、メソポタミア文明は、人類で最も古い文明だらかね!

メソポタミア文明や神話については、『ギルガメシュ叙事詩』のあらすじと魅力 – 洪水と不死の追究を参照してね。

古代期 – ローマ人にとって青は好ましくない

一般的に、西洋の中世期は、西ローマ帝国が滅亡した、西暦476年からを指します。中世期の文化は、ローマ文化を多々引き継いでいるため、中世文化に対する理解を深めるために、本章ではローマ文化に着目します。

古代ローマ時代における、ヨーロッパ大陸の覇権者は「ローマ市民」でした。言い換えると、ローマ帝国の身分制度において、庶民以上の身分を占めていた、ラテン人でした。一方で、西ローマ帝国が滅亡したあとの大陸の覇権者は、民族大移動で、北欧から大陸全土に居住地を広げた、ゲルマン人でした。

「ローマ」は地名、「ラテン」は民族名だよ。ラテン人はローマ帝国に属する人でもあるので、「ローマ人」とも呼ぶよ。

両者の文化水準を比べると、ゲルマン人よりローマ人のほうが、はるかに高度な文化を持っていました。また、大陸の人口割合としても、ローマ人が圧倒的多数を占めました。そのため、ゲルマン人は覇権者となったあとも、ローマ文化を尊重しながら統治を進め、その結果、大部分の文化がローマ化されました。

ゆえに、中世期の青に対する理解を深めるには、まずは古代ローマ時代における、青の評価を知る必要があります。ローマ人にとって、青には蛮族のイメージがつきまといました。また死を連想させる、喪の色だったため、青に対する全体的な評価はあまり高くありませんでした。

蛮族の色

ローマ人にとって青は、蛮族の色でした。具体的には、ケルト人やゲルマン人を連想させる色でした。

ケルト人は、ローマ人が版図を広げる前に、中央ヨーロッパに居住していた先住民です。ローマ帝国が広がるにつれ、大陸の北へ北へと移住し、最終的には、ブリテン諸島(現イギリス・アイルランド)で暮らしていました。その信仰と魔法文化は、現代のファンタジー物語に、大きく影響を与えています。詳しくは以下記事を参照ください。

ゲルマン人は、もともとバルト海周辺(現デンマークや北ドイツなど)に暮らしていた民族です。ところが、人口が増え、住む場所や食料が足りなくなるにつれて、たびたび南下してローマ帝国をおびやかすようになります。ついには、弱体化していた西ローマ帝国を滅ぼし、ヨーロッパ大陸の覇権を握るに至りました。

私たちは、当時のケルト人やゲルマン人のようすを、ローマ人が書いた本から知ることができます。とくに、ローマ皇帝・カエサルが執筆した『ガリア戦記』や、ローマの歴史家・タキトゥスが執筆した、ゲルマン人の民俗誌『ゲルマニア』は、古代ケルト・ゲルマン人のことを読み取れる、数少ない史料の1つです。

ローマ人は数々の高度な文明・文化を生んだけれど、その中でも彼らが文書を書くときに使用していた、ラテン語の発明は、その後のヨーロッパ文明の発展に大きく貢献したよ。

ラテン語については、ラテン語とは – 誕生から没落までの歴史を参照してね。

カエサルやタキトゥスの言葉によると、ケルト人やゲルマン人は、敵を怖がらせるために、戦闘時に身体を青く染めることを習慣としていました3。また、ローマの詩人オウィディウスは、年老いたゲルマン人は、白髪を暗い色に見せるために青く染めると追記しています。このとき使用されていた染料は、西洋原産の青色染料である、タイセイ(大青)でした。

一方ブリタニア人は例外なく自分の体をタイセイで染める。これは青を発色する草である。このため、彼らは戦場で余計に物凄く見えるのである。

カエサル『ガリア戦記』第5巻14節12 國原吉之助訳、講談社、1994年、165頁。

クロザティエ博物館。赤のトガをまとっている人物がカエサル。

ローマ帝国の支配者層であった、ラテン人の多くは、暗色の髪と、濃色の目を持っていました(現在のイタリア人やスペイン人に近い風貌)。そのため、ゲルマン人の身体的特徴である金髪碧眼は、ローマ市民らしくなく、どちらかというと被支配者層(奴隷など)を連想させました。

そのような背景もあり、ローマ人にとって、青い目を持つことは、ほとんど身体的欠陥のように思われていました。具体的には、青い目は、女性の場合には、あまり貞節でない性質のしるしであり、男性の場合には、女々しく野蛮で滑稽な性質のしるしでした4。

喪の色

ローマ人にとって青は、とりわけ暗い青は、喪の色でもありました。

彼らにとって、青い服を着ることは、(とくに共和制期と帝政初期において)信用を落とす突飛な行為か、喪のしるしでした。青はたいてい、明るい色調のときは野暮で、暗い色調のときは死と地獄に結びつけられました5。死を連想させる青の性質は、中世期にも引き継がれ、聖母マリアの衣が青で描かれるのは、もとはといえば、磔にされたイエスの喪に服しているからでした。

青が死と結びつけられた理由の1つに、タイセイで染めた、当時の青色の服が、あまり鮮やかでなかったことが挙げられます。それは私たちがイメージする「青」というよりは、「暗い色」でした。中世後期~近世期にかけて、青の染料として、タイセイと置き換わったインド藍(インディゴ)は、タイセイより10倍も強力な染力がありました6。

中世期 – 青の革命、評価の転換

中世期の覇権者は、ローマ人ではなくゲルマン人です。しかしすでに述べた通り、ゲルマン人は、より洗練されたローマ文化を踏襲したため、中世初期の、青に対する評価はローマ人とほぼ同じでした。すなわち初期の中世人とって、青は脇役で、とるに足らない、蛮族と死を連想させる色でした。ゆえに青は長い間、貴族に使われることはなく、農民などの庶民に使われていました。

青は、もともとゲルマン人がよく使っていた色なのだけれど、ローマ文化に憧れたゲルマン人支配者は、「青はローマらしくなくない、野暮な色だ」と思うようになったんだろうね。

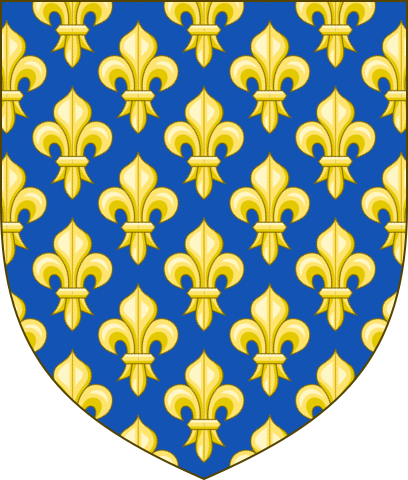

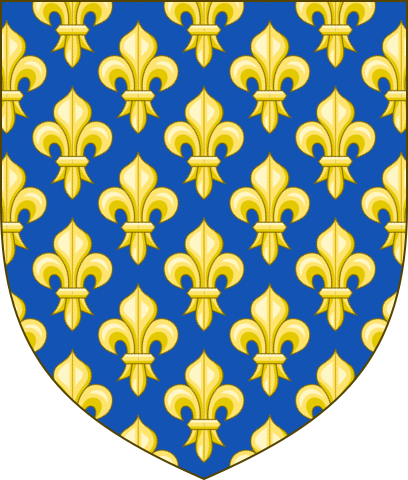

ところが12世紀になると、青に対する評価が、明確に高まりました。その証拠の1つに、当時の貴族たちが、自らの盾の紋章に、たびたび青を使うようになったことが挙げられます。

中世期の紋章は主に、個人を識別するために使われました。つまり、戦場で鎧兜に身を包む騎士たちが、顔が見えなくても、互いが何者かを見分けられるように、自らのアイコンとして紋章を使いました。

ヨーロッパ全地域を対象にした紋章の色に、赤と青が使われた割合を年代別に見ると、以下の通りです7。

| 年代 | 赤 | 青 |

|---|---|---|

| 1200年頃 | 60% | 5% |

| 1300年頃 | 50% | 25% |

| 1400年頃 | 40% | 30% |

表を見て分かる通り、赤の使用割合は徐々に下がっており(とはいえ根強く人気)、反対に、青の使用割合は急激に上がっています。とくに、1200年から1300年の間に、青の使用割合が5倍にも増えたことは、貴族の間で、青の人気が急激に高まったことを意味します。

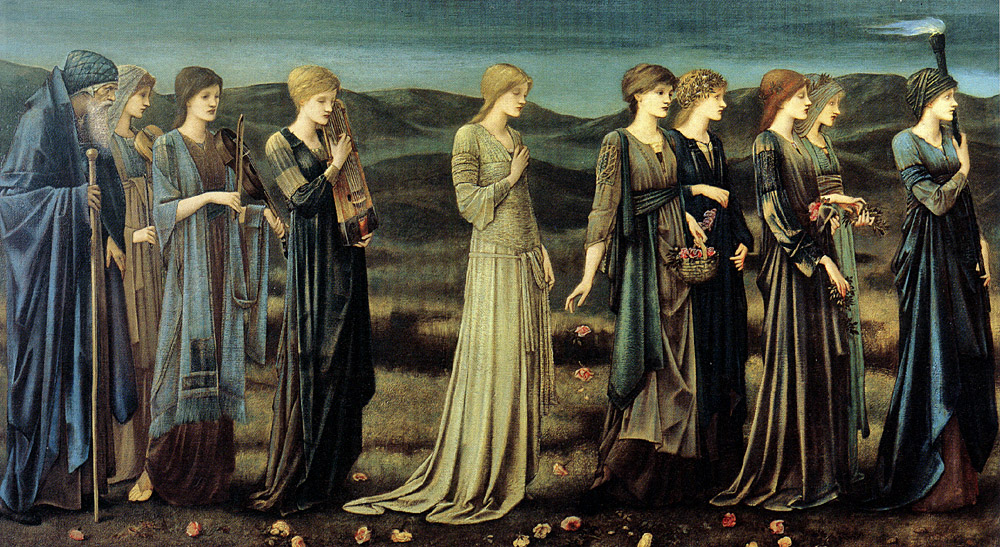

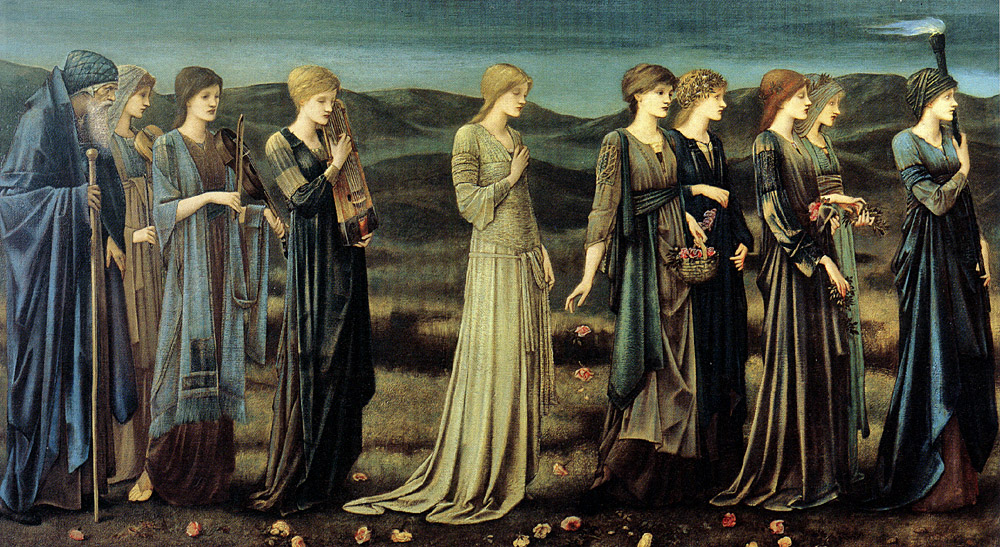

紋章以外の視点だと、当時の写本に描かれた貴族の人物絵は、たいてい赤系統か青系統の服をまとっています。このことからも中世盛期には、青が赤と並ぶくらい、人気にな色になったことが分かります。

それでは、蛮族と死を連想させる、脇役の青が、どのようにして中世期の色の覇者にのぼりつめたのでしょうか。ここからは、青の評価が好転した背景を3つ紹介します。

光が青いという考え – シャルトル大聖堂の例

中世期に青の評価が好転した背景の1つに、光を青で表現する風潮が一般的になったことが挙げられます。

旧約聖書における、天地創造の1日目には、神が「光あれ」と言ったことで、世界に光と闇が生まれました。そのときから光は神の領域、闇は悪魔の領域と見なされるようになりました。つまりキリスト教文化圏においては、光は神の象徴と認識されています。詳しくは以下の記事を参照ください。

ゆえに、中世人の光に対する賛美は、並々ならぬものがあります。キリスト教文化圏における、伝統的な色彩感覚では、光を表す色は「金」でした。金は太陽の色でもあり、地域によっては、紋章の色として赤に次いで好まれた色でした8。

ちなみに、中世人にとっては、「金」と「黄」はまったく別物だよ。黄色は金と真逆で、卑しい色だったんだ。

中世期には、青に対して、金と同様の神の光の性質を付与する動きが活発になりました。例えば、フランス王ルイ6世の学友であり、政治顧問でもあったスゲリウス(1081-1151年)は、青と神の光を結びつける観念を、その著作で繰り返し述べています。スゲリウスは、サファイアは宝石のなかで最も美しく、サファイアを連想させる青は、神聖さの印象を呼び起こし、神の光を聖堂に十分に入れてくれる、という主旨のことを述べています9。

青に対する、スゲリウスのような観念は、他の高位聖職者たちにもしだいに受け入れられ、13世紀を通じて、ゴシック様式の聖堂において、ステンドグラスで実現されました。代表例は、パリのシャルトル大聖堂で、そのステンドグラスを通した光は、「シャルトル・ブルー」と呼ばれます。

ゴシック様式は、13世紀~15世紀に流行した、芸術様式だよ。聖堂におけるゴシック様式の特徴は、尖頭アーチ、天高く伸びる塔、広くなった窓に施されたステンドグラスだよ!

詳しくは、西洋中世期の服飾-ゴシック時代女性の「時代背景」の章を参照してね。

このような、青を金色と同じ、光/神の光/天の光とみなす文化は、ステンドグラスに青が多用されるようになって以降、何世紀にもわたって西洋でつづきました。光を青で表現する風潮は、中世期に、青の評価が好転した背景の1つといえます。

聖母マリア信仰の隆盛 – フランス王家の例

中世期に青の評価が好転した背景の1つに、聖母マリア信仰が広まったことが挙げられます。

絵画において、青の衣は聖母マリアの「アトリビュート」です。アトリビュートとは、その人物であることの目印です。西洋の芸術においては、伝説上の人物(神)や歴史上の人物を描く際に、その人物であることを鑑賞者に知らせるために、その人物を象徴する持ち物を描きます。それがアトリビュートで、聖母マリアであることの目印は、青の衣をまとっていることなのです。

聖母マリアの衣は元来、青以外の色でも描かれていました。磔にされたイエスの喪に服していることが分かる、暗い色(黒、灰色、すみれ色、青、緑など)であれば何でもよかったのです。

先に、中世期の色彩体系は、白/黒/赤の3色ががメインであることを述べました。中世人にとって、青や緑は、黒と同じ「暗い色」グループに属していました。死を連想させる、喪の色としての青の使用は、ローマ人から引き継いだ文化も影響しています。

ところが12世紀には、絵画などに描かれる、聖母マリアの衣はほぼ青で定着しました。それは、前章で述べた通り、青に神の光としての神性が付与されたことが関係しているのかもしれませんし、鉱石のラピスラズリを使用した、美しい青色顔料が使われるようになったことも関係しているかもしれません。いずれにせよ、中世人はこの頃には、青に魅力を感じるようになっていた、ということになります。

中世後半から近世期にかけては、聖母マリアを賛美する、聖母マリア信仰が隆盛した時期でした。中世期はいうまでもなく男性優位の社会であり、当時の男性は、カリスマ性のある女性を「聖女」か「魔女」に二極化する傾向にありました。そして、聖女を賛美した一方で、魔女を迫害・処刑していました。

女性の二極化傾向ついては、池上俊一の著作『魔女と聖女』でも、詳しく述べられています。

百年戦争で活躍した、ジャンヌ・ダルクが魔女として処刑されたあとに、無罪になって聖女として神格化された例を考えると、聖女と魔女の二極化傾向が分かりやすいね。

当時の男性権力者からすると、カリスマ性のある女性を、どう扱えばよいのか分からなかったんじゃないかなあ? 女性に権力を脅かされて憎い一方で、お母さんのような女性に甘えたい気持ちもあたのかな。

聖女賛美と連動して、聖女のなかの聖女である、聖母マリアの人気も高まります。そのようななかで、フランス王国のカペー朝が、盾に「青地に金色の百合の花ちらし模様」を採用しました。純潔を象徴する百合の花も、聖母マリアのアトリビュートです。カペー朝はこの模様を、聖母マリアを讃えて採用したと言われています10。

フランス国王が、このような紋章を使用したことで、フランス内部の多くの貴族が、紋章に青を導入するようになりました。さらには西洋のキリスト教文化圏全体で、このような傾向が流行しました。青に惹きつけられた人びとは、紋章に限らず、あらゆるものに青を取り入れるようになりました。すでに述べた通り、中世後期には、青い服が貴族の間で大流行します。

聖母マリア信仰の高まりと、フランス王国がそのアトリビュートを紋章に採用したことは、中世期に、青の評価が好転した背景の1つといえます。

発色のよい青の顔料と染料の使用

中世期に青の評価が好転した背景の1つに、その時代に、発色のよい青の顔料と染料が使用されるようになったことが挙げられます。

青に神の光や、聖母マリアの象徴の意味が加わったとしても、色自体に惹きつけられる美しさがなければ、青はそこまで流行しません。青の評価が高まった時期に、従来の暗いイメージとは異なる、鮮やかな青の顔料と染料が使われたことは、青の人気を大きく後押ししました。

この時期にもてはやされた、鮮やかな青の顔料と染料は、以下の2つです。顔料は水に溶かして絵具として使い、染料は衣類などの布を染めるのに使います。

- 顔料:ラピスラズリ(鉱石)

- 染料:インド藍/インディゴ(植物)

ラピスラズリ

すでに紹介した通り、ラピスラズリの主要な産地は、古代期~中世期にかけて、イランとアフガニスタンでした。古代ギリシア・ローマ人も、ラピスラズリを使用していましたが、不純物を大量に含んだ石を、そのままくだいて使用していたため、鮮度も美しさも、オリエントのものより劣っていました。

ラピスラズリは、遠方からもたらされるだけでなく、見つけるのが難しく、硬度の理由で採掘に時間がかかるため、西洋では大変高価な値段で取引されました。古代~中世にかけて、多用された青の顔料は、ラピスラズリより安価な、藍銅鉱でした11。しかしラピスラズリよりも変色しやすく(緑か黒に変色)、鮮やかでもありませんでした。

ラピスラズリは、中世期の写本の、狭い範囲に使用されることがありました。絵の具の伸びがさほどよくないため、狭い範囲での使用が一般的でした。現存する写本絵の最も美しい青は、ラピスラズリで塗られた部分です。

ところが、聖母マリア信仰の隆盛に伴い、絵画におけるマリアの衣に、ラピスラズリが使われるようになりました。当時はラピスラズリが金よりも価値をもっていたため、そのような高価なものを絵画に使用することで、聖母マリアへの賛美の意味を込めたのです。

ラピスラズリの顔料で出した色から、「アズュール(Azure)」という色名が生まれました。この色名は、中世期に青色を指す言葉として、最も多く使用されました。

ラピスラズリを顔料とした絵具は、現代日本では「ウルトラマリン(Ultra-marine)」という名が一般的です。アフガニスタンから、はるばる海を越えてやってきた色なので、「海を越える」という意味を持ちます。

インド藍

西洋におけるインド藍(インディゴ)は、古代~中世の長い間、インド産地のもので、ローマ帝国時代には、ペルシア商人から輸入していました。

しかしながら、インド藍は輸送に便利な、固形にされていたため、西洋では長い間、インド藍が鉱物だと信じられていました。インド藍が植物だと分かるまで、青の染料として中世人が使用していたのは、タイセイでした。青の評価が高まるにつれて、タイセイの栽培や染色が盛んになり、その生産者や商人は莫大な富を築きました。

長い間、染め物ものといえば赤がメインだったこともあり、染色できる権利をもつ人のすみわけは、きちんとされていました。ところが、青の急激な評価の高まりにより、青の染色権をめぐる、染め物師と織工、都市当局と王権の争いが起こりました12。

青の布地をだせば、絶対に売れるんだから、誰しも青の染色権がほしいよね!

ところで、この例をみても都市当局は、王権と渡り合えるような、相当な力を持っていたんだね。中世都市が力を持っていたことは、中世都市における3つの特徴に書いているよ。

しかしながら、タイセイによる染色は、中世末期に廃れはじめます。インド藍が鉱石であるという認識が、マルコ・ポーロ(1254-1324年)によって覆され、インド藍による染色が盛んになるのです。マルコ・ポーロは、中国まで旅して書いた著作『東方見聞録』にて、インド藍の製法を紹介することで、インド藍が植物であることを実証しました13。

すでに紹介した通り、インド産のインド藍(インディゴ)には、タイセイより10倍も強力な染力がありました。そのため、各都市でインド藍の輸入が増えはじめ、近世期(大航海時代)には、ポルトガル人によって直接、インド藍がもたらされるようになりました。

さらに、「新大陸(現在のアメリカ大陸)」では、インド産のインド藍より強力な染料がとれる、さまざまなインド藍が発見されました。奴隷を使ったインド藍の栽培もはじまり、染料として利用された当初、タイセイの30-40倍の価格だったインド藍の価格は、時代が下るにつれて下がっていきました。

近世期以降 – 最も人気な色へ

中世期に、貴族に好まれる二大色の1つとなった青の人気は、現代でもつづいています。とくに、赤と青が二大人気色であるなごりは、世界の国旗の色を見ると、赤と青を使用している国が圧倒的に多いことから分かります。

服飾における赤と青の人気は、男性のネクタイの色に最も顕著に表れています。例えば、ニュースで流れる、政治家のネクタイ色に着目すると、相手にどちらの印象を与えたいかで赤と青を使い分けていて面白いです。日本の就活においても、赤か青のネクタイは定番の色です。

パストゥローは現代における青の評価について、「衝撃を与えず、傷つけず、反感を買わない」「波風を立てず、静かで平和的、距離があって中立的」と述べます。国際的な機関の記章の色として採用されることが多いのも、青に平和的な印象があるためです。西洋人の間では、最も人気な色として、青が挙げられることも多いです。

ロマン主義作家・ノヴァーリスの『青の花』に代表されるように、青は夢想的でもあります。空や海、永遠をも喚起させる色として、現代人からも愛されています。

ノヴァーリスの小説のタイトル「青い花」は未知への憧れを象徴しているよ。

矢車菊はドイツ、フランス、エストニアなどで、国花に指定されているよ!

おわりに

今回は、西洋における青の歴史を紹介しました。

白/黒/赤が主要な色とされる、原初の色彩文化がつづく間、青には脇役としての地位しかありませんでした。エジプトやオリエント地域にて、早くから青が評価され、装身具や小物に使用された一方で、ギリシア人やローマ人から、青はさほど高く評価されていませんでした。

ローマ人にとって青は、ケルト人やゲルマン人を連想させる、蛮族の色でした。どちらかというと青は、被支配者のしるしであり、青い目を持つことは、ほとんど身体的欠陥のように思われていました。また、青は死を連想させる喪の色で、暗い印象がつきまといました。

中世期に、ヨーロッパの覇権を握ったゲルマン人は、より洗練されたローマ文化を踏襲しました。ゆえに、中世初期の、青に対する評価はローマ人とほぼ同じでした。青は長い間、貴族に使われることはなく、農民などの庶民に使われていました。

12世紀になると、青に対する評価が、明確に高まりました。その証拠の1つに、当時の貴族たちが、自らの盾の紋章に、たびたび青を使うようになったことが挙げられます。中世期に青の評価が好転した背景として、以下3つを挙げました。

- 光を青で表現する風潮が一般的になった

- 聖母マリア信仰が広まった

- 発色のよい青の顔料と染料が使用された(ラピスラズリ/インド藍)

中世期に、貴族に好まれる二大色の1つとなった青の人気は、現代でもつづいています。

以上、西洋における青の歴史でした。

姉妹編である、赤の歴史は以下記事にまとめています。

参考文献

中世人の色彩感覚について知りたい方は、中世期の服飾を専門としている、徳井淑子さんの『中世ヨーロッパの色彩世界』がおすすめです。中世期における各色の利用シーンなど、必要な情報を分かりやすく得られます。