中世ヨーロッパの旅する人びとが、野宿しない場合にどんな場所に泊まっていたのかを紹介します。

旅人が休養をとる施設、宿屋

ファンタジーランドはなぜ中世なのかにて、西洋系ファンタジー小説の舞台が「中世」に設定されがちな理由の一つとして、その時代に「旅が一般的になったこと」を挙げました。

どんなに急ぐ旅をしているとしても、毎日しっかり休養を取ることが大切になります。なぜなら、旅の間の体調不良というのは、命とりになるからです。

具体的には、町や村から離れた場所にいた場合、すぐに適切な治療ができなかったり、回復のための良好な環境(暑くない・寒くないなど)を整えられなかったりします。そのため、朝起きて歩きはじめるときにはいつも、万全に近い体調にしておく必要がありました。この感覚は現代でいうなら、山歩きするときの感覚に近いでしょう。

しっかりと休養を取るために重要な施設が、宿屋です。雨風をしのげる屋内にて、あたたかい料理を食べて、フカフカ……とはいかないまでも土より柔らかいベッドで横になることは、野宿するよりはもちろん、心身の回復に効果的でした。

次章から、西洋中世期の旅人が、野宿しない場合にどんな場所に泊まっていたのかを紹介します。

町に泊まる

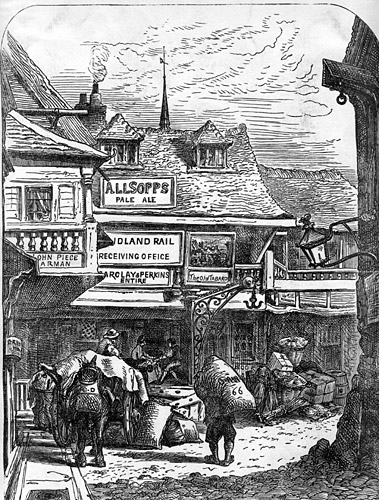

中世期には、酒場と宿屋に明確な区別はありませんでした。酒場はだいたい宿屋も兼ねており、客に飲食を提供するほか、宿泊のサービスも提供していました。加えて、旅人のために食料や飼い葉(馬用)、雑貨などの日用品も販売していました。

有料の宿屋が一般化したのは、西ヨーロッパでは13世紀以降であり、東ヨーロッパではもっと後になりました1。宿屋の数は町の規模に比例して多くなり、例えば人口9000人の都市バーゼルには20軒以上の宿屋が、人口25,000人の都市トゥールーズには30軒以上の宿屋が、人口4-50,000人以上の大都市フィレンツェには100軒以上の宿屋がありました2。

当時の旅の移動手段には、馬やラバがよく使われました。そのため、宿屋にはそれらの動物を休ませるための厩も備わっていました。最も一般的な宿屋は2階または3階建てで、2階建ての場合には、中庭、厩、酒場をかねた食堂、台所が1階にあり、客室が2階にありました3。3階建ての場合はたいてい高級宿で、3階の客室は2階より豪華でした。

ちなみに、馬は大変高価な動物であるため、馬に乗って旅をできるような人は、身分の高い人か金持ち(有力商人など※)に限られていました。ラバは馬より安価ですが、それでも庶民が簡単に入手できる動物ではありません。そのため西洋中世期の多くの人びとは、徒歩で旅をしました。

※中世期の商人については、西洋中世期における旅する商人を参照。中世期の商人の台頭と、それに伴い非貴族の者が財を得るようになったことは、現代の資本主義社会につながる意義深い出来事だ。

庶民が泊まる宿屋で提供された食事は、スープ、粥、少量の肉、パンが基本でした。また、現代の素泊まり宿のように、食事を客が自炊するスタイルの宿も少なくありませんでした。

旅人は食事のために、ナイフを持参していました。そして提供された肉や、食事板代わりにその下に置かれたパンを、ナイフで切り分け、そのままナイフか手で口に運んでいました。スープも器に直接口をつけてすすっていました。フォークやスプーンが普及するのは16-17世紀以降になります4。

日本は7世紀にはすでに箸を使っていたというので、それに比べて西洋は大雑把だなと思います。手でつかみやすい料理が多かったという理由などがあるかもしれません。

都市から都市へ旅する商人(遍歴商人)が増えると、その需要に応えるために、商人の取引や宿泊の場として、各地に「商館」がつくられるようになる。中世期の商人については、西洋中世期における旅する商人を参照。

史実上の中世ヨーロッパの世界をかなり正確にえがいている、支倉凍砂のライトノベル『狼と香辛料』でも、行商人の主人公たちが宿泊する場所として、商館が登場する。

旅人が町の宿屋に宿泊したい場合には、町の門限までに町に入る必要がありました。中世期のほとんどの都市は自衛のために、周囲を壁で囲んでおり、限られた門を通じてのみ、出入りを許可していました。町の門は日が暮れる頃(※)には閉じられ、夜の闇に乗じて悪しきもの(人に限らない)が侵入することを防いでいました。

※一般的に市門は、教会の終課(午後8-9時頃)の鐘とともに閉ざされた。その前の晩課(午後6時頃)の鐘で、市内における労働と法行為の終了が告げられた。市門は朝の祈りを告げる鐘とともに、開かれる5。

ジュネーヴ(現スイスの都市)生まれのジャン=ジャック・ルソー(1712-1778年)は、ジュネーヴの門限に遅れて、意図せず三度も、閉ざされた門の外で途方に暮れたことがあります。その様子についてルソーは、以下の通り書いています。

市から半リーグ(約2.2km)ほどのところで帰宅を促す合図が聞こえ、私は足を速める。太鼓を打つ音が聞こえ、私は全速力で走る。町へ着く頃には、私はすっかり息を切らし、汗みずくで、心臓がドキドキいっている。遠くから、兵士たちが見張り所から引き上げるのが見える。私は走り、息も絶え絶えに叫ぶ。だが遅かった。

ロジャー・イーカーチ『失われた夜の歴史』樋口幸子、片柳佐智子、三宅真砂子訳、インターシフト、2015年、103-104頁

町の門限に間に合わなかった旅人たちは、朝になって再び門が開くまで、町に入ることができません。そのため仕方なく、町の郊外で野宿しました。ただし後世になるにつれて、都市の市壁内が手狭になってくるため、あるいは門から締め出された旅人たちの需要を得るため、壁の外に店が構えられるケースが出てきます。運が良い旅人たちは、そのような郊外の宿屋に泊まることができました。

当然、郊外に店を構えることは、都市内部に店を構えるよりも、野盗に襲われるなどのリスクが高まります。そのため郊外に宿屋がある都市は、そのリスクを上回るような集客が見込める、大都市に限られるといってもいいでしょう。

ロンドンに1307年から19世紀まで存在した、The Tabardという名の宿屋は、そのような都市郊外にあるタイプの宿屋でした(”Tabard タバード”とは男性用のショートコートの意味)。この宿屋は、中世期に成立した英文学、チョーサーの『カンタベリー物語』にも登場します。

『カンタベリー物語』は、さまざまな職業・身分の巡礼者たちが、カンタベリー大聖堂を目指して一緒に旅する長い道すがら、それぞれの知っているお話を披露する物語です。作者であるチョーサーが、のちに一緒に旅をすることになる巡礼者と出会ったのが、ロンドン郊外の宿屋・The Tabardでした。

以下は1300年ごろのロンドンの地図です。テムズ川の北岸に、城壁に囲まれた都市があり、ロンドン橋を渡った南岸の郊外に、宿屋のThe Tabardがあることが分かります(黄色ハイライト部分)。

なおテムズ川の南岸はサザク(Southwark)と呼ばれる地区で、都市から排除された者の住処にもなりました。例えばロンドンではキリスト教の教義に基づき、都市内部に娼婦が住むことを禁じたため、娼婦たちはサザクで娼館を経営していました。しかし建前では娼婦の存在を否定したロンドンの偉い人たちも、本音では遊びたいに決まっています。実際、残存する娼館の帳簿などを確認すると、聖職者が顧客になっていたことを確認できます。このあたりの話は、西洋中世期の川と都市の発展でも触れました。

村に泊まる

中世期の農村においては、都市のように宿泊サービスのみを提供する店は存在せず、完全に酒場=宿屋でした。酒場の多くは村の中心にあり、大きな道路に面していました。そこでは旅人のために、パン、塩、肉、ニシン、バター、チーズ、油、布、乾し草、オーツ麦、ビール、葡萄酒、蜜酒、ミルク、鉄製品などが売られていました6。それらは旅人だけでなく村人にとってもありがたく、彼らは自給できない商品を酒場で買っていました。つまり酒場はよろず屋、現代でいうコンビニのようなものだったのです。

ちなみに、西洋中世期の多くの地域において、ビールの醸造権は領主にありました。現代日本にも酒税があるように、お酒は金になるため、庶民による自家醸造を禁じたのです。ドイツの農村においては、酒場にビールの醸造権があったため、ビールが飲みたい村人は酒場に行きました。酒場の主人は領主と通じており、醸造権などの特権を得る代わりに、酒場での村人による言動の監視を任されていました(領主への反乱を企てていないかなど)。また、未知の他国者が宿泊した場合には、市長や村長に報告する義務もありました。つまり酒場の主人には、支配者層と被支配者層の両方とうまくやっていく姿勢が求められました。

酒場は旅人のためだけではなく、男たちが集まり、トランプ等をしながら飲みかわす、村人のための場所でもありました。中世史学者の阿部謹也は、「それぞれの村の中心にある教会がローマ教会の農村の支配の拠点であったとすれば、居酒屋は村民が生活の喜びと苦しみを語り、慰めあう、本来キリスト教布教以前からあった共同生活の中心なのである」7と言っています。

加えて、旅人が宿泊する酒場は、村人にとって、外界の情報を入手できる貴重な場所でもあったのです。

道ぞいの人家に泊まる

西洋中世期の旅人が、その日じゅうに町にも村にも着きそうにないが、どうしても野宿をしたくない、というときには、道沿いの人家に泊まるという手がありました。ただし、集落から離れた場所に人家がある状況は、当時としてはかなり奇妙(※)だったため、そういった家には魔女などの超自然的な存在が住んでいる可能性がありました。西洋における森の歴史で説明した通り、村を囲う柵を一歩越えれば、そこは神々・精霊・悪霊の世界だったのです。そういった家に泊まった者の話が、昔話の題材になったりしました。

※人びとは基本的に、村などの共同体で協力し合いながら暮らしていたが、なかには特殊な仕事のため、村から離れて暮らす人もいた。そのような人の例を、西洋中世期の森へ入る職業にて紹介している。

時代が近代になり、都市や村を囲う壁の意義がなくなると、人里離れた場所に農家がある状況は一般的になりました。すると旅人が道沿いの農家を訪ねて、一夜の宿を乞うこともありました。そのような話は、例えばゴールズワージーの小説『林檎の樹』で書かれています。

おわりに

今回は、西洋中世期における宿屋について紹介しました。

中世期において、酒場と宿屋の明確な区別はなく、「酒場」と名乗っていても宿屋の機能を備えている店はありました。とくに農村においては、ほぼ100パーセント、酒場=宿屋でした。宿屋では食事や酒盛りができるほか、旅人に入用な品も売られていました。宿屋は地元の者にとっては、地元民との交流の場であると同時に、外界の情報を仕入れることができる、刺激的な場でもありました。

今回記事を書いてみて、旅人と地元民との交流の場としての宿屋の機能に、とても興味を持ちました。また、宿屋(酒場)の主人は、外からやってきた者を客として出迎えるという、当時としてはかなりストレスフルな仕事に従事しており(その分利益も大きかったようだが)、どんな人が主人になったのかや、家系として代々その仕事に従事していたのかなど、気になります。

また、書いているなかで以下のことも気になったため、そのうち調べたいと思います。

- ビールの醸造権は主に領主が持っていた(修道院も醸造していた)。では葡萄酒や蜜酒などの他のお酒は?

- 農村の婚宴は主に野外で行われたようだが、行事としてどんなプログラムが組まれていたのか(おそらく踊りはあったと想像できる)。何がごちそうとして出されたのか。

参考文献

- 関哲行『ヨーロッパの中世4 旅する人びと』岩波書店、2009年、32頁。 ↩︎

- 同上、35頁。 ↩︎

- 同上、36頁。 ↩︎

- 同上、40頁。 ↩︎

- 河原温、堀越孝一『図説 中世ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、61頁。 ↩︎

- 阿部謹也『中世を旅する人びと』筑摩書房、2015年、59頁 ↩︎

- 同上、58頁。 ↩︎