はじめに

2023年5月3日、イギリスにおいてチャールズ国王の戴冠式が行われました。式典において最もキリスト教色が強かったのが、国王に聖油をそそぐ儀式です。この儀式が行われる際には、衝立が建てられ、人の目に触れない空間で国王への塗油が行われました。塗油は神と王との二者間での対話をする神聖な儀式だからです。

現代では塗油の儀式はイギリス王室でしか行われないようですが、ひと昔前は、キリスト教が国教の国であればどこでもこのような儀式が行われていました。今回は、西洋文化において、王に聖油をそそぐ儀式は何を意味するのか、歴史を振り返り探っていきます。

油をそそぐとは

油は生きものから抽出した物体として、植物性油にせよ、動物性油にせよ、血と同様に生命力に溢れたものです。そのため、油は古くから何らかの効果をもった液体として、一種の薬、あるいはまじないの道具のように使用されてきました。例えば、油を塗ると得られた効果として、魔除けの効果がありました。

キリスト教において塗油は、神からの祝福を意味しました。つまり、油をそそがれた者とは、神からの祝福を受けた、選ばれた者を意味しました。

共同体のなかで地位の高い者、つまり王に油をそそぐ行為は古くから存在します。例えば、紀元前1000年ごろにイスラエルの2代目王として在位したと伝わるダビデにも、王の証明として油が注がれました。

前提:ダビデはイスラエルの初代王サウルに仕えていたが、サウルが戦死したことを知る。

その後ダビデは主に託宣を求めて言った。「どこかユダの町に上るべきでしょうか。」主は言われた。「上れ。」更にダビデは尋ねた。「どこへ上ればよいのでしょうか。」「ヘブロンへ」と主はお答えになった。

そこでダビデは二人の妻、イズレエルのアヒノアムとカルメルのナバルの妻であったアビガイルを連れて、ヘブロンへ上った。ダビデは彼に従っていた兵をその家族と共に連れて上った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。ユダの人々はそこへ来て、ダビデに油を注ぎ、ユダの家の王とした。

『聖書 - 新共同訳』サムエル記下2章1-4節、日本聖書協会

なお、「キリスト」という言葉はメシア(救世主※)のギリシア語訳で、「油をそそがれた者」を意味します。つまり、イエス(Jesus)の「イエス・キリスト」という呼び方は「救世主(油をそそがれた者)イエス」を意味します。そしてキリスト教とは、イエスがキリスト(救世主)であることと、その教えを信じる宗教のことです。

※救世主とは、キリスト教が母体とするユダヤ教において、最後の審判の日に出現し、全信徒を救済する人物のこと。

皇帝崇拝 VS キリスト教

前章ではキリスト教における塗油が、神からの祝福や、神からの任命を意味していたことを紹介しました。本章では、そのようなキリスト教が、西洋大陸でどのように受容され、布教されたかを紹介します。

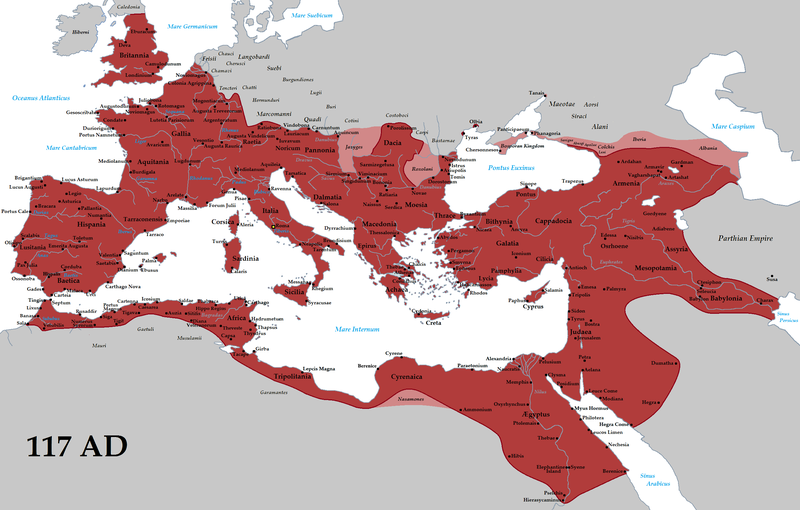

キリスト教が西洋大陸に浸透する前の時代、そこには広大なローマ帝国が存在し、ラテン人が暮らしていました。そして大陸の北のほうでは、ゲルマン人が暮らしていました。なお、のちにゲルマン人は食料不足などを理由に南下を始め、ローマ帝国を滅ぼしてしまいます(正確には滅ぼされたのは西ローマ帝国で、東ローマ帝国はビザンツ帝国として存続する)。

現代のキリスト教化された西洋を見ると忘れがちですが、西洋大陸の土着の宗教は多神教でした。例えば、ローマ帝国の人びとが信仰していたのは、ローマ神話として伝わる多神教であり、ゲルマン人が信仰していたのは北欧神話として伝わる多神教です。キリスト教は中東で生まれ、西洋に輸入された宗教です。

西洋大陸でローマ帝国が幅を利かせていた時代は、キリスト教にとっては受難の時代でした。ローマ帝国では、ローマ神話の神々の信仰のほかに、皇帝崇拝というものがありました。皇帝崇拝とは、ローマ皇帝を神として崇拝することを指します。多神教の考えは汎神論のため、神が何柱存在しても問題ありません(日本の神道も同様)。ローマ帝国の皇帝崇拝は、神々の一柱に皇帝も存在するという考えです。

その考えと対立したのが、唯一神しか認めないキリスト教です。神は唯一なので、キリスト教的には、ローマ皇帝は神ではありません。そのような宗教の存在をローマ皇帝が耳にしたらどう思うでしょうか。もちろん、自身の神性を否定されるので面白くないですよね。そのため、歴代のローマ皇帝は、皇帝崇拝を拒否するキリスト教徒を、たびたび迫害しました。

キリスト教徒を迫害した皇帝として最も有名なのがネロ帝です。彼はローマで大火事が起きた際(ローマ大火)、その原因をキリスト教徒に負わせました。ネロ帝は「グロテスク」という言葉を生み出した暴君として逸話がいろいろあり、この火事の原因も実はネロの放火ではないか……という説があります。

和解できないかと思われたキリスト教とローマ帝国でしたが、コンスタンティヌス帝の時代に動きがあります。コンスタンティヌス帝が成し遂げた重要な事業として、313年の「ミラノ勅令」があります。この勅令はキリスト教信仰を帝国として公認する勅令でした。コンスタンティヌス帝がそのような行動にでた理由は、ローマ帝国内でキリスト教徒が増加の一途をたどっていたため、信徒たちの存在を許容することで、彼らの支持を集めたかったからです。

ちなみに、現在のトルコの都市イスタンブールは歴史上、ビザンティウム→コンスタンティノープル→イスタンブールという名前の変遷がありますが、ビザンティウムからコンスタンティノープルへの改名は、コンスタンティヌス帝の時代に、皇帝の名前に基づき行われました。コンスタンティノープル時代には、1453年に「コンスタンティノープルの陥落」という超重要イベントがあるため、気になる方は塩野七生の『コンスタンティノープルの陥落』をチェックです。

さて、キリスト教の快進撃は、ローマ帝国内での公認化に終わりませんでした。ミラノ勅令から79年後の392年、テオドシウス帝がキリスト教を国教として定めました。長い間迫害され続けていたキリスト教が、ついにローマ帝国の国教になったのです。なお、テオドシウス帝の死後、ローマ帝国は東西に分裂し、西ローマ帝国は476年にゲルマン人の侵攻により滅亡しました。

西洋大陸においてキリスト教が受容されていったいきさつは、過去記事「西洋になぜキリスト教が浸透したのか」に詳細に記載しています。気になる方は参照ください。

教皇からお墨付きをもらったフランク王国

前章では、西洋大陸で最も力があったローマ帝国が、長い迫害の歴史を経て、キリスト教を国教化したことを紹介しました。その後キリスト教は、ローマ帝国滅亡後に力を持った、ゲルマン人にも受容されます。本章ではゲルマン人の王国において、国王への塗油がいかにして行われるようになったかを紹介します。

キリスト教には様々な宗派があります。そのなかでも、現在に至るまで最もメジャーな宗派が、教皇を最高統治者とするローマ・カトリック教会(=カトリック)です。初代教皇はイエスの12人の直弟子のなかの一人、ペテロであると位置づけられており、教皇はペテロを継ぐ者とされています。教皇の概念は、ローマ司教が首位権を主張するものとして、5世紀以降に生れました。教皇の座は現代に至るまで受け継がれており、教皇が暮らす国が、イタリアにあるバチカン市国です。なお、教皇の選出はコンクラーベと呼ばれる選挙で行われます。

ローマ帝国が力を持っていた時代、大陸の北端でほそぼそと暮らしていたゲルマン人たちは、人口の増加から農地の拡大が必要になり、大陸を南下しはじめました。ゲルマン人たちはローマ帝国の領土を次々と侵略し、たくさんの国を設立しました。そのなかでも当時、最も力を持っていたのがフランク王国と呼ばれる、現在のフランス・イタリア・ドイツの原型となる国でした。

フランク王国が創設された当初、メロヴィング家という家系が王族でした。そのようななか、戦争で大活躍したカロリング家という家系があり、カロリング家のピピンは、王位を簒奪しようと考えました。そこでピピンはキリスト教界の最高権力者である、教皇の後ろ盾を得るために、教皇に使者を送りました。

同じ時期、教皇はゲルマン人の一派であるランゴバルド人の存在に困っていました。それまで教皇は、ビザンツ帝国(東ローマ帝国)からの保護を受けていましたが、北イタリアにあったビザンツ帝国の総督府がランゴバルド人に占領されてしまったため、より力のある国に守ってもらいたいと思っていました。加えて、ビザンツ帝国内にあるコンスタンティノープル教会の最高首長は、ローマ・カトリック教会の最高首長(教皇)に対し、後者のほうが上の地位にあることに反感を持っていました。そのため、教皇とビザンツ帝国はどちらかというと対立関係にありました。

そのようなとき、教皇の元に訪れたのがピピンの使いでした。そこで教皇は仲良くする国を、ビザンツ帝国からフランク王国に乗り替えることにしました。教皇はピピンが王になることの正統性を認め、ピピンに恩を売ることにしました。そのお返しとしてピピンに、ランゴバルド人を討伐してもらうことにしました。

ピピンは751年の即位式において、大司教ボニファティウスから塗油を受けました。この儀式は、ピピンが神から祝福された、選ばれた者であることを知らしめると同時に、フランク王国が教皇に認められた、ローマ・カトリック教会の守護者になったことを意味しました。ピピンは754年には、ローマ教皇ステファヌス2世からもじきじきに塗油を受けました。その際には後継者の息子2人にも塗油が行われました。

ピピンの息子で、彼の後を継いだカール(シャルルマーニュあるいはカール大帝ともいう)においては、800年のクリスマスの日に、教皇レオ3世からの戴冠も受けました。この戴冠によって、教皇はビザンツ帝国との従属関係から完全に独立しました。そして、利害関係が一致したフランク王国とローマ・カトリック教会は協力し合い、西ヨーロッパの世界をつくっていくことになりました。

※なお、偶像崇拝をめぐってローマ・カトリック教会と対立したコンスタンティノープル教会は、ギリシア正教会を設立しました。こちらの教会ではビザンツ帝国が主導して、東ヨーロッパ世界をつくっていきました。

塗油の意味を考える

キリスト教において塗油には元々、神からの祝福や、神からの任命という意味があったと説明しました。しかし、フランク王国のピピン、それに次ぐカールが聖職者から塗油を受けた理由には、政治的な思惑があったと考えます。つまり、教皇のお墨付きをもらうことによって、自身の王としての正統性を証明したい、また他国の王と比較した際に優位性を持ちたい、という思惑です。

以上のような歴史的な背景を考えると、西洋文化において王に聖油をそそぐ行為は、王を単純に「神の祝福を受けた者・選ばれた者」として知らしめるだけではなく、王を「キリスト教世界で認められた者」として知らしめる意味もあるのではないかと考えます。

西洋の中世期は、キリスト教の聖職者が世俗の権力者より力を持ちえた時代でした。例えば、教皇は「破門」という宗教的刑罰の権限を持っており、この宣告を受けた者は、たとえ一国の王であろうと、教会の共同体から除外され、社会的に抹殺されました。(このあたりのことを知りたい方は、「カノッサの屈辱」というパワーワードで検索GO。)

その時代、西洋大陸の人びとは同じキリスト教を信仰しているという点で団結しており、どこの国に属しているかはたいして重要ではありませんでした。求心力は国ではなく、信仰にありました。そのため、聖職者からの塗油によって国王がキリスト教世界から認められた人物であることを証明するのは、人びとの支持を得るために必要なことだったのです。

*

なお、イギリスはヘンリー8世の離婚問題により、ローマ・カトリック教会とはたもとを分かち、イギリス国協会という新しいキリスト教宗派をつくった歴史があります。イギリス国協会で最も偉い聖職者はカンタベリー大主教であるため、チャールズ国王の塗油を実施したのは、教皇ではなくカンタベリー大主教というわけです。

おわりに

今回は西洋文化において、王に聖油をそそぐ儀式は何を意味するのか、歴史を振り返り考察しました。

キリスト教において油をそそぐ行為(塗油)は、神からの祝福や、神からの任命を意味していました。

キリスト教は中東で生まれた宗教であり、西洋に広まるまでには長い時間がかかりました。かつて西洋大陸で最も力があったローマ帝国がキリスト教を国教化したことは、西洋でキリスト教が浸透するための、大きな足掛かりとなりました。その後キリスト教は、ローマ帝国滅亡後に力を持った、ゲルマン人にも受容されます。そうしてキリスト教は、西洋大陸で宗教上の確固たる地位を確保しました。

ゲルマン人が設立した国の一つに、現在のフランス・イタリア・ドイツの原型となる、フランク王国がありました。その国の王であるピピン、それに次ぐカールが聖職者から塗油を受けた理由には、政治的な思惑があったと考えます。つまり、教皇のお墨付きをもらうことによって、自身の王としての正統性を証明したい、また他国の王と比較した際に優位性を持ちたい、という思惑です。

よって、西洋文化において王に聖油をそそぐ行為は、王を「キリスト教世界で認められた者」として知らしめ、人びとの支持を得るという意味があったのではないかと考えます。

*

この記事を書いていて、ローマ帝国時代の皇帝崇拝と、中世期に入ってからの聖職者による王への塗油には、手順と見せ方は異なれど、同じ意味を内包しているように思えました。つまり、王が民衆の支持を得るには、王が超自然的な存在(王=神)またはそれに近しい存在(王=神から祝福された者)であることが必要だったということです。前近代の時代においては、人びとの頂点に立つ者は、何らかの超自然的な力を持つことを期待されたのかもしれません。

フレイザーの『金枝篇』がこのあたりの疑問を解消してくれそうなので、引き続き読み進めたいと思います。

以上、西洋文化において、王に聖油をそそぐのはなぜか、でした。