物語をつくる– category –

-

ファンタジーが逃避文学ではない理由

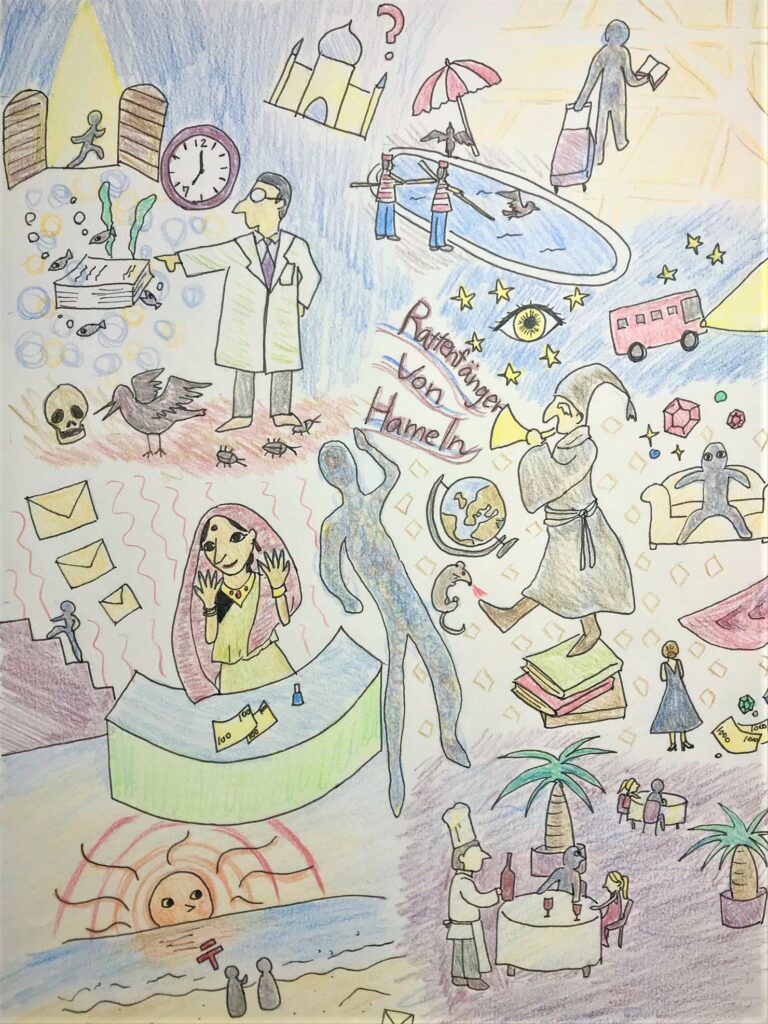

はじめに 世の中における一定数の人はこう信じています――「ファンタジーは逃避文学である」。ファンタジー文学の祖と言われるJ.R.R.トールキンも、ファンタジー小説を世に出したとき、世間から自身の作品がそのように捉えられ、無下に扱われることを憂慮し... -

日本人作家によるファンタジー小説に添えられる英語題名はなに?

はじめに 最近おかしなことに気づきました。本屋へ行くと、さまざまな小説があります。そのなかの、外国語から翻訳された小説に注目してみましょう。翻訳本の場合、日本語に訳された題名の横に、ときに原題も添えてあるのではないでしょうか。 例えば角川... -

『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』の解説

はじめに 今回はフィリップ・K・ディック『アンドロイドは電気羊の夢を見るか?』を読み解釈したことを綴ります。ネタバレありです。 本書は1996年に出版された小説で、古典的SF(サイエンス・フィクション)作品として知られています。1982年には『ブレー... -

おすすめファンタジー好きが喜ぶ小説

はじめに 前回の記事では、ファンタジー好き界隈で有名であると思われる本を7冊紹介しました。しかし「ファンタジー」ジャンルの枠として売られていなくても、ファンタジー好きを喜ばせてくれる要素――非日常の体験と冒険――がある小説は存在ます(そもそも... -

おすすめファンタジー小説

はじめに 前回の記事では、ファンタジー小説に愛好家が少ない理由を考察しました。第2回目の今回は、ファンタジー小説に興味があるという方向けに、ファンタジー好き界隈で有名であると思われる本を7冊紹介します。ぜひ自分に合う本を探してみてください。... -

ファンタジー小説に愛好家が少ないのはなぜ?

はじめに 先日、日本神話を基にしたファンタジー小説『空色勾玉』などの著作で知られる、荻原規子のエッセイ『もうひとつの空の飛び方 『枕草子』から『ナルニア国』まで』を読みました。2時間ほどで読める気軽な本で、ファンタジー好きなら頷ける内容ばか... -

アントニオ・タブッキ『インド夜想曲』の紹介

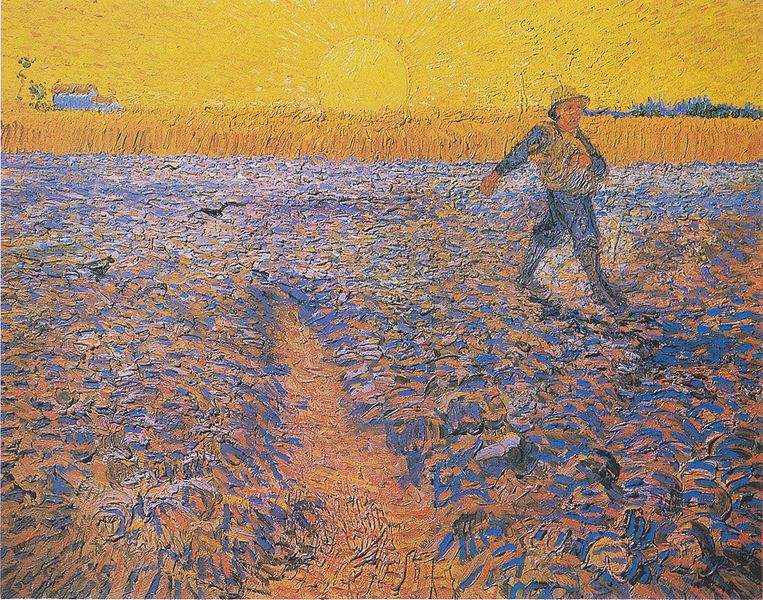

はじめに 今回は、イタリア生まれの作家でありポルトガル文学研究者である、アントニオ・タブッキ『インド夜想曲』を紹介します。ネタバレはなしです。 読もうと思ったきっかけ 私は西洋中世史という興味関心上、普段から西欧文学をよく読みます。しかし「... -

『風の谷のナウシカ』の世界観を考える

はじめに 映画『風の谷のナウシカ』は宮崎駿が『アニメージュ』で連載していた同名のタイトルの漫画を原作とします。公開年は1984年。制作会社こそスタジオジブリではないものの、のちにスタジオジブリで活躍するスタッフが手掛けた映画として、世間ではス... -

映画『戦場のメリークリスマス』の解説

はじめに 1983年に公開された『戦場のメリークリスマス』(英: Merry Christmas, Mr. Lawrence) は日本、イギリス、オーストラリア、ニュージーランドの合作映画です。第二次世界大戦中のジャワ島における日本軍捕虜収容所を舞台とし、日本兵とイギリス人捕... -

映画『ミッドサマー』の解釈 – 物語はハッピーエンドなのか?

はじめに 2020年2月21日に日本で公開された、映画『ミッドサマー(Midsommar)』を観ました。目的は2つあり、舞台芸術(衣装、舞台セットなど)の美しさを観ること、夏至祭の描かれ方を観ることでした。 観る前のイメージと、実際に観たときの印象はまったく...