西洋の信仰と聞いてイメージするのは、キリスト教かもしれません。しかしキリスト教が浸透する以前の、古くからの信仰のなごりは、今も生活の諸所にのこっています。

今回は、西洋における樹木信仰のなごりを紹介します。

樹木信仰の概要

前提として、樹木を神聖視する、樹木信仰は世界各地に存在します。植物のなかでも、とくに樹木が神聖視される理由として、以下が考えられます。

- 樹が人の背丈より高い → 畏怖をいだきやすい

- 寿命が人より長い → 畏怖をいだきやすい

- 頑丈で悪天候のときの避難先となる → 感謝をいだきやすい

- 樹からさまざまな道具がつくれる → 感謝をいだきやすい

樹のなかでも、とくに永遠の緑(Evergreen)をもつ樹は、生命力と繁栄の象徴とみなされ、古代社会において、神聖な樹とされる傾向にありました。例えば、日本ではサカキやマツ、西洋では月桂樹やオリーブ、モミの樹が挙げられます。

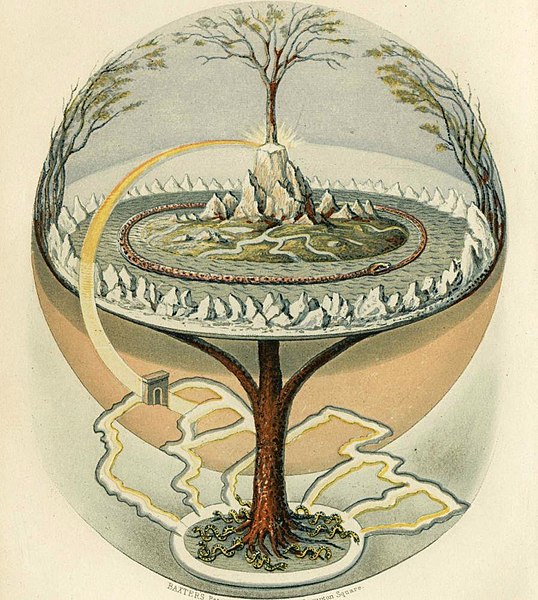

神聖な樹木は、たいてい神話にも登場します。具体的な神話を挙げると、ゲルマン神話では、世界樹ユグラドシルというトネリコの巨木が神話の根幹となっています。また、ギリシア神話では、男神アポロンに求愛されたダフネが月桂樹に姿を変える神話があります。このことから、月桂樹はアポロンの聖樹とされ、勝利と栄光のシンボルとして古代ギリシア人・ローマ人から神聖視されてきました。

ギリシア神話の神々と、対応する樹については、以下の記事に詳しく記載しています。

ところが、現在の西洋では、ほとんどの樹木信仰の文化が失われています。中世期に、キリスト教が浸透していく過程で、このような信仰が異教であると判断されたためです。詳しくは西洋における森の歴史を参照ください。

このような背景を踏まえると、J.R.R.トールキンの『指輪物語』で、森を大切にするエルフが登場するのは、エルフが何千年も生きているという設定を深めることになるんだ。なぜなら西洋では、すでに中世期にはキリスト教が浸透していたから、樹木信仰=古代期の信仰(少なくとも二千年以上前)というイメージなんだ。

ただし、わたしたちは今でも樹木信仰のなごりを、さまざまな場面で見ることができます。次章から、西洋の生活の諸所に存在する、樹木信仰のなごりを紹介します。

五月祭のメイポール – 生命のシンボル

古代期にローマ帝国をつくる、ラテン人が西洋大陸の覇権を握る前に、中央ヨーロッパに暮らしていた民族に、ケルト人という民族がいます。ケルト人の間では、5月1日(メイデイ)は、夏の訪れを意味しました。彼らは一年を二等分して、11月1日からの半年間は冬、5月1日からの半年間は夏の季節と捉えていました。

《ベリー公のいとも豪華なる時祷書》より、五月の絵。

五月祭とは、長い冬が終わり、生命力にあふれる、芽吹きの時期が訪れたことに感謝するお祭りです。言い換えると、夏(春※)の訪れを祝うお祭りで、遅くとも、ローマ帝国時代には存在したことが分かっています。そして、先述したケルト人の文化を考えると、ローマ人より前に、ケルト人が行っていた可能性が高いです。実際に、今でもケルト文化が残っている、アイルランド等の地域では、ケルト人起源の五月祭の文化があります。

※「夏」というのは、雪解けが終わり、若葉が芽吹く季節を指す。よって、緯度が低く、四季が比較的はっきりした場所では「春」という概念になる。日本人にとっては、春と捉えたほうが分かりやすい。

雪が解けて、夏(春)が訪れる季節は、冬の間できなかった、畑仕事をはじめるタイミングです。よって五月祭は、畑仕事がおわるタイミングで行われる、秋の収穫祭と対になるお祭りでもあります。五月祭にて人びとは、自然の恵みに感謝し、秋の収穫に向けて豊穣を願うのです。ケルト人の歴史については、以下の記事も参照ください。

五月祭の中心となるのが、メイポールと呼ばれる樹木の柱です。メイポールは、自然という生命力の象徴であり、この一年の豊饒を願う意味で、男性器の象徴でもあります。メイポールに選ばれるのは、森のなかでも立派な樹です。五月祭を準備する人びとは、選んだ樹を伐りおとすと、枝を払って、飾りつけをし、開けた場所にまっすぐ立てます。五月祭当日は、その周りに村や町の人びとが集まり、輪になりながら歌って踊ります。

メイポールには、さんざしの柱という意味もありますが、使われる樹は白樺だったり樅だったり、また場所によっても違います。(中略)飾りつけも、場所により様々で、樅の葉で作った輪を下げたり、鈴にリボンを巻きつけたり、頂上に近い部分や、または頂点に緑の輪をつけ、そこから赤、白、ブルー、黄色などのリボンを流したり、枝代りの横木を何本も出して木製の人形をつけたり、パンや花などを飾ります。

マドレーヌ・P・コズマン『ヨーロッパの祝祭と年中行事』加藤恭子、山田敏子訳、原書房、2015年、115頁。

5月という季節は、新芽が芽吹く季節であることから、西洋では若さや美しさと結び付けられて考えられてきました。

例として、西洋中世期の代表的な文学作品、チョーサーの『カンタベリー物語』から一文を引用します。『カンタベリー物語』は、カンタベリー大聖堂(イギリスにある大聖堂)を目指して旅するさまざまな職業・身分の巡礼者たちが、長い道すがら、それぞれの知っているお話を披露する物語です。そのなかの「貿易商人」は、5月(May)を形容した「メイ」という美しい乙女が登場する話で、このように語ります。

すなわち、彼女(メイ)はありとあらゆる美しさや楽しさで満ちあふれた五月の光輝く朝にも比すべき乙女であったということです。

チョーサー『カンタベリー物語〈中〉』桝井迪夫訳、1995年、192頁。

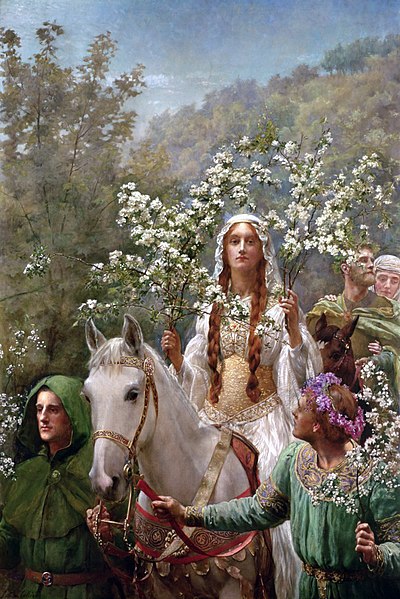

また西洋において5月は、恋の季節として知られています。15世紀にトマス・マロリーが書いた『アーサー王物語』には、次のような文章がでてきます。

五月という月は、若々しい心という心が、みな花を咲かせ、実を結ぶ時期だ。ちょうど草や木が五月になると、花開いたり、実を結ぶように、いやしくも恋人たるものは若々しい心に芽が萌え出し、大胆な行動となって花開く。

『アーサー王の死』厨川文夫、厨川圭子編、ちくま文庫、1994年、294頁。

五月祭にメイクイーンと呼ばれる5月の女王が登場するように、西洋では5月はなにかと女性と結びつけられて考えられます。ケルト神話で女神や妖精がよく緑の服をまとっているのも、偶然ではないでしょう。緑は生命力にあふれる色であると同時に、超自然的・神秘的で、女性の美しさを引き立てる色と考えられていたのかもしれません。

クリスマスツリー – 冬を乗り越えるための希望

じつはクリスマスは、ローマ帝国における冬至の祭りを踏襲したお祭りです。冬至は日照時間が最も短くなる日、言い換えると次の日から日照時間が伸びはじめる日です。そのため世に光をもたらすキリストの誕生日としては、最適であると考えられました。クリスマスの起源については、以下記事に詳しく記載しています。

クリスマスで定番のクリスマスツリーは、樹木信仰がキリスト教化されて残った文化です。この樹もメイポールと同様に、自然の生命力を象徴しています。

このクリスマスの木が示すのは、どのように森の魔法が弱められてはいても、しばしばキリスト教がそれらを取り込んだおかげで、今でも民間伝承の中に生き残っているか、ということである。

ロベール・ドロール、フランソワ・ワルテール『環境の歴史―ヨーロッパ、原初から現代まで』桃木暁子、門脇仁訳、みすず書房、2007年、51頁。

クリスマスツリーとして使用する樹木は、常緑樹でなければなりません。一章で説明した通り、冬の間に緑の葉を持ちつづける常緑樹は、生命力が強い木として古来、神聖視されてきたからです。クリスマスツリーのライトアップは、これから日照時間が伸びることや、光の到来=キリストの誕生を示唆しています。電飾が発明される前は、蝋燭でライトアップが行われていました。

キリスト教における光の重要性は、以下の記事で紹介しています。

冬の長い夜にちかちかと光を放つクリスマスツリーは、古くから人びとに希望をもたらし、寒く食料に乏しい季節を、乗り越える力を与えてきました。人びとは今でも、暗闇のなかの光、クリスマスという祭典を楽しみに、冬を乗り切ることができます。

バースデーツリー – 我が子の分身

西洋ではしばしば、子供の誕生と同時に木を植えるという慣習が見られます。このような、子供と一緒に育つ木のことを、バースデーツリーと呼びます。バースデーツリーはいわば子供の分身で、木の育ち方によって、子供の性格が分かると言われます。この慣習には、ダフネの神話に現れているように、木は人間であり、人間は木であるという考え方が根底にあると考えられます。

数年前に、若いドイツ人女性と仲良くなる機会がありました。彼女には幼い息子がいて、「この子のバースデーツリーはプラム(プルーン)にしたの」と言いました。「人気があるのは林檎なんだけど、ありきたりな木じゃつまらないし、それにわたしがプラムを好きだったから」。

彼女はまた、木になる実の味によって、子供の性格が決まると説明してくれました。「たとえば酸っぱい林檎がなれば、野生的な子になると言われていて、甘い林檎がなれば、優しい子になると言われているのよ」。

余談ですが、彼女は大好きなプラムを使って、ドイツの伝統的な家庭ケーキ、プラムケーキをつくってくれました。再現しようと何度か試しているのですが、日本のプラムだとどこか味が違います。ドイツでは「おばあちゃんのケーキ」なんだそうです。いつか本場のプラムケーキを再現できる日が来ればいいなと思っています。

おわりに

今回は西洋における樹木信仰のなごりを紹介しました。

樹木を神聖視する慣習は、世界各地に見られます。植物のなかでも樹が畏怖される理由として、樹の高さや、頑丈さが関係していると考えられます。樹のなかでもとくに、冬の間も緑の葉をもつ常緑樹は、古来、生命力と繁栄の象徴とみなされてきました。

西洋に現在まで残る、樹木信仰のなごりとして、以下3つの例を挙げました。

- メイポール

- クリスマスツリー

- バースデーツリー

今後、西洋だけでなく、他の地域の樹木信仰文化も調べてみるのも面白そうです。

以上、西洋における樹木信仰のなごりでした。