はじめに

先日、SOMPO美術館で開催されている「北欧の神秘 -ノルウェー・スウェーデン・フィンランドの絵画-」展に行ってきました。北欧美術は西洋美術のなかでもマイナーですが、よくぞこのテーマで開催してくれた!!と思いました。北欧神話や伝承をテーマにした絵もよかったですし、北欧の風景を描いた絵もよかったです。展示品のほとんどが初めて知る画家による絵画で、世の中にはまだ見ぬ魅力的な絵画がたくさんあるんだな、と思いました。

というわけで、今回は美術展の感想をつづります。展示されていたほとんどの絵画において、著作権が切れているため、画像でたくさん紹介できます!

北欧絵画の展覧会はめずらしい

絵画の制作というのは、とにかくお金がかかるものです(材料のなかでもとくに顔料が高価)。生活に余裕がなければ芸術活動はできないため、歴史的にみて絵画の制作が盛んだった国=経済的力があった国と思っていただいて問題ありません。具体的には、フランス・イギリス・オランダあたりで絵画の制作が盛んになりました。

とくにフランスの都パリは芸術家の町として知られ、西洋において画家を志す人は、人生のどこかのタイミングで必ずパリに行きました。パリには優れた師や才能あふれる競争相手のほか、見本となるよい絵画がたくさんあるからです。ルーヴル美術館が世界最大級の美術館であり、歴史ある有名絵画を数多所蔵している理由も、それで説明できます。

というわけで、「西洋美術」というと、画家の割合としては経済力がある国の出身者で占められています。「北欧」と呼ばれる3国、ノルウェー・スウェーデン・フィンランドは、一言でいえば西洋の「田舎」であり、イギリスと大陸側の人間から見れば、文化的に遅れている国々と見なされてきました。

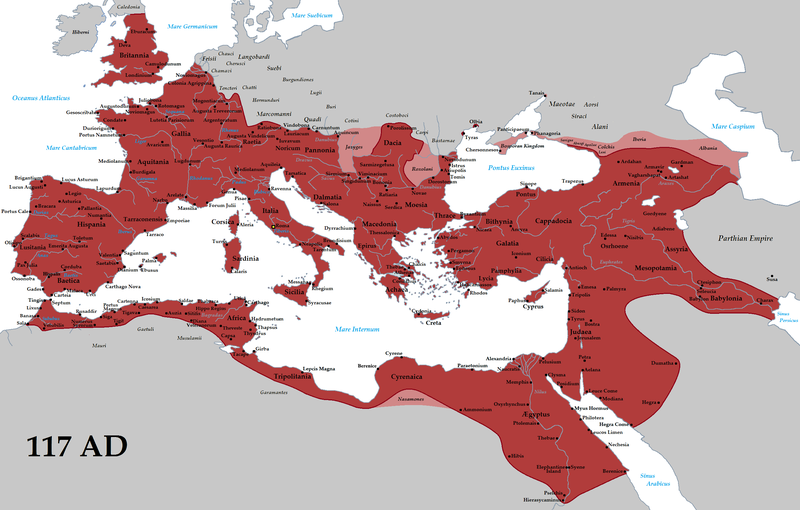

歴史的に見ても、西洋の宗教・経済文化の中心はいつも大陸側にありました。例えば、キリスト教は南(中東)から輸入された宗教なので、信仰の浸透は南側から進み、最後に改宗されたのは北欧の国々でした(※)。また、西洋において古代ローマ帝国の遺産(法律や経済制度も含む)は、歴史を通じて西洋文明の基礎になっていますが、その都は現イタリアのローマなので、地理的に北欧はその影響から最も遠い所にいました。中世期には、のちに「大英帝国」となる、イギリスでさえ田舎者扱いであり、西洋文化の中心はいつも地中海沿岸にありました(北アフリカを含む)。

なお、地中海沿岸から西洋の文化や経済の中心が離れるのは、大航海時代(15-16世紀)になってからです。

※詳しくは西洋になぜキリスト教が浸透したのかも参照。

このような歴史的背景を考えると、今回の北欧3国をテーマにした展覧会が、いかに特殊で珍しいものか分かります。「北欧の神秘」展では、以下の美術館から絵画を借りています。それらは、19 世紀から20世紀初頭に活躍した、各国の国民的な画家たちの絵画となります。

- ノルウェー国立美術館

- スウェーデン国立美術館

- フィンランド国立アテネウム美術館

気に入った画家

ニコライ・アストロプ

ニコライ・アストロプ(Nikolai Astrup, 1880-1928年)はノルウェー出身の画家です。教区の司祭である父は、彼に司祭になることを望んでそのための学校に入学させようとしますが、当時からすでに絵に熱中していたアストロプは、ラテン語(※)の試験に落ちてしまいました。結局、アストロプは絵を学ぶための学校に行き、1901-1902年の間には、勉強のためパリにも暮らしました。そのほか、ベルリン、ドレスデン、ミュンヘン、ハンブルグも旅行しています。

※ラテン語とはを参照。

アストロプはノルウェーの風景、とくに子供のころから長年暮らしたJølsterの風景を好んで描きました。アストロプの絵の特徴は、鮮やかな色彩を用いることです。アストロプの作風は、同じくノルウェー出身で《叫び》の絵画で有名なムンクとの類似点が指摘されることが多いです。しかし、ムンクがよりメランコリックなのに対して、アストロプはより明るく牧歌的な印象を与えます。(展覧会では、ムンクの絵も2点ほどありました)

今回の展覧会で私がいちばん気に入った絵は、ニコライ・アストロプの《ジギタリス》でした。白樺とジギタリスの背後には草をはむ牛がいて、のんびりとした時間が流れていることを感じさせます。左手の小川は遠くに見えている集落まで流れていくと思われ、牛の存在を含めて人がこの地で暮らしている様子が分かります。

ちなみに、2枚目の絵で女性が抜いているのはルバーブ(Rabarbra)という野菜です(私はてっきり里芋かと思いましたが、茎だけ抜くなんてへんな話なので、ちがうだろうと思って調べました)。シベリア南部原産の北国の野菜で、セロリのようなパリッとした触感と強い酸味があるようです。野菜というよりは果物のように調理されることが多く、砂糖を加えてパイやクランブルに調理されるそうです。なお葉っぱは有毒なので、絵のなかの女性も葉っぱはそのへんに捨てていますね。

ルバーブを使ったレシピをネットで調べると、おいしそうなパイやジャムが出てきます。赤が鮮やかなので、食欲をそそります。日本人の感覚としては、林檎みたいなものだと思えばいいのかもしれません。

ヴェルネル・ホルムベリ

ヴェルネル・ホルムベリ(Werner Holmberg, 1830-1860年)は、フィンランド出身の画家です。母は肺病で亡くなり、父は残った6人の子供を、自身の姉妹と協力しながら育てました。ホルムベリは早くから絵を描くことに関心があり、小さなころから絵画のプライベート・レッスンを受けていました。しかしながら、父は彼に法律を学んでほしいと思っていたため、大学に入学して1年は、税関省でアルバイトをしていました(ニコライ・アストロプもしかりで、今も昔も芸術家を志す者は親に反対されがち……親としては子の心配ゆえに、食いっぱぐれない仕事についてほしいからね)。

ホルムベリは絵が売れはじめたころ、師事していた画家のハンス・ギューデ(Hans Gude)から、十分な技量を身につけたと認められました。そこでフィンランドを離れてドイツへ行き、ドイツの風景画を描きました。ホルムベリは母と同じく肺病によって、若くして亡くなりました。彼の兄弟のうち2人も、同じ病で死去しているため、おそらく遺伝性の病と思われます。

フィンランドは「千の湖の国」と呼ばれ、水が信仰や文化に深く根付いています。私は彼の作品のうち「水」が景色に入った絵がとくに気に入りました。湖面に反射する輝きや、雲の色が映っている様子が素敵です。今回の展覧会にはありませんが、以下の絵も非常に素敵だと思いました。いかにも「北欧」という感じの、人気がなく静謐な雰囲気が伝わってきます。

テオドール・キッテルセン

テオドール・キッテルセン (Theodor Kittelsen)はノルウェー出身の画家です。テオドールが生まれた家は貧しく、彼はわずか11歳のころに時計職人に弟子入りしました。17歳のとき、絵の才能を見出された彼は、芸術学校に通いました。パトロン(支援してくれる人)を得たキッテルセンはその後、現ドイツのミュンヘンに留学します。

パトロンの事情により援助を失ったキッテルセンは、再び絵画以外のことをして生計を立てますが、1882年に、国から奨学金を得て、パリへ留学することになりました。5年間パリで経験を積んだ後、ノルウェーに戻り、故郷の自然から大きなインスピレーションを得ながら芸術活動をしました。キッテルセンは風景画の他、ノルウェーの民間伝承を題材にした、妖精やトロールの絵を数多く残しており、ノルウェーの民話収集家・ペテル・クリスティン・アスビョルンセンによって書かれた民話集の挿絵の仕事も請け負いました。

キッテルセンは国外ではあまり知られていない画家ですが、ノルウェーでは最も人気な画家の一人だといわれています。《トロルのシラミ取りをする姫》は「北欧の神秘」展パンフレットのメインビジュアルになっている絵画であり、主催者側としてもキッテルセンの絵を推しだしたい狙いがうかがえます。

展覧会では、キッテルセンの他の絵画を映像で観ることができました。それらの絵を観て、私は以下の絵がいちばん気に入りました(キッテルセンの代表作の1つなので、今回の展示では貸してもらえなかったのでしょうね)。キッテルセンの生涯をたどると、才能がある人は(たとえ自身は貧しかったとしても)誰かから手を差し伸べられるものなんだな……と思います。

ガラール・ムンテ

ガラール・ムンテ(Gerhard Peter Franz Wilhelm Munthe, 1849-1929年)はノルウェー出身の画家です。医師の息子として生まれたため、医学を学ぼうとしますが、父の勧めで絵画を学びはじめます(ニコライ・アストロプやヴェルネル・ホルムベリと違って、父に画家になることに対する理解があったのですね)。1877-1882年に、現ドイツのミュンヘンで画家として修業しています。

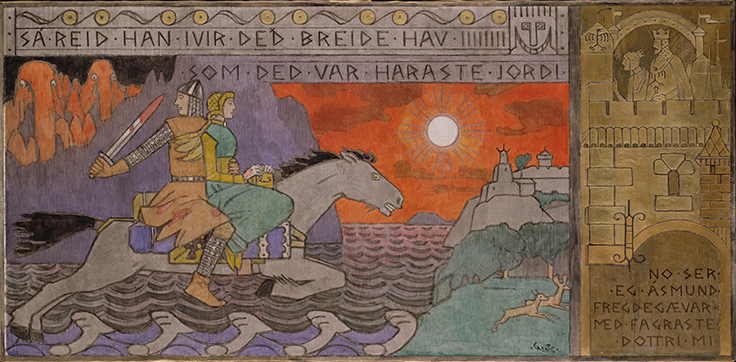

ガラール・ムンテは、中世期アイルランドの詩人・歴史家であるスノッリ・ストゥルルソン(1178-1241年)の著書の挿絵を、次に紹介する画家、エーリク・ヴァーレンショルとともに担当しました。スノッリ・ストゥルルソンはノルウェー王朝の歴史を書いた『ヘイムスクリングラ』や『スノッリのエッダ』の著者として知られています。

上図を見て分かる通り、ムンテの絵には装飾が好んで用いられています。彼は1890年代に装飾美術に興味を持ちはじめ、ノルウェーの伝統民芸品からインスピレーションを得て作品を制作しました。そのデザインはタペストリーに応用されることもあり、展示されていた以下のタペストリーには、私も感動しました。

オーディンは北欧神話における主神で、カラスが相棒なのでカラスを引き連れています。ミュージアムショップにて、このタペストリーを印刷したマグネットが売っていて、買おうかどうか悩んだのですが、結局買いませんでした。やはり買えばよかったかも。右上に書かれた「ODEN」について、読める!読めるぞ!!となります。

エーリク・ヴァーレンショル

エーリク・ヴァーレンショルはノルウェーの画家です。軍人の息子として生まれ、絵の才を見出されて芸術学校に通いました。ミュンヘンに4年、パリに2年留学しています。こちらの絵は、先ほど紹介したスノッリ・ストゥルルソンによって書かれた『オーラヴ・トリュッグヴァソン王のサガ』の一場面を描いたものです。オーラヴ・トリュッグヴァソンの母親が邪悪な女王グンヒルドから逃れるために、生まれたばかりの子供を連れて暗い森の中を逃げる場面となります。

こちらの絵について、前近代の人びとが森に対して感じていた恐怖がよく分かるように描かれている点で、気に入りました。西洋における森の歴史で記載した通り、当時の人にとって森は「異界」であり、人ではない超自然的な存在が支配する領域だったのです。

エーリク・ヴァーレンショルのほか、すでに挙げた4人の画家もドイツ、とくにミュンヘンに一時期滞在しているため、当時の芸術家にとっては、ミュンヘンがパリに次ぐ聖地だったのかもしれません。たしかに、ミュンヘンには大きな美術館がいくつもあります。過去に旅行したときの記録があるため、町の雰囲気を知りたい方は参照ください。

おわりに

今回は「北欧の神秘」展で気に入った画家を紹介し、絵の感想等をつづりました。

気に入った画家について、全員はじめて知る画家だったため、美術の勉強の点でも非常によかったです。ミュージアムショップにて売られている画集には、展示されていた絵の他にも、補完するような絵がたくさん載っていて(たとえば物語の一場面を描いた絵なら、他のシーンの絵も載っている)、さらに学びを深めるためにもお買い得でした。

SOMPO美術館なので、展覧会の最後にSOMPOが保有している、自慢のゴッホ《ひまわり》がありましたが、周りに人がたくさんいて嫌だったので、ちらっと見て通りすぎてしまいました(笑)。それくらい、「北欧の神秘」展で展示されている絵の数々がよかったです。北欧の絵画について、もっと知りたいと思いました。

以上です。お読みいただきありがとうございました。「北欧の神秘」展の公式サイトはこちらです。