中世ヨーロッパの都市は、人びとの宗教的、政治的、経済的な中心地として存在し、中世文明の発展に大きく寄与しました。中世都市はどのように誕生し、発展していったのでしょうか?

今回は、そんな中世期の都市について紹介します。

都市が成立した要因

中世都市が成立しはじめたのは、11世紀ごろからです。都市の発展が頂点に達したのは13世紀で、それは中世期の物質文化が平衡状態に達した時代でもありました1。

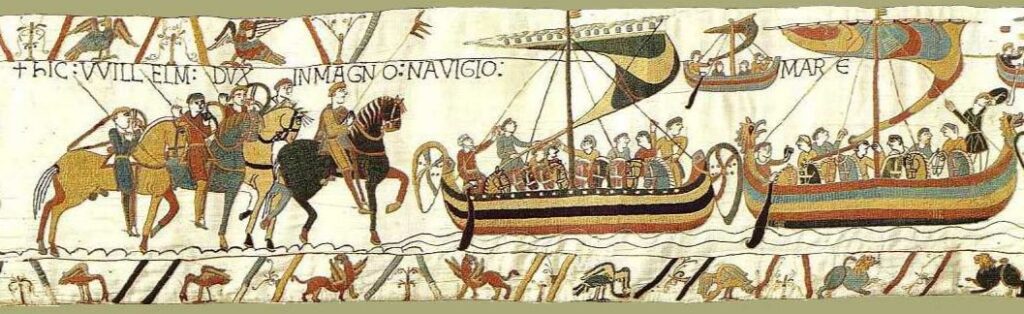

都市の成立が進んだ要因として第一に、1000年以降にはノルマン人(別名:ヴァイキング)の侵攻が落ちついたことが挙げられます。一般的に、歴史上区分としての「中世」の始まりは、ゲルマン人の大移動の開始と、それに伴う西ローマ帝国の崩壊(476年)です。つまり5世紀以降は、ゲルマン人の様々な部族が、西洋大陸を舞台に争いを繰り広げる時代でした。それが落ちついてきた頃に北欧から現れたのが、ゲルマン人の一部族である、ノルマン人でした。ノルマン人は最終的に、イングランドをはじめとした北側の国を支配して落ち着きます。

すなわち、11世紀の西洋は、ノルマン人を含めたゲルマン人同士の争いが落ち着き、西ローマ帝国崩壊以降、はじめて西洋の平和が回復された時代でした。そのような平和な時代でこそ、旅や、それに伴う経済活動(商売)が可能になりました。なお、中世期の商人については西洋中世期における旅する商人を参照ください。

都市の成立が進んだ要因として第二に、10-11世紀に農業革命が起きたことが挙げられます。具体的には、農法についてそれまで二圃制(耕地の半分を休耕させる農法)だったところを、三圃制(耕地を3分して春耕地、秋耕地、休耕地とし3年で一巡する農法)に改善し、生産性を上げました。

生産性が上がったことで、余剰作物が生まれるようになり(当然、人口も増えた)、それを売る場として、のちに都市となる集落が利用されるようになりました。加えて余剰作物ができるということは、農業を自ら行わないで生活できる者が増える=市民が増えるということも意味します。

なお、三圃制は西洋において19世紀まで続いたため、機械が開発される前の農業においては最も効率的な、画期的な農法だったことが分かります。機械とまではいきませんが、12世紀からは鉄製農具も普及しはじめ、これも生産性の向上を後押ししました。

以上、中世都市の成立が進んだ要因として、以下2点を上げました。もちろんこのほかにも要因はありますが、文字数の都合上、ここでは2点の言及のみにとどめます。

- ノルマン人の侵攻が落ち着き、大陸が比較的平和になったこと

- 農業革命が起きたことで生産性が向上し、余剰作物ができたたこと

こうして11世紀以降、西洋における各地で都市化が進み、14世紀初頭には、当時の大陸ヨーロッパの人口(7500万人)の20%にあたる1500~1700万人が都市に住んでいたと見積もられています2。1300-1350年ごろに、とくに人口が多かったと推定される都市(10万人以上)は、パリ、ミラノ、フィレンツェ、ヴェネツィア、ジェノヴァなどがあります。

中世期の都市と、現在の都市には異なる点が多々ありますが、当時も人口が都市に集中するという現象が起きていたことは、興味深いです。なお、2024年時点の日本の総人口に対する、東京の人口割合は約11%です。

なお、当時の都市の規模としては、西洋よりも、中国やイスラームのほうがはるかに大きいものでした。

都市の原型

中世都市は、何もないところから成立したのではありません。多くの中世都市は、ローマ帝国時代にあった都市行政管区・キウィタス(civitas)を原型として成立しました。西洋になぜキリスト教が浸透したのかで説明した通り、西ローマ帝国崩壊後に、社会組織としての都市の機能を引き継いだのは、ローマ・カトリック教会でした。彼らは各都市に司教座(司教の住居)を置き、地域の宗教的・経済的・行政的中心でありつづけました。

つまり、中世初期において都市の維持に貢献したのは、ローマ・カトリック教会でした3。その際、司教は実質的な都市の支配を担っていました。ヨーロッパ大陸の情勢が落ち着いてくると、都市の支配は司教に留まらず、王侯貴族などの、世俗領主にも担われるようになります。

都市の市民は、聖俗の領主から自治権を獲得し、領主との取り決めをした上で、都市を運営していました。このことは市民たちの存在が、領主の脅威や利益になりえたということを意味します。領主と市民の関係を規定した法を、「都市法」と呼び、都市法を持っている共同体であることが、中世都市の定義の1つともいえます。

上図の現スペインにあるアビラという都市も、かつて西ローマ帝国の都市でした。もともと人が集まる場所だったところに、中世都市の機能(壁や鐘楼など)を加えて、中世都市として発展していきました。

ローマ帝国時代の都市が、政治と行政の場として栄えたのに対し、中世都市は商業の場として栄えたよ。

西ヨーロッパ全域において、都市法を備えている共同体、すなわち都市の数は、1000年頃には200くらいでした。しかしながら、1300年にはその数が約5,000にまで増えました4。11世紀から13世紀半ばにかけては、都市建設が活発になった時代で、中世期に存在した都市のほとんどが、自発的にではなく領主の奨励によって成立しました5。

なお、英語の「文明 civilization」の語源は、ラテン語の「市民化すること civilizatio」です。これは「市民 civis」に由来しており、ローマ帝国の都市行政管区・キウィタス(civitas)も同じです。市民化とは、農業からの解放を意味しており、前述した中世都市の成立の一要因「農業革命が起きたことで生産性が向上し、余剰作物ができたたこと」に通じます。このあたりについては、語源からたどる文明と文化の違いも参照ください。

【余談】

たしかに、農業をしない暇な人が存在することで(例:古代ギリシア人のソクラテス)、哲学や自然科学の思索が進み、西洋的な「文明化」がなされました。しかし「世の中は常に進歩している」という進歩史観が崩れた現代となっては、農業からの解放=文明化という考えは通じないかなと思います。個人的にはむしろ、自分の糧を他者に依存している状況はカッコ悪いし、危険だとさえ思います。危険というのは、もし文明が崩壊して(まではいかなくても災害が起きて)他者から供給される糧に頼れなくなると、糧を確保するための知識・経験がなくて餓死するという意味でです。

都市の象徴 – 市壁

アナール学派の大家、ジャック・ル・ゴフは、中世都市の市壁について、「中世都市の最も重要な物理的、象徴的要素であった」と述べています。

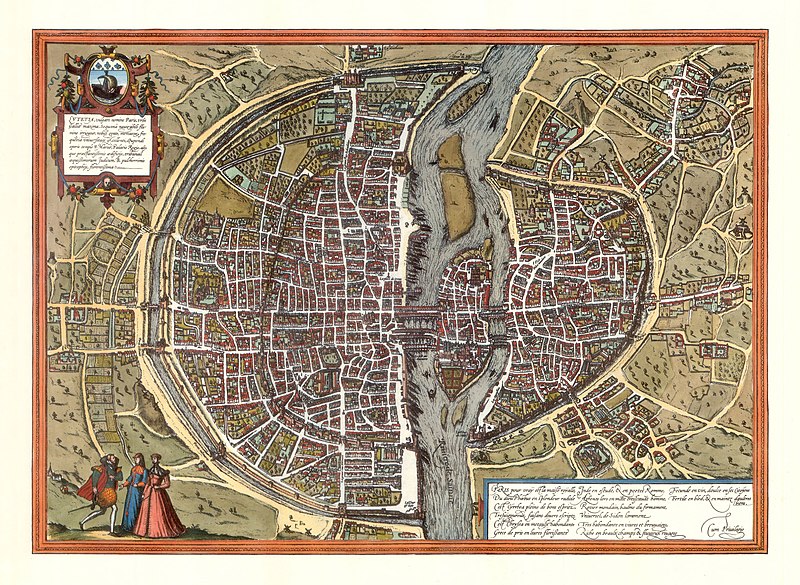

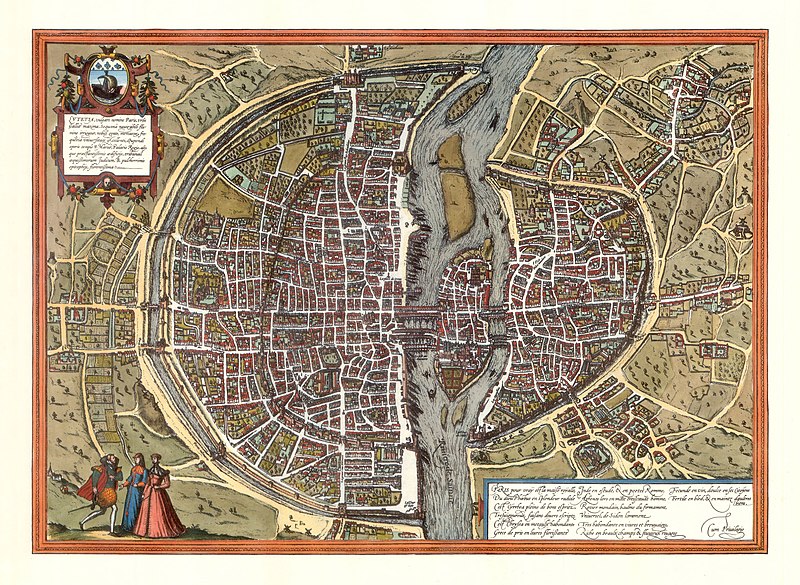

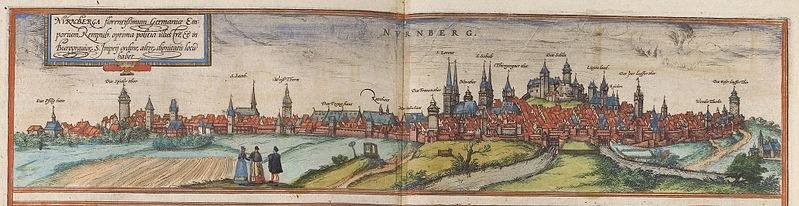

中世期の都市の多くは、自衛のために市壁を持っていました。なかには壁を持たず、川や海などの自然立地を活かして防衛をしている都市もありましたが、ル・ゴフの言う通り、都市にとって壁をもつことは誇らしいことで、町を象徴する大切な建造物でした。上図を見て分かる通り、1572年のパリもニュルンベルクも、都市空間を壁でぐるりと囲んでいます。

ローマ帝国時代の市壁は、正方形や長方形が基本で、計画的につくられた街路同士は直交していたよ。

だけど、中世都市の市壁は環状が基本なんだ。また多くの都市では、きちんとした都市計画がなかったから、自発的に発展した街路は不規則で、迷路のように入り組んでいたんだ。

前掲したスペインの都市アビラは、とくに市壁に力を入れており、なんと高さ平均12m、厚さ約3mの壁を持っています(12mはビル4階建てくらいの高さ)。これは中世期に、アビラがあるイベリア半島にて、キリスト教国とイスラーム国との攻防が繰り広げられており、高く頑丈な壁が必要とされたからです。当時の西洋人(キリスト教徒)にとって異教徒とは、得体の知れない、悪魔の手先でした。そのため異教徒から町を守るために、強固な壁をつくったのです。

さて、このように壁に囲まれている都市では、壁内の人口が増えた場合にどうするのでしょうか。答えは……新しく壁を建設するのです! パリの図をよく見てみてください。川の左側は、壁が二重になっていますね。都市が経済的にうるおい、発展するにしたがい、当然、都市の人口も増えていきました。そうして壁内が手狭になった場合には、従来の壁の外側に新しい壁をつくり、都市空間を拡大しました。よって、壁が二重・三重の中世都市は珍しくありませんでした。

都市の郊外

中世都市は一般的に、朝の祈りの鐘と同時に市門を開け、終課の鐘(午後8-9時頃)と同時に市門を閉ざしました。夜に門を閉ざす理由は、夜の闇に乗じて侵略者や悪しきもの(人とは限らない)が入らないようにするためでした。なぜなら、昼が秩序と正義の領域であるのに対し、夜は混沌と悪魔の領域だったからです。

壁に囲まれた都市の周りがどうなっていたかというと、たいていは耕作地がありました。耕作地がある理由は、都市に暮らす人びとが食べる農作物を育てるためでもありますが、実は他にも理由がありました。

12-13世紀は、開墾運動に伴い、西洋において木材の利用量が急激に増えた時期でした(木材は家や家具や燃料などに利用された)。木材の消費は、人口に比例して増えるため、当然、農村より都市のほうが消費しました。人びとは手近に生えている樹から使用していくため、都市の周囲にある森は、早々に伐採されてしまい、そこが耕作地に活用されたというわけです。その後も木材の消費は止まらないため、森は都市から日に日に後退していきました。つまり、都市の周囲が耕作地である理由は、かつてそこに生えていた樹が伐採されたからでもあります。

上図のミュンヘンの図を見ると、郊外で木材が積まれている様子が分かります。川には筏があるため、都市で使うために、川を使って遠くから運んできた木材だと考えられます。当時の木材の利用については、西洋中世期における森の利用と保護への動きを、川を使って木材を運ぶ筏師については、西洋中世期の森へ入る職業を参照してください。

さて、壁に囲まれた都市の周りは、耕作地だけだったかというと、そうではありません。上図のミュンヘンの図を見て分かる通り、ちらほらと家がありました。都市が成立しはじめた当初は、壁の外にある家は、農作業をする小屋のみだったかもしれません。しかし都市が発展するにつれて、あえて壁の外に家を建てる人もでてきました。たとえば、西洋中世期における宿屋では、都市の門限に間に合わなかった旅人の需要を見込んで、壁の外に宿屋があったことを紹介しました。

こうして、都市の発展に伴い、壁の周囲には、都市の延長のような空間ができはじめます。この空間を指す言葉として、フォーブール(郭外地)やバンリュウ(市外都市領域)があります。中世都市は、戦争の際には、壁の周囲で暮らす人びとや、近隣農村の人びとを、市壁内に避難させることもありました。言い換えると、都市は周辺住民にとっての避難空間でもあったのです。

おわりに

今回は、西洋中世期における都市の成立と発展について紹介しました。

中世都市が成立しはじめたのは11世紀のことでした。その発展が頂点に達したのは13世紀です。都市が成立しはじめた理由として、以下2点を挙げました。

- ノルマン人の侵攻が落ち着き、大陸が比較的平和になったこと

- 農業革命が起きたことで生産性が向上し、余剰作物ができたたこと

中世都市の多くは、ローマ帝国時代の都市行政管区・キウィタスを基にして発展していきました。都市には司教や王などの領主が支配者として存在しました。領主との取り決めの範囲で、市民は自治権を持っていました。

領主と市民の関係を規定した法を、「都市法」と呼び、都市法を持っている共同体であることが、中世都市の定義の1つともいえます。都市法を持った都市の数は、1300年には約5,000もありました。

中世都市の象徴として、市壁が挙げられます。市壁は、都市の最も重要な物理的、象徴的要素でした。

都市の郊外には耕作地が広がっていました。これは第一に、都市に暮らす人びとの食糧を育てるためであり、第二に、木材の利用による樹の伐採が進んだ結果でもありました。

都市が発展するにつれて、郊外にも人が住むようになりました。これらの人びとは戦争などの有事の際に、市壁内に避難することもありました。

*

今回の記事を書いていて、時を知らせる教会の鐘の文化的意義が改めて気になりました。また、各都市の守護聖人についても気になります。「市壁」や「広場」など、都市に象徴的な建造物や空間については、以下記事を参照ください。

以上、西洋中世期における都市の成立と発展でした。

参考文献

- 堀越宏一『ヨーロッパの中世5 ものと技術の弁証法』岩波書店、2009年、114頁。 ↩︎

- 河原温『ヨーロッパの中世2 都市の創造力』岩波書店、2009年、58頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一『図説 中世ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、48頁。 ↩︎

- 増田四郎『ヨーロッパの中世の社会史』講談社、2021年、159-160頁。 ↩︎

- ハンス・ヴェルナー・ゲッツ『中世の日常生活』中央公論者、1989年、286頁。 ↩︎