はじめに

イタリア出身の小説家であり、ポルトガル文学研究者でもあった、アントニオ・タブッキは私のお気に入りの小説家の一人だ。今まででタブッキに言及しているブログ記事を探すと、なんと3つも見つかった。それだけ彼の作品が好きということだ。以下のブログ記事は上から順に、『インド夜想曲』『レクイエム』『夢のなかの夢』という彼の作品に言及している。

今回は私が4番目に読んだタブツキの小説、『供述によるとペレイラは……』について考察する。ネタバレするので、未読の方はご注意いただきたい。

あらすじ

小説の舞台は1938年、夏のリスボン(ポルトガルの首都)だ。第一次世界大戦後の当時、ポルトガルはサラザールという人物によってファシズムの独裁政治が行われていた。主人公のペレイラは肥満体の中年男性で、「政治色ぬきで無党派な」『リシュボア』新聞の文芸面を担当している。

物語は、ペレイラがモンティロ・ロッシという青年を編集室の助手として雇うところからはじまる。ロッシとはじめて顔を合わせたとき、ペレイラは彼が反ファシズムの運動に荷担していることを嗅ぎとった。そしてその場に居合わせたロッシのガールフレンド、マルタも明らかな反ファシズムだった。

ペレイラはこの2人と関わると危険だと思った。なぜならリスボンでは秘密警察が闊歩しており、彼らがサラザールの政治に反対する者を惨殺していることを知っていたからだ。しかし、ペレイラはなぜだか、ロッシに若い頃の自分を重ね合わせてしまう。あるいは、肺病で亡くなった妻との間にもし子供がいれば、彼のようだったかもしれないと思う。そこで、助手としてはまったく使えなさそうなロッシを採用することにした。そこからペレイラは、彼らの政治運動に巻き込まれ、運命の変転に見舞われることになる。

1938年という時代の背景

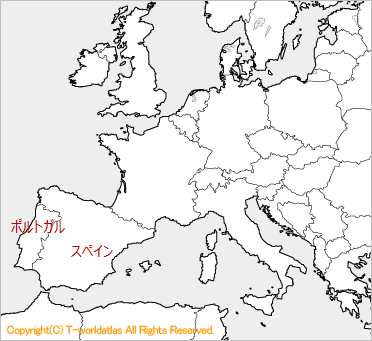

物語の舞台である1938年の前年、1937年に起きた有名な歴史的事件といえば、ドイツ軍によるスペインの都市、ゲルニカへの無差別爆撃だ。この事件をピカソの有名な絵画、『ゲルニカ』によって知っている人も多いだろう。1936年から1939年に到るまで、スペインでは内戦が起きていた。反ファシズム陣営である人民戦線政府と、ファシズム陣営であるフランシスコ・フランコが率いる反乱軍との争いだった。ドイツはファシズム陣営を支援し、ゲルニカに対する空爆を行った。ポルトガルの独裁者であったサラザールも、このときファシズム陣営を支援していた。

ポルトガルの国土はスペインの西側に接している。そのため、物語が展開される1938年という時代は、スペイン内戦の影響がポルトガルにもたらされた時代だった。作中では、ペレイラが助手として雇った青年、モンティロ・ロッシが秘密警察に目を付けられるきっかけとして、スペインからポルトガルへ密かにやってきた彼のいとこが登場する。ロッシのいとこは、スペイン内戦において反ファシズム陣営である共和国軍側の旅団に属しており、ポルトガルへは志願兵を集めにきたのだった。しかし、ファシスト政権の警察がはびこるリスボンでは、いとこにとって安全な居場所がなかった。その件でロッシに助けを求められたペレイラは、自分でもなぜロッシを援助するのか理解に苦しみながら(なぜならそんな行為は危険である)、彼のいとこに、とあるホテルを紹介してあげることにした。

空色のインクが象徴するもの

ペレイラの助手として雇われることになったロッシだが、作中でロッシはほとんど事務所に顔を出さない。というより出せない。ガールフレンドのマルタやら、ロッシのいとこやらが、ロッシを危険に巻き込んでいるからだ。とはいえロッシは両親がすでに他界しており、経済的に頼れる親戚もいないため、自分で食いぶちを稼がなくてはならない。そこでロッシは、手紙を使って上司のペレイラに新聞の原稿を提出することにした(それらの原稿は反政府色が強く、とても新聞に載せられるものではないのだが、ペレイラはポケットマネーから原稿料を払ってあげる)。

ロッシによる文章は、以下3つの引用の通り、いつも空色(あかるいブルー)のインクで書かれている。これほど空色であることが強調されるということは、何かが暗喩されているのだろうと思い、考えてみたところ、それが象徴するものに思い至った。

封筒には、ペレイラ先生、「リシュボア新聞社」、ロドリゴ・ダ・フォンセカ街66番、リスボン、とあった。あかるいブルーのインクで書いた、きれいな書体だった。

アントニオ・タブッキ『供述によるとペレイラは… 』須賀敦子訳、白水社、2019年、42頁。

だが、空色のインクと、ふわふわ空を飛んでいるような字体から、差出人がモンティロ・ロッシであることは明らかだった。

同上、65頁。

手書きの原稿で、空色のインクで書きはじめた文章はこうだった。

同上、133頁。

この物語において空色のインクが象徴するものは、「死」だ。この物語にはいつも死の影がつきまとっている。ペレイラはロッシに、偉大な作家が他界した場合にすぐ新聞に追悼文が載せられるよう、彼らの追悼原稿を予め書くことを仕事として与える。そもそもペレイラがロッシという人物に接点を持ったのも、哲学科を卒業したロッシによる、死に関する卒業論文が雑誌に掲載されていたからだった。そして物語の冒頭は以下のようにはじまる。

そのとき、ペレイラは死について考えていたという。あのすばらしい夏の日、大西洋から吹いてくるさわやかな風が樹々のこずえをやさしく愛撫し、太陽がかがやき、街ぜんたいがまぶしくひかり、じっさい編集室の窓の下でまぶしくひかっていて、その青さ、それは見たことのない青さだったとペレイラは供述しているのだが、ほとんど目が痛いほどの透明な青さのなかで、彼は死について考えていた。どうしてか。ペレイラにはそれが説明できない。彼がまだ小さかったころ、父親が〈悲しみの聖母・ペレイラ〉という葬儀屋をやっていたからだろうか。数年まえ妻が肺病で死んだからか。彼自身が肥満体で、心臓病と高血圧をわずらっていて、この調子だと余命はあまりないよと医者にいわれていたからか、いずれにせよ、ペレイラは死について考えていたという。

同上、3-4頁。

タブツキははこの描写で、ペレイラが編集室の窓からのぞむ景色を「透明な青」と表現している。それが街の建物を指すのか、あるいは景色のなかの空も含めるのか、あるいは編集室から見えるかもしれない海(大西洋)も含めるのか不明だ。しかし、このときペレイラは「透明な青さのなかで」死について考えている。よって、この描写から、本物語における青という色は、死を連想させる色だということが分かる。

そのため、空色(原文のイタリア語ではcielo blu)のインクでつづられるロッシの文章にも死の影がつきまとう。物語が進むにつれて、危険に巻き込まれていくロッシはペレイラに直接会うことが難しくなり、空色のインクで原稿を書いて手紙として送る(あるいはマルタ経由で原稿をわたす)。そして、物語の終盤、ペレイラの許可を得て、彼の自宅に身を潜めていたロッシは、秘密警察によって殺されてしまう。空色が暗示していた通りの結果となるのだ。

ペレイラの本心にいつ気づけるか?

この物語で何よりも魅力的なところは、物語が進むにつれて、謎めいたペレイラの本心が徐々に明らかになっていくことだ。序盤ではペレイラは郷愁に浸っており、死んだ妻の思い出と共に生きている。政治には興味がないと言って、今のポルトガルの状況にひっかかりを覚えながらも、何も行動を起こさない。

しかし、様々な人との出会いが、ペレイラが本当にやりたいことを、彼に教えていく。学生時代の友人であり、現在はコインブラ大学の文学教授であるシルヴァに会いにいったときは、イタリアとドイツで起きていることに無関心な彼に対し、もやもやとする。汽車で乗り合わせた、アメリカに亡命しようとしているユダヤ人女性は、「あなたは知識人でいらっしゃるから、いまヨーロッパでなにが起きているかを、はっきりおっしゃればいいのじゃないかしら」とペレイラに言う。海洋療法のクリニックで出会ったカルドーソ医師は、「過去とつきあうのは、もうおやめなさい。未来とつきあってごらんなさい」とペレイラに言う。

そして極めつけはモンティロ・ロッシの存在だ。彼との出会いが、ペレイラに明らかな心境の変化をもたらした。ペレイラはロッシが殺されたことで、やっと、声をあげることに決めえる。

*

タブッキの描写で非常にうまいと思うのは、読者を騙すところだ。タブッキはペレイラをあくまで客観的に描写し、内面の多くを語らない。そのため、私は最初、ペレイラが本当に政治に興味がなく、(友人のシルヴァと同じく)政治について語ることにうんざりしているのだと思った。読者がペレイラの本心を知りえるのは、彼と他者との会話によってのみだ。私は、ペレイラがカルドーソ医師と仲良くなり会話を重ねることで、やっとペレイラが反ファシズムなのだと気づかされた。

いつからペレイラはサラザール政権に反対の立場だったのだろう?と考えたとき、最初からだった、ということが後半で分かる。ペレイラはモンティロ・ロッシとはじめて会話するとき、リシュボア新聞のことを「政治色ぬきで無党派の新聞」と説明する。しかし、カルドーソ医師は、「あなたの新聞の編集部長は、体制の人ですよ。あらゆる公的な集会には、かならず出ています。それに、あの人は敬礼するとき、ずいぶんりっぱに腕を伸ばしますよ、まるで槍投げ選手みたいです」と言い、ペレイラはそれを否定しない。つまり、ペレイラは新聞社がファシズム寄りだと理解していながら、それを認めたくないから、それまで自らの勤め先を「無党派」「中立の立場」と説明していたのだ。

そのような点では、『供述によるとペレイラは……』は、『インド夜想曲』に似ている作品ともいえるかもしれない。『インド夜想曲』でも、タブッキは読者を巧みに騙す。読者は物語が終わってはじめて、主人公が探している友人が誰なのか気づき、騙された!と思うのだ。

おわりに

今回はアントニオ・タブッキ『供述によるとペレイラは……』の考察をした。

まず物語が展開される1938年という時代に着目し、その時代のポルトガルが、ファシスト政権下だったことを説明した。そして当時おきていたスペイン内戦が、ポルトガルにも影響を及ぼしていたことを説明した。

次にモンティロ・ロッシの手紙が描写されるときに出てくる「空色」に着目し、それが何を象徴しているのか考察した。空色は死を暗示しており、その暗示の通り、ロッシは命を落とすことになる。

最後に、物語中でペレイラの本心が明らかになっていく過程を解説した。ペレイラ自身も自分の本心が分かっていない状態で物語が進むため、読者はなかなか彼の本心を掴めない。しかし、ペレイラが自身の気持ちを認識するにあたって、読者も彼の気持ちを理解していく。物語には、タブッキの巧みな技術が盛り込まれていることが分かる。

以上、『供述によるとペレイラは……』の考察だった。