中世ヨーロッパの都市は、商人、職人、学生、説教師などの、あらゆる種類の人びとが集まる場所でした。ゆえに中世期の文明は、都市を中心の1つとして、大きく発展したといえます。

中世都市の構造は、立地に応じてさまざまでした。しかし、たいていの都市に共通して備わっている建造物・空間がありました。本記事では、そんな中世都市を象徴するものを6つ紹介します。

本記事を読めば、ファンタジー創作で都市を描く際に役立ったり、実際の旧市街(=かつての中世都市)を観光する際に理解が深まったりすると思います。

市壁

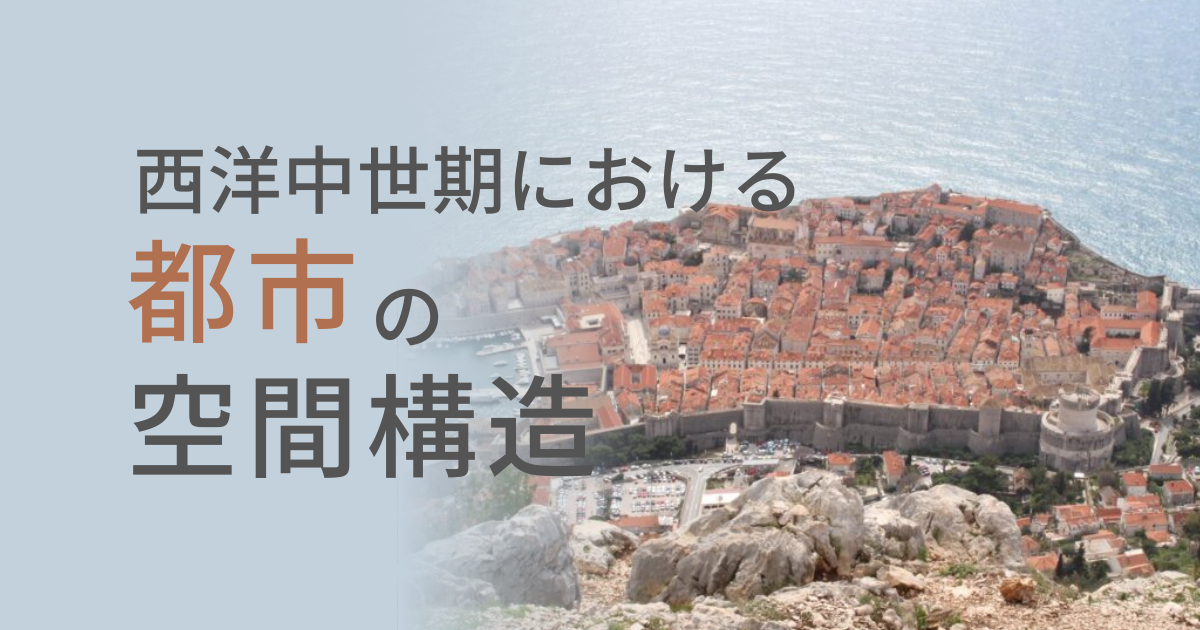

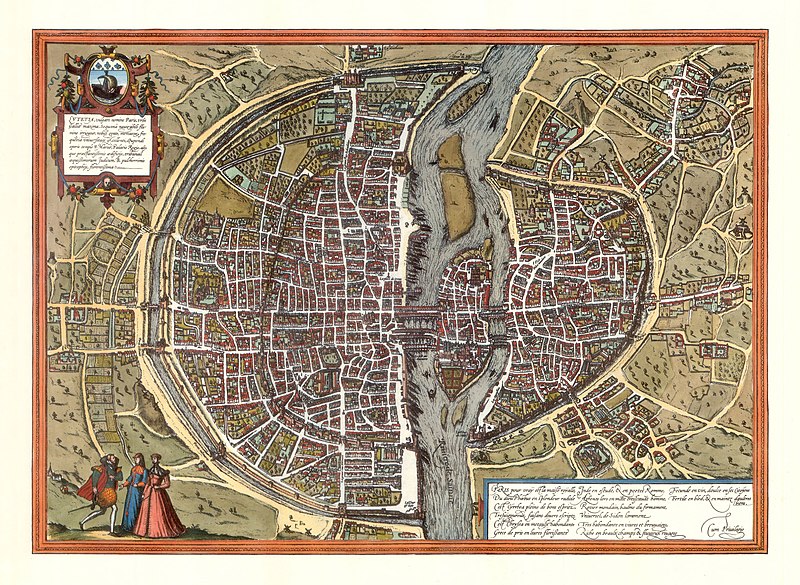

中世都市を象徴するものとして欠かせないのが、市壁です。市壁とは、都市空間を(多くの場合環状に※)囲み、「都市」と「都市の外に広がる農村地帯」を区別する壁のことです。市壁の素材は、主に石(石灰岩や砂岩)やレンガでした1。市壁は防衛機能を持ち、一定の間隔で見張りのための塔を備えていました。

※古代ローマ時代の市壁は、正方形や長方形が基本だった。

なかには壁を持たず、川や海などの自然立地を活かして防衛をしている都市も存在しました。しかし、アナール学派の大家、ジャック・ル・ゴフが市壁について、「中世都市の最も重要な物理的、象徴的要素であった」と述べている通り、実際にほとんどの都市は市壁を持っていました。

強固な市壁を持っていたことで有名な都市は、上図のアビラです。中世期には、アビラがあるイベリア半島(現ポルトガルとスペインがある半島)にて、キリスト教国とイスラーム国との攻防が繰り広げられていました。

当時の西洋人(キリスト教徒)にとって異教徒とは、得体の知れない、悪魔の手先でした。そのため異教徒から町を守るために、強固な壁をつくったのです。

都市の発展に伴い、市壁が二重、三重になることもありました。都市空間を広げることは、都市の成長と発展には不可欠でした。つまり、都市空間が広がれば、さらに多くの人が来訪可能となるので、うまく人を呼び込むことができれば、経済的にうるおいます。また、来訪する人が多ければ多いほど、政治的に力を持つことができます。あるいは単に、壁内部が手狭になり、都市当局が、空間の拡張をせまられる場合もありました。

市壁は、防衛の用途のみならず、都市の威信のためにも重要でした。立派で美しい壁を持つことは、市民にとって誇らしいことでした。

市門

中世都市を象徴するものとして第二に、市門があります。

市門は、市壁ぞいに複数箇所かまえられ、防衛観点上、不可欠なものでした。というのも、市壁をもつ都市は、都市内部と外部の人の行き来を、基本的に門を通じてのみ、できるようにしていたからです。市門は、壁・門・塔の3要素から成り立っていました。市門の警護は、都市の主な職業団体(ギルド)のメンバーの義務の1つとなっていました2。

中世都市の多くは、朝の祈りの鐘と同時に市門を開け、終課の鐘(午後8-9時頃)と同時に市門を閉ざしました。夜に門を閉ざす理由は、夜の闇に乗じて外敵や悪しきもの(人とは限らない)が入らないようにするためでした。なぜなら、昼が秩序と正義の領域であるのに対し、夜は混沌と悪魔の領域だったからです。

都市の郊外に出かける者や、都市の宿を目当てにする旅人は、その都市の門限に気をつけなければなりませんでした。なぜなら、もし門限に間に合わなかった場合には、朝になって再び門が開くまで、都市に入ることができないからです。都市にの門限に間に合わなかった人は、仕方なく壁の外で野宿しました。あるいは、壁の外に宿泊施設がある場合には、そこに泊まることもできました。

郊外の宿屋については、以下記事も参照ください。

市門は、都市の出入口として、神聖な性格も帯びていました。都市の内部は、市民にとっての日常世界で、門の外は、市民にとっての危険な外界(=異世界)でした。そのため、日常世界と異世界をつなぐ市門には、守護聖人(※)の像や、聖人画や聖遺物が掲げられることもありました。もっとも、市門は市壁と同様に、都市の「顔」としての役割も持っていたため、訪れる人に、その都市が大切にしているものを示したともいえるでしょう。

守護聖人とは、その都市にゆかりがある聖人のことだよ。ゆかりがあるから、その聖人が都市を守ってくれている!と市民は信じていたんだ。代表的な守護聖人は、聖母マリアだよ。

聖人崇敬は、神とは別に敬う対象をもつということだから、一神教であるキリスト教においては、けっこう微妙な概念なんだ。ある意味では多神教文化のなごりともいえるよ。詳しくは西洋中世期に存続した異教文化を読んでね。

門が異界との境界線の機能をもつことについて、以下記事も参照ください。

市門の数は、都市の規模によってさまざまです。単純に、東西南北に4つの門をもつ都市もあれば、神聖ローマ帝国内で最大人口だった都市・ケルン(現ドイツの都市)のように30以上の門をもつ都市もありました3。

広場

中世都市を象徴するものとして第三に、広場があります。

西洋における広場の歴史は、古代ギリシアの都市国家(ポリス)までさかのぼります。広場は、人びとが集まる公共空間を指し、古代ギリシア語で「アゴラ Ἀγορά」と呼ばれました。アゴラでは、商取引、集会、裁判などが行われ、ポリスの経済や政治の中心となりました。

中世都市の広場は、古代ギリシア時代のアゴラを引き継いだ性格を持っています。そこは都市の心臓ともいえる場所で、経済・政治・行事などの中心地となりました。また、後述する、教会や市庁舎などの、都市の中核を担う施設は、多くの場合、広場に面してに建てられました。

広場には、井戸や泉や噴水が設えられる場合が多く、市民が水を汲みにくる場=毎日必ず訪れ、近所の人と話す場にもなっていました。都市に少しずつ公共の水道が引かれるようになったのは、12世紀以降のことです4。

広場で行われたことの一例として、以下のようなものがあります。

| 広場で行われたことの例 | 詳細 |

|---|---|

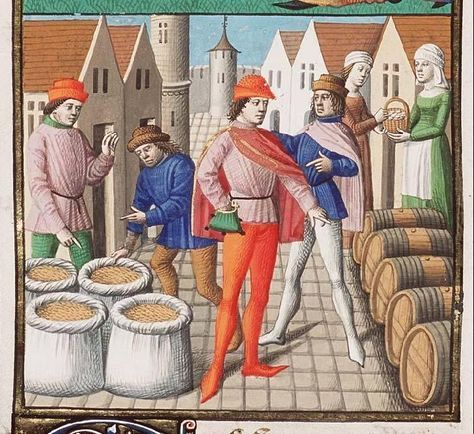

| 定期市 | 最も一般的なのは、都市周辺に広がる農村地帯の農民が、農作物を売る市(日次開催)。そして、定期的に来訪する、外来商人が食料品や日常品を売る市(週次開催など)。 他に、地域色のある市もある。例えば、シャンパーニュ(現フランス)は毛織物の市、フランクフルト(現ドイツ)は本の市で有名。フランクフルトの年次市は、500年以上経った今でも、「フランクフルト・ブックフェア」という名で、世界最大の書籍市として有名。 |

| 布告 | 具体的には、市長からの条令の布告や、裁判の判決の布告など。 |

| 処刑 | 広場での罪人の処刑は、見せしめのためだけでなく、市民に数少ない娯楽を提供する面もあった。 娯楽の少ない時代には、残念ながら、人の死が娯楽になる場合がままある。例えば、古代ローマ時代のローマ市民も、円筒競技場にて、剣奴による生きるか死ぬかのスリリングな試合を観戦することで、鬱憤を晴らしていた。 |

| 集会 | 中世都市では、商人や手工業者たちが、それぞれの商売に応じてギルドを形成していた。そのメンバー等が集会を行うことがあった。 |

| 馬上槍試合(トーナメント) | 騎士の貴族のみが参加できる、馬上での槍の技術を競う試合のこと。 |

| 宗教行列(プロセッション) | 宗教儀式の行進のこと。 |

当時の都市の課税台帳を見ると、市民の間には貧富の格差があったことが分かる。中世都市では、現代と同じく、たくさん稼ぐ者ほど、たくさんの税金を納めるしくみだった。つまり、課税台帳で課税見積額が高い者は、そのぶん稼いでいることになる。

そこから分かる、富裕市民の職業は、国際的な商売に従事する商人である。例えば、多くのユダヤ人が従事していたことで知られる両替商や、国際的に需要がある、スパイスや毛織物などの商売だ5。なお、ユダヤ人=金貸しだったのは、キリスト教社会で生計を立てられるすべがそれくらいだったからだ(※)。しかし人のお金で利益を得ているという悪いイメージが、ユダヤ人の迫害を助長した要因の1つでもある。

※キリスト教社会では、利子をとって金を貸す行為が、原則禁じられていた。

シェイクスピアの『ヴェニスの商人』(16世紀成立)では、高利貸しとしてユダヤ人のシャイロックが登場するよ。このように、伝統的なキリスト教徒視点でのユダヤ人の印象が、文学作品から分かることも多いよ。

※シェイクスピアは、時代区分的には中世期ではなく近世期の人だよ。

聖堂/教会

中世都市を象徴するものとして第四に、司教座聖堂や都市教会があります。

司教座聖堂とは、司教が執務を行う座席がある聖堂、すなわち、ローマ・カトリック教会の教区の中心となる聖堂のことです(司教の住居もかねている)。司教座聖堂は、ローマ帝国衰退後に、社会組織としての都市の機能を、元来の支配者に代わって引き継いできました(※)。つまり、司教座聖堂のある都市は、多くの場合、古代ローマ時代から存在する、伝統ある都市ということになります。このタイプの都市例として、現ドイツのライン河沿いにある都市、ケルンが挙げられます。

※司教座聖堂が、古代ローマ時代の都市機能を引き継いだことは、その後の西洋大陸における、キリスト教の浸透に一役買っている。詳しくは西洋になぜキリスト教が浸透したのかを参照。

中世都市の領主(支配者)は、以下2種類に大別されます。

- 聖界の権力者(司教など)

- 俗界の権力者(王など)

上記の歴史を踏まえると、①は伝統的な都市、②は比較的新興の都市であることが分かります。ケルンの場合、都市の領主は大司教でした6。

なお、各都市には必ず領主が存在しますが、市民が力を持ってくると、闘争などをした上で、市民が領主との取り決めの範囲で、自治権を獲得するようになりました。「自治」というのは、中世都市の大きな特色で、その自由な風土が、都市が豊かな文化を生んだ要因の1つとなりました。中世都市の成り立ちについて詳しくは、以下を参照ください。

注意点として、ヴェネツィア、ラグーザ(現ドゥブロブニク)、フィレンツェのように、自治権を獲得するのみならず、領主から独立した都市もあります。このような都市は地中海沿岸の、イタリア北部・中部に多く、「都市共和国」あるいは「コムーネ」と呼ばれました。

さて、司教座聖堂や教会などの建物は、人びとの信仰心を表現した最も立派なモノであるだけでなく、都市で最も高さのある建物だったため(※)、都市のランドマーク的存在でした。

※教会は(天上におわすという)神に信仰心を示すための建物でもあるので、高くつくるのが基本。高ければ高いほどいい。

司教座聖堂や教会は、人びとの精神のよりどころだったため、すでに述べたように、都市の中心である広場に面して建っていることが多いです。ケルンにおいては、かつて聖堂は古代ローマ時代の壁沿い、市門近くに位置していました。しかし12世紀に新しい市壁を建設するときには、(聖堂の位置はそのままで)聖堂が都市の中心になるように、計算された位置に新しい壁が建てられました。

なおこの聖堂が、現在でも観光地として人気の「ケルン大聖堂」です。現存のものは13世紀に建築がはじまり、1880年に完成した3代目になります(実質的な工事期間は350年)。

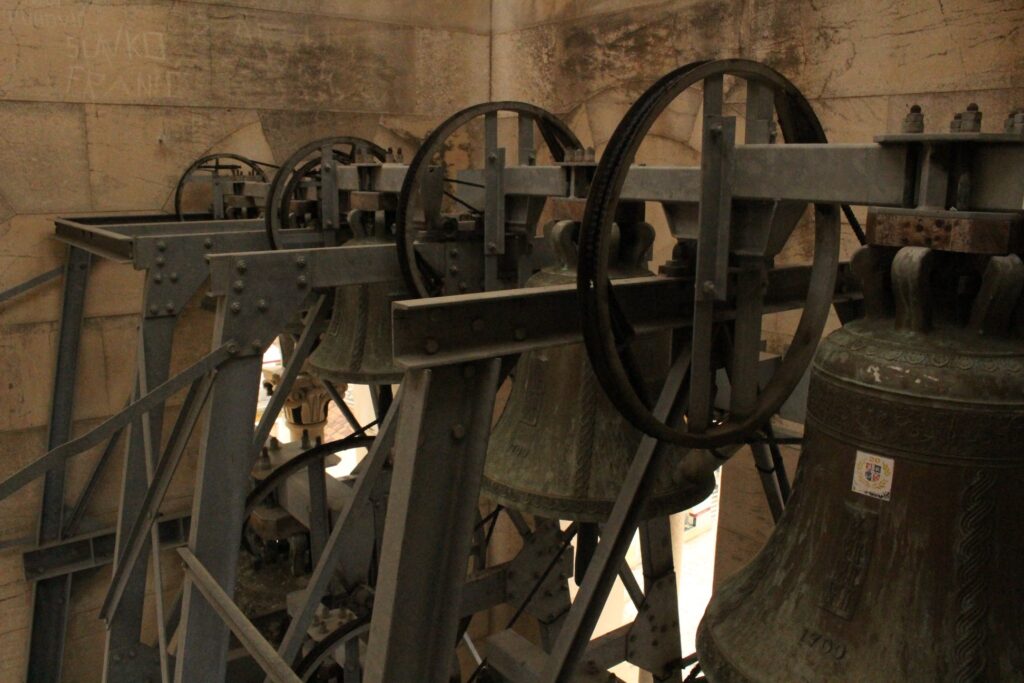

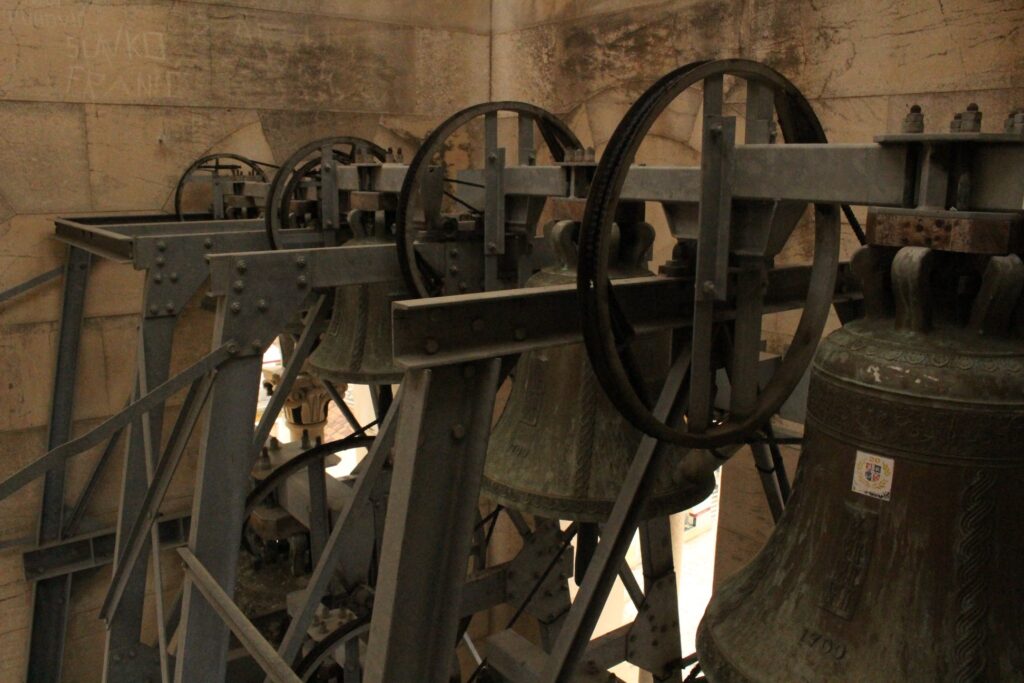

鐘楼

中世都市を象徴するものとして第五に、鐘楼 があります。

鐘楼とは、最上部に鐘のついた塔のことです。聖堂や教会の建物の一部として備わっている場合もあれば、独立した塔として立っている場合もあります。鐘楼が独立している場合や、市庁舎の一部として備わっている場合は、建物として比較的新しいです。鐘の音は都市全域、さらには市壁外の郊外にも聞こえるようになっていました。

先ほど、「司教座聖堂や教会は都市で最も高い建物」と記載しましたが、そのなかでも最も高く突きでた塔が、鐘楼に該当します。元来、聖堂や教会は、外見の美しさから高い塔を持つようになったわけではありません。鐘の音を遠くまで響かせるために、高い塔を持つようになったのです。鐘楼は非常に高いため、市壁の外からも、その先端を見ることができます。

鐘楼の用途として、最も一般的かつ日常的なのが、都市やその周辺にいる人びとに「時を知らせる」という用途です。例えば、鐘は以下のようなときに鳴らされました。

| 時刻 | 詳細 |

|---|---|

| 朝の祈り | このタイミングで市門が開き、都市の内部と外部を人びとが行き来できるようになる。 |

| 晩課(午後6時頃) | このタイミングで市内における労働と法行為を終了する。日没後の労働や法行為は、危険に満ちているため多くの都市で禁じられた。実用的な問題だけではなく、夜は悪しきものがはびこる時間帯だった(※)。 ※夜の恐怖、不誠実性については、西洋における光の文化史を参照。 |

| 終課(午後8-9時頃) | このタイミングで市門が閉ざされる。つまり都市の門限。 |

しかしながら、鐘の音が中世人にとっての、単なる時計代わりだったという認識は、やや誤っています。鐘は時を知らせる以外にも、以下のような場合に鳴らされました。

- 条例の発布

- 裁判

- 集会

- 市場の開始と終了

- 結婚の告知

- 危険の告知(火事、敵の襲来など)

鐘の音の鳴らし方には、いくつかバリエーションがあり、何を知らせる音なのか、おおまかに人びとに分かるようになっていました。つまり、鐘には何らかの出来事を知らせる機能、現代でいう放送メディアのような機能もあったと言えます。

鐘を鳴らすことは、都市にいる人びとの行動を管理・制限する行為につながります。ゆえに、都市にとって鐘は、自らが市を運営しているという、自治権を象徴するものでもありました。

鐘を鳴らすことが、人びとを管理することにつながる、という点が分かりにくい人は、鐘楼が現代の学校における、放送室であるとイメージしてみよう。

学校では、放送室に入り、学校全体に放送できる生徒は、ルールを順守できる放送委員など、限られた人だけだね。それは、放送が全校生徒に与える影響が大きいからだよ。

よって例えば、1296年に、国王フィリップ4世に反旗を翻した都市ランが、市の印章と鐘楼の鐘を没収されたことは、ランが自治権(都市の法人格)をはく奪されたことを意味しました7。

以上の歴史を踏まえると、本章の冒頭で、「鐘楼が教会に備わっているのではなく、独立している場合や、市庁舎の一部として備わっている場合は、建物として比較的新しい」と紹介した理由が分かると思います。鐘楼をあえて教会と分けて、市民で管理することは、教会ではなく市民が(あるいは市長と市の評議員、都市貴族などが)都市の主導権を握っていることを、内外に示す目的があったと思われます。

現在でも西洋の旧市街に行けば、必ずどこかに鐘楼があります。観光用に最上部まで登れる鐘楼も多くありますが、そのような鐘楼の場合、鐘の実物はないです。劣化等により安全上の観点で取り外されたか、観光客が勝手に鳴らさないようにするため(※)でしょう。

※前述した通り、「鐘を鳴らす」という行為は、限られた人のみに許された特権で、その歴史をふまえると、市民ではない、よそ者に鳴らされてはならないことは当然である。

ちなみに、スプリットの鐘楼では、塔の最上部ではなく、入ってすぐの下部に現代的な鐘がついていました。海沿いの街で風が非常に強いので、昔のように最上部につけるのは、現代的な感覚からすると危ないのでしょう。

市庁舎

中世都市を象徴するものとして第六に、市庁舎があります。

鐘楼が、都市の自治権を象徴する建物だったことは、すでに紹介した通りです。それに加えて、市政の仕事がされる市庁舎も、都市の自治権を象徴する建物でした。市庁舎は、都市の中心である広場に面して建っていることが多いです。

市庁舎は、市参事会と呼ばれる、市政機関が日々仕事をする場でした。市参事会は、市長と参審人(誓約人、同輩衆、賢人衆、評議員など様々な呼び方がある8)で構成されました。

市参事会で力を持ち、先祖代々市長や参審人を輩出しているような家系は、「都市貴族」と呼ばれる上層市民で、市政に大きな影響力を持っていました。多くの都市では徐々に、都市貴族家系が市参事会での役職を占めるようになり、上層市民と、一般市民の線引きが大きくなりました。

おわりに

今回は、中世都市を象徴する建造物・空間として、以下6つを紹介しました。

- 市壁

- 市門

- 広場

- 聖堂/教会

- 鐘楼

- 市庁舎

ファンタジー創作で都市を描く際や、西洋の旧市街を旅行する際に、ぜひ役立ててくださいね。

中世都市の成り立ちと発展の経緯については、以下記事を参照ください。

中世都市の旅行記も多々公開しています。旧市街について記載しているのは、以下の都市名称がタイトルに入った記事です。気になる方はぜひ読んでみてください。

- ドイツの都市:ケルン、ローテンブルク、ハイデルベルク

- クロアチアの都市:ザグレブ、スプリット、ドゥブロブニク

以上です。お読みいただきありがとうございました。

参考文献

- 河原温、堀越宏一『図説 中世ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、59頁。 ↩︎

- 同書、61頁。 ↩︎

- 西洋中世学会『西洋中世文化事典』「都市空間」の項、原田晶子執筆、丸善出版、2024年、154頁。 ↩︎

- ハンス・ヴェルナー・ゲッツ『中世の日常生活』轡田収/川口洋/山口春樹/桑原ヒサ子訳、中央公論社、1989年、300頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、66-68頁。 ↩︎

- ヴォルフガング・ブラウンフェルス『西洋の都市 その歴史と類型』日高健一郎訳、丸善出版、昭和61年(1986年)、20頁。ケルンの市民による、大司教に対する暴動のようすは、参考文献の他にも、増田四郎『ヨーロッパの中世の社会史』156-157頁(講談社学術文庫)にも詳しく記載されている。 ↩︎

- 西洋中世学会、前掲書「時と祝祭」の項、岩波敦子執筆、162-163頁。 ↩︎

- 西洋中世学会、前掲書「都市制度」の項、花田洋一郎執筆、150頁。 ↩︎