一般的に「中世ヨーロッパ」と言うときの「ヨーロッパ」は、西ヨーロッパ地域を指していることが多いです。これは日本における世界史教育が、西ヨーロッパを中心とした歴史観であることが大きく関わっています。

このように聞くと、「世界史であまり触れられないのだから、東ヨーロッパは未開の地域だったのだろう…」と思うかもしれません。とんでもないです! 中世期の東ヨーロッパ地域には、西ヨーロッパ諸国がうらやむほどの、極めて文化水準の高い国がありました。

今回は、中世における東の大国、ビザンツ帝国について紹介します。

ビザンツ帝国(東ローマ帝国)とは

いつ存在した?

ビザンツ帝国とは、古代ローマ帝国の文化を継承して、中世期を通して約千年ものあいだ存在した国です(? -1453年)。ローマ帝国の東側から形成されたため「東ローマ帝国」と呼ばれることもあります。

ローマ帝国は、領土が広大だったため、その末期になると、東西で統治を分ける動きがでてきます。その動きのなかで、帝国の東側が、徐々に変容して出来上がったのがビザンツ帝国です。よって、建国をいつとするかは定まっていませんが、だいたい以下3つの出来事が、帝国のはじまりとして引き合いに出されることが多いです。

- コンスタンティヌス帝がローマ帝国の東側に、新都コンスタンティノープルを建設する(330年)。コンスタンティノープルは「第二のローマ」と言われ、その後、千年にわたりビザンツ帝国の首都となり心臓となる。

- テオドシウス帝が自らの死にあたり、2人の息子にローマ帝国を西と東に分けて共同統治させる。ローマ帝国の東西分裂を決定的にする(395年)。

- 西ローマ帝国が滅亡し、ローマ文化を継承している国が東ローマ帝国(ビザンツ帝国)だけになる(476年)。

民族の構成は?

ビザンツ帝国は、民族的にはギリシア人で構成されていました。そのためローマ帝国の衰退後は、国の公用語もラテン語(※)からギリシア語に変わりました。

人びとが「コイネ」と呼んだギリシア語は、ラテン人(ローマ人)支配前のヘレニズム時代に、万国共通語として使われていました1。よって、公用語がラテン人支配前の状態に戻ったともいえます。現存するビザンツ帝国時代の文書は、基本的にギリシア語で書かれています。

※ラテン語はローマ人の公用語。詳しくはラテン語とは – 誕生から没落までの歴史を参照。

つまり、ビザンツ帝国の文化のおおもとには、①ラテン人支配前のギリシア文化と、②ラテン人支配時に浸透したローマ文化の、二本柱があることになります。

sousouはこれまで、西ヨーロッパを中心に勉強してきたから、中世ヨーロッパ=ラテン語のイメージだったんだ。でも、東ではギリシア語が現役で使われていたんだね!

それと、ローマ帝国の繁栄後、歴史から姿を消したように見えた、ギリシア人はビザンツ帝国にいたんだね~! sousouが歴史を好きになったきっかけはギリシア人なので、ギリシア人がまた活躍してくれてうれしい!

首都はどこ?

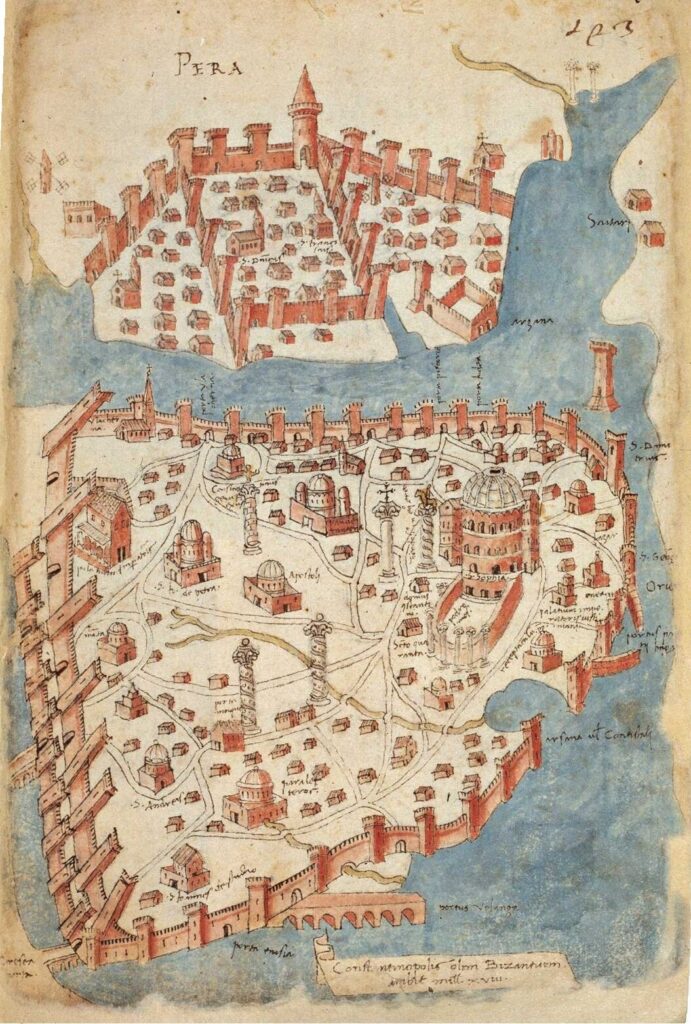

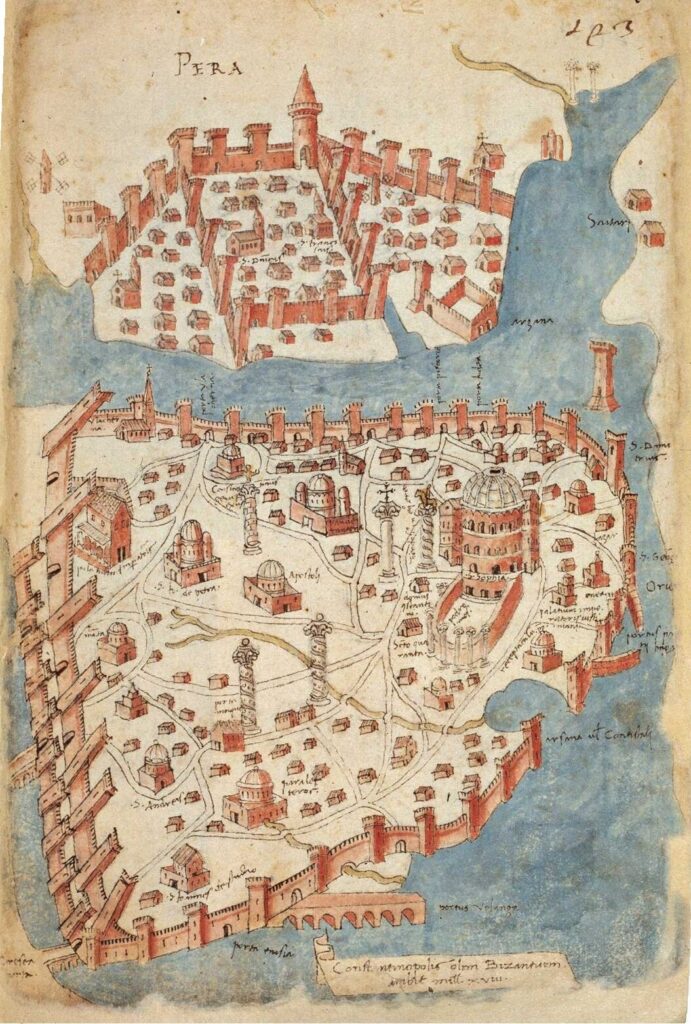

ビザンツ帝国は、黒海とマルマラ海(広義には地中海)を結ぶ、ボスフォラス海峡にある町、コンスタンティノープルを首都として発展しました。この場所は、330年に「コンスタンティノープル※」と改名される前は、「ビザンティオン」と呼ばれていました。

※コンスタンティノープルは、コンスタンティノ-ポリス、つまり「コンスタンティヌスの町」という意味。

都市ビザンティオンはもともと、古代ギリシア人によって建設されました。ビザンツ帝国の名前は、従来の町の呼び方「ビザンティオン」に由来しています。

コンスタンティヌス帝が、この都市をローマ帝国の新都と定めた理由の1つに、町の地理に軍事的な重要性を見出したことが挙げられます2。

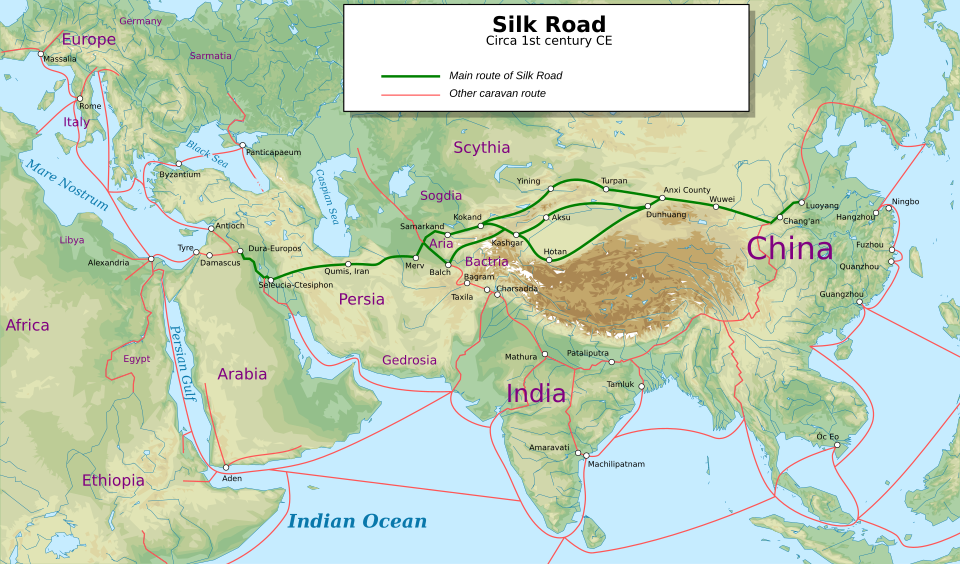

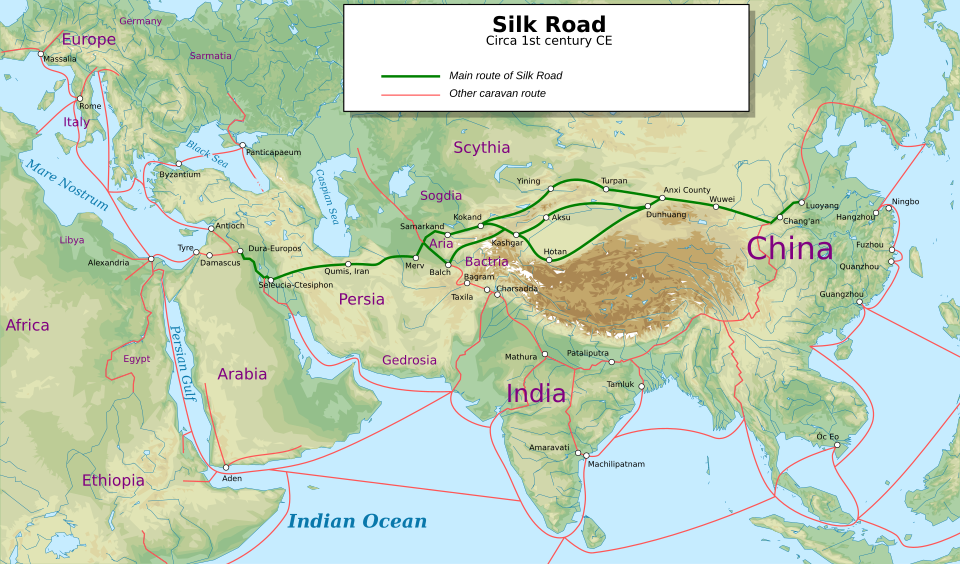

実際、この都はその後1000年以上にわたって、ビザンツ帝国の防衛に貢献したほか、シルクロードに代表される、世界交易路の要所として栄えました。コンスタンティノープルは、中世期に最も発展した大都市の1つで、そのきらびやかな町の様子は、西ヨーロッパの人びとからも憧れの的となるほどでした。

この町の魅力を知っていたオスマン帝国(トルコの前身)は、コンスタンティノープルを1453年に征服するやいなや、そこに首都を移しました。以後、コンスタンティノープル改め、イスタンブールは、オスマン帝国の町となりました。

イスタンブールは、最近までオスマン帝国(トルコ)の首都でした。しかし、オスマン帝国が第一次世界大戦で西洋諸国に負けたため、イスタンブールを没収されて、アンカラに首都を移さざるをえなくなりました。その後、イスタンブールはトルコに返還されましたが、現在までトルコの首都はアンカラのままです。

世界的に見ても、これほど各国から垂涎の的となる町は珍しく、それだけ、ビザンティオン – コンスタンティノープル – イスタンブールが、重要な町だったということが分かります。

宗教はなに?

ビザンツ帝国の宗教は、キリスト教です。宗派としては、ギリシア正教です。

古代ローマ帝国では、皇帝崇拝の考えと相いれなかったことから、キリスト教が弾圧されてきました。しかし、コンスタンティヌス帝によって同教が公認され(313年)、テオドシウス帝によって国教と定められた(392年)ことで、キリスト教はヨーロッパ地域に広く浸透していきました。ローマ帝国によるキリスト教受容の背景については、以下の記事に詳しく記載しています。

その後ローマ帝国は、5つの管区に分けて、教会と信徒を管理するようになりました。5つの管区を代表する、大司教座がある教会は、五本山と呼ばれます。五本山はそれぞれ、ローマ、コンスタンティノープル、アレクサンドリア、イェルサレム、アンティオキアに置かれました。

つまり、ビザンツ帝国の首都・コンスタンティノープルは、五本山の1つでした。ゆえに民の宗教も当然、キリスト教でした。ところが、同じキリスト教でも、徐々に西ヨーロッパ(ローマ)と東ヨーロッパ(コンスタンティノープル)で、教義の解釈に違いが生じてきます。そして、ローマ・カトリック教会(西)とギリシア正教(東)に、宗派が分かれていきました。

有名な王はだれ?

ビザンツ帝国には、帝国の発展に貢献した、数々の名皇帝がいます。とはいえ、高校世界史の授業では、その国の最大版図を築いた王が、国の発展に大きく寄与した王として取り上げられがちです。

世界史の授業では、領土の大きさが、その国の強さと解釈される面があるね。

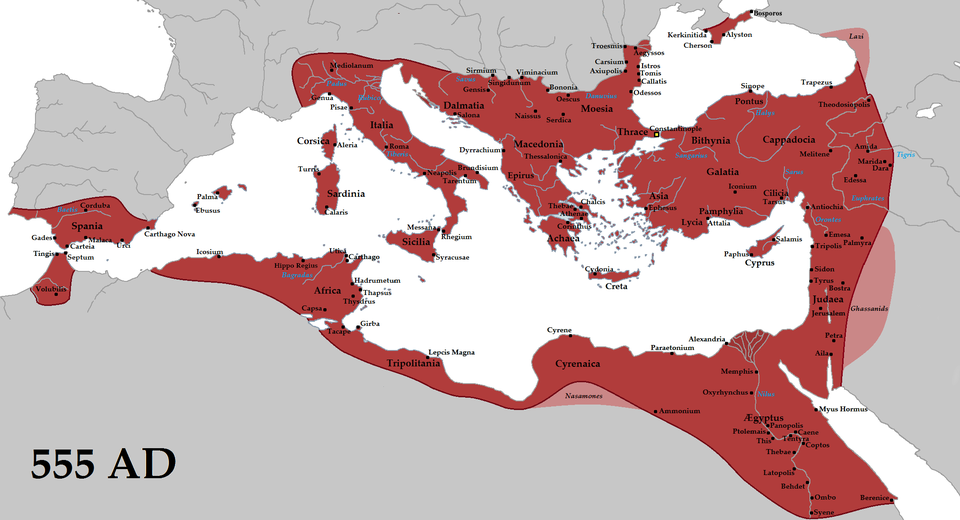

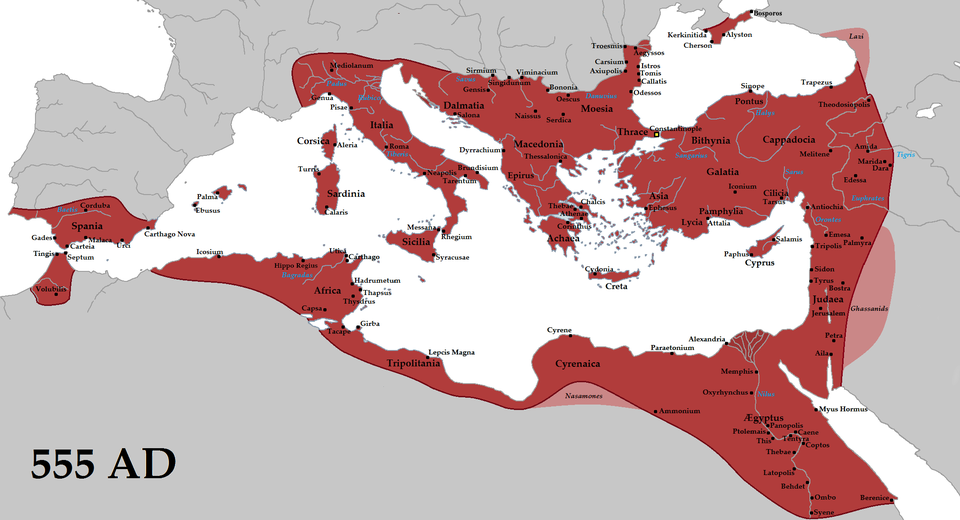

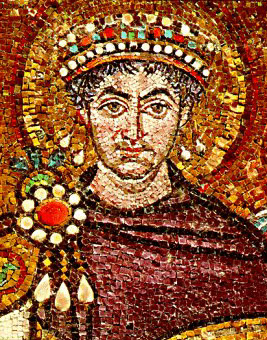

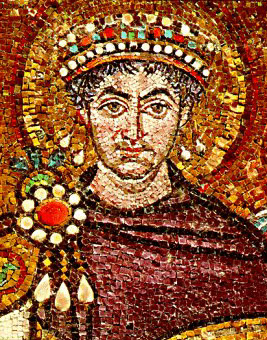

ビザンツ帝国の場合、世界史で重要な皇帝として紹介されるのは、最大版図を築いたユスティニアヌス帝(在位:527-565年)です。ユスティニアヌス帝は、下図の通り、かつてのローマ帝国領と同じように、地中海を囲む領土を統治することに成功しました。

ユスティニアヌス帝は、妻のテオドラが元踊り子であることでも知られています。そして、じつはユスティニアヌス帝自身も、農民の出自から皇帝にのし上がった人です。のちに紹介しますが、ビザンツ帝国の皇帝選出は、世襲制ではないので、運と実力さえあれば、身分にかかわらず皇帝になれました。

領土の変遷は?

普通の王国では、最大版図を築いた後の領土は、短期間で縮小していく一方になります。ところがビザンツ帝国の場合、最大版図を築いた後に約900年間も、帝国が存続します。その間領土は、皇帝によって拡大したり、縮小したりを繰り返しました。

例えば、最大版図から約600年経過した、1180年の領土を見てみましょう。この年には、一度ほとんど失った、小アジアの領土を回復しています。最大版図から、600年経過したとは思えないほどの領土面積を保っており、その面積はかつてのローマ帝国ほどではないにせよ、ある程度力をもった国として成立するには十分といえます。

世界の歴史を見渡しても、千年以上存続できた国は極めて少なく、その点だけでも、ビザンツ帝国の秘密の探りがいがあるというものでしょう。次章から、テーマ別に分けて、さらに詳しくビザンツ帝国の特徴を紹介していきます。

ちなみに、日本も千年以上存続している、珍しい国だよ。でもビザンツ帝国と違って、周りを海に囲まれているから、それだけで他国から征服されにくいんだ。とはいえ、天皇の血筋が千年以上続いているのは、世界的に見てもたいへん珍しく、外国人からの興味の対象になるみたいだね!

特徴① 中世のローマ帝国

ビザンツ帝国の特徴その①は、中世期のローマ帝国である点です。

すでに紹介した通り、ビザンツ帝国は、古代ローマ帝国の東側を前身とします。西ローマ帝国がゴート人に滅ぼされたときから(476年)、ビザンツ帝国の人びとは、「ローマ人」はもはや自分たちだけ、との意識を強くもつようになりました。当然、西のローマ皇帝もすでにいないので、ビザンツ帝国の皇帝が、そのままローマ皇帝を意味するようになりました。

彼らは民族的にはギリシア人なんだけど、ローマ市民としての自負があり、時代が変わっても「ローマ人」らしくあろうとしたんだよ。

西ヨーロッパでは、ときどきフランク王国のカール大帝のような、「ローマ皇帝」の称号を名乗る王が現れました。しかしビザンツ帝国の皇帝は、正統な皇帝は自分だけだと自負し、そのような存在を認めませんでした。また西ヨーロッパの諸王も本心としては、本当にローマ帝国を継承している国は、ビザンツ帝国だけであると分かっていました。

ビザンツ帝国は、ローマ帝国の継承者であることを誇りに思い、かつてのローマ帝国らしくあろうと努力しました。しかし過去の姿に固執していては、やがて国が滅びてしまうことは必至です。

ゆえに、建前ではローマ帝国らしくふるまいつつも、実際には時代に合わせて、柔軟に変化していきました。したがってビザンツ帝国は、古代ローマ文化を踏襲しながらも、古代ローマ帝国とは性質の異なる、新しい国でもあるのです。

ビザンツ帝国に受け継がれた、ローマ文化の1つに、円形競技場(コロッセウム)があります。

ビザンツ帝国の首都コンスタンティノープルには、上図のような楕円形の競技場があり、併設する大宮殿や、ハギア・ソフィア大聖堂と並んで、都を代表する建造物になっていました。その収容人員は5万人ほどだったとされ3、ローマに現存するコロッセウムよりも、若干多くの人を収容することができました。

古代期の円形競技場は、映画『グラディエーター』で描かれる通り、主に剣闘士たちの闘いを観客が楽しむ場でした。ところがビザンツ帝国時代の円形競技場は、競馬を楽しむ場に変わっていました。この施設は人びとから「ヒッポドローム」と呼ばれ、「ヒッポ」はギリシア語で馬を意味します。つまりこの施設は競馬場でした。

古代ギリシア時代の医者、ヒッポクラテスの「ヒッポ」も馬だよ。

この競馬場は、現代でいうイベントホールのような、大勢の人が集まって何かをする場所としても機能していました。具体的には、即位式や王族が演説する場などに使用され、内乱も含めた、さまざまな政治的事件の舞台にもなりました。

ビザンツ帝国に引き継がれた、ローマ文化をもう1つ紹介します。それは皇帝のシンボルとしての、赤紫の衣です。

ローマ帝国では、アクキガイ科の貝を染料とした、赤紫の衣が、最も高貴な色とされていました。よって、この色をまとうことができるのは、ローマ皇帝のみと定められていました。ビザンツ帝国でも、皇帝のシンボルとしての赤紫が受け継がれ、例えば上図のユスティニアヌス帝も、赤紫の衣をまとっています。

じつはローマ帝国に憧れていた、西ヨーロッパ諸国も、この文化を取り入れていました。しかし西では染料となる貝が取れにくくなっていたため、やがて赤紫の衣は消えて、ほかの染料を使った、赤の衣に置き換わりました。そう考えると、西ヨーロッパ諸国は、外見の面でも、真のローマ皇帝にはなれないという、悲しい結果になったのでした。

赤紫や、原料となる貝については、以下の記事で詳しく紹介しています。

特徴② 千年以上存続

ビザンツ帝国の特徴その②は、国が千年以上存続した点です。

ビザンツ帝国は、4-5世紀頃からビザンツ帝国らしい特徴をもちはじめ、1453年にイスラーム(オスマン帝国)にコンスタンティノープルを征服されるまで、約千年の間、国として成立していました。千年というのは、国としてかなり長命の部類に入るため、「ビザンツ帝国の長命の秘訣は何だったのか?」という問いは、今も多くの人を惹きつけてやみません。

ここでは、国の存続に直結した、ビザンツ帝国の防衛戦略を3つ挙げます。ビザンツ帝国における、防衛の二大柱は、①テオドシウスの2世の城壁と、②ギリシア火でした。それに加えて、資金が潤沢な大国だからこそできる、③贈り物による敵の懐柔も、国の存続に大きく貢献しました。

それぞれに対する詳しい説明は、次回以降の記事で紹介します。

特徴③ 国際商業都市

ビザンツ帝国の特徴その③は、首都のコンスタンティノープルが、国際商業都市だった点です。

コンスタンティノープルはシルクロードに代表される、国際交易路の要所で、世界の商品が集まる町でした。とくに、地中海と黒海を結ぶ場所に位置し、各地から船での商品輸送が容易だったことが、国際商業都市としての発展につながりました。

コンスタンティノープルは東西交易の中心地でした。おおざっぱにいうと、西から町を訪れる人にとっては、アジアの品を買い求めることができる場所でした。そして、東から町を訪れる人にとっては、ヨーロッパの品を買い求めることができる場所でした。

すなわち、コンスタンティノープルの繁栄は、なによりも国際商業によって支えられていたのです4。同都市にはイタリア商人、アラブ商人、ロシア商人など、さまざまな国の商人が集いました。

商売によって支えられた、ビザンツ帝国の豊かな暮らしぶりは、同国が発行する金貨・ノミスマ金貨が、中世ヨーロッパで最も信用できる金貨の1つだったことからも裏付けられています。なぜ信用できたかというと、ノミスマ金貨は4世紀に発行されて以来、11世紀半ば頃まで、ほぼ純金という高品質を保っていたからです5。

ゆえにノミスマ金貨は「中世のドル」とも呼ばれ、国際通貨として、各国の商人に用いられていました。

中世ヨーロッパの貨幣の価値は、その貨幣を発行している国の強さや、将来性など、さまざまな要因で決まりました。最も分かりやすいのは、金貨ならば金の含有量が、銀貨ならば銀の含有量が高ければ高いほど、価値があるという考え方です。

なぜなら、仮にその貨幣を発行している国が滅びて、貨幣としての価値がなくなったとしても、金や銀の含有量が高ければ、金そのものや銀そのものとしての価値はまだあるからです。加えて、金や銀の含有量が高い状態は、その国が経済的に潤っているということを意味したため、国が今後もしばらくは存続するという、信用にもつながりました。

中世ヨーロッパの貨幣のしくみについて、楽しく学びたい方は、中世ヨーロッパの商人を主人公にしたライトノベル、『狼と香辛料』がおすすめです。この物語の一巻、もしくはアニメの1-6話で、まさに貨幣の銀の含有量をめぐる騒動が描かれています。

物語中では、主人公の相棒ホロによる「貨幣が国の力を表しているのは、いつの時代も一緒のようじゃの」とのセリフがでてきます。まさにビザンツ帝国にもその言葉が当てはまり、ノミスマ金貨の金の含有量が下がりはじめたときから、ビザンツ帝国の衰退が顕著になっていったのでした。

中世期の商人については、以下の記事も参照ください。

特徴④ 運と実力による皇帝

ビザンツ帝国の特徴その④は、血統や家柄に関係なく、運と実力があれば皇帝になれた点です。

ビザンツ帝国の皇帝選出は、世襲制でもなければ、長子相続制でもありません。シンプルに、運と実力のある者が皇帝になりました。実力とは具体的には、武力、人脈、政治的手腕などです。

人脈を持っているという点で、皇帝を目指すには高位貴族であるにこしたことはありません。とはいえ、ユスティニアヌス帝のように、農民から皇帝になった例もいくつかあります。

それに、皇帝が皇妃を、平民から選ぶ例も少なくないよ。というのも、へたに貴族の娘を皇妃にすると、その娘の親族が、政治に口出ししてくるリスクがあるからね。

ビザンツ帝国では、皇帝の座を狙って、おのずとさまざまな陰謀が繰り広げられました。そのため、ビザンツ帝国といえば、宮廷内陰謀というイメージで、歴史学者の間でもよく知られるほどです。具体的な例を挙げると、ビザンツ帝国史上の80-90人の皇帝の治世中に、暴力的な政変は65回以上あったとされます6。

帝位を追われた者は、暗殺や処刑を免れても、両目をくりぬかれるか、鼻をそぎ落とされることが一般的でした。この行為の背景には、「身体的欠陥のある者は、二度と皇帝にはなれない」という考えがあります。その後は、僻地に送られるか、投獄されます。元皇帝を僻地へ追放する、このような放伐の文化は、ローマ帝国時代から受け継がれたものです7。

ビザンツ帝国の歴史のなかでは、女性の皇帝、すなわち女帝も何人か存在します。最も有名なのが、初の女帝であるエイレーネー(在位:797年 – 802年)です。彼女は皇帝である息子(実子)が、自分の意に沿わない行動を取るようになったため、息子の目をくりぬいた上で追放し、自らが皇帝として即位しました。

ひ、ひえ~~!

ちなみに、エイレーネーの在位797年 – 802年の間に、西ヨーロッパではとある重大イベントが起きていています。ずばり、フランク王国のカール大帝による、「ローマ皇帝」としての戴冠です(800年)。

エイレーネーが女帝だったことから、西ヨーロッパ側に「(女性はローマ皇帝にはなれないため)現在、世界にローマ皇帝はいない」というよい口実を与えてしまい、勝手に別のローマ皇帝を立てられてしまったのでした。

カールの戴冠にはこんな背景があったんだね。そもそも、ビザンツ帝国に女帝が存在したことすら、知らなかったなあ!

特徴⑤ 教育水準が高い

ビザンツ帝国の特徴その⑤は、教育水準が高い点です。

西ヨーロッパ地域では、中世期に文字を読み書きできる人は、ほぼローマ・カトリック教会の関係者のみでした。大学の成立や、商業の発展によって、識字の需要が増えると、やっと一部のお金持ち庶民に、文字の読み書きが浸透していきます(それでもやっと12世紀以降のこと)。

ところがビザンツ帝国においては、早い段階から読み書きなどの、基礎的な教育が庶民に普及していました。この教育は国主導ではなく、民間主導のものでした。つまりビザンツ帝国では、国が何もしなくても、教養のある、質のよい官僚が育つ環境が整っていたのでした。

ビザンツ帝国における、教育の段階は以下の通りです8。多くの子供は、初等教育のみで教育を終えました。

| 段階 | 年齢 | 内容 |

|---|---|---|

| 初等教育 | 7歳頃から | 読み書きそろばん |

| 中等教育 | ? | 『ホメロス』の精読 ギリシア語文法 |

| 高等教育 | 15歳頃から | 修辞学 哲学 法学 算術 幾何学など |

初等教育は、教会や修道院に付属している学校か、家庭内で行われたみたいだよ。家庭での教師は、主に母親だったみたい!

おわりに

今回は、中世における東ヨーロッパの大国、ビザンツ帝国について紹介しました。

ビザンツ帝国の基本情報は以下の通りです。

| 存在時期 | 4-5世紀頃? – 1453年 |

| 民族/公用語 | ギリシア人/ギリシア語 |

| 首都 | コンスタンティノープル |

| 宗教 | キリスト教(ギリシア正教) |

ビザンツ帝国の特徴としては、以下5点を紹介しました。

- 中世のローマ帝国

- 千年以上存続

- 国際商業都市

- 運と実力による皇帝

- 教育水準が高い

今回、ビザンツ帝国の魅力を整理するにあたり、なぜ西洋史が(ひいては世界史が)、西ヨーロッパ中心の歴史観なのかを考えていました。これまで見てきた通り、ビザンツ帝国には研究のしがいのある魅力がたくさんあります。それなのになぜ、影が薄いのでしょうか。

1つ思い当たったのは、近代歴史学が成立したときに、強かった国の歴史が強調されている可能性がある、ということです。近代期に最も力を持っていた国は、アメリカ支配やアフリカ支配の歴史から分かる通り、イギリスかフランスです。よって、イギリスとフランスが中心の歴史観、おおげさな言い方をするなら、イギリスとフランスから見た歴史学が、世界の歴史として浸透していったのかな…と思いました。

ここでもし、ビザンツ帝国が現存する国なら、「うちの国はこんな偉業を果たしたんだよ!」と主張して、世界史のカリキュラムを変えるよう働きかけることも可能です。ところが、ビザンツ帝国はいまや存在しない国なので、そのように主張してくれる国はないのです。

声の小さい者の歴史が淘汰されている状況は悲しいと思いました。と同時に、だからこそ、歴史を学びつづける意義があるのかもしれない、と思いました。

次回は、ビザンツ帝国の千年の歴史形成に貢献した、帝国の防衛戦略について紹介します!(以下記事)

おすすめ本

ビザンツ帝国入門として、まずおすすめしたいのが、井上浩一『生き残った帝国ビザンティン』です。章が細かく分かれているため、読みやすく分かりやすいです。著者が歴史の大極を見て「こういうケースは一般的にこうである」との発言を多々してくれるので、歴史好きならぜったいに楽しめます。

同じ著者の『ビザンツ皇妃列伝』は、上記の本よりさらに気軽で読みやすいです。ビザンツ帝国8人の皇妃の人生をたどるで、千年つづいた帝国の性質変遷も学べます。

エドワード・ギボンの『ローマ帝国興亡史』は、18世紀の有名な古典歴史書です。ギボンは「ローマ帝国」をビザンツ帝国までと解釈し、ローマ帝国の五賢帝時代から、ビザンツ帝国の滅亡までを語ります。