私はたまーに絵を描きます。その際、中世ヨーロッパ風な雰囲気が大好きなので、人物にはそれらしき衣装を着せます。

ところが、中世史が専門のくせに、当時の服飾について、きちんと調べてこなかったことに気づきました。絵の資料として、民族衣装の本を何冊が持っていますが、イラストが主体で詳しい説明がありません。(どれとは言わないがマー○社からでている大型本など)

そのため、参考となる知識のインプットのために、西洋中世期の服飾についてまとめることにしました。中世期の女性の服飾は、大きくロマネスク時代とゴシック時代の二段階に分けられます。今回は、製法的により原始的である、ロマネスク時代の女性の服飾について焦点をあてます。

※主に丹野郁の『服飾の世界史』(白水社)を参考にしています。

時代背景

ロマネスク時代は、ロマネスク様式の教会建築が主流になった時代で、具体的には11-12世紀頃を指します。「ロマネスク」とは「ローマ風」の意であり、古代ローマ帝国の芸術を踏襲した様式となります。

対して、ゴシック時代は、ゴシック様式の教会建築が主流になった時代で、具体的には12世紀末からルネサンスまでを指します(12世紀末-15世紀頃)。教会の建築様式の違いから分かるように、2つの時代には、モノに投影される人びとの信仰観が異なりました。

ロマネスク時代である12世紀まで、西洋の人びとの服には、貴族(聖職者も含む)・庶民の身分上の違いや、性差がほぼ見られませんでした1。人びとはみな、フランス語で「ブリオー」と呼ばれる、足首まで届く長いチュニックを着ていました。

ただし、戦士と農民だけは、身体を効率的に動かすために腰までのチュニックと、ラテン語で「ブラカ」と呼ばれるズボンを身につけていました(のちのブレー)。このズボンはケルト人ないしゲルマン人を起原としています。

ちなみに、一枚布を着ていた古代ローマ人たちは、ズボンを履く彼らのことを野蛮だと思っていました。しかし、①馬に乗るにはズボンが機能的だったのと、②ローマ帝国が衰退したあとの西洋大陸(西側のみ)ではゲルマン人が支配者となったため、中世期にはズボンが履かれるようになりました。

ローマ人のほうが文明が高かったため、基本的にゲルマン人の文化はローマ化されますが、服飾だけはゲルマン人の文化が色濃くのこっています。いくら「オシャレは我慢」といってドレープがたくさんある丈長の服を着てみても、機能的なズボンの波にはあらがえなかったと言えます。

それでは、次章からブリオーをまとっていた、ロマネスク時代の女性の服飾について、詳しく見ていきましょう。なお、当時の服飾に関する史料はあまり残っていないため、あくまで「こういう服装をした人がいた」レベル、つまり服飾の一例となります。そのため次に紹介するような服装の人しかいなかったわけではなく、地域差や身分差によってさまざまな違いがあったと推測されます。

次から紹介するのは、当時のフランスの史料(石像・絵画なども含む)から読み取れる服飾となります。よって、カタカナの用語はすべてフランス語読みの言葉です。

基本の3パーツ

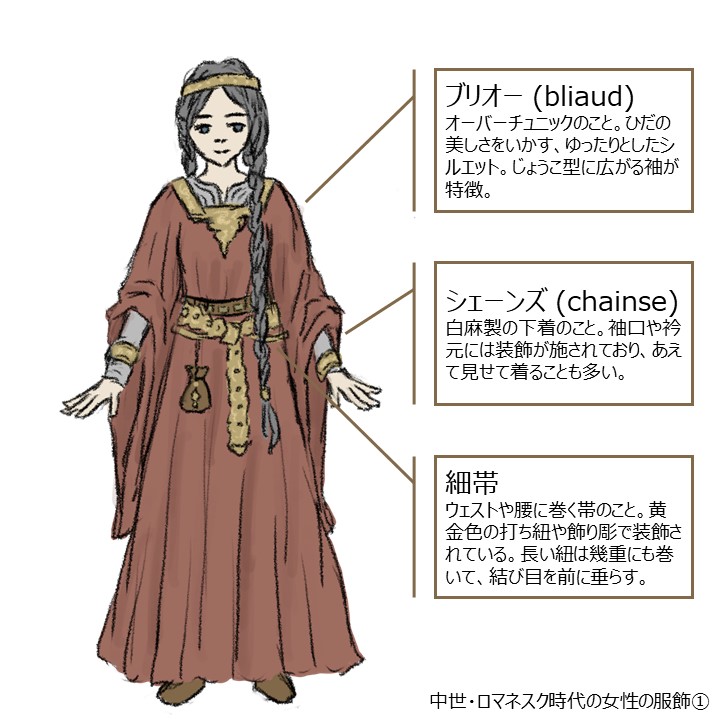

ロマネスク時代の女性の服パーツは、以下の3つに大きく分けられました。順番に紹介していきます。

- シェーンズ(下着)

- ブリオー(オーバーチュニック)

- マントル(外套)

シェーンズ(chainse)

まずシェーンズとは、白麻 製の下着のことです。袖口は細く、胴体はややぴったりしていて、スカートはゆとりがあり長い丈です。袖 と衿元 は、ブリオーから覗かせることも多いため、装飾がほどこされています。具体的には、袖は刺繍されたり、バンドで止められるなどしています。衿元は数列の飾り紐や、金銀糸で縫いとられるなどしています。前衿には、着脱用のあきがあり、ボタンとループで止められました(近代的なボタンホールを作る発想がまだなかったと推測)。

シェーンズの素材は、12世紀になると、毛織物、絹クレープ、上質な麻など、豊富になりました。

【シェーンズの余談】

金糸や銀糸は、豪華で美しいものを現す形容として、前近代の文学作品によく出てきます(私も創作物語の描写として好んで使っています。例えば『砂漠に消えたガラス玉』とか)。金銀糸は世界各地に存在が確認されており、例えば金そのものや金箔、あるいは金色に見える金属を、糸によりこんでつくられるそうです。しかし、西洋中世期の金銀糸の、詳しい製法は分かっていません。気になるので、よい文献を見つけた方はぜひ教えてください。

私は絵に描くとき、シェーンズの袖や衿元をブリオーから覗かせるのが大好き!! 色のアクセントにもなるし、かわいいよね!! 白に限らず、他の色を使ってもかわいいです。

ブリオー(bliaud)

次に、基本パーツの2つ目の、ブリオーについてです。

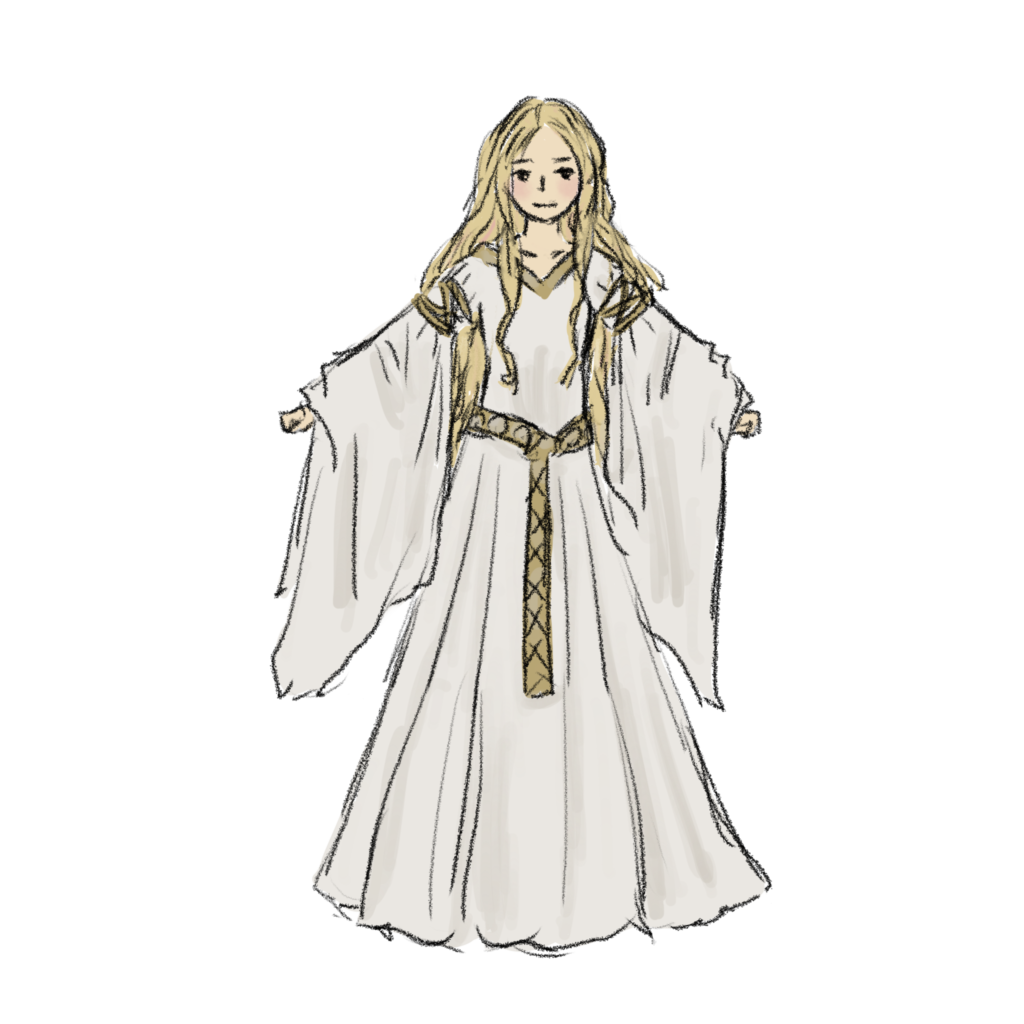

ブリオーとは、オーバーチュニックのことです。古代ローマ帝国時代に着られた服、ダルマティカの特徴が踏襲されていると思われ、ゆったりとした優美なシルエットを備えています。一般的に丈は長く、袖はじょうこ型で大きく広がっています。衿ぐりは金銀糸の飾り紐や、モールで美しく縁どられました。ブリオーの素材には絹などが使われました。

身体のラインをあまり出さない服である理由は、元来、キリスト教が肉体の露出を嫌うためです。後述するウィンプル(ヴェール)も、同じ理由で着用されました。

【ブリオーの余談】

ブリオーを描くとき、いつも「衿ぐりの形ってどんなパターンがあるの?」と思います。そこで、中世期の絵(写本に載っているのとか)やタペストリー(貴婦人と一角獣)を確認して、どんなパターンがあるか調べてみました。確認したなかには、ブリオーというよりは、ゴシック時代に流行るコットかな?という衣装も含まれるので参考程度に。

確認できたのは、上に描いているような台形、Uカーブ、浅いWのような形などです。とくに身分が低くなると、シンプルなUカーブが多い印象です。V字が流行ったのは、流行がコットに移行してからですが、技術的には11世紀でも縫製できそうなので、存在したかもしれません。「この形に限定!」と決められているわけではないので、当時の技術的にできぞうな形であれば、なんでもOKだと思います。

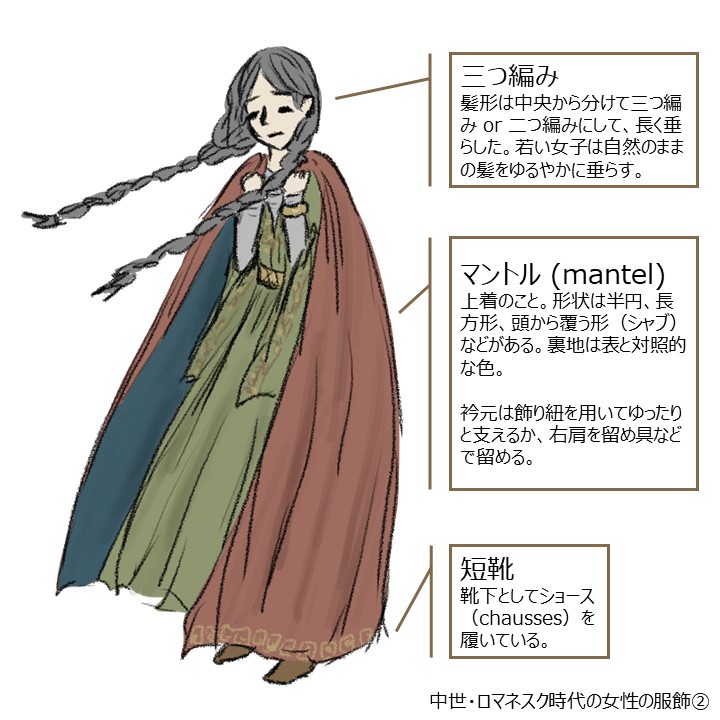

マントル(mantel)

最後に、基本パーツの3つ目の、マントルについてです。

マントルとは、「マント」という言葉を今でも使うことで分かる通り、外套のことです。「寒かったからとりあえずもう一枚、布を着こみました」みたいなノリの、単純で原始的な衣類です。マントルの形状には、半円、長方形、頭をおおう形(シャブと呼ばれる)などがあります。

裏地には、表と対照的な色が使われます。つまりマントルは、表地と裏地の、少なくとも2枚の布が重ねられた構造となっています。マントルの素材には、緞子 、ダマスクなどが使われました。縁飾りとして、絹の色糸や金糸なども使われました。

マントルを支える方法は、衿元に飾り紐を通すか、留め具を使う方法がありました。留め具を使う際には、主に右肩で留められたようです。

【マントルの余談】

私は2枚のウール地を重ねたコートを持っています(母が独身時代に着ていたものを譲りうけた)。今では服の裏地といえばポリエステル(風を通さない素材)ですが、昔は化学繊維がなかったため、温かくするには布を重ねるしかありませんでした。そのコートはウール(昔風にいうと毛織物)が2枚重なっているため、とても温かいです。しかし、難点として非常に重くて、長く着ていると肩がこって疲れてしまいます。そのためこの時代のマントルは、とっっっても重かったんだろうな、と想像します。ひだを作る分、布地もたくさん使っていますしね。

その他のパーツ

ロマネスク時代の女性の服は、主に上記の3パーツから成り立っていました。他に小物として必須なものに、ショース、靴、細帯があります。

ショース(chausses)とは、靴下のことです。上端を靴下留めで支えます。男性の場合には、ショースに加えて、ブレーと呼ばれる、麻製の下着的なズボンを履いていました。しかし女性は一般的にブレーは履かず、ショースのみを履いていました。なおショースはその後、タイツのような形に発展し、男性の場合にはそれを見せて着るようになりました。

靴には、深いものや浅いものなどさまざまな種類がありましたが、女性に好まれたのは浅いものでした(短靴)。十字軍遠征などで東方との接触が頻繁になると、先のとがったゴシック調の靴が現れ、12世紀にはそのような靴が多く見られます。貴族の靴の素材には、上等な革、絹、ビロード、金銀糸の織物などが用いられました。加えて、真珠、宝石、刺繍の装飾がほどこされました。好まれた色は赤で、黒や黄も少なくありませんでした。

細帯は、ブリオーを絞ってひだを作るために使われ、ウェストや腰に巻かれました。素材は絹、毛、麻、革などで、黄金色の打ち紐や飾り彫で装飾されていました。細帯は、ベルトと言い換えてもよいと思います。

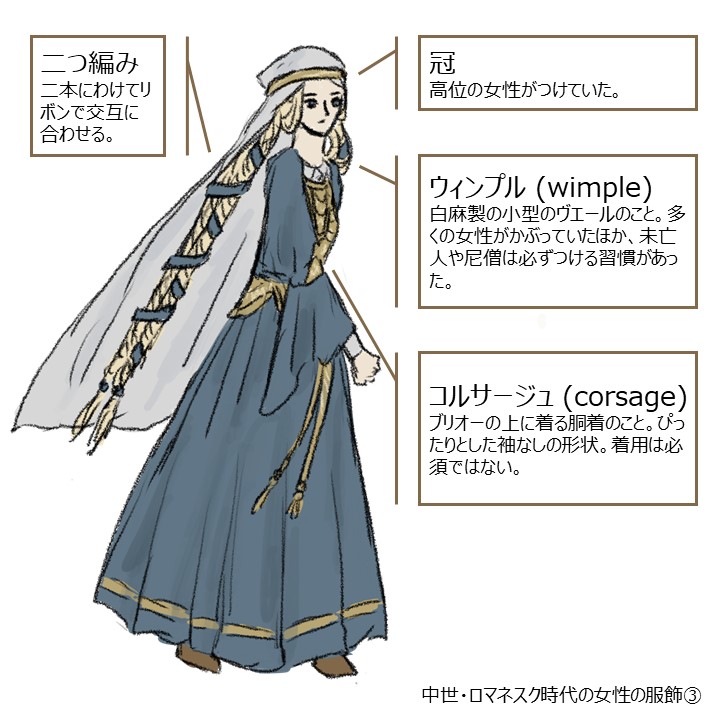

そのほか、必須ではないオプションとして、以下のようなものがありました。

- コルサージュ(corsage):ブリオーの上に着る胴着のこと。ぴったりとした袖なしの形状で、装飾が施されている。英語ではボディスと言う。背で紐閉じされた。どう考えても近代ドレスの下に着る、コルセットの原型。

- オーモニエール(aumônière):細帯から下げられる、絹や革でできた美しい小袋のこと。金銭や鍵を入れる。ときには食べ物も。実用性もかねて、中世期のあいだ男女ともに用いられた。

- 冠:高位の女性が用いていた。アーチやキャップがない冠、すなわちサークレットという認識で問題ない。

- ウィンプル:小型のヴェールのこと。白麻製。多くの女性がかぶっていたほか、未亡人や尼僧は必ずこれを用いる習慣があったもよう。

ロマネスク時代の既婚女性の髪形は、三つ編みや二つ編みでした。二つ編みの仕方は、実践したことがないのでよく分かりませんが、右に二本、左に二本ずつの髪に分けて、それぞれねじった束を、リボンで二本ずつ合わせるようです。一方で若い女子は自然の髪をゆるやかに垂らしていました。

【余談】

三つ編みの女の子を絵に描くのが好きなので、今回、中世期の髪形に三つ編みがあったと知ってとても嬉しい(もちろん、史料からは確認できていない、他の髪形もあったと思う)。『赤毛のアン』の印象が強かったため、三つ編みは近代になってからだと思っていた。これで心置きなく三つ編み女性 in 中世を描ける!!

庶民の服

上記で紹介してきたのは、主に高位女性が身につけていた服飾です。たっぷりとひだを持つブリオーは中流以上の人びとのものだったと考えてよいでしょう。ロマネスク期の庶民の女性は、下着の上に、丈の長い、粗いラシャ製のチュニックを着ていました。頭には高位女性と同じくウィンプルあるいはキャプションをかぶっていました。

当時の姿例

ここからは、後世の人が想像で描いた、中世期の女性の服飾を載せます。あくまで想像図なので、誤りもあると思いますが、創作の参考にはなると思います。

当時の絵を参考にしたい場合には、ネットで「medieval manuscript」(中世写本)と検索すると、さまざまな写本の挿絵を見ることができます。ただし、最近はAIによる写本風の絵が出てきているようなので、出典が実在する本であることを、きちんと確認したほうがよいです。

当時の絵を見ると、よく使われていた服の色なども知ることができます(青や赤が一般的)。色について語りはじめると深い話になるので、また別の機会にしますね。例えば青については、青が西洋で人気の色になるまでを参照ください。中世期の色の研究で有名なのは徳井淑子さんで、以下の本が簡潔にまとまっていてオススメです。

当時の絵について、有名どころとしては、タペストリーの『貴婦人と一角獣』や、『ベリー公のいとも豪華なる時祷書』があり、それらに描かれた女性も参考になると思います。ただし、作成された時期がどちらも15世紀になるため、ロマネスク時代の服飾というよりは、ゴシック時代の服飾だと思って見たほうがよいと思います。しかし、その時代の絵でも、袖口がたっぷりと取られた服が確認できるため、広がった袖はしばらく流行したのではないかと想像します。

『バイユーのタペストリー』は11世紀イングランドですが、ノルマン人の征服を描いたタペストリーなので、男性しか載っていないかも……。いずれもネットで調べれば見ることができます。

想像上の姿であれば、映画『ロード・オブ・ザ・リング』をはじめとした様々なファンタジー映画が参考になると思います。中世期が舞台の歴史映画(『ロビン・フッド』など)もいいですね。漫画であれば、イングランドのリチャード3世を主人公にした、菅野文『薔薇王の葬列』がオススメです。貴族女性の服飾について、ゴシック時代の服飾が参考にされていると思われます。エリザベス・ウッドヴィルが怖すぎて夢に出てきそうです(でもそれがよい)。

また、ファンタジーなのにすごく中世ぽいな(※)と感動したのは、LINE漫画で連載されている『結婚商売』です。ヒロインが垢ぬけていくことを表現するためか、話が進むにつれて、だんだんルネサンスぽい服飾になってしまいますが……(そのあたりから読んでいない)。

※なぜなら、ファンタジーに分類される多くの漫画は、「中世」がモデルといいながら、服飾がどうみても「近世」に分類されるからである。そのあたりの解説はファンタジーランドはなぜ中世なのかを参照。

おわりに

今回は、中世・ロマネスク時代の女性の服飾について紹介しました。

基本の3パーツが、シェーンズ(下着)、ブリオー(オーバーチュニック)、マントル(外套)であることを覚えれば、中世・ロマネスク時代風の服飾をまとった女性を描けるようになると思います。想像でいろいろアレンジを加えてもかわいいですよね。

今回はロマネスク時代の女性に焦点をあてたため、次回はゴシック時代の女性に焦点をあてたいと思います。女性編が好評であれば、男性編もまとめようと思うので、面白ければぜひ拡散をお願いします。ゴシック時代編は以下からどうぞ。

ちなみに、本記事を書くにあたり参考にした、丹野郁の『服飾の世界史』はすごく重い鈍器本で、計測したところ2kgありました。しかし図書館にあった本のうち、私の知りたいことがいちばん詳しく載っていた本でした。「世界史」なので、もちろん西洋中世期以外の地域・時代も載っています。絶版ですが、中古で買おうか悩む……。すごくよい本なので、みなさんもぜひ参考にしてください。

~おまけ~

映画『ロード・オブ・ザリング』で、初登場時のエオウィンがまとっている衣装は、どう見てもブリオー。黄金館のポーチにたたずんでいるとき、たっぷりとした袖が風になびいて美しい。

- 河原温、堀越宏一『図説 ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、116頁。 ↩︎