ファンタジー物語では、魔法が発生する契機として、言葉(呪文)や文字(魔法陣)が登場しがちです。じつは、言葉や文字を媒介とする魔法の歴史は古く、西洋の中世期にもそのような考えが存在しました。

今回は、西洋中世期における「言葉」と「文字」に宿る霊性について紹介します。

魔法の媒介としての言葉と文字

私はファンタジージャンルの小説が好きなので、ファンタジーに欠かせない(※)「超自然的な力」が物語でどのような設定になっているかよく考えています。その際に、言葉や文字が超自然的な現象を媒介していることが多いと感じます。

※ここで言うファンタジーの定義についてはおとぎ話とファンタジーの違いを参照。

言葉による魔法は、例えばJ.K.ローリング『ハリー・ポッター』やアーシュラ.K.ル=グヴィン『ゲド戦記』に記されています。具体的には、『ハリー・ポッター』の物語世界では呪文を唱えることにより魔法が発生し、『ゲド戦記』の物語世界では真の名前を呼ぶことでその物や人を支配します。

一方で文字による魔法は、例えばキプリング『プークが丘の妖精パック 』に記されています。具体的には、作中にはルーン文字が刻まれた魔法の剣が出てきます(※)。他にも、西洋魔術の伝統的な魔法円を魔法の媒介として用いる、漫画も含めた物語が多々あります。

※ルーン文字はゲルマン人がかつて使用していた文字

言葉と文字を媒介とする魔法は、どのような歴史を経て生まれたのでしょうか。次章から①言葉、②文字の2つに分けて紹介します。

前提として、西洋中世期は人びとが超自然的な力を信じていた時代です。キリスト教の神による霊性、あるいは土着の神々(キリスト教にとっての異教の神々)による霊性は、生活のさまざまな所に宿っていました。

霊性が宿る言葉 – 詩

まず、霊性が宿る言葉として詩を紹介します。詩を創り出す人、つまり詩人は中世期において、しばしば魔術師と見なされていました。その理由として、ラテン語の詩が「異教」の文学の産物であることが挙げられます。

ラテン語とはで紹介した通り、西ヨーロッパの共通言語は中世の長い時代を通じてラテン語でした。それは特に書くために便利な言語として採用されました。

一方で、ラテン語は「ラテン」語、つまりラテン人(ローマ帝国を構成した民族)が使用していた言語でした。よってラテン文学を学ぶことは(ギリシア神話の系譜上にあるローマ神話が信仰された)ローマ帝国の文学、つまり異教の文学を学ぶことと同義になりました。そのため、ラテン文学をキリスト教徒が学ぶには不適切ではないか、という議論が常にありました。

ラテン語の詩は、特に異教の神々に近い文学として認知されました。というのもインスピレーション(霊感)とは古代ギリシアの考え、特にソクラテスが提唱した考えとしては、神々からもたらされるものだからです。詩人の言葉は詩人が生み出した言葉というよりも、神々特にムーサの女神から吹き込まれた言葉であるとソクラテスは考えました [1]。

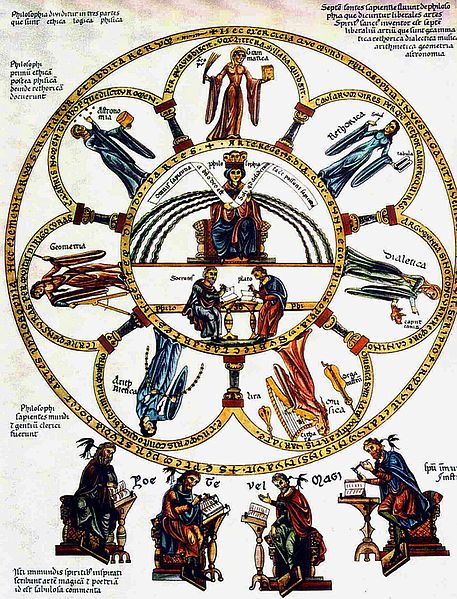

この考えが根底にあるため、詩人はしばしば異教の神々と交信する魔術師と見なされました。例として『十二世紀ルネサンス』の著者として知られるハスキンスは、上記の『喜びの庭』の挿絵を挙げています。この絵では4人の「詩人もしくは魔術師」が、それぞれ自分をそそのかす悪霊とともに、七自由学芸(※)の円の外に描かれています [2]。

※七自由学芸(セブン・リベラルアーツ)とは中世期の大学において基礎とされていた7つの学問のこと。文法、修辞学、論理学が三学としてまとめられ、残りの四つ、算術、幾何学、天文学、音楽が四科としてまとめられていた。詳細はC.H.ハスキンズ『大学の起源』を参照。

ラテン語詩人の代表としては、『アエネイス』や『農耕詩』などを著した、古代ローマ帝国時代に活躍したウェルギリウスが挙げられます。彼については、魔術師であるという言い伝えが12世紀からあります。その考えが生まれた背景として、先述した通りラテン語の詩が異教的であるという考えが挙げられます。

ウェルギリウスの魔術については、『皇帝の閑暇』という本に紹介があります。

それは、イングランド生まれのティルベリのゲルウァシウスが、ドイツ皇帝オットー4世のために1214-1215年の間に献呈した本で、内容としては、ゲルウァシウスが各地を放浪して集めた驚異の説話集となっています。皇帝の余暇を楽しませるために作成されました。

その驚異譚の第13章には「ヴェルギリウスの庭と青銅の喇叭」という話が収録されています。その庭はウェルギリウスがナポリ市の近郊に作った庭で、そこに口に喇叭(ラッパ)をくわえた男の青銅像がありました。その喇叭には風を出す魔法がかけられています [3]。その喇叭は風を出すことで、近くの火山による煙害から近隣の作物を守る役割を担っていました。

こうした驚異譚からも、当時ウェルギリウスが魔術師と見なされていた史実が読み取れます。

なお、「詩人になるか、さもなくば何者にもなりたくない」と言って、通っていた神学校から脱走したことで有名なヘルマン・ヘッセ(1877-1962年)は、幼い頃は詩人ではなく魔術師になりたかったそうです(※)。その夢はだんだんと「ことばの魔術師」、つまり詩人になることに変化していきました。

※ヘッセの『郷愁』の訳者(高橋健二)あとがきによると、『魔術師の幼年時代』という随筆に記載があるとのこと。

霊性が宿る文字 – 美しい書体

次に、霊性が宿る文字として美しい書体を紹介します。中世期の書き言葉としてラテン語が確固たる地位を確立していたことは、今までの記事を読んでいただければお分かりかと思いますが、使用されていた書体は8世紀まで地域によってさまざまでした。そこで、書体の相違による読み誤りを防ぐ、つまり神の言葉を正しくテキストから伝える目的で発明されたのが、カロリング小文字です。

フランク王国のカール大帝(742-814年)による古代文化復興活動を、14-16世紀に来るルネサンスの前段階の改革として、カロリング=ルネサンスと呼びます。この活動はのちのイタリア芸術家・思想家が主導したルネサンスとは異なり、カール大帝つまり君主が主導した宮廷のルネサンスです。

このときの重大な事業の一つとして、カロリング小文字の発明があります。カロリング小文字は現代のアルファベットの小文字の原型となった書体です。その書体は15世紀に印刷用の書体として採用され、多くの人の目に触れるようになりました [4]。カロリング小文字の特徴としては、均等性、優雅さ、単語間に空白を置くことによる読みやすさ、上部や株の突出がないことによるスペースの節約などが挙げられます [5]。

しかしカロリング小文字のような読みやすく合理的な書体が発明されたあとも、読みにくい書体があえて使用された文書がありました。それは一部の公文書です。

公文書にとって読みやすさは重要ではないのだ。抽象的な事象を目に見える形で表現することに重きを置くような文化社会では、公文書はその中に記された権利、法律、条令等の正当性を示すために公に展示される。その際に大事なのは、文面ではなく見た目のインパクトで、文字が珍しく、秘密めいて、オーラを漂わせているほどそれは大きくなった。そこで使われたのが古風な、忘れかけられた書体である。誰も読むことはできなかったが、その美しさは印象的で、魔術的な力を持っているかのようだった。ローマ教皇庁は書記にこの古書体を意図的に学ばせ、十六世紀になっても公文書に使用していた。

クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ『写本の文化誌:ヨーロッパ中世の文学とメディア』一條麻美子訳、白水社、2017年、37-38頁。

あえて読みにくい書体で書かれた公文書において、意味をもっていたのは文書の内容ではなく、文書そのもの、文字自身でした。アルファベットは表音文字であるため、本来なら文字自身に意味は込められていません。しかし書体を変えれば、まるで文字自身が意味をもつ、霊的な何かに変異すると人びとに捉えられていました。ちなみに読みにくいが美しい書体は、現代ではカリグラフィー(西洋版の書道のようなもの)として受け継がれています。

おわりに

今回は西洋中世期における言葉と文字に宿る霊性について紹介しました。

霊性が宿る言葉としては、詩を紹介しました。中世期の共通言語であったラテン語は、もともとローマ帝国人の言語です。よってラテン語を使用した詩とは、ギリシア神話やローマ神話による「異教」の霊性をもつものでした。その根底にある考えとして、詩人の言葉は神々に吹き込まれて語られるものであるという、ソクラテスの考えを紹介しました。また魔術師と見なされた詩人の例として、ウェルギリウスを挙げました。

霊性が宿る文字としては、美しい書体を紹介しました。フランク王国のカール大帝が主導したカロリング・ルネサンスによって、カロリング小文字という、読みやすく書きやすい書体が発明されました。しかしそのような書体が発明されたあとも、一部の文書では古く読みづらい書体が使用されました。その目的は、文字自身に霊性を持たせることでした。

言葉と文字に超自然的な何かが宿ることは、現代における多くのファンタジー物語に受け継がれています。その歴史的な背景は本記事で少し明らかになりましたが、なぜ魔法の発動は言葉や文字が媒介になることが多いのか、という根本的な問題が気になります。また、言葉や文字以外に媒介になるものを探すのも面白そうです。

以上、西洋中世期における言葉と文字に宿る霊性でした。

参考文献

[1] 松本卓也『創造と狂気の歴史 プラトンからドゥルーズまで』講談社、2020年、46頁。

[2] C.H.ハスキンス『十二世紀ルネサンス』別宮貞徳、朝倉文市訳、みすず書房、2007年、75頁。

[3] ティルベリのゲルウァシウス『西洋中世奇譚集成 皇帝の閑暇』池上俊一訳、講談社学術文庫、2008年、45-46頁。

[4] 大黒俊二『声と文字 (ヨーロッパの中世 第6巻)』岩波書店、2010年、57頁。

[5]クラウディア・ブリンカー・フォン・デア・ハイデ『写本の文化誌:ヨーロッパ中世の文学とメディア』一條麻美子訳、白水社、2017年、38-39頁。

.png)