近年は自作本を気軽に販売できるようになったため、「自分で本をつくってみたい!」と思う方が増えてきたと思います。そのように意気込んだ方の前に立ちはだかる障壁が、「入稿データをつくるための、専用ツールの利用料が高すぎる」問題です。

具体的には、デザインや出版関係のプロが使用しているようなツールは、年間3万円以上の利用料がかかります。しかし趣味でつくる本に、そこまでのお金はかけられませんよね。そこで今回は、無料ツールのCanvaを駆使して、入稿データをつくる方法を紹介します!

結婚式で配る、プロフィールブックや席次表も、この方法で作れるよ!

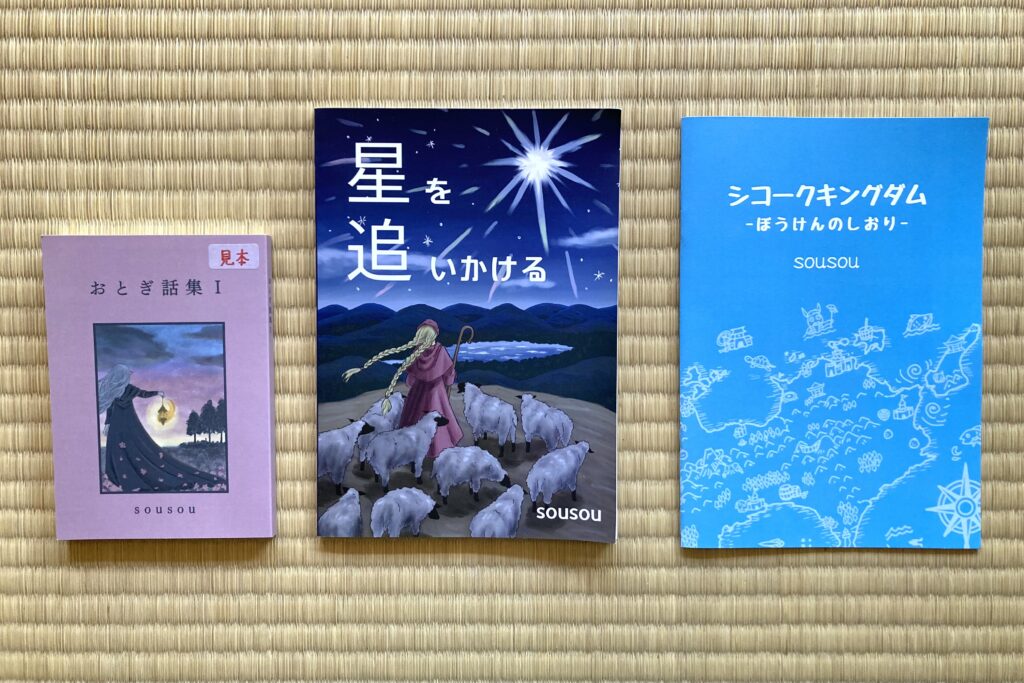

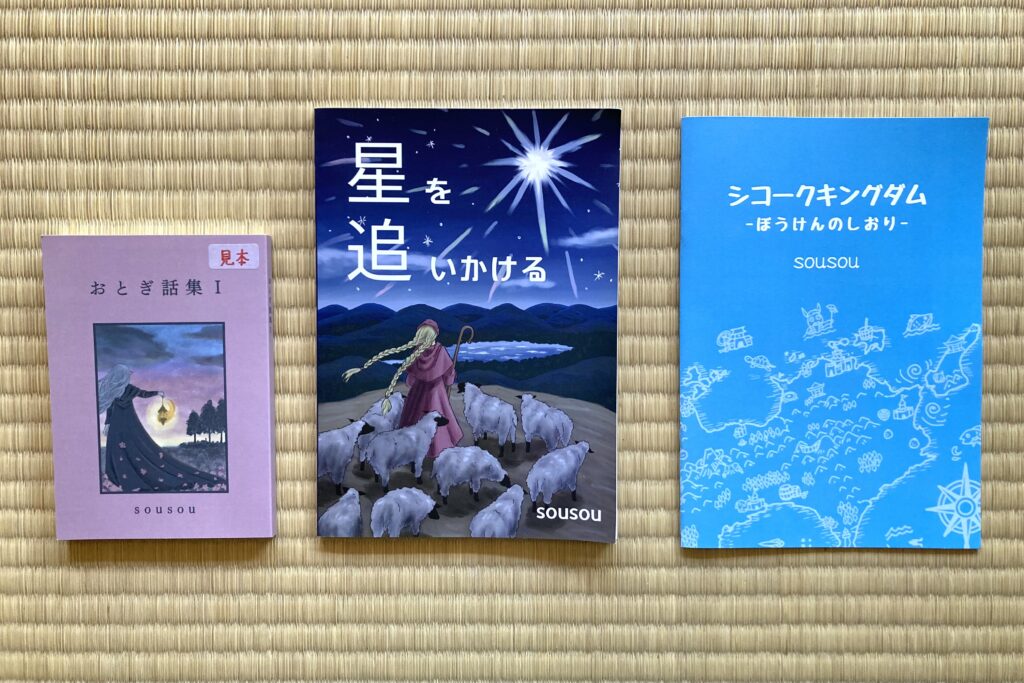

自作本の作成歴

はじめに私自身がこれまで、どのような本を制作してきたかを紹介します。はじめて本を制作したのが2024年で、それ以降、累計3種類の本を制作してきました。本の種類、データ作成に使用したツール、印刷を依頼した会社を、制作が古い順にまとめた表が以下となります。

| 本の種類 | 使用したツール | 印刷会社 |

|---|---|---|

| 小説 A6・無線綴じ / 本文モノクロ、表紙カラー | 本文:Word 表紙:Canva | ちょいのま印刷 |

| イラスト集 A5・無線綴じ / フルカラー | しまうま出版が提供しているツール(無料) | しまうま出版 |

| カラー冊子 A5・中綴じ / フルカラー | Canva | プリントパック |

私の場合、はじめて制作した本が小説でした。以前から文章を書く際には、大学のレポート課題のために買い切りで購入した、Wordを使用していました。すでにMicrosoftのサポート外になっている、古いバージョンのWordですが、自分のPC環境で使う分には問題ないので、Wordを使用して入稿データをつくりました(下図)。

Wordは仕事でも長年使っているツールで、操作には慣れていたため、新たに入稿に独特な設定を5つくらい調べるだけで、データを作ることができました。本の表紙については、初版はWordで製作しましたが、WordファイルからPDF化したときに、画像の解像度が著しく落ちることに気づいて、2版からはCanvaで製作しています。

次に製作したのは、イラスト集です。デジタルイラストを日常的に描く人のうち、8割くらいは、CLIP STUDIO PAINT(通称:クリスタ)というツールを使用しています。クリスタには入稿データを作成する機能も備わっているため、イラスト集を制作する際、クリスタを使用する方は多いと思います。

しかし私はProcreate(プロクリエイト)というツールを使用してデジタルイラストを描いているため、データ作成のためだけにクリスタに利用料を払うのもな…と思いました。そこで、顧客に無料の入稿データ作成ツールを用意してくれている印刷会社を探して、イラスト集をつくりました。このときの製作過程については、以下の記事を参照ください。

クリスタの操作に慣れている人は、クリスタで入稿データをつくるのがよいと思うよ。なぜなら、クリスタの年間使用料は8300円で、3万円を超えるツールに比べたらはるかにお買い得なんだ。ただし、入稿データの作成機能はオマケみたいな位置づけだから、不便な点がいろいろあるよ。

じつはsousouもひと月だけサブスクに加入して、操作を練習してみたけど、慣れていないから難しくて、いまの習熟段階では無理だな、と諦めちゃった。

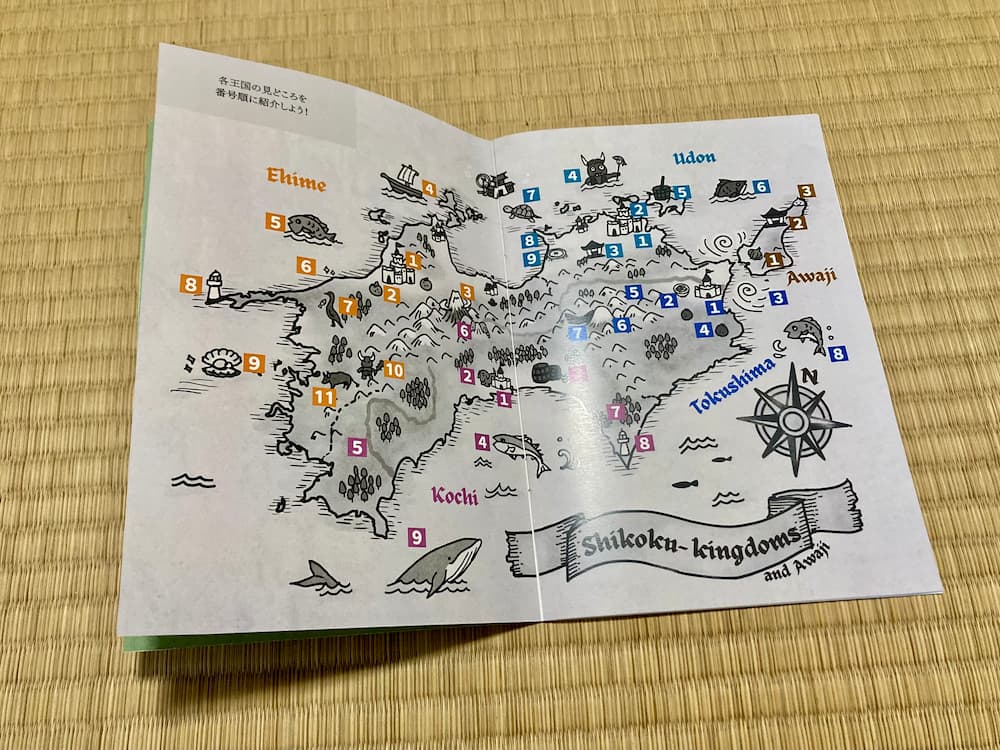

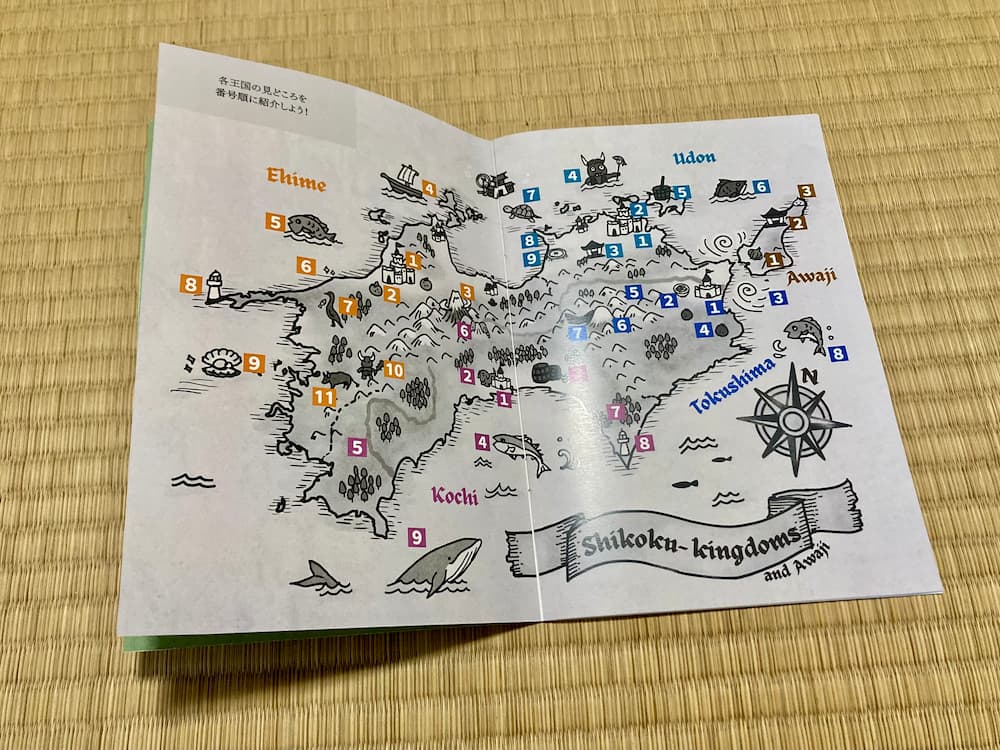

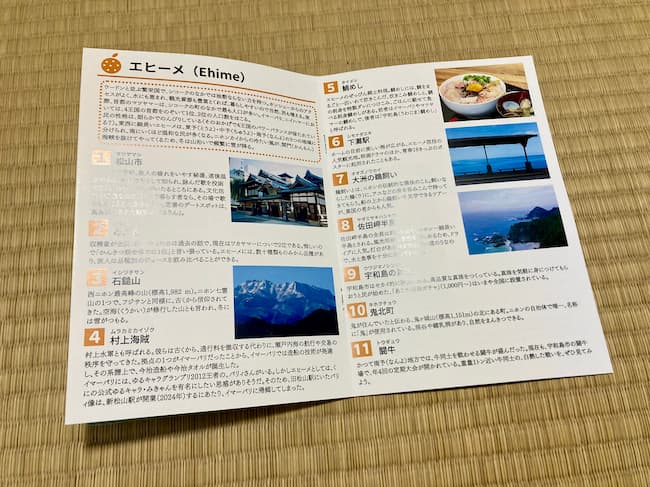

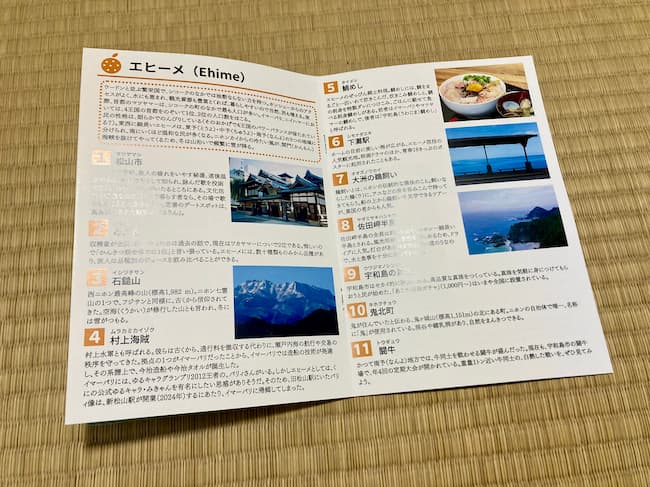

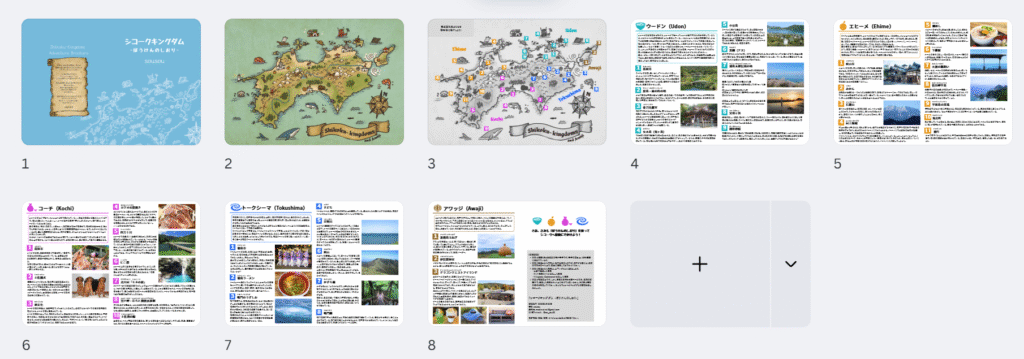

そして、3番目に製作した本が、カラー冊子です。この本はある種の旅行ガイドブックで、本文にはイラストやカラー写真を何十枚も載せています。この冊子をどう形にするか考えたとき、画像の解像度が落ちることを無視すれば、Wordで制作できないこともありませんでした。しかし旅行ガイドブックは「ここに行ってみたい!」と思うような、写真映えが重要なので、画質の粗い写真で妥協するのは嫌でした。

かといって、イラスト集を制作したときのように、印刷会社が提供するツールも使いたくありませんでした。なぜならそのようなツールは、無料で提供されるだけあって、ツール内でできることが、非常に限られているからです(詳しくは先に紹介した記事を参照してください)。少なくとも、しまうま出版のツールでは、上図のように、文章と画像を横並びさせたページを作れません。

結果的に、この本はCanvaのみを使用して制作することにしました。情報が足りず、試行錯誤しながらでしたが、無事に印刷まで漕ぎつけました。そしてこの制作過程が、はじめて自作本をつくる方の参考になると考え、今回の記事を書くに至りました。

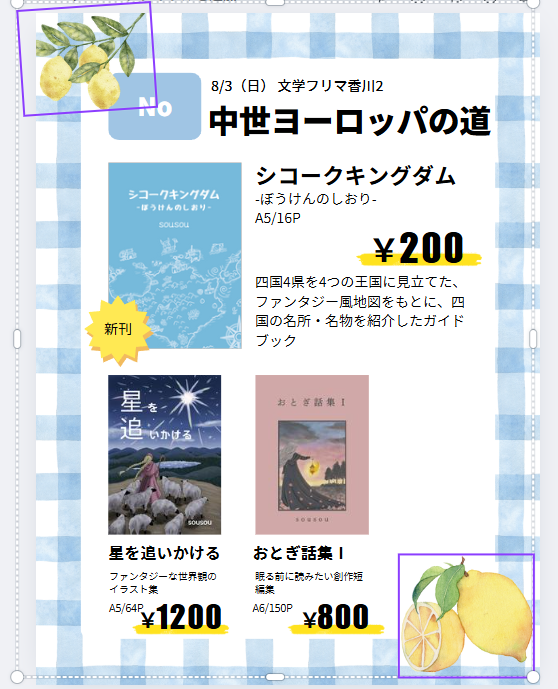

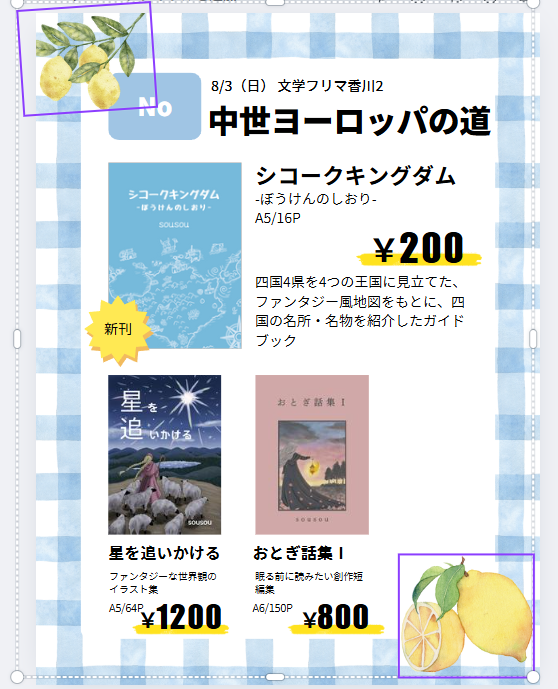

ちなみに、上記のカラー冊子を制作したあと、同じやり方で他に3種類の本を制作しました。そのため、なるべく失敗しない正攻法の知見も溜まっており、それらも含めて紹介したいと思います。

ちょっと前に、コンビニでカラー印刷して、4ページの見開き冊子を制作したら、1冊あたり200円の印刷費になってびっくりしたよ! 最近はコンビニのカラー印刷が、1面あたり50円に値上がりしたんだね。前は30円だったのに…。

そう考えると、ある程度の部数が必要な場合には、プリントパックに注文したほうがはるかに安く済むんだ。だから上記の方法で、個人的にも何度も本を制作しているよ。

注意点

これからCanvaを使用して入稿データを作成する方法を紹介します。とはいえ、なかなかな荒業なので、事前に以下5点の注意点を読んで、自分の製作スタンスにあっているか確認していただければと思います。

1. スライド系ツールに習熟していないと制作が難しい

Canvaの操作感は、プレゼンテーション資料を作成する際に使う、スライド系ツール(Power Point、Google スライドなど)と似ています。そのため、日常的にこれらのツールを使う方なら、難なくCanvaの操作法を身につけることができます。本記事での説明も、読者の方がスライド系ツールに習熟しているという前提で進めていきます。

逆に、スライド系ツールに慣れていない人にとっては、操作が難しいと思います。そのため、本をつくる前に最低1カ月間、できれば3カ月間ほど、Canvaの基本的な操作を練習することをおすすめします。もしすぐに本をつくらなければならないとのことだったら、Canvaでの制作は諦めて、自分の慣れた方法で製作するのがよいと思います。

コピー本のほか、データの編集ツールや、テンプレートを用意してくれている印刷会社を使うのもありだよ!

2. 紹介するのは中綴じ本の作り方

今回紹介するのは、中綴じ本の作り方です。中綴じ本とは、二つ折りにした用紙の中心を、ホッチキスで留めて綴じた本のことです。中綴じ本は、ホッチキスで留める関係上、少ないページ数でなければ制作できません。また耐久性が、無線綴じ本より低いです。その代わり、①データ作成が楽、②製本費用が安価、などのメリットがあります。

無線綴じ本とは、重ねた用紙の背を糊づけして綴じた本のことです。本屋で販売されている商業本は、ほぼすべてこの綴じ方です。無線綴じ本はのりしろを考慮しなければならない関係上、データ作成がより複雑になります。よって簡易デザインツールである、Canvaでの制作はおすすめしません。

理論上は、Canvaで無線綴じ本のデータをつくることは、不可能ではないはずだよ。だけど、とても面倒なのと、複雑になる分、不具合が起きる可能性が高くなり、印刷会社が入稿を拒否するリスクが高まるから、やめておいたほうが無難だよ!

3. イメージ通りの色味にするのは不可能

Canvaでは、印刷時の色味でデータを作成できません。よって、画面上で確認した色味と、できあがった印刷物の色味は、色によって程度の差はありますが、必ず異なります。

具体的に説明すると、色の三原色には光の三原色(RGB)と色料の3原色(CMY)があり、両者はまったく別のカラースケールです。デジタルの発色は前者、印刷物の発色は後者で構成されています。

プロが使用しているツールでは、最初からCMYカラーでデザインすることができますが、CanvaではRGBカラーでしかデザインできません。よって、画面上で確認した色味と、できあがった印刷物の色味は、必ず異なるのです。

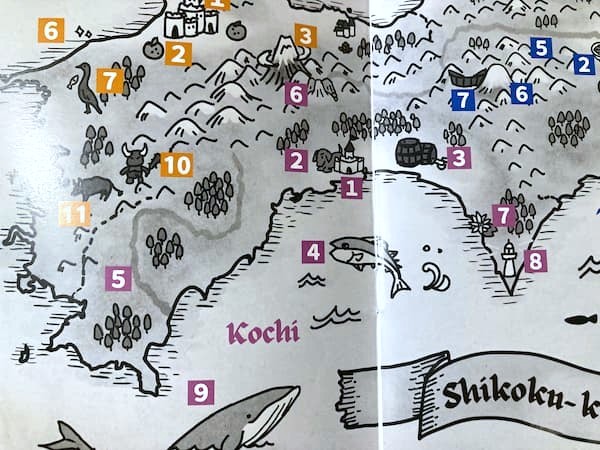

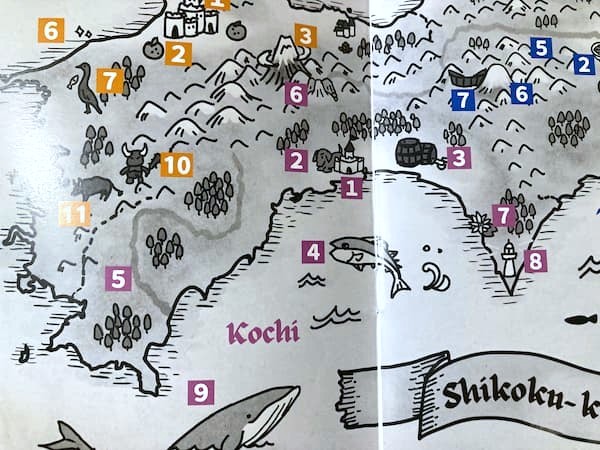

例として、私が制作した冊子において、色味のちがいが顕著だった箇所をお見せします。上図を見てわかる通り、データ上では鮮やかなピンク色だったものが、出来上がった印刷物では暗い紫になっています。一般的に、CMYカラーはRGBカラーより暗い発色になることで知られています。

したがって、色味に強いこだわりがある人には、Canvaでのデータ作成は向いていません。「どんな色味になるか分からないけれど、最低限、文章が読めるように印刷されていればいいや」くらいのスタンスでいれる人なら大丈夫です。

4. Canvaで製作したデータを入稿できる印刷所は限られる

いまや個人の顧客が利用できる印刷会社は、全国において100社を超えていると言われます。印刷会社によって、利用可能な用紙や、加工オプションなどが異なるため、つくりたい本にマッチする印刷所を選ぶことは重要です。

しかし、Canvaで入稿データを制作する場合、利用できる印刷所は非常に限られています。なぜなら、普通の印刷会社は、Canvaで製作されたデータを嫌がるからです。なぜ嫌がるかというと、Canvaは印刷に特化したツールではないため、印刷会社が求めるデータ水準に達しないことが多いからです。

私がこれまで使用したことのある印刷会社のなかでは、プリントパックのみが、推奨してはいないものの、自己責任で利用可能となっています。Canvaデータの入稿方法がまとめられたページもあるので、きちんと読めば、大きな失敗をせずに入稿可能です。そのため今回も、プリントパックに入稿する想定で説明していきます。

ただし、プリントパックはコスト削減と大量印刷に特化した会社なので、作者の細かい要望に応える印刷オプションはありません。「コンビニで印刷するよりは、クオリティの高い本になったな!」くらいのシンプルな本ができあがります。Canvaで入稿データをつくる場合には、つくりたい本から印刷会社を選ぶのではなく、印刷会社からつくれる本を考えていく必要があります。

5. 紹介するのはWindowsでのデータ変換方法

本記事でのデータづくりは、プリントパックに入稿することを想定しています。プリントパックにCanvaデータを入稿する際には、同社の基準を満たすデータファイルに変換する必要があります。ところが、変換の際、OSにWindowsを使用しているか、Macなどを使用しているかで、変換方法が異なります。

私が今回紹介するのは、Windowsでのデータ変換方法です。とはいえ、それぞれの変換方法はプリントパックがまとめてくれているので、そのページを読めば、他OSのユーザーでもできると思います。プリントパックがまとめている、スマホ/タブレット/Macユーザー向けのページはこちらです。

Canvaでの入稿データ制作手順

それではここから、Canvaを使った入稿データの作成手順を紹介しましす。どのようなデザインの本をつくるにしても、共通する流れを以下で、

全部で12ステップです。最も難儀なのがステップ9~10だと思うので、前もって自分にできそうか確認してみてください。

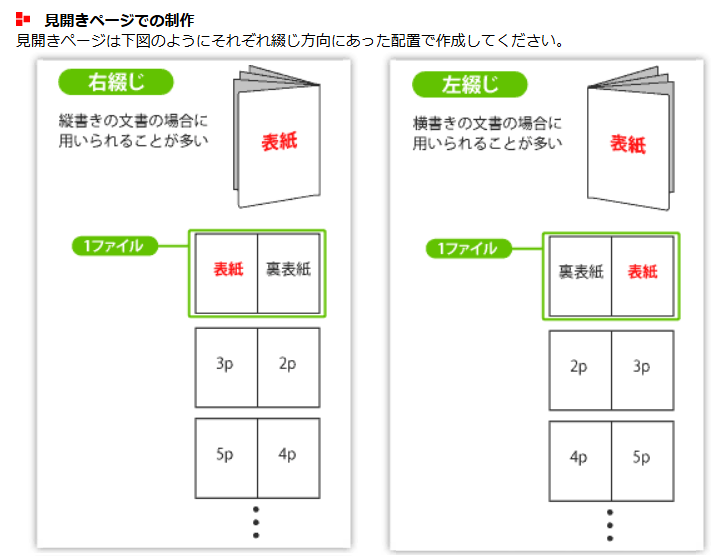

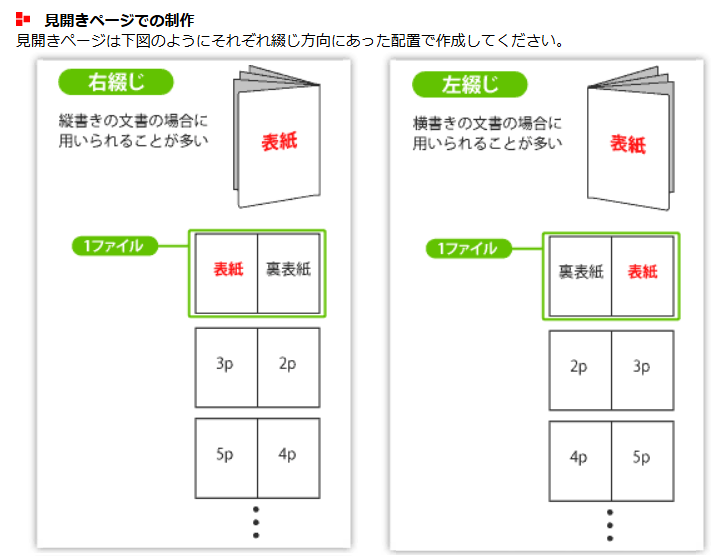

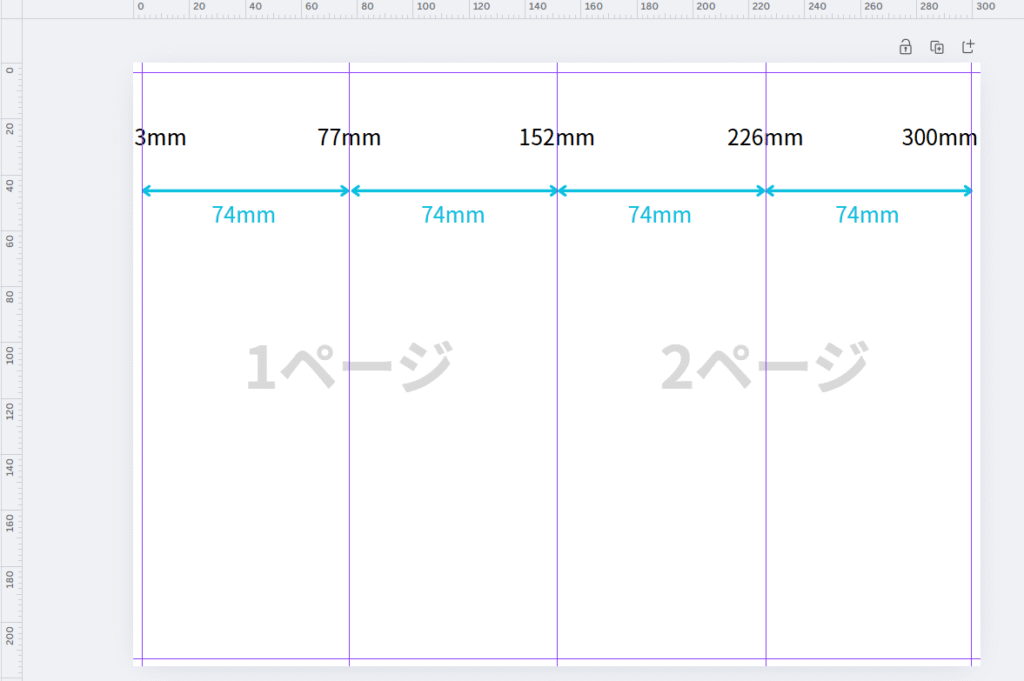

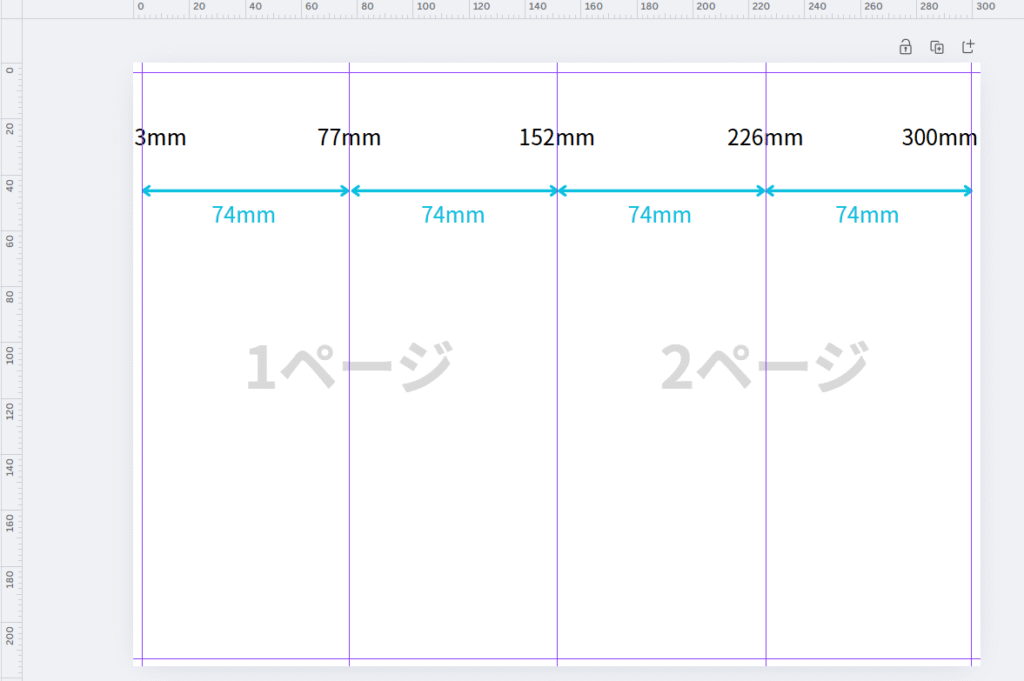

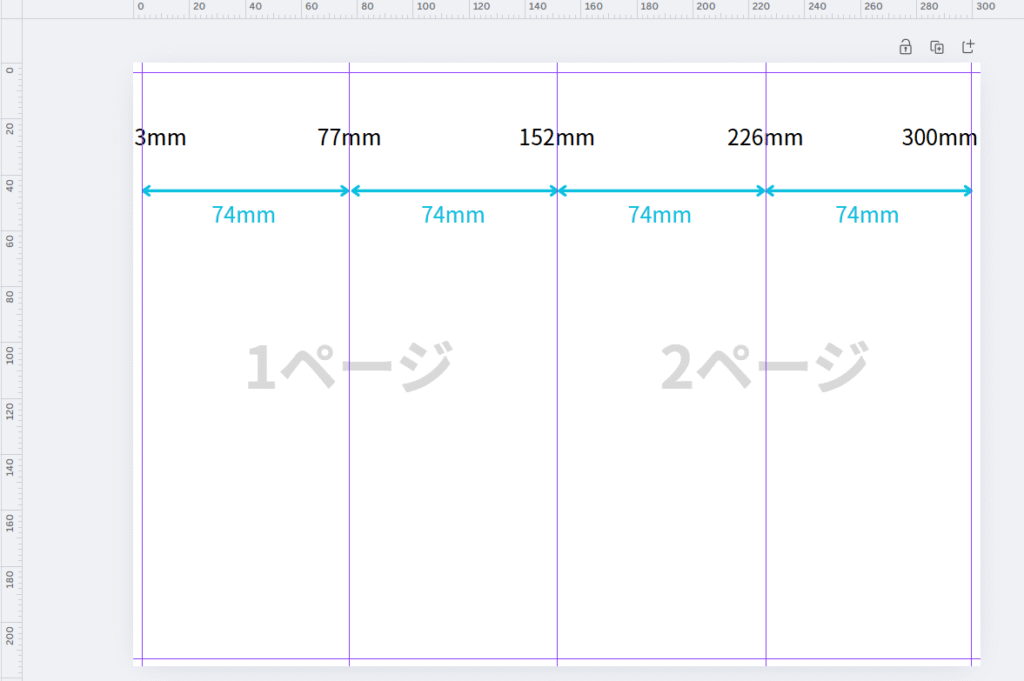

なお今回は、見開きページごとにデータを作成していきます。下図は、プリントパックがこちらのページに載せている、見開きページの作成方法です。今回は左綴じの本を想定しているため、右図の通りにデータを作成していきます。

用紙サイズとは、A5、B5などのことです。

見開き1ページでデータをつくるためです。例えば、A5の本をつくる場合、倍のサイズは横向きにしたA4になります。

入稿データには、「ぬりたし」と呼ばれる、紙を裁断する際の余白が必要です。ほとんどの印刷会社では、ぬりたしを上下左右に3mmずつ設けることを指示しています。今回使用する、プリントパックにおいても、ぬりたしの指示は3mmです。

よって、前ステップで調べたサイズに対し、上下左右に3mm加算したサイズが、入稿に適切なサイズとなります。例えば見開きデータをA4(297mm × 210mm)サイズにする場合、入稿に適切なサイズは、縦横に6mm加算して、303mm × 216mm となります。

ぬりたしを含めたサイズのテンプレートは、Canvaには用意されていません。よって、前のステップで算出したサイズを、カスタムサイズ機能からつくります。このとき、デフォルトの単位はpx(ピクセル)になっているため、mmに変更するのを忘れないでください。

また、Canvaの無料版では、一度設定したサイズを、後から変更することができないため、作成する前に、サイズが正しいか念入りに確認してください。

作成したデザインに、上下左右のぬりたし領域が分かるよう、ガイドを引きます。定規とガイドは、デフォルトでは非表示になっています。そのため、[ファイル]→[設定]→[定規とガイドを表示]で表示しましょう。

ガイドは、定規の領域をクリックしながら、デザイン領域にスライドさせると出現します。はしから3mmの箇所に、上下左右すべてにガイドを引きましょう。ぬりたし領域は、裁断される可能性があるため、デザインは基本的に、この領域より内側で完結させます。

逆に、紙面のはしまで画像や塗りデザインをする場合には、デザインをぬりたし領域まで伸ばします。そのようにすれば、裁断時に、はしに白の余白ができません。

なお、一度ガイドを引くと、ファイル内の他のページにも反映されます。

ガイドを使用して、ページの折り目にあたる中心線と、左右それぞれのページの中心線を引きます。折り目線を引く理由は、この線の近くにデザインがかからないようにするためです。ページの中心線を引く理由は、デザイン要素を中央揃えするときに、どこが紙面の中心か分かるようにするためです。

なおこのデザインでは、1ページあたりのデザイン可能領域の幅が148.5mmで、半分にすると74.25mmになります。しかしながら、Canvaでは小数点以下の単位でガイドを引けないので、アバウトに74mmずつ引いています。1mmくらいズレても、普段からデザインや出版の仕事をしている人以外は気にしないので、大丈夫です。こだわりがある人はプロ用のツールを使いましょう。

ここまでのステップが下準備となります。

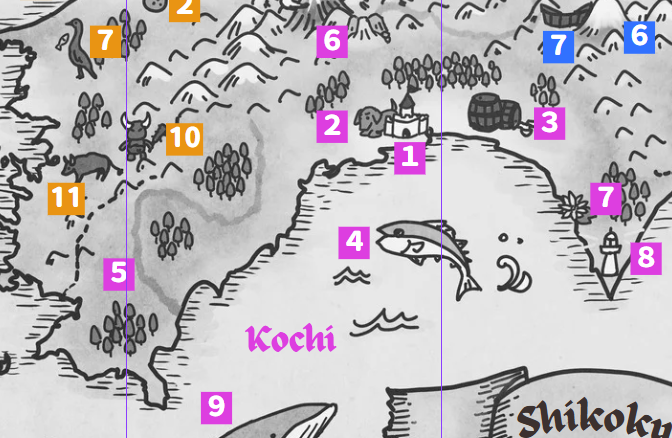

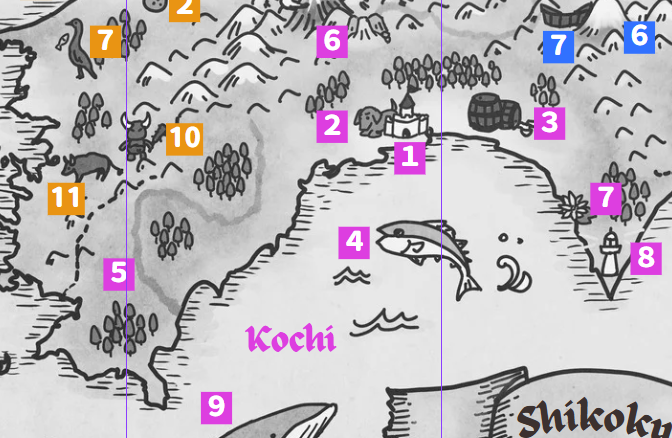

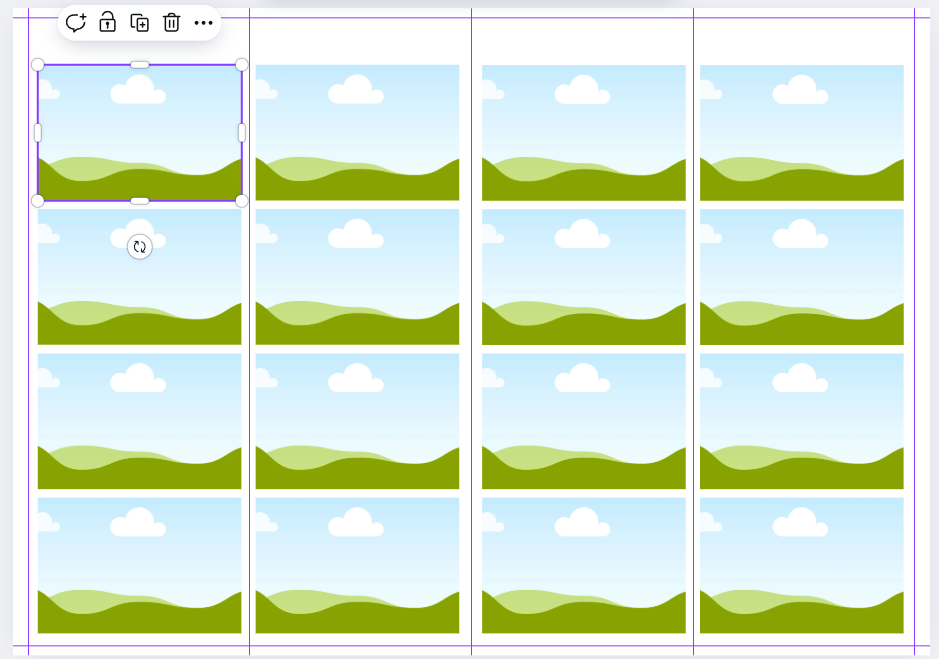

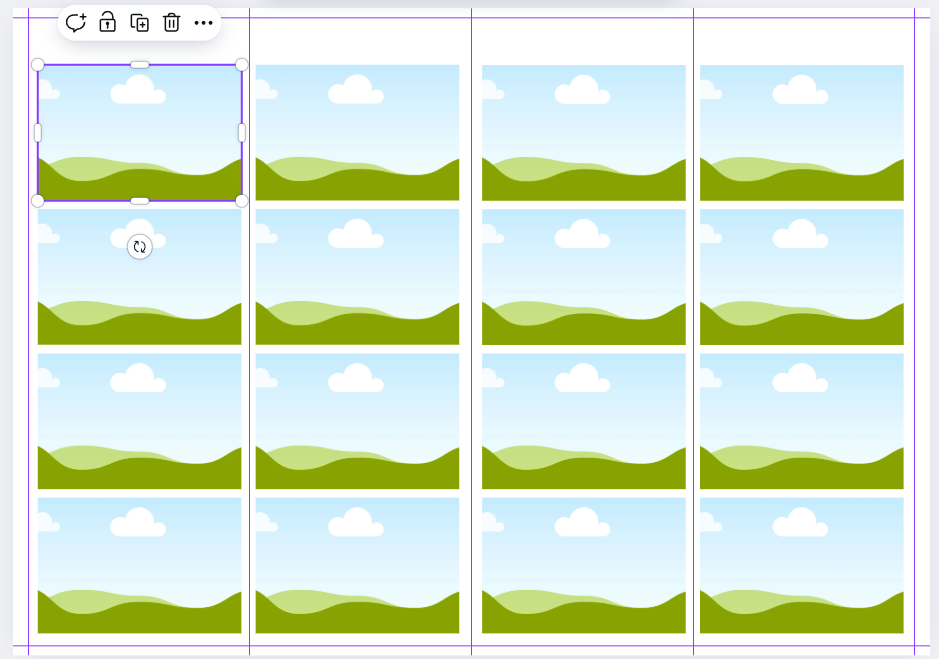

前ステップで引いたガイドを意識しながら、表紙や本文を作成していきます。中綴じ本は、用紙を半分に折ってるくる本の構造上、必ず4の倍数のページ数にする必要があります。そのため、ページ数をいくつで収めるかも意識しつつ、本文の構成を考えます。(上図は16ページの冊子例です)

すでに説明した通り、中綴じ本は少ないページ数向きの本です。用紙厚みやサイズによって、最大ページ数が決まっているので、事前にプリントパックの注文画面で調べておきましょう。

デザインの完成後、PDF形式で全ページをダウンロードします。入稿時に不具合が生じるとき以外は、「PDFのフラット化」にチェックを入れません。理由はプリントパックのこちらのページに詳しく記載されています。

遅くともこの時点では、本のページ数が確定しているはずなので、ページ数を指定した印刷注文ができます。よって、プリントパックにて中綴じ本の印刷注文をしておきます。入稿は、注文から1カ月以内にすれば問題ありません。1カ月を過ぎると、注文が自動でキャンセルされます。

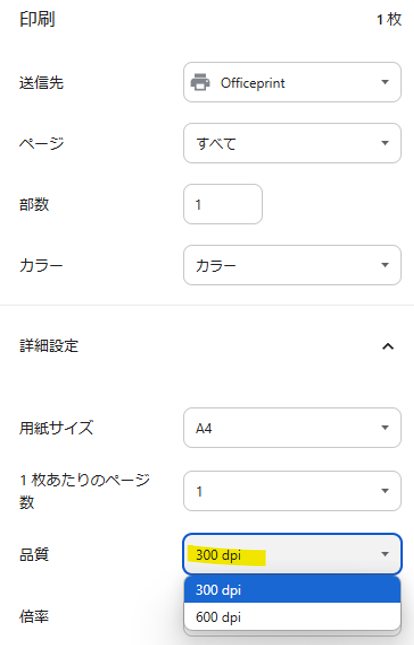

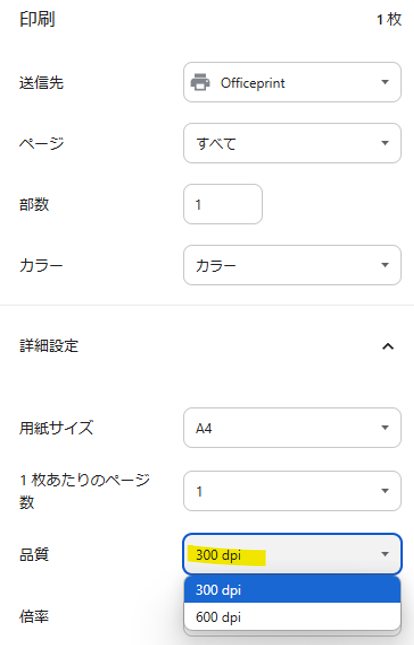

制作アプリケーションは、WindowsのOSを使用している方は、「OfficePrint」を選択します。

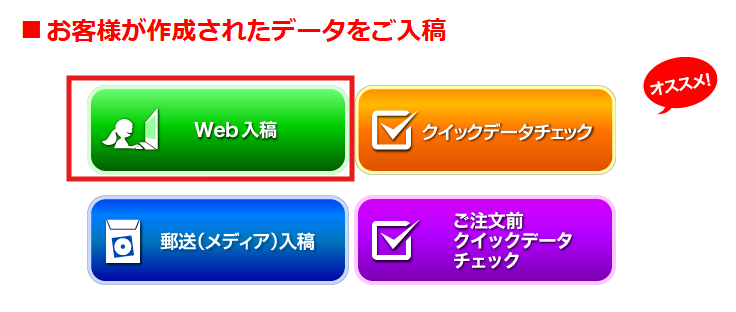

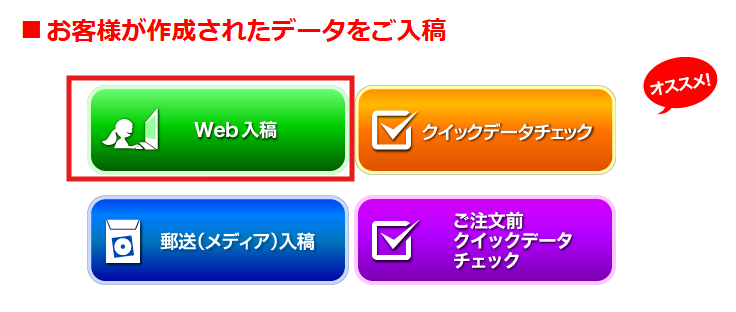

注文する際、入稿方法は「Web入稿」の選択をおすすめします。Web入稿は、顧客が入稿したデータを、プリントパックのスタッフの方が確認してくれる方法です。

プリントパックとしては、人件費を削減できるので、顧客自身がデータをチェックする、「クイックデータチェック」を推奨しています。しかし「クイックデータチェック」はシステムが自動で処理を行っているため、確認基準がきびしく、エラーにより入稿できないことが多いです。

具体的には「埋め込まれていないフォントがあります」というエラーがでて、入稿できないケースがたびたびありました。その際に入稿方法を「Web入稿」に変えて入稿すると、修正の指摘連絡もなく印刷工程に進みました。よって「Web入稿」の選択をおすすめします。

ちなみに、エラーに従いフォントを確認しましたが、埋め込まれているはずなので、Canvaデータで生じてしまう不具合かなと思います。クイックデータチェックは、「疑わしき者は全てはじく」スタイルなのだと思います。

じつは、Canvaで出力したPDFファイルを、そのまま入稿することはできません。プリントパックの基準を満たす印刷用データに、ファイルを変換する必要があるのです。

使用しているOSがWindowsの場合、OfficePrintというアプリを使用して、データを変換します。アプリはプリントパックのページから無料でダウンロードできます。手順の詳細はこちらページに記載されています。

この際、注意点があります。今回はフルカラーデータなので、データ変換時に、DPI(dots per inch)を350に収まる値にしましょう。私の環境では、上図の通り、300か600しか選択できなかったため、300を選択しました。

ネットで検索すると分かる通り、カラーデータを印刷会社に入稿する際には、DPIを350にするのが一般的です。値が高すぎると予期せぬエラーが起こります。実際に私は、誤って600の値で入稿した際に、プリントパックより「データ全体の画質が粗く、印刷時にきれいに仕上がらないので見直してほしい」との旨の連絡がありました。おそらく、解像度が高すぎたために、どこかで圧縮変換されたのだと思います。

OfficePrintでデータを変換できたら、変換後のデータを細かく確認します。経験上、一発で不具合のないデータは仕上がらないので、絶対にどこかは修正する箇所があるはずだ、という意識を持って念入りに確認します。必ず確認したい点は以下2つです。

- 文字がおかしくなっていないか(すべての文章を読めるか)

- フチに隙間があいていないか

残念ながら、2は必ず生じると思います。サイズ通りに計算してデータを作成したのに、隙間があくということは、プリントパックの水準を満たすデータと、サイズがやや異なるのでしょうね。

フチに隙間があいていて、それを修正したい場合には、Canvaのデータサイズを微調整しなければなりません。ただし、Canvaの無料版は、一度作成したデザインのサイズを変更することができないので、微調整したサイズのデザインを新規作成して、古いデザインからコピー&ペーストでデザイン要素を移動させます。このとき、要素を整列させるために、中心線のガイドを再度引く必要があります。

経験上、完全にフチの隙間をなくすのは不可能なので、隙間が1.5mm程度に収まるようにすれば上等かと思います。1.5mm内なら、おそらく裁断時に消えます。消えなくても仕方ないと割り切りましょう。

前ステップと本ステップを何度か繰り返し、納得のいくまで修正していきます。

納得のいく変換データが出来あがった後、入稿のためのフォルダをつくります。そして、フォルダ配下には、見開き1ページごとに分けたファイルを、下図のようなネーミングで入れていきます。データを変換する際に、1ページずつ指定して保存すると、ページごとにファイルを分けることができます。

入稿のためのファイル名変更が終了したら、該当のフォルダを圧縮します。データ圧縮について、WindowsならZIPファイルに圧縮できると思います(※)。そのフォルダを、プリントパックが指定する場所にアップロードして終了です。

※該当のフォルダ上で右クリック→ [圧縮先] → [ZIPファイル] でデータ圧縮できると思います。

この後、データ不備の連絡がくることもあるため、その際には指示に従って修正します。何事もなければ、印刷工程に進んだ旨のメールが届きます。

Canvaでの入稿データづくり、これだけ押さえて!

前章では、入稿データの制作手順を紹介しました。本章では、入稿データをCanvaでデザインするときのコツを、6つ紹介します。最低限これだけを押さえれば、よい感じの本ができると思います。すでに注意喚起した点もふりかえりします。

1. サイズは後から変更できない

Canvaのデザインは、一度作成すると、後からサイズ変更できません(無料アカウントの場合)。そのため、デザインを実際にはじめる前に、単位がmmになっているか、サイズの計算が合っているかなどを、何度も確認しましょう。

2. 上下左右のぬりたしは3mm

プリントパックに入稿する場合、デザインの上下左右に必要なぬりたしは3mmです。そのため、実際のデザインは3mmぬりたし枠内にしましょう。

3. 最初にガイドを引く

デザインを始める前に、以下2つのガイドを引きましょう。あらかじめ引いておくと、後から要素の位置を修正する必要がなくなり、デザインの効率があがります。

- ぬりたし領域

- ページの折り目と、左右それぞれのページの中心線

4. スマートガイドを活用して要素を整列させる

Canvaには、Power Pointなどに備わっている、「スマートガイド」の機能があります。スマートガイドとは、2つの要素を近づけた際に、要素と要素の距離を示したり、整列線を示したりしてくれる機能です。この機能を活用すると、要素を容易に整列させることができます。

5. 画像のサイズを統一させるためにフレームを使う

Canvaに写真やイラストなどの画像を挿入する際には、「フレーム」機能を使うのがおすすめです。フレームとは、フレーム画像にあわせて、画像を切り抜きする機能のことです。例えば、上図のような3:4のフレーム画像に、何かしらの画像をドラッグ&ドロップすると、画像が3:4のサイズに切り抜きされます。

トリミングが不要ということだね!

この機能を使うメリットは、複数枚の画像を挿入する際に、画像のサイズを統一できることです。加えて、型だけつくっておけば、後から画像を差し替えることも簡単です。全体のデザインを見直したときに、気に入らない画像を簡単に差し替えられるのは便利ですよね。

6. オシャレフォントははじかれる可能性がある

Canvaには無料で使用できるフォントがたくさんあります。デジタル上で使用するなら全く問題ないのですが、今回の目的は、印刷用のデータにすることです。その際に、独特なフォントは不具合が起きてはじかれる可能性があるため、それを念頭に置いて、使用しないのが無難です。使用してもよいのですが、「もしかしたら後でフォントを差し替える必要あるかも」と覚悟しておきましょう。

とくに、OfficePrintでのデータ変換時に、不具合が起きる可能性があります。逆にいうと、データ変換したときにおかしくなっていなければ、一次チェックとしては合格でよいと思います。その後、データ入稿後の二次チェックで指摘が入らなければ、おそらく問題なく印刷されます。ただし、いつ不具合が起きるか分からないので、独特なフォントを使う際には、「もしかしたら印刷されないかも」と思っておいたほうがよいでしょう。

プリントパックにおいては、「Canvaデータの印刷は可能だが推奨はしていない」というスタンスなので、何か起きても自己責任になります。

個人的によく使う便利機能

前章では、入稿データをCanvaでデザインするときのコツを紹介しました。本章では、個人的によく使う、便利なCanvaの機能を紹介します。

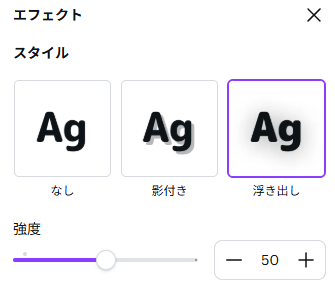

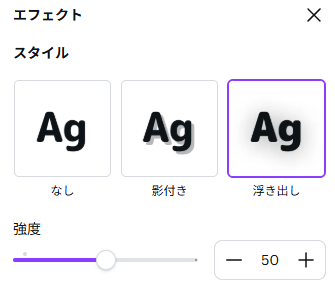

文字が読みづらいとき:浮き出しエフェクト

文章の背景が画像や柄だと、文字が読みづらいことがあります。例えば、本のタイトルなどにこのようなケースが多いです。そのような場合に、個人的によく使用するのが、エフェクトの「浮き出し」機能です。

これは文字全体にぼんやりとした影をつける機能です。デザイン性を損なわずに、文字が読みやすくなるので、よく使用します。影の強度はデフォルトで50ですが、弱くしたり強くしたりすることもできます。

一つ難点があるとすれば、とりあえずこの機能を使っておけば間違いないので、フォントデザインが「浮き出し」の一辺倒になってしまうことです。

画像の色味を調整したいとき:調整/フィルター

画像を複数枚挿入したときに、画像の色味に統一感を持たせたいことがあります。そのような場合に使用するのが、「調整」か「フィルター」機能です。スマホに備わっている、写真の編集機能とほぼ同じなので、誰でも難なく使用できると思います。

画像の色味が他とマッチしない場合に、もう一度編集して、Canvaにアップロードし直すのは地味に面倒です。そのため、Canva上で色味を調整できるのはとても便利だと思います。

余白が多いとき:無料のグラフィック素材

デザイン上に余白が多く、寂しいことがあります。そのような場合に使用するのが、無料のグラフィック素材です。Canvaでは本当に多種多様な無料素材が提供されているので、この素材を使うためだけでも、Canvaを使用する価値があると思っています。

なお、グラフィック素材の中には、色を変更できる素材もけっこうあります(選択してみないと分からない)。デザインに合わせて色味を替えられるので、これも非常に便利です。

デザインが苦手な人は、参考本を何冊か持っておくと便利です。私はブログを開設したくらいの頃から、アイキャッチ画像の色合わせに悩んだときには、以下の本を参考にしています。

おわりに

今回は、無料ツールのCanvaを駆使して、入稿データをつくる方法を紹介しました。

近年は、自作本をつくりたいと思う人が増えてきました。しかしながら、とりわけカラー冊子をつくる場合には、専用のデザインツールを持っていないと制作が難しいです。そして現状、そのようなデザインツールは、プロ向けのものしか用意されていません。

最近、こんなことがありました。本屋に行ったときに、「はじめてのZINEの作り方」という主旨の本を見つけました。ところが内容を見てみると、アドビソフトを持っている前提で話が進められていて、「何が<はじめての>だよお~」と思ってしまいました。この世でアドビソフトを持っている人は、デザイン系で生計を立てている人くらいですよね…。

そこで、専用ソフトを持っていない人にも、本づくりの間口が広がればよいなと思って、今回の記事を書くに至りました。本記事を活用して、ぜひ本づくりに挑戦してみてくださいね! そして記事を拡散いただけると嬉しいです!

自作本市場は年々拡大しているので、そのうち、プロ向けのソフトの半分くらいの機能をもった、アマチュア向けのソフトが開発されるのではないでしょうか。そうなったらよいなと思います!

以上、お読みいただきありがとうございました。なお紹介したカラー冊子は、8/3(日)の文学フリマ香川で販売予定です!