西洋には、五月祭や収穫祭、婚礼などでしばしば、植物の冠をかぶる文化があります。日本においても、花嫁が着飾るアイテムとしての花冠が、一般的になってきました。

そんな花冠や葉冠にはどのような歴史があるのでしょうか。古代ギリシア・ローマから中世までを取り上げます。

原初の冠=頭を輪状に装飾するもの

広義にいうと、冠とは頭上に乗せて、その人の神性や権威性をまわりに示す、装身具のことです。冠は以下2点の特徴をもつことから、他のどの装身具よりも、神性や権威性を表しやすいと考えられます。

- 人間の身体のなかで、人びとの視線が最も集まりやすい「顔回り」を装飾する点

- 背丈を高く見せて、その人の偉大性を視覚的にしめす点

世界には様々な形状の冠が存在し、西洋における冠は、古来、もっぱら環状(円形)でした。この形状に落ち着いた背景には、円を完全なものとして捉える、古代ギリシア時代からの思想があると考えられます。のちほど詳しく説明します(第四章)。

言い換えると、西洋において、頭を環状に装飾するものは、すべて「冠」と捉えることができます。このような広義の冠を指す言葉に、diadem(英語読み:ダイアデム)があります。「巻きつける」「締めつける」を意味する古代ギリシャ語 διαδέω, diadéō(ディアデオー)に由来しています。

環状冠(=ダイアデム)の素材には、植物、布(ひも)、金属などが用いられてきました。おそらく原初は植物の冠しかなかったところ、文明の発達に伴い、布製(ひも製)が生まれ、最後に金属製が生まれたと考えられます。なお布製の冠は、ヘッドバンドやはちまきのような見た目をしています。「帯冠」などと呼ぶと分かりやすいかもしれません。

環状冠の総称はダイアデムですが、素材別に呼び名を分けることも可能です。以下の表に呼び名をまとめました。単語の横には、英語での発音を記載しています。

| 環状冠の素材 | 呼び名 |

|---|---|

| 植物 | Wreath リース Stephanos ステファノス(古代ギリシアでの呼び名)ギ語:στέφανος |

| 布 | Fillet フィレ(古代ペルシアでの呼び名) Tainia タエニア(古代ギリシアでの呼び名)ギ語:ταινία |

| 金属 | Diadem ダイアデム ※後世にはDiademといえば金属製の輪状の冠を指すようになる Circlet サークレット ※キャップなしの冠の総称 |

植物冠:古代には各神を象徴する装身具

前章では、西洋古代期における冠が、環状だったことを紹介しました。本章では、花や葉などの植物で編まれた、植物冠についてさらに詳しく紹介します。

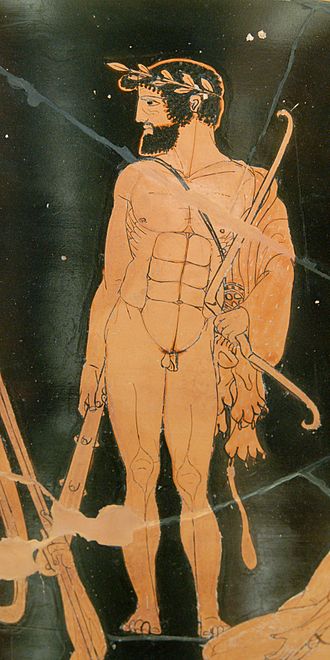

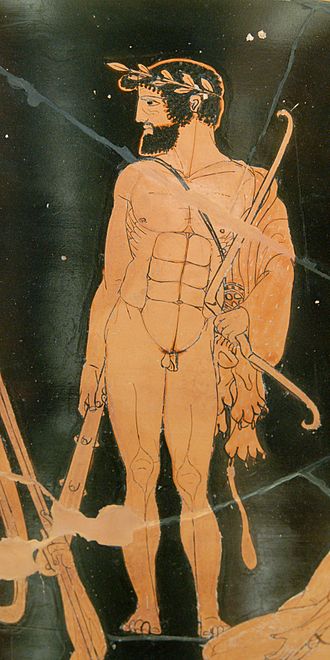

古代ギリシアには、神々に捧げる祭典(競技大会)の勝者に、各神にゆかりのある植物冠をかぶせる文化がありました。例えば、最高神ゼウスに捧げる祭典・古代オリンピックの競技の勝者には、ゼウスの象徴である、オリーブの葉冠が与えられました。また、アポロンに捧げる文化の祭典・ピュティア祭の競技の勝者には、アポロンの象徴である、ゲッケイジュの葉冠が与えられました1。

オリンピックが運動競技の祭典であるのに対し、ピュティア祭は、アポロンが司る音楽や詩作を主体とした、文化競技の祭典でした。

ペルシア帝国軍に勝利するために、都市国家アテネが神託を求めたことで有名な、デルフォイはアポロンの聖域です。ピュティア祭は、そのデルフォイにて4年に1回の頻度で開催されました。

なおゲッケイジュがアポロンの樹なのは、アポロンがダフネに求愛して追いかけまわしたすえに、ダフネがアポロンに捕まるくらいなら、と思いゲッケイジュになってしまったためです。アポロンはダフネに対する永遠の愛の証として、ゲッケイジュを身に着けています。

ちょっと情けなくておもしろいよね。古代ギリシアの神々に人間味のあるエピソードがたくさんある点は、現代人にギリシア神話が人気である理由の1つだよ。

《バッカスの勝利》ベラスケス、1629年、プラド美術館。

祭典のおりに限らず、古代ギリシア人・古代ローマ人は、日常的に植物冠をかぶっていました。例えば、遅くとも古代ローマ時代には、饗宴(宴会)の際に、バッカス(ギリシア神話ではディオニュソス)の象徴である、ブドウの葉冠(※)をかぶる文化がありました2。そのようにすると、酒による悪酔いを防げると信じられていたためです。なお、ブドウの葉冠は、もともと詩人や勝者がかぶる冠でもありました。

※ブドウの葉冠は、英語だとivy wreath。つまり、ブドウのつる製の冠。西洋文化圏では「つる植物 vine」と言うとき、多くの場合、ブドウのつるのことを指す3。

以下は各神と、その象徴となる冠に使われた代表的な植物の対応表です。

| ギリシア神話の神 | 象徴となる植物冠 | 神が司るもの |

|---|---|---|

| ゼウス | オーク、オリーブ | 全知全能、天空、雷など |

| アポロン | ゲッケイジュ | 医術、音楽、詩作、光明など |

| ポセイドン | マツ | 海、地震など |

| ディオニュソス | ブドウ | 豊穣、宴会、葡萄酒など |

| アフロディテ | ギンバイカ | 愛、美、生殖、豊穣など |

神々を象徴するアイテムとしての、古代ギリシア人の植物冠の文化は、古代ローマ人にも受け継がれました。古代ローマ人は自分たちの神話にギリシア神話を取り込んだため、ローマ神話に登場する神々は、ギリシア神話に登場する神々でもあります。

以上の文化的背景を踏まえると、古代ギリシア・ローマ時代には、植物冠に、少なくとも以下2つの意味合いがあったことが分かります。

- 神々に祝福された、選ばれたことを示す

- 神々が司る領域の恩恵を期待する(神々の注目を促す)

すなわち、古代ギリシア人・古代ローマ人は、神性にあやかる目的で植物冠をかぶりました。冠を身につける行為は、彼らの信仰と切り離せないものでした。

私は冒頭で、冠の定義を「頭上に乗せて、その人の神性や権威性をまわりに示す装身具」としました。しかし、古代期の冠についていうと、権威性よりは神性を示す目的で使用されたと推測できます。なぜなら、本章で紹介した植物製の冠は、布製や金属製の冠と異なり、文明が未発達の時代から制作可能で、原始的な伝統を受け継いでいると考えられるためです。

ところが、西洋大陸の覇権がギリシア人からローマ人に移り、ローマ帝国が誕生すると、冠の神性が弱まり、権威性が強まっていきます。ローマ皇帝を神々の一員として崇拝する、「皇帝崇拝」の思想がでてくるためです。詳しくは後述します(第五章)。

オリーブの樹は、小アジア(現トルコ・シリアあたり)が原産の樹で、世界で最も古い文明とされる、メソポタミア文明の時代から、その油を活用するために、栽培がおこなわれていました。地中海沿岸の気候でよく育つため、古代ギリシア人もオリーブをさかんに育てていました。

ギリシア神話において、オリーブは知恵と戦い女神・アテナの樹とされます。というのも、オリーブはアテナが創出した樹だからです。その経緯は以下の通りです。

知恵の女神アテナと海の神ポセイドンがある町の支配権をめぐって争ったとき、最高神ゼウスのひと言で、人間に最も役立るものを与えた方に支配権を与えようということになった。ポセイドンは三又の鉾(ほこ)で地面をつき、馬を創出した。(中略)アテナは勇気の象徴であるオリーブを創出し、アクロポリスの丘に植えて恵みをもたらした。

(中略)軍配はアテナにあがった。乾燥に強く、人びとにより実用的な利益をもたらすオリーブが勝利したのである。こうして、アテナがその町を所有することになり、町はアテナイと呼ばれるようになった。

遠山茂樹『歴史の中の植物』八坂書房、2019年、28頁。

アテナイとは、現在のギリシアの首都・アテネのことです。アテナはアテネの守護神としても知られています。

オリーブの樹はアテナの樹ですが、植物冠になると、ゼウスの象徴としても見なされます。古代オリンピックの勝者には、オリーブの冠が与えられたことをすでに紹介しました。この冠は、ゼウス神殿の西側に植えられたオリーブの樹から摘んだ枝葉で作られており4、ヘラクレスが植えたとされる、その樹は神木とみなされていました。

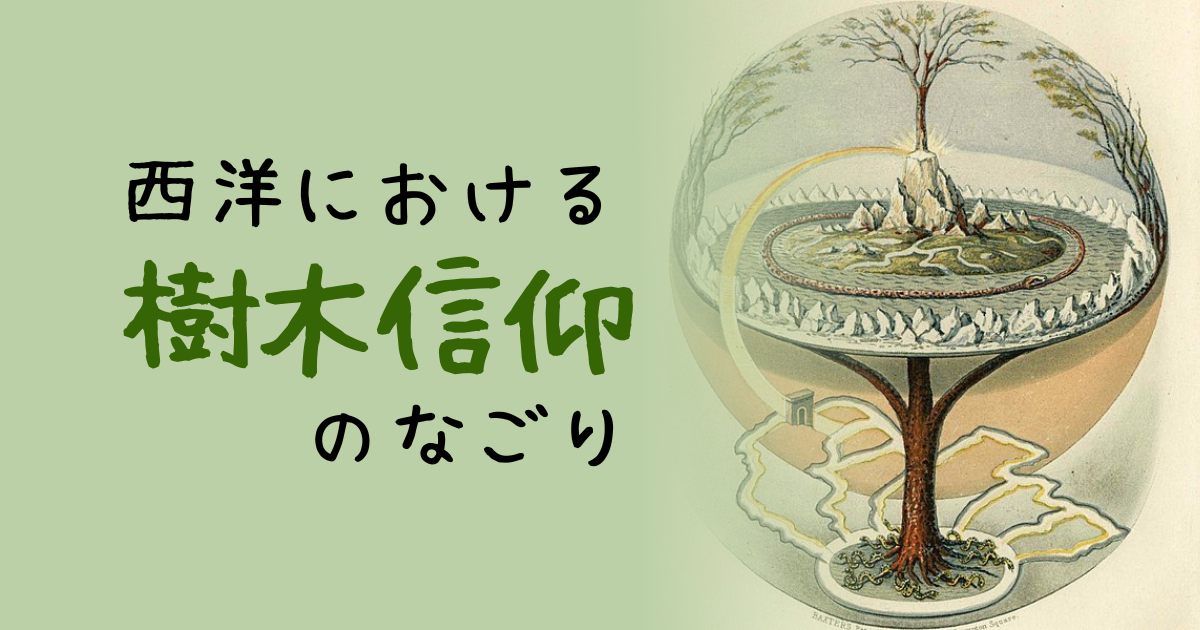

少し話が逸れますが、西洋の土着信仰として、樹木信仰が存在したことも紹介しておきます。

自然に対する畏怖の感情は、世界各地のほとんどの古代人が抱くものであり、その際に神聖視される樹木は、ほとんどの場合、常緑樹です。冬にも枯れない緑を保持している樹は、生命力と繁栄の象徴とみなされるからです。

例えば、古代ギリシアの冠の素材としてよく用いられた、オーク、オリーブ、ゲッケイジュ、マツ、ギンバイカは、すべて常緑樹です。ゆえに、これらの樹がそれぞれ、主要な神であるゼウス、アテナ(※)、アポロン、ポセイドン、アフロディテの樹とされている点に、古代ギリシア人の樹木信仰のなごりを見ることができます。

※オリーブの樹はアテナの聖樹。植物冠になると、ゼウスを象徴することもできる。

じつは、現代のオリンピックでは、競技の勝者にゲッケイジュの冠が与えられることがあります。しかし、古代ギリシアの文化においては、運動競技の勝者に授ける場合には、オリーブの冠(ゼウスの象徴)が適切です。ゲッケイジュの冠(アポロンの象徴)はどちらかというと、学芸競技の勝者に授けるものです。とはいえ、樹木信仰的には、どちらも常緑樹なので、どちらの冠でも神々のごりやくがあるといえるでしょう。

ちなみに、日本で神聖な樹とみなされる、サカキやマツも常緑樹です。樹木信仰について詳しくは、以下の記事を参照ください。

婚礼における花冠の伝統

前章では、古代ギリシア・ローマ時代の植物冠について紹介しました。本章では、植物冠のなかでも、婚礼によく用いられた花冠について詳しく紹介します。

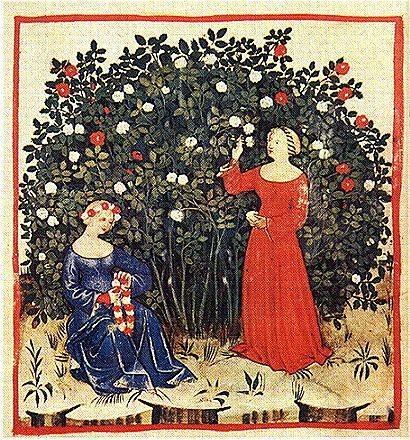

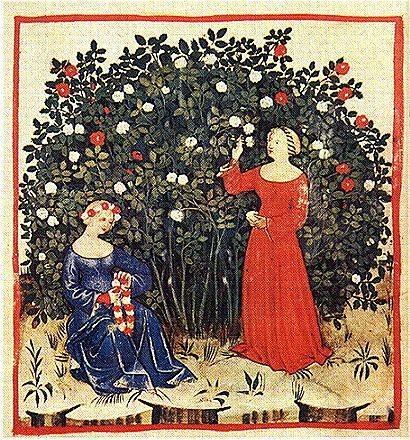

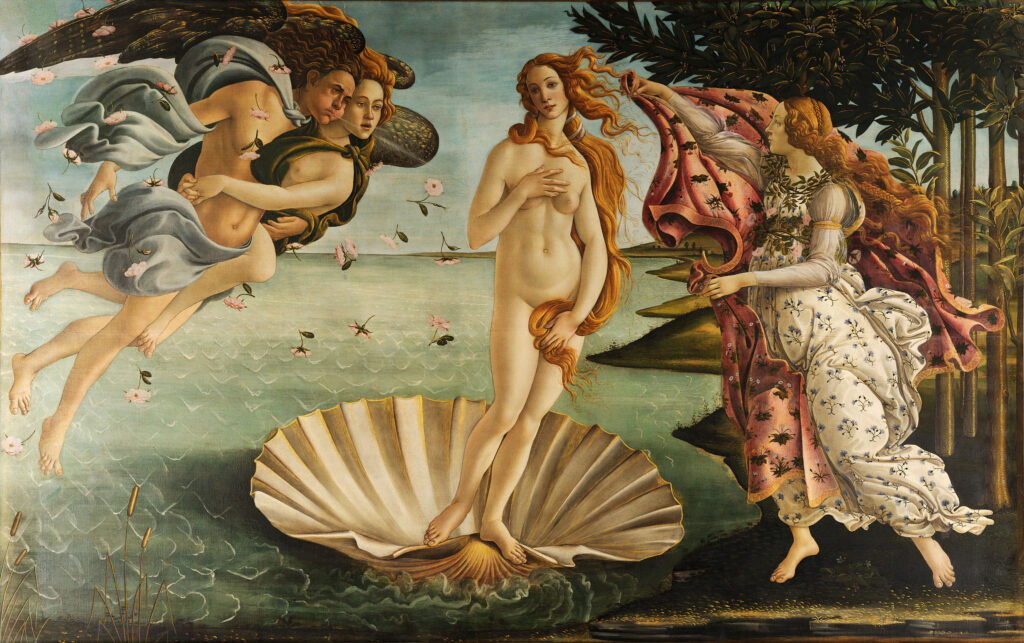

婚礼の際に、結婚する男女がかぶる花冠として、古代ギリシアではギンバイカ、古代ローマではバラが人気でした。これらの花はどちらも、愛と美の女神アフロディテ(ローマ神話のウェヌス※)を象徴する花なので、愛を誓いあう結婚式にぴったりだったのです。

※ローマ神話のウェヌスは、日本では英語読みの「ヴィーナス」という呼称で広く知られる。

アフロディテを象徴する花として、歴史が長いのはギンバイカです。この花は地中海沿岸を原産地とし、そのかぐわしい香りと、美しい見た目から、古代ギリシア人に愛されていました。

彼らの間ではギンバイカの枝葉で作る花輪や冠が非常に人気で、市場の一角にはつねにギンバイカの販売所がありました5。また、古代ギリシア人が新しい植民地を求めて航海に出るときは、アフロディテの加護を得られるよう、必ずといっていいほど、ギンバイカの木を携帯していました6。

一方でバラは、ギンバイカより遅れて、アフロディテに捧げられるようになりました。バラの原産地は品種によってさまざまですが、いずれにせよ、古代期にはいくつかの種類のバラが、西洋に存在しました。

古代ギリシア人やローマ人は、赤バラのガリカ種や、白バラのアルバ種を愛好していました。

古代ギリシア時代には、バラは装飾性より有用性が重視され、主に香油や香水に使われていました。このころの香油・香水は薬もかねています。

一方で古代ローマ時代には、貴族・庶民の身分をとわず、バラの人気が非常に高まり、装飾用の花といえば第一にバラでした。その愛好ぶりは、専用の温室がつくられ、バラが一年中栽培されるほどでした。

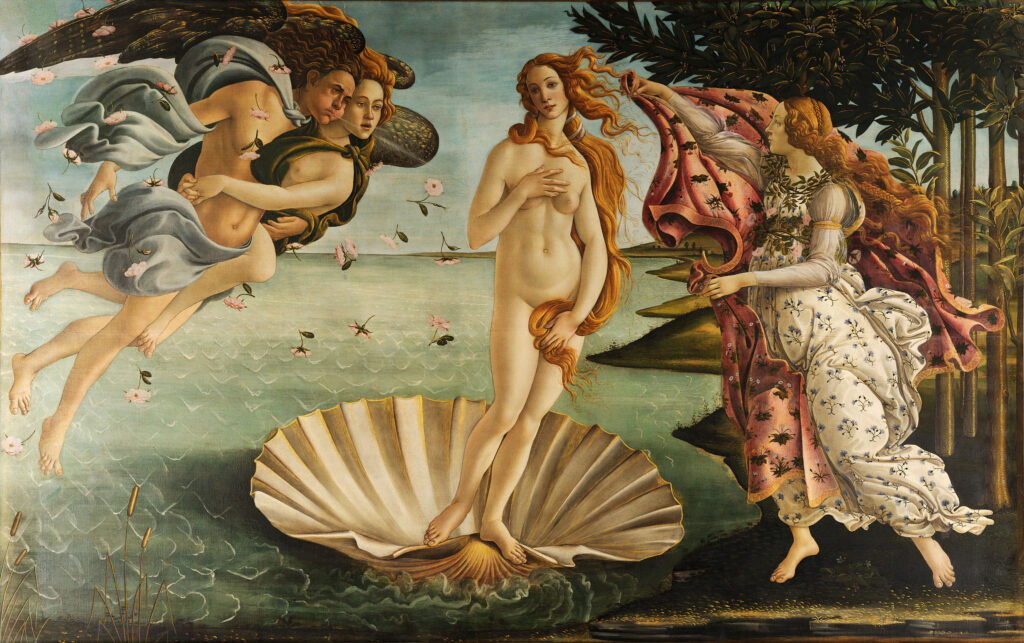

そして、人びとのバラに対する賛美が高まるなかで、アフロディテ(ウェヌス)が誕生した際に、副産物としてバラが生まれた、という俗説が浸透しました。

イオニア叙情詩人アナクレオンはバラ賛歌を詠んだことで知られるが、実際には複数のギリシアの詩人たちがアナクレオンの詩形を模して読んだ詩で、紀元前600年から紀元100年の間に書かれたものとされる。

そこにはバラの由来も詠まれており、アフロディテが泡立つ海の中から誕生した時、ゼウスの頭から戦いの女神アテナが現れ、大地からはバラの花をつけた若枝が飛び出したという。

遠山茂樹『歴史の中の植物』八坂書房、2019年、126-127頁。

ボッティチェリの有名な絵画、《ヴィーナスの誕生》にも、神話上でのバラの誕生のようすが書かれています。画面上では、花びらの少ない、前近代の素朴なバラが、西風の神ゼフュロスに吹かれて舞っています。

ギンバイカにやバラなどの、当時の人びとが美しいと思っていた花が、「美」の女神であるアフロディテ(ウェヌス)に結びつけられる流れは、ごく自然に思えます。そして人びとは、結婚式にて、愛の女神であるアフロディテ(ウェヌス)を象徴する花冠を、新郎新婦ともに身につけたのでした。

西洋のバラについて、さらに詳しくは以下記事を参照ください。古代期~中世期のバラの歴史文化を記載しています。

古代ギリシア人に愛されたギンバイカは、現代でも、イギリス王室等の婚礼で使われます。その文化は、ヴィクトリア女王がアルバート公と結婚したことで持ち込まれました。

アルバート公の故郷にあたるドイツには、その昔、花嫁がギンバイカの花で身を飾り、花婿が上着の折り衿にギンバイカの枝を差し挟む風習がありました。そのようなおめでたい花だったため、ヴィクトリア女王がドイツを訪れたとき、アルバート公の祖母から受け取ったブーケには、ギンバイカの枝が入っていました。

そこで女王は、ギンバイカの枝を庭に植えて育てました。そして娘の結婚式の際(1858年)に、成長したギンバイカの枝を、ブーケに入れました。それ以降、イギリスのロイヤル・ブーケにはギンバイカを入れるようになりました7。

ちなみに、クリスマスツリーを飾る文化を、ドイツからイギリスに持ち込んだのも、アルバート公だね!詳しくは西洋における樹木信仰のなごりを参照してね。

sousouの主観だけれど、ドイツはキリスト教化以前の、土着の信仰文化が多く残っているイメージだよ。またすでに中世期には、マルク共同体などの森林保護の動きがあったよ。

そのような歴史が、現代においてドイツが、持続可能な森づくりの第一人者であることにつながっているのかもね。詳しくは西洋中世期における森の利用と保護への動きを参照してね。

なおアフロディテは、メソポタミア神話のイシュタル等と同じく、豊穣の女神である地母神を起源とする神だと考えられています。地母神については以下記事を参照ください。

「環」「円」という形状の重要性

前章では、植物冠のなかでも、とくに婚礼で用いられることの多かった、ギンバイカとバラの花冠について紹介しました。本章では、西洋に伝統的な冠が、環状である理由を考えます。

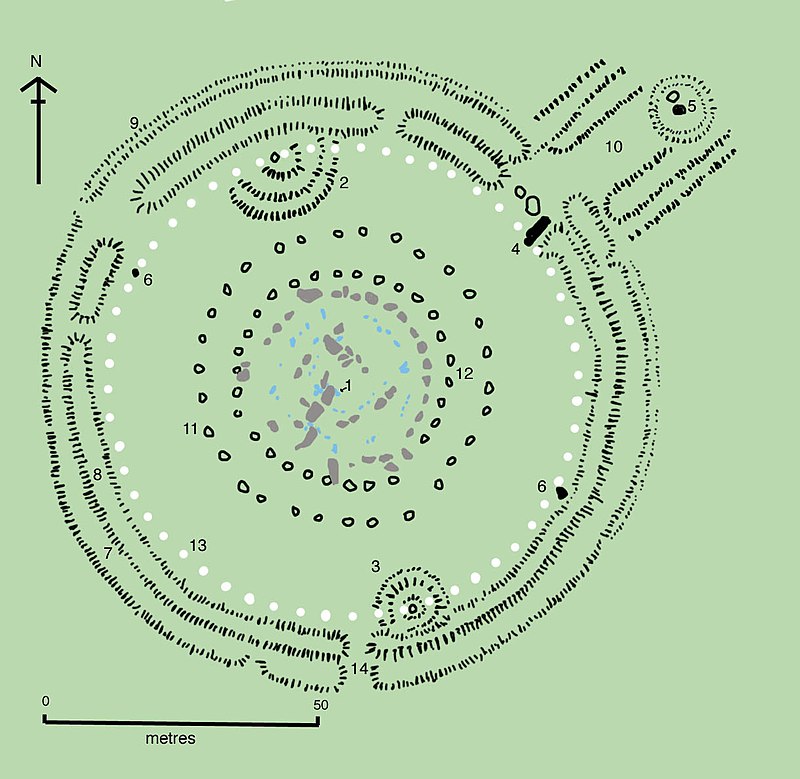

「円」は、太陽や月の見かけの形として、人類史のもっとも早い段階から知られ、神聖な意味が付与されてきた形状です。例えば、イギリス先史時代の遺跡である、ストーンヘンジは石柱が環状になるように配置されています。

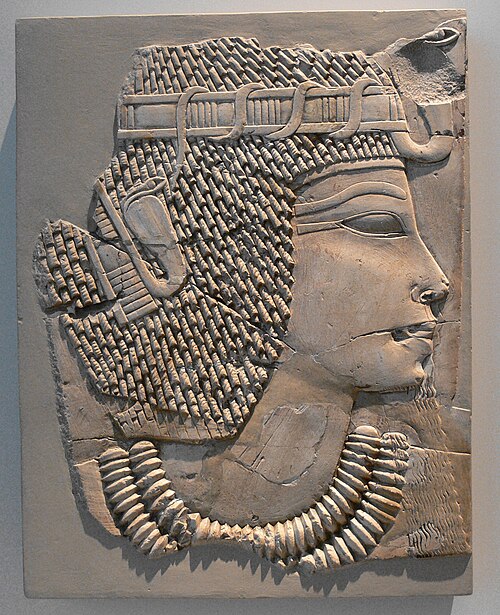

古代ギリシア時代の哲学者・プラトンや、新プラトン主義者の哲学者たちは、円をもっとも完全な形であると考えていました。より具体的にいうと、円という形状は、はじまりもなく、おわりもないため、無限性、永遠性、絶対性や、人智を超えたものを象徴すると考えられていました。8古代エジプト時代からすでに図像として存在した、ウロボロスが死と再生、不死を象徴するのも、ウロボロスが自らの尾を加えた円形だからです。

このような、人智を超えたものとしての円のシンボル性は、西洋における冠の形状が環(円)に落ちついた点に、深く関係していると考えられます。

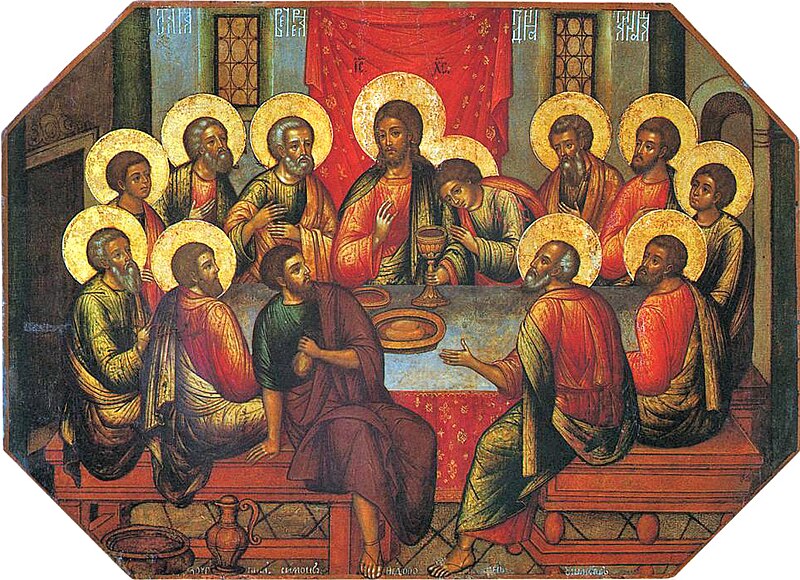

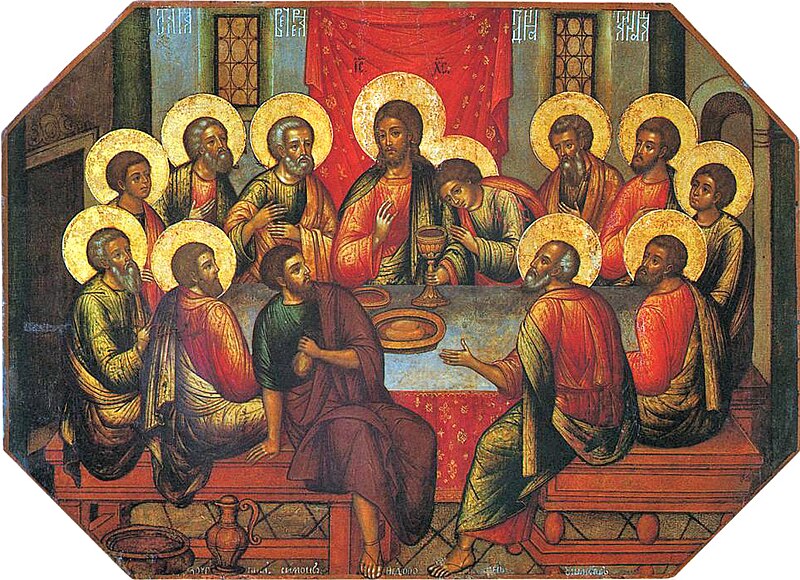

例えば、環状冠に似た概念に、「光輪」があります。光輪とは、神や聖人などの、人間を超えた存在から放射されるエネルギーを具現化したものです。たいてい、絵画などでその人物の神性を表現する目的で、頭部を円形に囲むように描かれます。

人物の頭部に光輪を描く文化は、古代アジアの美術や、ヘレニズム美術でも一般的です。このような、人物の神性を表す手段として、背後に円形の光を付与することは、西洋の冠が環状(円形)であることと、無関係ではないと思います。すなわち、西洋のびとは、円という形状に強い神性を感じていたために、神々の象徴としての冠の形状も、円(環)を好んだと考えられます。

中世期には神性がうすれ権力の象徴に

三章にて私は、古代期の冠は、権威性よりも神性を示す目的で使われたと述べました。冠は神々の象徴であり、その神性にあやかるために、人びとは冠をかぶったからです。

ところが、西洋大陸の覇権がギリシア人からローマ人に移り、ローマ帝国が誕生すると、冠の権威性が、相対的に強まっていきます。本章では、冠の権威性が強まった経緯を紹介します。

約500年間共和政がつづいたローマは、アウグストゥスが事実上の皇帝になったことで(紀元前27年)、帝政になりました。一般的に、このタイミングがローマ帝国のはじまりとされます。

ローマ帝国では、時代が進むにつれて、皇帝を神格化する傾向が強まりました。そして帝政後期には、ローマ皇帝を神々の一員として崇拝する「皇帝崇拝」の思想が、人びとに強要されました。

ローマ皇帝は、それ以前から、光明神アポロンの樹である、ゲッケイジュの冠をいただいたり、太陽を意匠化した放射状の冠(Radiate crown)をいただりしていました。西洋文化において、太陽神というのは必ず男神で、父権的な世界の代表格と解釈される神です(反対に、月の神は必ず女神)。

この背景を考えると、ローマ皇帝が太陽を象徴する冠をいただく行為は、皇帝が父権社会の頂点に立つ者であることを、周りにしめす効果があったと思います。つまり、西洋では古代ローマ帝国の時代から徐々に、冠の権威性が強まっていったと考えられます。皇帝崇拝の思想が浸透すると、その傾向はさらに進みました。

みんな知っての通り、日本神話では、太陽神は女神のアマテラスだね。あまりアジアのことを勉強していない西洋人は、太陽神はどこの文化圏でも必ず男神だと思っていて、西洋中心主義的でちょっと失礼なんだ。西洋人が書いた学術書でも、誤解している記述をしばしば見かけるよ。

とはいえ、この状態ではまだ、国の指導者は聖権(宗教的な権力)と俗権(世俗的な権力)の両方をかねそなえている状態です。つまり、冠は神の象徴としても、権威の象徴としても捉えられる状態です。

ところが、ローマ帝国が衰退して、中世期になると、西ヨーロッパでは、宗教的な指導者(教皇、司教など)と政治的な指導者(国王など)がおのずと分離します。その状態で、王がかぶる冠は、明らかに権威性を帯びていたと考えられます。言い換えると、宗教的な指導者としての性格を持っていない、中世期の王がかぶる冠は、きわめて権威性が強いものでした。

なお、植物冠をかぶる行為は、ローマ・カトリック教会の視点で見ると、異教的な行為(※)です。特定の植物を聖人の象徴にするなどして、解釈の仕方によって容認されることはあれど(例えばバラは聖母マリアの象徴とされている)、個人的にはグレーな行為だと思います。

※植物に神性を宿す文化は、キリスト教視点で見ると、異教的である。なぜなら、キリスト教は唯一神しか認めない宗教だからだ。

それも一因となって、中世期には植物冠が、おおやけの場から姿を消します。代わりに、金属製の冠、とくに太陽を象徴する金属である「金」製の冠が、王侯貴族に好まれるようになりました。中世期の貴族が、金の環状冠を好んでかぶっていたことは、服飾シリーズの記事に詳しく記載しています。

花冠・葉冠の現在

前章では、中世期に植物冠がおおやけの場から姿を消し、金冠が主流になったことを紹介しました。しかし、花冠や葉冠をかぶる文化が途絶えたわけではありません。本章では、現代まで残る、植物冠をかぶる文化の一例を紹介します。

前提として、中世期のローマ・カトリック教会は、国の支配者層と協力して民のキリスト教化を進めました。そのため、聖職者のなかでも身分の高い、高位聖職者は、都市部を拠点として生活する傾向にありました。ゆえに、農村部は都市部と比べて相対的に、教会の管理が行き届きにくくなりました。その結果、農村部にはときに異教的な、古来からつづくさまざまな風習が残りました。

中世期に存続した異教文化については、以下記事を参照ください。

現代まで残る、人びとが植物冠をかぶる文化の代表例として、五月祭(場所によっては夏至祭と呼ぶ)と収穫祭が挙げられます。五月祭は、夏(春)の到来を感謝するお祭りのことで、雪が解けて若葉が芽生える初夏に行われます。一方で収穫祭は、その年の収穫に感謝するお祭りのことで、多くの作物が実をむすぶ秋に行われます。

これらのお祭りでは、しばしば人びとが植物冠を身につけます。植物冠をかぶることになった由来は、地域によってさまざまでしょうが、その根底には、「自然の恵みに感謝し、その生命力にあやかる」という太古からつづく考えがあると思います。

おわりに

今回は、西洋における花冠と葉冠の歴史を紹介しました。

広義にとらえると、冠とは頭上に乗せて、その人の神性や権威性をまわりに示す、装身具のことです。西洋においては古くから、冠の形状として環状(円形)が主流でした。環状冠の素材としては、植物、布、金属などが主流でした。

古代ギシリア・古代ローマの時代には、人びとが日常的に植物冠をかぶる風習がありました。当時の植物冠には、少なくとも以下2つの意味があり、彼らが神性にあやかる目的で植物冠をかぶっていたことが分かります。

- 神々に祝福された、選ばれたことを示す

- 神々が司る領域の恩恵を期待する(神々の注目を促す)

植物冠のなかでも、婚礼の際に身につける冠として、とくに好まれたのは、古代ギリシア時代にはギンバイカ、古代ローマ時代にはバラでした。というのも、これらは愛と美の女神アフロディテ(ウェヌス)を象徴する花で、愛を誓いあう結婚式にぴったりだったからです。

西洋の冠の形状として、伝統的な「環(円)」は、遅くとも古代ギリシア時代には、人智を超えたものを象徴すると考えられていました。西洋のびとは、円という形状に強い神性を感じていたために、神々の象徴としての冠の形状も、円を好んだと考えられます。

古代期には、権威性より神性を示す目的が強かったと思われる冠でしたが、ローマ帝国時代から徐々に、その権威性を強めていきます。中世期になると、西ヨーロッパでは、宗教的な指導者と政治的な指導者が分離します。宗教的な指導者としての性格を持っていない、中世期の王がかぶる冠は、きわめて権威性が強いものでした。こうして冠は主に、政治的指導者としての権威性を表すようになりました。

中世期には、植物冠はおおやけの場から姿を消し、金冠が主流になりました。しかし、その文化は農村部を中心に存続し、今でも五月祭や収穫祭に、そのなごりを見ることができます。

以上、西洋における花冠・葉冠の歴史でした。

これから花冠として定番の、シロツメクサが咲く季節になるので、皆さんも草花冠を自作して、楽しんでくださいね。

sousouは幼い頃、当時好きだった子に、シロツメクサの花冠を作って、プレゼントしたことがあるよ(恥)。誰かにプレゼントするのも楽しいね~!