西洋史上、最もメジャーだった、花の中の花はバラです。バラは、古代期から現代にいたるまで、西洋文化圏で不動の人気を誇る花で、日本で例えると梅や桜の立ち位置に似ています。

本記事では、西洋の中世期を中心とした、バラ文化を紹介します。

西洋バラの五大先祖

バラは古来、西洋文化圏で最も人気な花の1つです。おそらく花の中で最も品種の多い花で、なぜ品種が多いかというと、バラを愛する人がさまざまな品種をつくってきたからです。現在のバラの品種は、一説によると10万種を超えるとも言われています。

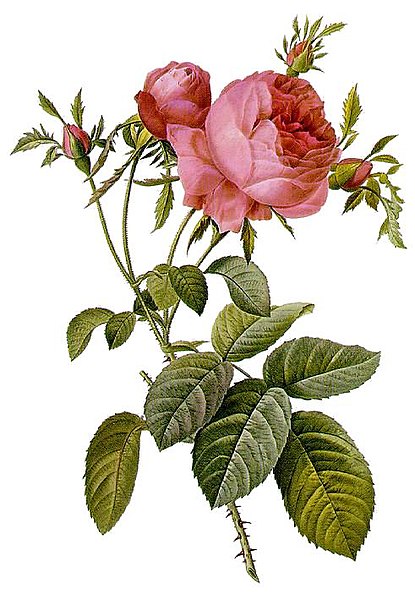

現代の私たちは「バラ」と聞くと、花びらが幾重にも重なった、華やかなバラを想像します。ところが、品種改良が活発になる前の、前近代のバラはもう少し素朴でした。そこでまずは、西洋において最も古いとされる、5種類のバラを紹介します。その後、バラの文化的な背景を紹介します。

西洋におけるバラの先祖は、以下の5種です1。

- ガリカ種(Rosa gallica)

- モスカータ種(Rosa moschata)

- ダマスケナ種(Rosa damascena)

- アルバ種(Rosa alba)

- ケンティフォリア種(Rosa centifolia)

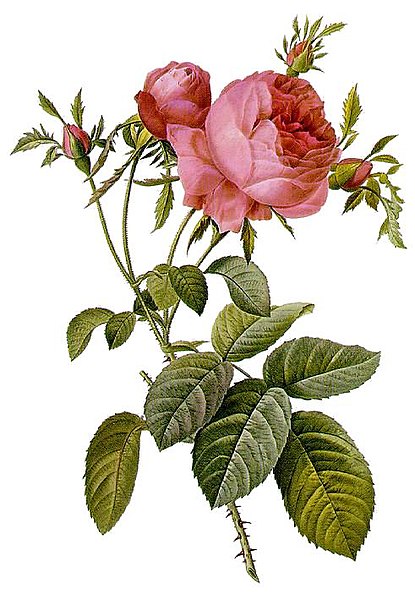

なお、バラの学術名で使用されている、ラテン語のRosa(ロサ)は、ケルト語の「赤い」という言葉に由来しています2。しかし、ラテン語のRosaは、バラではなく色に対して使うときは「赤」ではなく「ピンク」の意味です。おそらく、古代期においては、ピンクのバラが最もメジャーだったからだと思われます。

ラテン語とは、古代ローマ人が公用語にしていた言葉だよ。詳しくはラテン語とは – 誕生から没落までの歴史を参照してね。ケルト語を使用したケルト人は、ラテン人より前にヨーロッパに住んでいた先住民だよ。

ガリカ種(Rosa gallica)

ガリカ種の特徴は、西洋で自生するバラの中で、唯一の赤バラであることです。ガリカ種以外は濃いピンク以上にはなりません。見た目としては、一重咲きで、5枚の花びらをもちます。現代人からすると、かなり素朴な見た目です。

ガリカ種は、古代メディアやアケメネス朝ペルシアで信仰されていた、ゾロアスター教(拝火教)において神聖な花でした3。おそらく、彼らが信仰していた火と、色が同じ赤だったからではないでしょうか。

古代期に赤の評価が高かった背景として、私は以下の記事で「血」と同じ色だったことを紹介しました。しかし紋章研究家のパストゥローは、「火」と同じ色だったことも、赤の評価が高かった要因としています。

火はオレンジぽかったり、黄色ぽかったりもするから、古代人に火が「赤」として認識されていた、と仮定するならの話だね。

ガリカ種は、紀元前12世紀頃に、宗教上の儀式のために栽培されていたと伝わっており、もしそれが本当ならば、栽培されたバラの中で最も古い例になります。古代ローマ人もこのバラを好み、帝国のいたる所で栽培していました。

ガリカ(gallica)という名称は、地名の「ガリア」に由来しています。古代ローマ人は、彼らが「ガリア人」と呼んでいた、ケルト人一派が居住していた地域を「ガリア」と呼びました。その地域に自生したバラなので、ロサ・ガリカと名付けられました。通称としては、「フレンチ・ローズ」という名が一般的かもしれません。(ガリア地方は、現フランスも含む)

モスカータ種(Rosa moschata)

モスカータ種の特徴は、今回挙げる5つつのバラの中で、唯一のツルバラである点です。自生地はヒマラヤなので、もともとは東洋のバラですが、地中海や近東の国々にて、昔から栽培されてきました。

シェイクスピアの劇『夏の夜の夢』(1600年頃初演)では、妖精の女王・ティターニアのあずまやに、このバラが巻きついているとされています。

ダマスケナ種(Rosa damascena)

ダマスケナ種の特徴は、香りが強いことです。そのため、バラ水や精油(アロマ・オイル)を作る際には、この種が最上とされました。

ダマスケナ(damascena)という名称は、ダマスクス(現シリア)に由来しており、そこが原産地だと考えられています。ダマスケナ種は、古代エジプト人や、古代ギリシア人にも知られていました。シリアでは10世紀には大規模な栽培がされていましたが、西ヨーロッパで知られるようになるのは、十字軍遠征以降だと考えられています。東に遠征した兵士が、ダマスケナ種を持ち帰ったという言い伝えがあります。

アルバ種(Rosa alba)

アルバ種の特徴は、「白い alba」の名の通り、主として白である点です。その花びらは、たいていは乳白色の明るい色合いで、ときに淡いピンクを帯びることもあります。

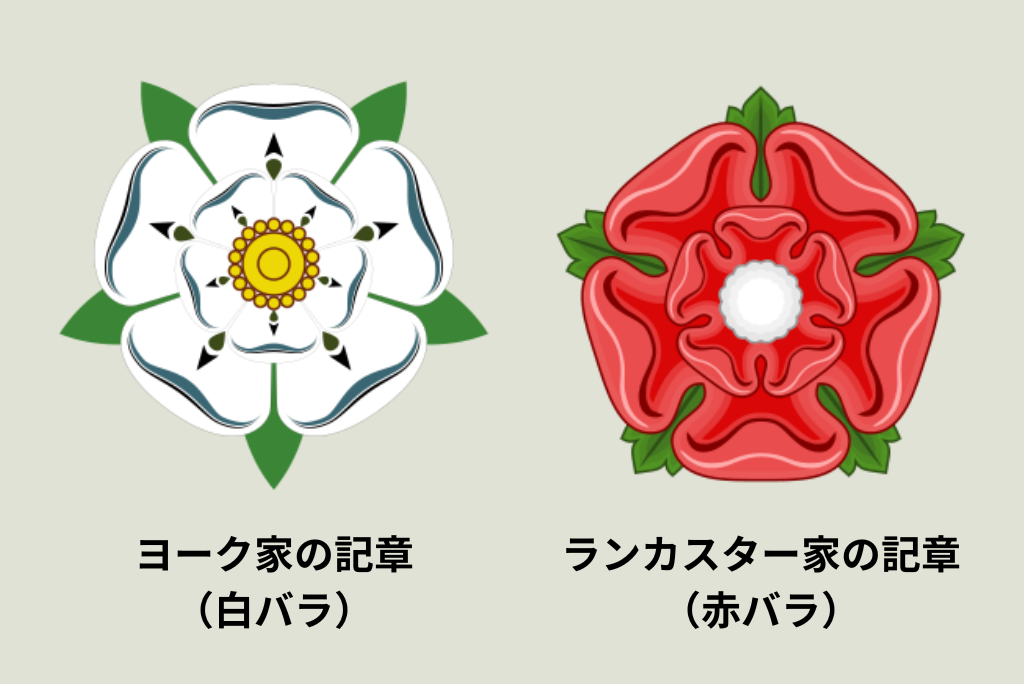

イングランドにおけるバラ戦争(1455-1485年)では、対立するランカスター家とヨーク家が、それぞれ赤バラと白バラを記章にしていました。ランカスター家の赤バラは(西洋で唯一の赤バラである)ガリカ種、ヨーク家の白バラはアルバ種だったという考えが主流です。

ケンティフォリア種(Rosa centifolia)

ケンティフォリア種の特徴は、見た目が華やかで香りがよいことです。ケンティフォリア(centifolia)は「百枚の葉を持った」という意味で、その名の通り、花びらが幾重にも重なった見た目をしています。そのため、現代人がイメージするバラに最も近いです。

最古のバラの1つと考えられてきたケンティフォリア種ですが、園芸植物史研究者のアリス・M・コーツは、「このバラについての記述であることが確かなものは1580年より以前に遡ることはできない4」と述べています。そして、西洋でこのバラが用いられた歴史は、二千年以上の歴史をもつ他の4種に比べると、ごく浅いだろうとしています。

このバラは、古代ローマ時代の博物学者・プリニウス(23-79年頃)が述べた「百葉バラ」だと長い間信じられてきました。しかしコーツが本を執筆した時点(1956年)の研究では、プリニウスの「百葉バラ」は異なった4種(ガリカ、フォエニケア、モスカータ、カニーナ)からできた、おそらくアルバ種とオータム・ダマスクの交雑による変種であるとされています。

南仏プロヴァンス発の化粧品メーカー「ロクシタン」が、バラの香料として使用しているのは、プロヴァンスの温暖な気候でよく育つ、ケンティフォリア種です。

古代ローマ時代のバラ文化

バラは西洋において、古来、最も愛されてきた花であり、日本でいうなら梅や桜の立ち位置と似ています。バラを愛好する文化は、すでに古代ローマ時代には存在しました。

古代ローマ人はバラを大変好み、バラを冬場でも手に入れるために、温水を使用するなどして、温室で栽培する方法も確立していました。ローマ人によるバラの需要は大変大きく、上流階級のみならず、一般市民もバラを愛していました。

ちなみに同じ頃のエジプト人も、バラをとても愛していて、同じく温室栽培を行っていたよ。クレオパトラはバラ好きだったことで有名だね。

人びとは、バラを花のまま愛でることは当然、その花びらを床の装飾、凱旋の行進などで撒き、花びらを油に浸したローズ・オイルを、軟膏や目薬として使用していました。バラは権力者には繁栄のシンボルとして、市民からは歓喜のシンボルとして好まれていました。古代ローマ時代の博物学者・プリニウスによると、古代ローマにはバラで花冠をつくる、花冠職人がいました5。

西洋の時代区分としては、西ローマ帝国が滅びてからが中世期とされます。中世期に為政者となったゲルマン人は、洗練されたローマ文化を積極的に取り入れたため、その文化の大部分がローマ化されました。人びとのバラ好きも、中世期にそのまま引き継がれ、中世の人びとにとっても、花といえばバラでした。

中世ヨーロッパのバラ文化

前章では古代ローマ時代のバラ文化を紹介しました。本章では、バラにまつわる中世ヨーロッパの文化を4つ紹介します。

ロザリオ

バラにまつわる中世ヨーロッパの文化として、第一にロザリオが挙げられます。

中世期のローマ・カトリック教会にて、聖母マリアに祈りを捧げるために使用する数珠状の道具を「ロザリオ」と呼びます。この名称は、ラテン語の「rosarium(バラの冠)」に由来します。名称の起原にはさまざまな説がありますが、花のなかでも「バラ」を選んだ点は、古代ローマ時代のバラ愛好文化を引き継いでいると思われます。

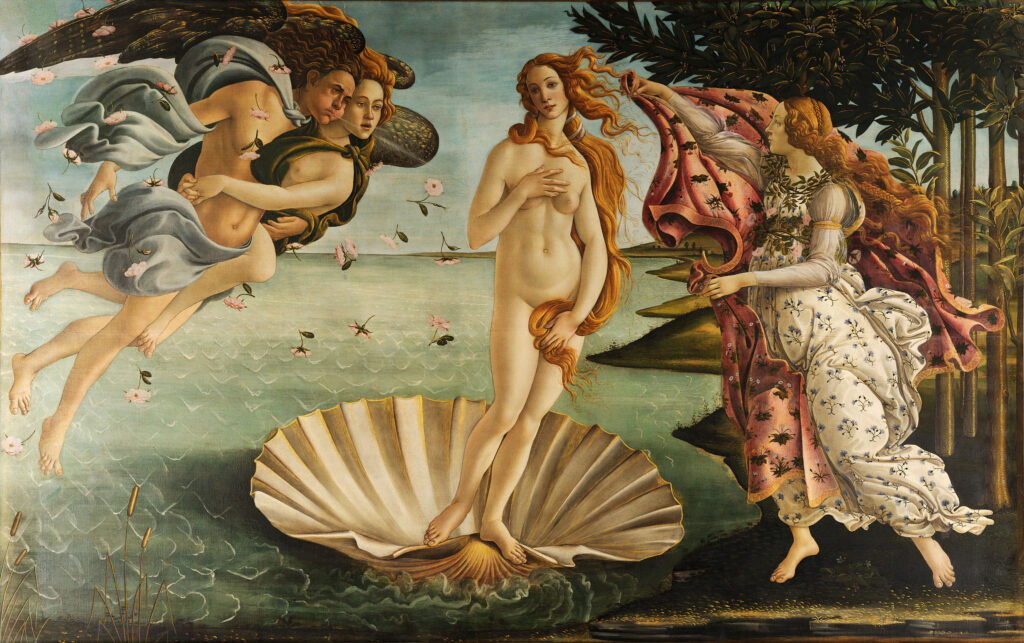

古代ローマ人が、バラの花冠を好んでいたことをすでに述べました。中世期には、バラは聖母マリアと結びつけられ、純潔の象徴にもなったため、処女だけがバラの花冠をかぶることを許されていました6。

中世人が美しいと思った花は、たいてい聖母マリアに捧げられ、聖母マリアの花とされました。人びとが美しいと思う花を、信仰のなかで最も重要な女性に捧げたいと思うのは、自然な流れだと思います。例えばバラ以外にも、ユリ、アイリス、スミレなども、聖母マリアの花とされています。

記章・紋章

バラにまつわる中世ヨーロッパの文化として、第二にバラの記章・紋章が挙げられます。

バラはアイリスと並んで、記章や紋章のデザインに取り入れられることの多い花でした。その代表例として、バラを記章として採用したイングランド王家、アイリスを紋章として採用したフランス王家が挙げられます。記章や紋章は、戦場において個人や家系、グループを見分けるために使用された、アイコンのようなものです。

なお、記章と紋章は厳密にいうとやや異なります。紋章は高貴な個人や家系に対しに使用されますが、記章は使用人の服や、集団の軍旗などにも使用されました。記章は、味方であることを分かりやすく示すためのシンボルだったと思われます。

バラを記章にした有名な例として、イングランド王朝のヨーク家とランカスター家が挙げられます。イングランドでは、フランスとの百年戦争(1339-1453年)に敗北したあと、王位継承をめぐってヨーク家とランカスター家が争いました。両家の記章がそれぞれ白バラと赤バラだったことから、この内戦を「バラ戦争」(1455-1485年)と呼びます。

30年におよぶ争いのはてに、ランカスター家の傍流である、テューダー家が王位を継承することになりました。テューダー朝を開いたヘンリー7世は、バラ戦争の混乱を収束するために、ヨーク家のエリザベス・オブ・ヨークと結婚したため、その記章はヨーク家の白バラと、ランカスター家の赤バラを取り入れたデザインになりました。

ちなみに、日本の運動会で赤組と白組に分かれて戦うのは、(バラ戦争ではなく)源平合戦に由来しているよ。これまで色の歴史で紹介してきた通り、赤と白は人間にとって最も古くからなじみのある色だから、シンボル化しやすいんだろうね。

権謀術数がうずまいたバラ戦争は、文学作品の題材にされることも多く、シェイクスピアが『ヘンリー6世』『リチャード3世』の劇をつくっています。日本の漫画だと、リチャード3世を主人公にした、『薔薇王の葬列』がよく知られています。中世イングランドの雰囲気がよく分かる、おすすめ漫画です。

聖堂の意匠 – バラ窓

バラにまつわる中世ヨーロッパの文化として、第三に聖堂の意匠が挙げられます。

中世のゴシック時代(13-15世紀)に流行した、ゴシック様式の聖堂建築は、尖頭アーチ、天高く伸びる塔、広くなった窓に施されたステンドグラスを特徴としています。そのステンドグラスの中には、「バラ窓」と呼ばれる、バラの花びらが重なり合っている様子を意匠化した、円形のステンドグラスがあります。

バラの見た目がステンドグラスの意匠に採用されたのは、中世人にとってバラが最もメジャーな花だったからでもありますが、聖母マリアにみたてられた花だったからでもあります。12-13世紀には、とくに都市に暮らす人びとの間で聖母マリア信仰が広まった時期であり7、その影響もあって聖堂にバラの意匠が採用されたと考えられます。

すでに紹介した通り、中世人が美しいと思った花は、たいてい聖母マリアに捧げられているよ。

ちなみに、「ノートル・ダム(Notre-Dame)」はフランス語で「我らの貴婦人」という意味で、聖母マリアを指す言葉です。よって、世界各地にある「ノートルダム聖堂」は、聖母マリアに捧げられた聖堂ということになります。パリにあるノートルダム大聖堂がとくに有名で、このような聖堂には、たいていバラ窓が備わっています。

文学作品 – 薔薇物語

バラにまつわる中世ヨーロッパの文化として、第四に文学作品が挙げられます。

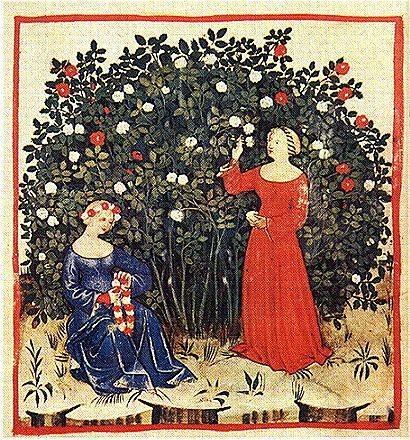

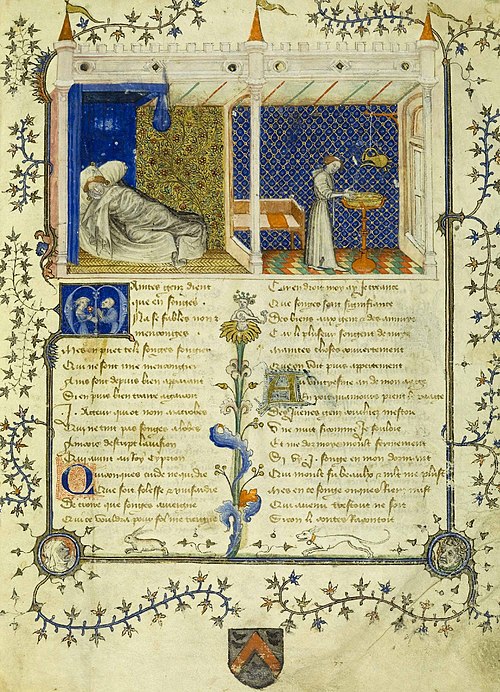

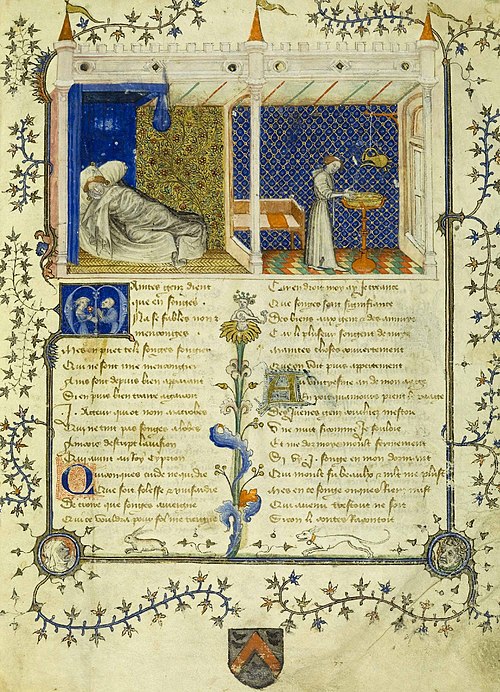

ギョーム・ド・ロリス(本編を執筆)とジャン・ド・マン(続編を執筆)が書いたとされる『薔薇物語』(1390年頃完成)は、中世期の代表的な文学作品の1つです。タイトルの「薔薇」は、詩人が恋する女性の名前、かつ、女性の性を象徴しています。

『薔薇物語』では、主人公である詩人の愛の巡礼について、ロマンチックに歌いあげられています。宮廷や騎士道にのっとった、恋愛作法について書かれているため、恋愛技術書としても(?)、中世期に広く読まれました。女性や性を「薔薇」という言葉で表すことは、この時代にバラの花がメジャーだったことを、よく裏付けています。

ちなみに『薔薇物語』はちくま文庫から日本語訳が出版されており、表紙も美麗です。しかし長らく絶版のため、中古本が高騰しています(再販して!)。私は比較的安いタイミングを見計らって中古で買いましたが、まだ読めていません…。

文学作品でいうと、イタリアの記号学者かつ小説家、ウンベルト・エーコ(1932-2016年)の代表作『薔薇の名前』にも、「薔薇」が使用されています。この小説は中世期の修道院を舞台にした物語で、タイトルの「薔薇」には、中世的な感性が表れています(エーコは記号学者でもあるから当然である)。

『薔薇の名前』の作中には数多の暗喩が存在するため、「薔薇」が何を象徴しているかは、私もよく分かりません。中世期のバラには、現代人の我々がまだ発見できていない、さまざまな神秘があると思います。

「中世ヨーロッパを舞台にしたおすすめの文学作品は?」と訊かれたら、私は間違いなく『薔薇の名前』を挙げます。これまでの人生で読んだ小説のなかでトップ10に入るお気に入りです。ガルシア・マルケスの『百年の孤独』と同様に、「文庫化したら世界が滅びる」と言われています。

まぼろしの青バラ

これまで、古代期から中世期にかけての、西洋のバラ文化について紹介してきました。バラは西洋人にとって非常に大切な花で、それゆえさらなる美を求めて、さまざまな品種がつくられてきました。

伝統的なバラは、ピンクを含む白~赤にかけての色ですが、近代になると品種改良により、さまざまな色のバラが登場します。しかし、青のバラだけはどうしても生みだせず、長らくそれは不可能だと考えられていました。そのため青バラには「不可能」という花言葉があります。

青バラはついに、日本企業のサントリーとオーストラリア企業の共同研究によって、開発されました(2004年に発表)。そのバラは「アプローズ」もしくは「サントリーブルーローズ」とも呼ばれます。しかしながら、色味が青というよりは青紫に近いので、さらに青くする研究が続けられています。

日本企業が青バラを開発した、という話はバラを愛する文化圏では非常に有名なので、覚えておくと会話のネタになるかもしれません。ちなみに、西洋において「青」という色が評価されはじめたのは、中世期のことです。おそらくその頃から、青バラの開発は西洋人の夢だったのでしょう。

おわりに

今回は、西洋におけるバラの文化を紹介しました。

バラは西洋文化圏において、古代から現代にいたるまで、最も愛されてきた花です。まずは西洋バラの先祖とされている5種を紹介し、その次に古代ローマ時代の文化と、中世期の文化を紹介しました。中世期の文化としては、以下4つを紹介しました。

- ロザリオ

- 記章・紋章(イングランド王朝)

- 聖堂の意匠(バラ窓)

- 文学作品(薔薇物語)

バラ愛好家の間で長年の夢だった青バラは、2000年を過ぎてからやっと開発されました。これからもバラは人びとに愛される花でありつづけることでしょう。

次回は、バラも含めた、中世ヨーロッパで人気だった花の文化を紹介します。

参考文献

花好きの方には以下の事典がおすすめです。西洋における花の文化を、花別に調べることができます。

- アリス・M・コーツ『花の西洋史事典』白幡洋三郎、白幡節子約、八坂書房、329頁。なお遠山茂樹『歴史の中の植物』では、バラの五大先祖はコーツの挙げたものと1つ異なり、モスカータ種の代わりにカニナ種(Rosa canina)が挙げられている。いずれのバラにも長い歴史があるが、どれを5つに含めるかは、専門家の間でも議論の余地がありそうだ。 ↩︎

- 同書、349頁。 ↩︎

- 同書、329頁。 ↩︎

- 同書、334頁。 ↩︎

- 遠山茂樹『歴史の中の植物』八坂書房、2019年、127-129頁。 ↩︎

- ハンス・ビーダーマン『図説 世界シンボル事典

- 前掲書、遠藤茂樹、137-138頁。 ↩︎