西洋中世期に主流だった色のなかで、赤は最も人気な色でした。中世期の後半に青の評価が上がったときも、赤の評価はいぜんとして高いままで、赤は青と並んで、王侯貴族に好まれる色でありつづけました。赤と青が好まれたなごりは現代でも、国旗やネクタイの色に現れています。

今回は、なぜ何千年もの間、赤が不動の人気色だったのかを考えます。姉妹編である、青の歴史は以下記事にまとめています。

太古 – 色といえば赤

古代社会における白/黒/赤

バーリンとケイの法則によると、多くの古代社会では、白/黒/赤の3色がメインの色彩体系になると定義されています。具体的には、色名を表す言葉が、あらゆる言語において以下の順番で進化すると言われています。

- 白(white)と黒(black)は全ての言語にある。

- 色名が3つなら赤(red)がある。

白と黒は、明度(明るい ⇔ 暗い)の関係で対になっています。つまりこの法則に基づくと、多くの古代社会において、最初に認知される明るい色が「白」であり、最初に認知される暗い色が「黒」であるということになります。

なお、この場合の「白」「黒」は当然、カラーコード上の完全な白(#ffffff)、完全な黒(#000000)ではなく、白=「暗い色と比較した際の明るい色」、黒=「明るい色を比較した際の暗い色」を意味します。多少ほかの色が混ざっていても、その頃の古代人は色を「明るい」or「暗い」でしか判断できませんでした。

バーリンとケイの法則によると、多くの古代社会において、白・黒の次に認知される色は「赤」だとされています。赤は、白・黒のような「明度」のベクトルではなく、「彩度」のベクトルを持ちます。彩度は、白・黒、その2色の間にある灰色をのぞく、全ての色に備わっています。それは「色の濃さ」とも言い換えることができます。つまり、古代人が最初に認知できる「濃い色」が赤だった、ということになります。

例えば、西洋の場合、ローマ時代初期まで、布を染めるとはたいていの場合、赤系統の色に染めることを指しました。その証拠に、ラテン語の語彙のなかでは、「染色した(coloratus)」と「赤い(ruber)」は同義語でした1。つまり当時の人びとにとっては「色」といえば「赤」だったということになります。

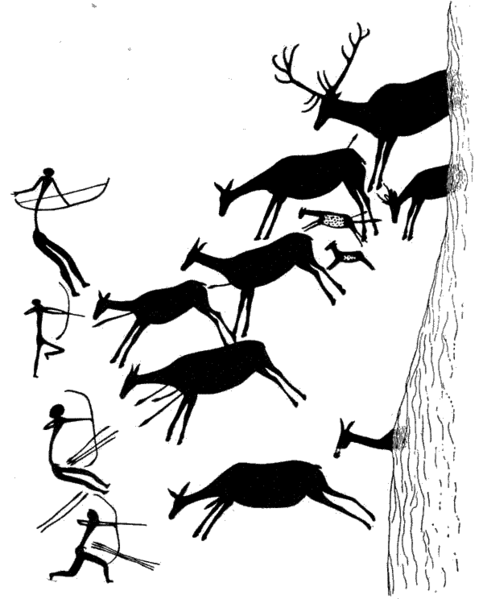

大昔の洞窟の壁画が、赤系統の色で描かれていることを考えると、赤の歴史が古いことがよく分かるよ。その理由として、他の色と比べて、赤の顔料が手に入りやすかったから、を挙げることもできるけれど、赤はヒトの目を引く色だということを、古代人も分かっていたんじゃないかな。

そして、なぜ他の色より注目してしまうのか?という理由の1つに、やはり「血」の存在は欠かせないと思うんだ。仲間が血を流していたら、ヒトという種の存続のためには、助けなければならないからね。

なぜ赤が認知されやすいのか

なぜ多くの古代社会で、最初に認知される濃い色が赤だったのでしょうか。さまざまな理由がある中で、これは外せないというものを1つ挙げるなら、人間を含めた、あらゆる脊椎動物の血の色が赤いことでしょう。つまり、ヒトが日常的に見る「血」と同じ色だったために、赤が白・黒の次に認知されやすかったと、推測できます。

ヒトが日常的に血を見る機会としては、以下2つが挙げられます。順番に説明します。

- 動物をさばくとき

- 月経・出産のとき(女性)

①動物をさばくとき

ヒトは雑食動物なので、動物の肉を食べます。動物の肉を食べるために必ずしなければならないことは、その動物を殺すことです。この原則は、狩りで捕えた動物を食べるにせよ、家畜として育てた動物を食べるにせよ、変わりません。

現代人の私たちは、肉を食べたい場合には、すでに解体された肉をスーパーマーケットで買うことができます。しかしながら、古代社会において肉の解体というのは、成人男性であれば誰でもできなければならない仕事の1つで、彼らにとって血をいっさい見ない日は、基本的にはありませんでした。

動物をさばくには力がいるから、効率性の観点から、男性がその役を担うことが多いよ。けれどおそらく、女性も小動物(ウサギやニワトリ)程度はさばけないと、一人前とは呼べなかったんじゃないかな。

②月経・出産のとき(女性)

身体的に成熟した女性であれば、必ず月に1回、1週間ほどの間、自分の血を見ることになります(月経)。また、出産の際には、赤ちゃんを産んだあとに、後産といって、胎盤などの不要になったものを排出します。ゆえに動物をさばく機会があまりない成人女性がいたとしても、彼女たちは問答無用で血を定期的に見ることになります。

現代でも、狩りはなくなったけれど月経はなくならないから、女性は引き続き血になじみがあるね。

ちなみに、生命を生みだす女性が、定期的に血を排出することは、血ないし「赤」という色の呪術的特性に一役買っていると思われます。後述する通り、血は良いシンボルにも悪いシンボルにもなるため、月経が神聖視される場合もあれば、ケガレとして忌避される場合もあります。それは女性が神聖視される一方で、蔑視されることにもつながっていきます(中世ヨーロッパでいうと聖女と魔女)。詳しくは以下の記事を参照ください。

以上に挙げた通り、古代人は日常的に血を見る機会があったため、血と同じ色である「赤」を、白・黒の次に認知したという流れは、自然に思えます。

血:相反する2つの性質

血は相反する2つのシンボルを持ち、その性質はほぼそのまま、血と同じ色である「赤」にも当てはめられてきました。その性質とは、生命に関わるプラスの性質と、死に関わるマイナスの性質です。表にまとめると以下の通りです。

| プラスの性質 | マイナスの性質 |

|---|---|

| 生命の源(豊饒・多産) | 死の源 |

| 清浄 | 不純 |

| 神聖 | タブー |

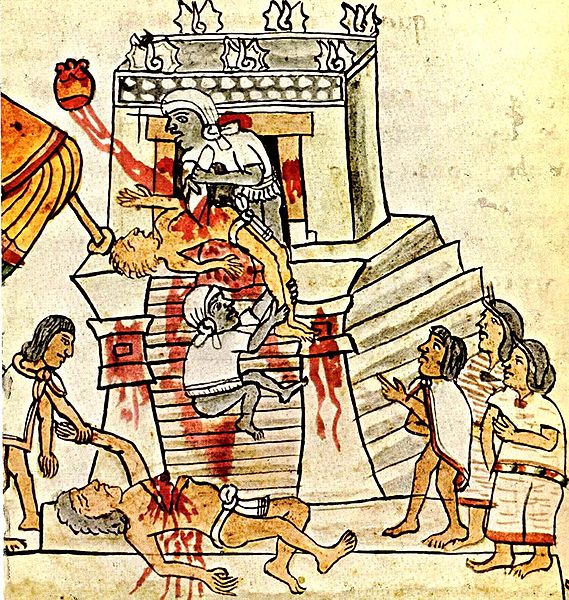

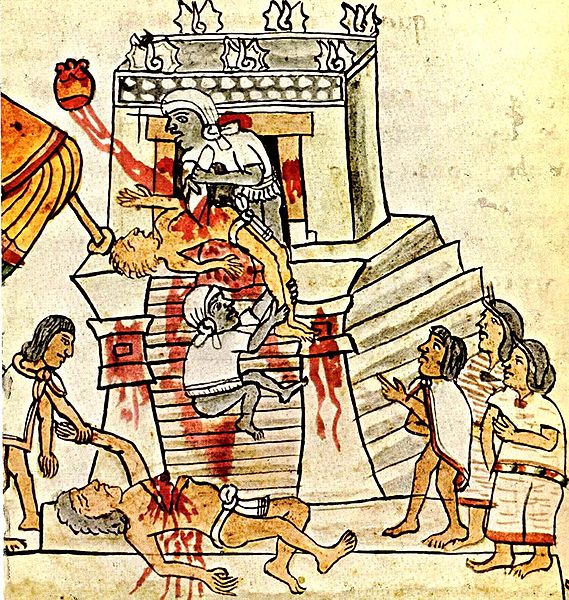

生命の源であると同時に、死の源でもある血には、太古より呪術的性格が与えられてきました。具体的には、血が神々のものであり、その食料であるという考えは、大部分の文化圏において、長い間支配的でした2。そのような文化圏では、人間やその血、動物やその血を神への供物として捧げる風習が存在します。

「血を供物として捧げる」と聞くと、多くの人がアステカ文明における、人間の心臓を捧げる風習を想起するでしょう。近代になって、その風習を「発見」した西洋人たちは、それを野蛮であると非難しましたが、自分たちも太古は同じようなことをしていたことを、また自分たちがその風習の系譜上にいることを、知らなかったのだと思います。

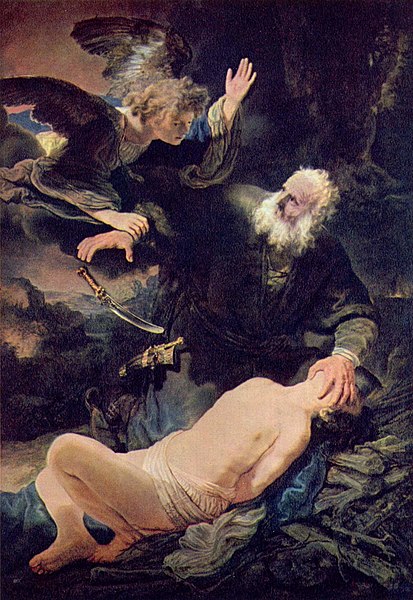

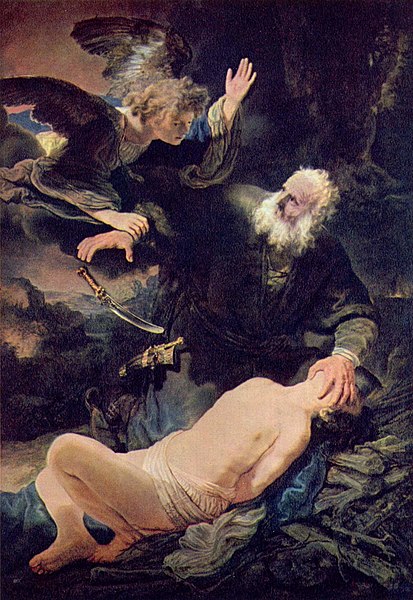

実際、多くの宗教では供物として何らかの肉や血を捧げる風習があります。例えば旧約聖書においては、「カインとアベル」のアベルが、羊を供物として捧げるエピソードや、アブラムが息子のイサクを、供物として捧げようとするエピソードがあります。

アブラハムのケースは、神からの「試練」として有名だね。神はアブラハムの信仰心を確かめるために、一人息子を捧げよと指示したんだ。結果的に、アブラハムの信仰が厚いことが分かったため、息子が捧げられる前に、神はその行為を止めたんだ。

多くの文化圏では、文明が発展するに伴い、人間や動物を手にかることに対し、しのびない気持ちが出てきます。よって、供物は、人間→動物→無生物(人間や動物をかたどったパンやまんじゅうなど)の順に遷移していくのが一般的です。

じつは西洋の古代信仰で葡萄酒(ワイン)が重要視されるのは、この赤い飲み物が、神聖なシンボルである血の代替物だからです。例えば、古代ギリシアのディオニュソス信仰では、赤ワインが血にとって代わったことで、動物供儀が徐々に衰退しました3。赤ワインは血のプラスの性質を受け継ぎ、生命の象徴、不死の飲み物と捉えられてきました。

西洋中世期のキリスト教信仰においては、神との一体化を目的とする、聖体拝領の儀式が行われました。この儀式では、キリストの血の象徴である赤ワインと、キリストの肉の象徴であるパンを、信者たちが口にします。このとき、赤ワインがキリストの血を表していることは、古代からの赤ワインの伝統を受け継いでいます。この意味において、白ワインはワインではありませんでした。

ちなみに、アブラハムが息子のイサクを捧げようとする場面は、映画『天地創造』のパッケージデザインになっています。エデンからの追放、ノアの箱舟など、旧約聖書の有名エピソードを美麗な映像とともに学べるおすすめ映画です。キリスト教文化圏では、学校で流す教育映画になっているのではないかと想像します。

古代期 – 赤紫が最も高貴

前章では、ほとんどの古代社会において、色といえば赤という認識だったことを紹介しました。その背景には、赤が血と同じ色であることがあると思われます。ここからは、西洋の古代期における赤の評価を紹介します。

古代期には染物として、フェニキア人の赤紫が最も好まれていました。加えてアカネ(植物)やケルメス(虫)で赤く染めた布もメジャーでした。壁画の赤には、辰砂(鉱物)が好まれました。

フェニキア人の赤紫

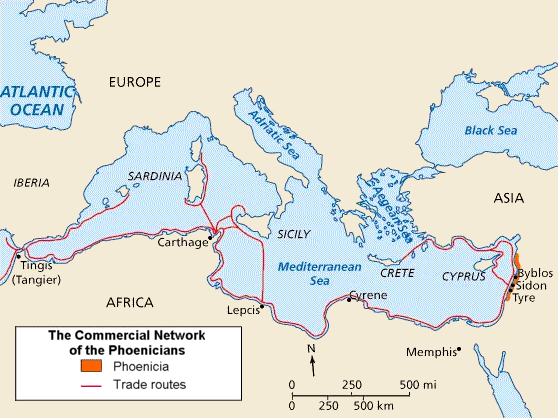

西洋の古代文明の形成者といえば、ギリシア人をイメージする人が多いと思います。ところがそれ以前に、地中海の覇権を握っていた民族に、ギリシア人から「フェニキア人」と呼ばれた民族がいます。フェニキア人は紀元前12世紀頃から紀元前8世紀頃まで、地中海の交易を独占し、西方系諸文字の源流となる、フェニキア文字をギリシア人に伝えました。

アルファベットはギリシア人が発明したのだけど、それらはシナイ文字・フェニキア文字から発達したよ。

フェニキア人については、史料がとぼしく、詳しいことはよく分かっていません。しかしながら、フェニキア人は赤紫の染物を特産に交易していたことで、よく知られています。この赤紫の染物は、鮮やかで美しい上に、色あせにくい(=耐光性がある)という性質を持っていたため、古代ギリシア人やローマ人の間で評判になりました。とくに古代ローマ人の間では、その赤紫の染物が富と権威の象徴と見なされ、王や族長、聖職者などがまとい、神々の彫像にも着せられました4。

現代のような化学染料がない時代は、あたりを見渡しても、自然からとれる素朴な色しか目に入らなかったんだ。そのため「鮮やかな色」というのは貴重で、どんな色でもその点だけで、高貴な人からもてはやされたんだよ。

フェニキア人は、太陽にあたるたびにむしろ発色が豊かになり、色味が変化していく(※)不思議な赤紫の染物の製法を、頑なに秘密にしていました。そのためローマ人は長い間、この色を生み出すことができず、大金を払ってフェニキア人から購入するしかありませんでした。ローマ人から垂涎の的になった赤紫の染物は、何からつくられていたのでしょうか。

※この染物の色相は、赤→紫→黒→ときにバラ色や薄紫→青、と変化して、最終的に赤に戻る5。

じつはこの赤紫は、地中海東岸でとれる、貝の汁からつくられていました。汁自体は黄色をしていますが、太陽の光にさらすと、赤紫に変色します。ゆえにこの色は、後世では「貝紫」とも呼ばれます。

赤紫の染料がとれる貝は、アクキガイ科に属する貝で、大きく以下2種類に分けられます。

- プルプラ貝(purpra)

- ムレクス貝(murex)

プルプラ貝は、その名の通り「紫」の語源になった貝で、高級な赤紫はこの貝で染められています。ムレクス貝は、さらに細かく、①細長いムレクス・ブランダリス(murex brandaris)、②円錐形のムレクス・トルンクルス(murex trunculus)の2種類に分けられます。最も需要があったのはムレクス・トルンクルスで、現パレスチナの沿岸部、シドンとティルス地方で大量に採取されました。

赤紫の染料がとれた貝は、他にもたくさんあったと思われますが、はっきりと分かっているのは上に挙げた2種です。赤紫の染物は古代期において、最も儲かる商材の1つだったため、染色方法等も秘密にされていました。ゆえに工房ごとに独自の染色技術が発展しました。

プリニウスの『博物誌』第9巻第41-45章によると、染料324グラムを入手するには、7-8キログラムの貝汁が必要でした。ちなみに、貝が染料となる汁を吐き出すのは、死にかけたときなので、染料をとるまで生かしておく必要がありました。

赤紫の染料の発見の起原については、さまざまな伝承があります。例えば、ギリシアで最も広まっていた伝承によると、その染料を発見したのは、一匹の犬だとされました。その犬の飼い主は、ヘラクレス、クレタ王のミノス、羊飼いなどとされています。下の絵の通り、犬が浜辺をうろついていたとき、貝を噛むと、鼻先が赤く染まったといいます。

また別の伝承によると、フェニキアの船乗りが、食事の際にアクキガイの身を貝殻から取り出そうとしたときに、指先が赤く染まったことで発見された、とされています。

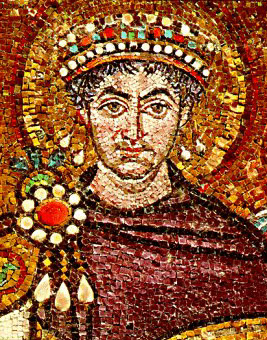

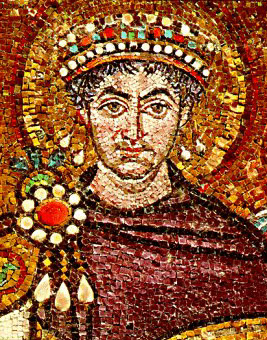

赤紫はやがてローマ皇帝の色となり、元老院議員の衣に、わずかに線状の赤紫を入れること以外は、一般人がその色をまとうことが禁じられました6。皇帝のシンボルとしての赤紫の伝統は、中世期のビザンツ帝国(東ローマ帝国)の皇帝にも受け継がれました。

ところが中世期には、赤紫はまぼろしの色になっていきます。というのも、乱獲によって貝が減り、染料が得にくくなったためです。赤紫の染色手法は、15世紀のビザンツ帝国の滅亡によってほぼ消滅しました。古代の赤紫の染色手法が再び明らかになるのは、19世紀のことです。

1858年、フランスの動物学者、アンリ・ド・ラカズ=デュティエがスペインのミノルカ島で調査中、土地の漁師のシャツがつぶれた貝で黄色く染みのついているのを見た。漁師はこの染みが太陽の光できれいな紫色に変色するのだと彼に教えたのである。こうして貝紫の貝が特定され、紫色の染色のからくりが再発見されたのである。

徳井淑子『中世ヨーロッパの色彩世界』講談社、2023年、78頁。

メジャーな赤の染料と顔料

すでに紹介した通り、古代期には染物として、フェニキア人の赤紫(貝紫)が最も好まれていました。本章では、貝紫以外のメジャーな赤系統の染料として、①アカネと②ケルメス、壁画に使われた顔料として③辰砂を紹介します。

アカネ

アカネは多年生植物で、多くの土地、とくに湿地帯を好んで生息しています。その根には強い染色力があることで知られ、新石器時代の紀元前5000年紀、あるいはさらに前から赤の染料として用いられてきました。当然、フェニキア人の貝紫よりもずっと長い歴史を持ち、赤の染料としては最も古く、広く用いられてきました。

アカネ染めは、媒染剤を使えば、赤系統でさまざまな色相を出せることが、早くから知られていました。そのような多彩性の利点がありましたが、アカネ染めは色つやに欠けていました。よって古代ギリシアやローマの染色職人たちは、より鮮やかな赤を出せる、ケルメス染めを好みました。ケルメスについては後述します。

日本においてもアカネは、古代から室町時代にかけて、メジャーな赤の染料です。和歌における「あかねさす」の枕詞は、明るさを強調する意味で用いられ、「紫」「日」「月」「照る」「昼」にかかります。つまり(紫はよく分からないが)光を表す概念にかかります。

広辞苑によると、赤の読み方「あか」は「明」の意で、「くろ(暗)」の対になるという説があります。すなわち、日本においても、太古より色といえば赤で、色のなかで最も呪術的な特性を付与されてきました。

この植物の名前と「赤」という色名は、多くの地域で似通っており、アカネと赤が太古より切り離せない関係にあることが分かります。例えば、ラテン語でアカネは「ルビア(rubia)」、赤は「ルベル(ruber)」です。日本においても、「アカネ」という植物の名称は、赤根(あか―ね)という意味からできたのかもしれません。

ケルメス

ケルメスは動物由来の染料で、より具体的にいうと昆虫を乾燥させてつくる染料です。この昆虫は、地中海周辺に生える樹木(大部分はコナラ)の葉についていて、赤の染料となるのはメスだけ、しかも卵を産もうとしている時期のみしか染料となりません。

言い換えると、ケルメスはわずかな染料を得るために、大量の虫が必要になります。よって、貝紫と同様に、この染料で染めた布は高価でした。ただし、アカネと違って色が安定していて、鮮やかという利点がありました。

辰砂

辰砂は赤の鉱物です。鉱物は水などの液体に溶けないので、染物には使えませんが、砕いて粉状にすれば、絵画の顔料として使用できます。辰砂は古代エジプト人、ギリシア人の時代から赤の顔料としてよく知られていました。辰砂をとくに好んだのは古代ローマ人で、その鮮やかな赤色から、「賢者の石」とも呼んでいました。

「賢者の石」の色は、西洋においては古代より「赤」であると考えられてきたよ。これまで見てきた赤の呪術性を考えると、賢者の石が青でも金でもなく、「赤」でなければならない、という思考の流れはもっともだね。血の色から転じて、赤は生命の源と神聖な力のシンボルなんだ。

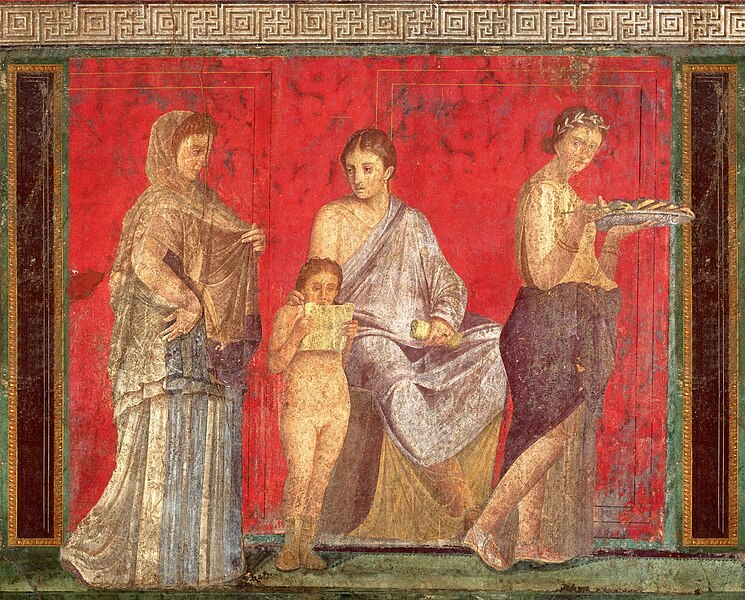

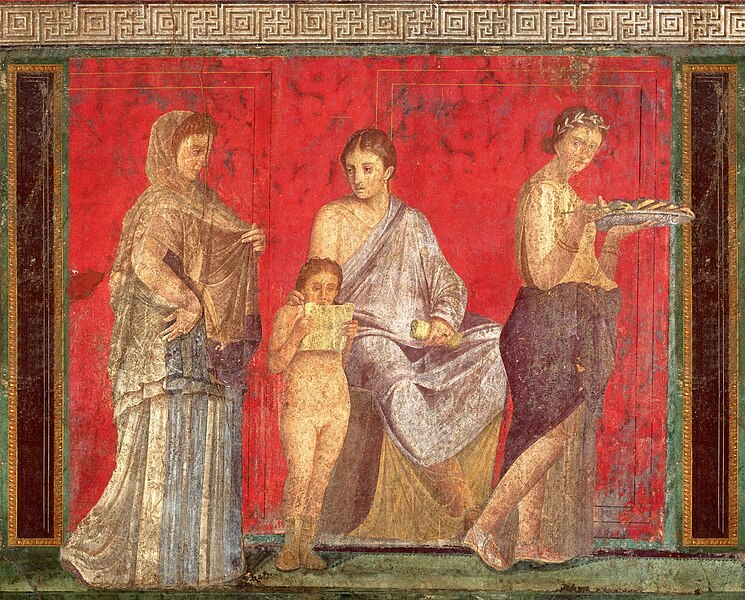

辰砂は高価で、強い毒性があるにもかかわらず、古代ローマ人の間で大いに流行しました。例えば、古代ローマ都市・ポンペイには、赤を使用した壁画が数多く存在し、その赤色には辰砂も使われていました。ポンペイの鮮やかな赤は、現代において「ポンペイ・レッド」と呼ばれるくらい有名で、その名前からすぐに「秘儀荘」を想起する人も多いでしょう。

「秘儀荘」とはポンペイの郊外に残る、上流市民の持ち物だったと考えられる、館のことです。当時の秘儀の様子を壁一面に描いた<秘儀の間>があることから、その名がつけられました。<秘儀の間>の壁画は、どれも赤の背景で塗られており、この赤には辰砂、シノピス、赤黄土(ルブリカ)などが使われています。

古代ローマ人の暮らしを語ろうとするとき、歴史研究者がこぞって「ポンペイ」を例に挙げる理由は、ポンペイに最も保存状態よく、古代ローマ都市の遺跡が残っているからだよ。

なぜ保存状態がよいかというと、西暦79年にヴェスヴィオス山が噴火したときに、ポンペイの都市ごと火山灰に埋まったからなんだ。埋まった町が再発見されたのは18世紀で、そのときから今でも発掘調査が続いているよ。

古代ポンペイの暮らしについて興味のある方は、以下の本がおすすめです。壁に書かれた市民のらくがきから、二千年前の暮らしを読みとく本です。らくがきには勘定の記録や、誰かを罵倒するもの等もあって、二千年前の人も現代人と同じような感情があったんだな、とほんわかします。

私は講談社学術文庫から出版された版を持っていますが、こちらの新版は、ヤマザキマリ×本村凌二の対談が収録されているようで、普通に読みたいです……。

古代ローマの染色組合

すでに、ローマ時代初期まで、布を染めるとはたいていの場合、赤系統の色に染めることを指したことを紹介しました。

古代ローマの共和政末期には、ローマ人の職人組合のうち、最も古い部類に入る「染色組合」が、以下の6組織に分かれました7。驚くべきことに、すべて赤系統の色で、このことからも、古代ローマ人が赤を大変好んでいたことが分かります。

| 組織の名称 | 具体的な色の管轄 |

|---|---|

| サンディキニイ | アカネ由来のあらゆる色相の赤をつくる |

| コクキナリイ | ケルメスによる赤をつくる |

| プルプラリイ | アクキガイ(フェニキア人が特産とした貝)由来の鮮やかで紫がかった赤をつくる |

| スパディカリイ | 各種の木をもととする濃い赤と、褐色味を帯びた赤をつくる |

| フランマリイ | ベニハナ由来の赤とオレンジ色をつくる |

| クロコタリイ | サフランからの黄色とオレンジ色をつくる |

上記のうち、アカネ、ケルメス、アクキガイの3つは、メジャーな赤の染料としてすでに紹介しました。

中世期 – 赤は青と並ぶ2大人気色

前章では、西洋の古代期における赤の評価を紹介しました。古代期には染物として、フェニキア人の赤紫が最も好まれ、他にもさまざまな染料を使って、赤の染物がつくられていました。

本章では、西洋の中世期における赤の評価を紹介します。

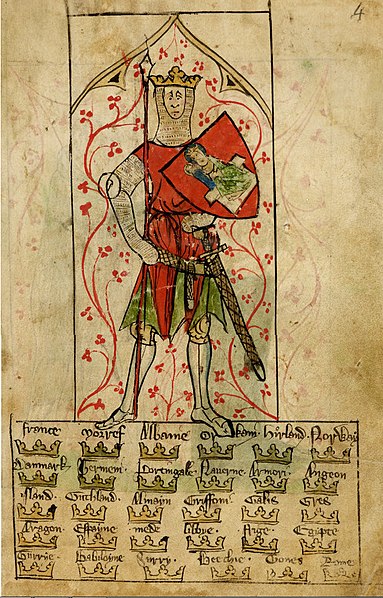

中世期には、赤は青と並んで、貴族に好まれる二大色でした。例えば、ヨーロッパ全地域を対象にした紋章(※)の色に、赤と青が使われた割合を年代別に見ると、以下の通りです8。

※中世期の紋章は主に、個人を識別するために使われていた。具体的には、戦場で鎧兜に身を包む騎士たちが、顔が見えなくても、互いが何者かを見分けられるよう、自らのアイコンとして紋章を使っていた。

| 年代 | 赤 | 青 |

|---|---|---|

| 1200年頃 | 60% | 5% |

| 1300年頃 | 50% | 25% |

| 1400年頃 | 40% | 30% |

この表からは、赤は伝統的に貴族に好まれた色で、中世期の後半に青の評価が急激に上がったときも、赤の評価はいぜんとして高いままだった、ということが読み取れます。

赤が好まれた理由として、ここでは以下3つを紹介します。順番に説明していきます。

- 高貴な赤紫の代用

- 血の色からの肯定的な意味づけ

- 鮮やかで目立つこと

高貴な赤紫の代用

赤の評価が高かった理由として第一に、高貴な赤紫の伝統を踏襲していることが挙げられます。

古代ローマ時代に、貝を染料とする赤紫が、皇帝の色になったことを、すでに紹介しました。当時、赤紫の衣をまとえるのは皇帝だけで、皇帝に近い地位の元老院議員のみが、衣の一部に赤紫を使うことが許可されていました。

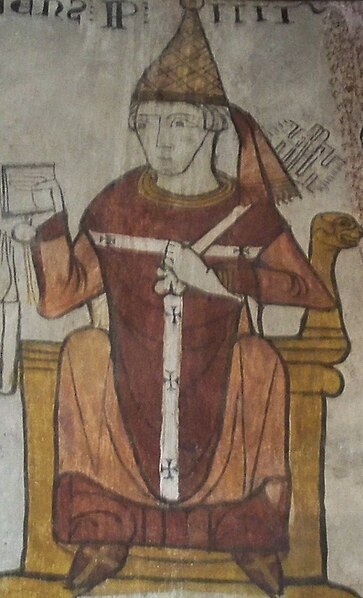

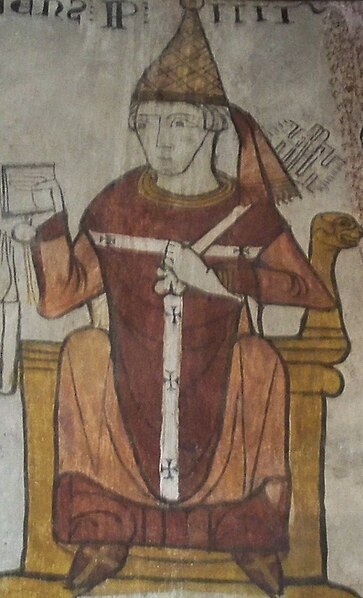

皇帝のシンボルとしての赤紫は、中世期にも引き継がれました。具体的には、西洋の東側ではビザンツ帝国(東ローマ帝国)の皇帝が赤紫をまとうようになります。

西洋の西側では、アクキガイの減少により赤紫の衣を入手することが難しくなっていました。そのため、赤紫の代用として、ケルメス染めの赤を、特権階級がまとうようになりました。特権階級とは、教皇、枢機卿(教皇につぐ高位聖職者)、王、貴族などです。このころになると、赤は皇帝のシンボルから転じて、権威の象徴にもなっていました。

ちなみに、中世期の教皇は、ローマ皇帝の後継者を自認しており、ときに諸王より強い権力を持っていました。このような宗教的な権力のことを、俗権の対義語として、「聖権」と呼びます。

中世期の人びとは、所属する国というよりは、「キリスト教」という同じ宗教を信仰している者同士で、仲間意識を持っており、その権力の頂点には教皇がいました。詳しくは以下記事を参照ください。

血の色からの肯定的な意味づけ

赤の評価が高かった理由として第二に、血の色からの肯定的な意味づけがあったことが挙げられます。

すでに紹介した通り、血は相反する2つのシンボルを持ちます。一つには、生命に関わるプラスの性質、もう一つには、死に関わるマイナスの性質を持ちました。中世期には、赤ワインがキリストの血を象徴していたこともあり、赤の肯定的な性質が高まりました。

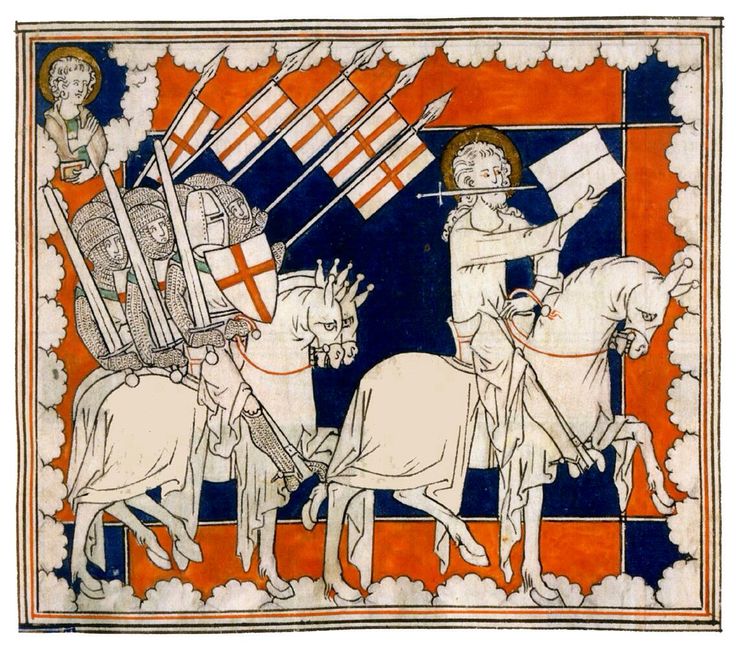

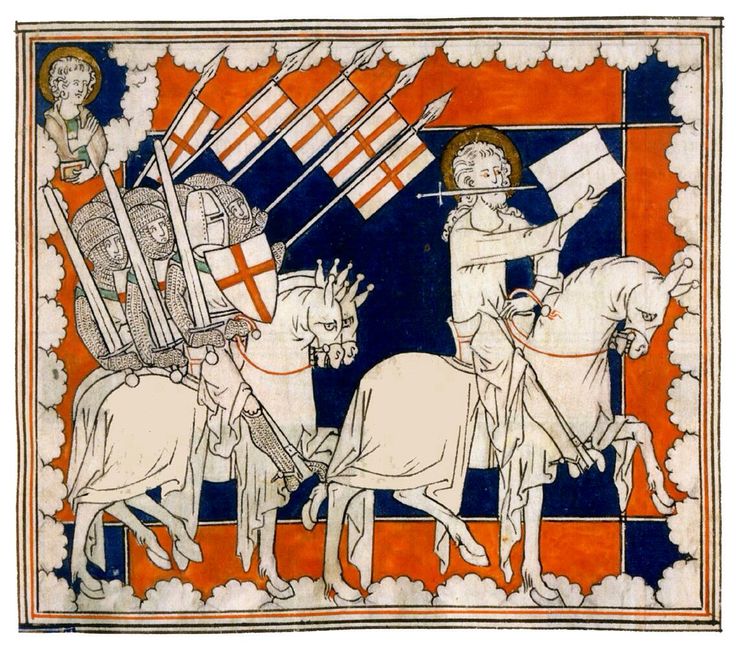

上図は、サタンとその礼賛者たちに勝利した、黙示録の白い騎士たちを描いた絵です。白字に赤い十字が織り込まれた旗は、第3回十字軍から兵士が掲げたものと同様です。「白」には伝統的に、悪に対する善のシンボルがあります(※)が、そこに「赤」の「十字」が織り込まれた点は、キリストの血と無関係ではないでしょう。旗に掲げる十字が、青でも金でもなく「赤」である、という点は非常に興味深いです。

※中世の文学作品においては基本的に、白の騎士は味方であり、黒の騎士は悪者である。

赤はまた、血と同じ色であることから、伝統的に魔除けやお守りの色とされてきました。それは赤が生命力を象徴することに関連しています。騎士がよく赤を身につけるのは、出血により命を落とすことの多い彼らが、止血の効果を期待したからでもあり、逆に「自分には血を流す覚悟がある」という勇敢性を示すためでもありました。

赤の護符としての文化は、西洋に限らず、広い文化圏に見られます。例えば日本においても、赤ん坊や子供に赤い衣を着せる文化があります。

鮮やかで目立つこと

赤の評価が高かった理由として第三に、当時の染物のなかでは、赤が最も鮮やかだったことが挙げられます。

フェニキア人の赤紫の章で紹介した通り、現代のような化学染料がない時代は、「鮮やかな色」がたいへん貴重で、どんな色でもその点だけで、もてはやされました。言い換えると、当時の人にとっては、鮮やかな色はそのまま、美しいことを意味しました。そのへんで採れる草木で染めた素朴な色は、貧乏人の色でした。

古代ローマにおけるメジャーな赤の染料として、すでにケルメス(昆虫からつくる染料)を紹介しました。フェニキア人の赤紫が手に入らなくなった中世期には、このケルメスによる、鮮やかな赤の染物がたいへん好まれました。中世期に流行した最高級毛織物に「スカーレット」と呼ばれるものがあります。この名前は、ケルメスで染めた深紅の織物を指し、緋色を意味する西欧単語の語源となりました。

スカーレットは他のどの織物よりも高価でした。その理由として、需要が大きかったことの他に、わずかな染料を得るために、大変な労力がかかることが挙げられます。具体的には、ケルメス染料1gを得るには、60-80匹の虫が必要でした9。

これまで赤の肯定的な性質を紹介してきましたが、どんな色にもよい面だけでなく悪い面があります。赤にも否定的な性質があり、それは西洋では例えば、赤毛の人への蔑視に現れています。

この赤は茶色を帯びた赤を指し、中世期より、裏切りを指す色と捉えられてきました。例えば、イエスをユダヤ人に引き渡したユダの髪や、キツネの毛が、しばしばこの色で描かれます。

おわりに

今回は、西洋における赤の歴史を紹介しました。

赤は多くの古代社会において、白・黒の次に認知された色だとされています。その理由として、ヒトが日常的に見る「血」と同じ色だったことが挙げられます。血もしくは赤には、古くから相反する2つの性質が付与されてきました。それは一つには、生命に関わるプラスの性質、もう一つには、死に関わるマイナスの性質でした。

西洋の古代期において、フェニキア人がもたらした、アクキガイの汁で染める赤紫は、色のなかで最も好まれていました。その染物は鮮やかである上に、太陽にあたるたびにむしろ発色が豊かになり、色味が変化していく不思議な布でした。やがて、赤紫の衣をまとえるのはローマ皇帝のみになり、赤紫には皇帝と権威のシンボルが付与されました。

古代ローマ人は赤系統の色を好み、アクキガイの他にも、アカネやケルメスなどを使用した染物をつくっていました。古代ローマの共和政末期、染色組合は、色の管轄によって6つに分かれましたが、その6色はすべて赤系統の色でした。

西洋の中世期において、赤は青と並んで貴族に好まれる色でした。その理由として、以下3点を挙げました。

- 高貴な赤紫の代用

- 血の色からの肯定的な意味づけ

- 鮮やかで目立つこと

中世期には、アクキガイの汁で染める赤紫は、貝の乱獲によって入手しづらくなっていました。そのため、ケルメスで染めた深紅が、赤紫の代わりに好まれるようになりました。

中世期に赤が評価されていたことは、現代でも国旗やネクタイに赤の比率が(青とともに)高いことに現れています。赤のネクタイが相手に与える印象には、「情熱的」「勇敢」「積極的」等があり、これはまさに中世期の騎士が赤を身につけた文化のなごりです。

sousouはアルバイトで、紳士服屋の店員をしていたことがあるんだけど、就活生さんがネクタイを探しているときは、赤か青をすすめていたよ。まさか中世の色彩文化につながるなんて、おもしろいね。

以上、西洋における赤の歴史でした。

姉妹編である、青の歴史は以下記事にまとめています。

参考文献

中世人の色彩感覚について知りたい方は、中世期の服飾を専門としている、徳井淑子さんの『中世ヨーロッパの色彩世界』がおすすめです。中世期における各色の利用シーンなど、必要な情報を分かりやすく得られます。