中世期の西洋大陸は、人間が暮らす「文明・人工の世界」と、超自然的存在が暮らす「原始・自然の世界」とのすみわけが、今よりはっきりしていました(※)。具体的には、都市や村などの居住地は、多くの場合、壁や柵などの物理的境界線によって囲まれ、危険な森の海にぽつぽつと浮かぶ、安全な島のような様相をしていました。

当時の人びとが、居住地を壁や柵などで囲ったのは、対人間や動物用の外敵対策だけとは限りませんでした。「囲う」という行為に一種の魔除けの意味を見出し、「悪しきもの」全般を防ぐ目的があったのです。今回は、文明・人工の世界である都市に着目し、その特徴を紹介します。

※原始・自然の世界については、西洋における森の歴史を参照。

中世都市の概要

中世都市の多くは、ローマ帝国の都市行政管区・キウィタス(civitas)を原型として発展しました。ローマ帝国の衰退後、北欧からゲルマン人の侵攻がはじまると、各都市の支配は実質的に、ローマ・カトリック教会の司教に移りました。例えばケルン(現ドイツ)などの伝統的な都市は、司教を領主として発展しました。

都市の成立背景について詳しくは、以下記事を参照ください。

古代ローマ都市と中世都市には、共通点もありますが、相違点もたくさんあります。そして、相違点を明らかにすることが、中世都市の特徴を明らかにする、第一歩となりそうです。中世都市の特徴として、本記事では以下3つを挙げます。

- 市民が自治権をもつ

- 商業の場として発展

- 同職組合(ギルド)が形成された

それぞれについて、順番に説明していきます。

特徴① 市民が自治権をもつ

中世都市の特徴として1つ目は、領主との取り決めの範囲で、市民が自治権を持っていたことです。これは、ローマ帝国時代のキウィタスに自治権がなかった点と、大きく異なります。ローマ帝国時代のキウィタスは、単に帝国領域内にある、ローマ市民権を持った人びとによる共同体を指しました。

中世都市の領主(支配者)は、以下2種類に大別されます。

- 聖界の権力者(司教など)

- 俗界の権力者(領邦国家の王など)

領主がいるため、都市の市民は完全に自由だったわけではありません。市民による自治権の獲得は処遇改善であり、制限つきの相対的な自由の獲得でした。しかしながら、中世期の市民が領主に対して、それだけの対抗力を持っていたことは、注目に値することです。

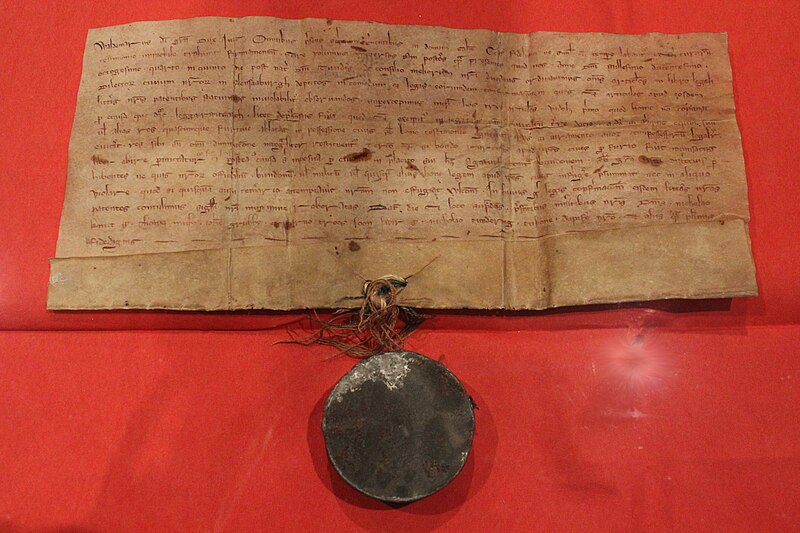

領主と市民の関係を規定した法を、「都市法」と呼び、そこでは裁判権、市政役人の選出、義務、ギルド規制、軍役、警備や租税、市民生活に関わる私法などが規定されていました1。都市法を持っている共同体であることが、中世都市の定義の1つともいえます。

中世都市における自治権の獲得経緯は、①市民が(闘争などにより)領主から獲得した場合と、②成立当初より領主から自治権が与えられていた場合の、2種類に大別できます。前者のケースは、かつてのローマ都市を核としている、歴史ある都市に多いです。後者のケースは、領主の奨励により、新しく成立した都市に多いです。

11世紀から13世紀半ばにかけては、都市建設が活発になった時代で、領主の奨励により新しい都市がたくさん成立しました。具体的には、都市法を持った共同体(=都市)の数として、1000年頃には約200だったのが、1300年頃には約5,000にまで増えました。領主の狙いの1つは、自分の領地に都市を建設し、市民に広範な自治を認めることで、各地の商人を集めて、経済効果を創出することでした2。

特徴② 商業の場として発展

中世都市の特徴として2つ目は、商業の場として発展したことです。これは、ローマ帝国時代のキウィタスが単なる行政の場だったことと、大きく異なります。

中世都市は、その全てが商業活動によって誕生し、発展したわけではありません。宗教や学問を中心に栄えたり、軍事拠点として栄えた都市もあります。しかしながら、領主が都市に経済効果を期待していたことから分かる通り、多くの都市は、商人が集まり、商取引がされる場として、成立し発展していきました。

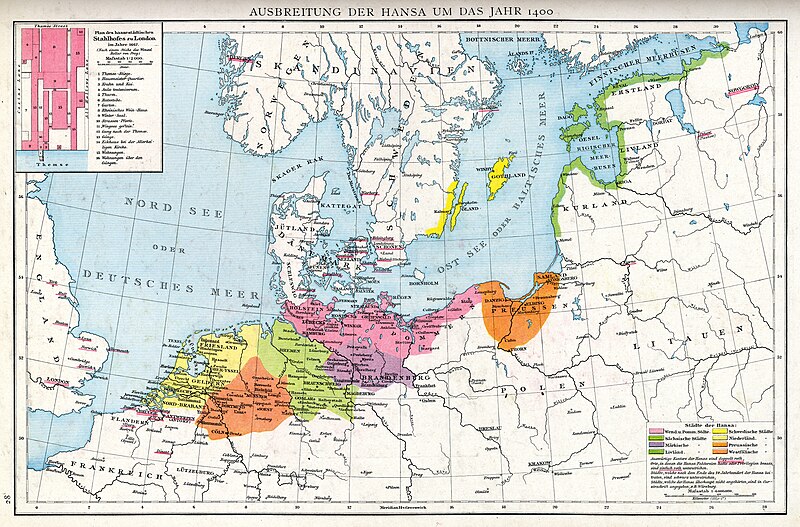

具体的には、海洋交易で栄えたエリアに、ヴェネツィアに代表される地中海沿岸や、リューベックに代表されるバルト海沿岸があります。バルト海沿岸の都市は、「ハンザ同盟」と呼ばれる、商人の同盟を組んでいて、加盟都市は100を超えていました。同盟では、共通の貨幣、取引法などを定めていました。

地中海沿岸の都市は、主にムスリム商人(イスラーム商人)と取引する、東方貿易(レヴァント貿易)を行い、香辛料・絹織物・宝石を輸入していました。一方で、バルト海沿岸の都市は、ロシアから毛皮や木材、穀物、蜜蝋などを輸入していました。

内陸の通商路沿いにも、多くの都市が成立し、南北通商路の合流点だったシャンパーニュ地方(現フランス)では、西ヨーロッパで最大の市が開かれていました。そこでは、地中海商業圏(南部商業圏)の品と、北海・バルト海商業圏(北部商業圏)の品が取引されていました。

ところが、13世紀後半になると、シャンパーニュの大市は廃れます。地中海沿岸の都市・ジェノヴァが、毛織物生産の中心地であるフランドル地方(現ベルギー)へ航行するルートを確立したことで、陸路に代わって海路の大量輸送がメインになったからです3。

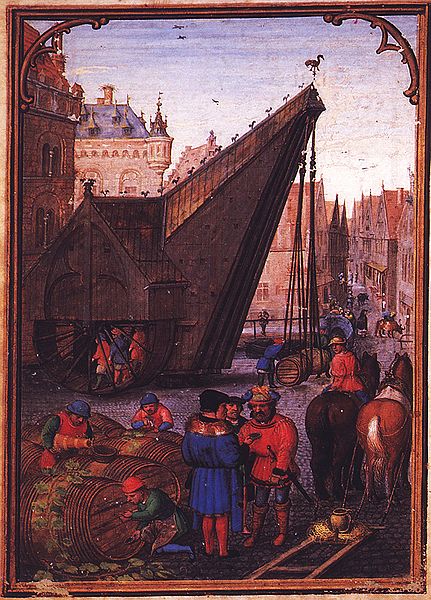

シャンパーニュに代わって、北西ヨーロッパ最大の国際商業都市となったのが、フランドル地方の都市・ブルッヘ(英語読み:ブリュージュ)でした。ブルッヘには、地中海沿岸も含めた、ヨーロッパ中の都市から商人が集まりました。

商人にとって、市場が開かれる場所は、どこかしらの都市でした。よって、商人は都市から都市へ移動して、商品を売買して利益を出していました。このような商人は「遍歴商人」と呼ばれ、都市の発展が頂点に達した13世紀頃まで活躍しました。商人については、以下記事も参照ください。

なお、貴族の弱体化と商人の台頭は、中世期の終焉を告げる出来事の1つとなります。詳しくは以下記事を参照ください。

中世期は、西ヨーロッパ地域全体が、陸路や海路のネットワークによって、経済的・文化的につながっていた時代でした。そして、路のネットワークの拠点となったのは、間違いなく都市でした。

なお、都市の発展が頂点に達した13世紀は、ヨーロッパ社会の重心が農村から都市に移動した、都市の世紀ともいえます。この頃には、身分制度上の第三身分の割合も、農民よりも都市民(bourgeois)が多くなりました4。都市民の構成としては、商人に限らず、手工業者も多数存在しました。

特徴③ 同職組合(ギルド)が形成された

中世都市の特徴として3つ目は、商人や手工業者同士で、団体(ギルド)が形成されたことです。

ギルドとは、同職に従事する人びとが、職業的利益の保全や、相互扶助を目的として自発的に形成した、仲間団体のことです。助け合いのみならず、(同職ということは、競合になるので)利益が相反しそうなときのルールを決めていることがポイントかもしれません。仲間の間で同意された条項を違反すると、罰金をかせられます。

ギルドは11世紀から、西洋の各都市で生まれました。商人ギルドは、地中海沿岸の海港都市では必ずしも生まれませんでしたが、手工業者のギルドは、地中海沿岸も含めた、多くの都市で生まれました。商人ギルドと、手工業者のギルドの目的は以下のように異なりました5。

- 商人ギルド:都市の経済生活全体を統制

- 手工業者のギルド:商品生産活動の統制と、品質管理をメインに相互扶助

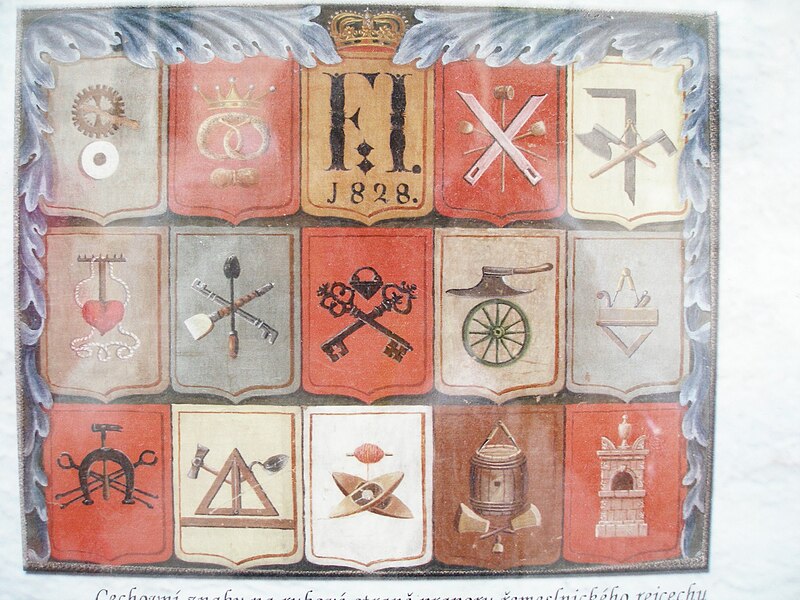

同職組合(ギルド)の職種としては、例えばパン屋、肉屋、鍛冶屋、宿屋、馬具工、毛織物工などがありました。その種類や数は、都市によって多様でした。例えば、パリには13世紀後半に、約130の同職組合があり、14世紀には約350に増えました6。

都市は第一に、商業の場として成立し、発展しました。しかしながら、手工業者のギルドが発達すると、都市は商品を生産する場ともなったのです。

おわりに

今回は、中世都市の特徴として、以下3つを挙げました。

- 市民が自治権をもつ

- 商業の場として発展

- 同職組合(ギルド)が形成された

たしかに、中世都市には領主が存在するため、自治には制限があります。そして、市政においても、多くの都市では都市貴族が主体で担っているため、平凡な市民が口出しできたわけではありません。しかしながら、中世都市では、商人や手工業者が勢力をもった点で、貴族などの特権階級に属しているわけではない、民の力の台頭が感じられます。

その点で、中世都市は研究テーマとして、かなり面白く奥深いと思いました。次回の記事は、中世都市の街並みと家屋についてを予定しています。

以上、中世都市の特徴でした。

参考文献

- 西洋中世学会『西洋中世文化事典』「都市制度」の項、花田洋一執筆、丸善出版、2024年、151頁。 ↩︎

- 増田四郎『ヨーロッパの中世の社会史』講談社、2021年、157頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一『図説 中世ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、71頁。 ↩︎

- 堀越宏一『ヨーロッパの中世5 ものと技術の弁証法』岩波書店、2009年、115頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、76頁。 ↩︎

- 西洋中世学会、前掲書、「同職組合」の項、佐々井真知執筆、170頁。 ↩︎