中世都市の家屋について、素材と構造の面から解説します。中世風ファンタジーを創作する人に役立つ、よくある疑問も必見です。

中世都市の家屋の概要

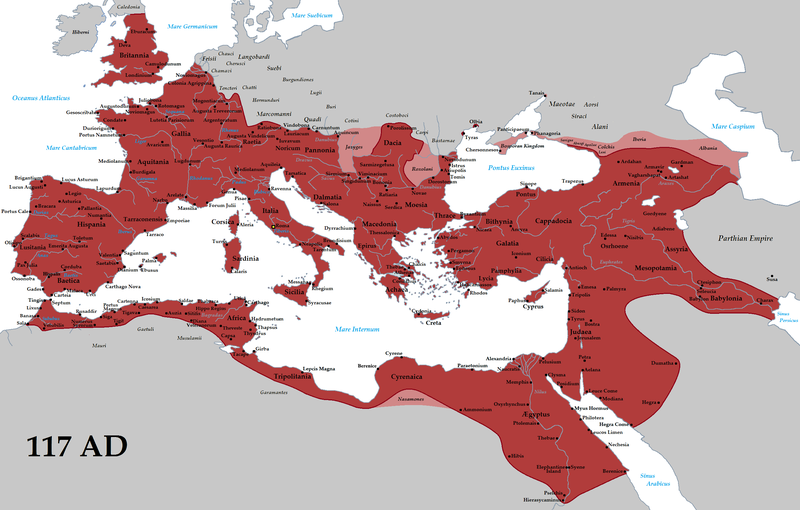

中世都市の多くは、ローマ帝国の都市行政管区・キウィタス(civitas)を原型として発展しました。ゆえに、古代ローマ都市との違いに着目することで、中世都市の家屋の特徴が見えてきます。

まずは、家屋の素材についてです。古代ローマ都市の家屋が石造だったのに対し、中世都市の家屋は、木造かハーフティンバー(木と石の混構造)が主流でした。ただし、地中海沿岸の都市は、ローマ帝国の遺産(廃墟となった市壁や家屋の石材)が豊富にあったため、それを再利用して、中世期の早い時期から、石造の家屋が存在しました。

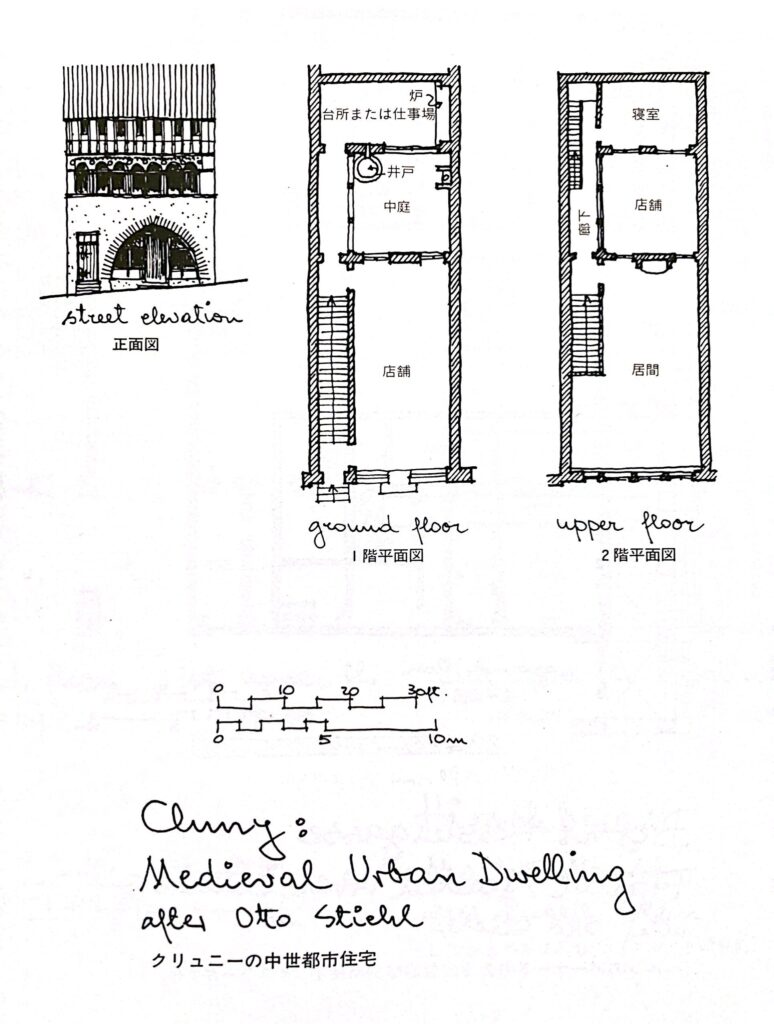

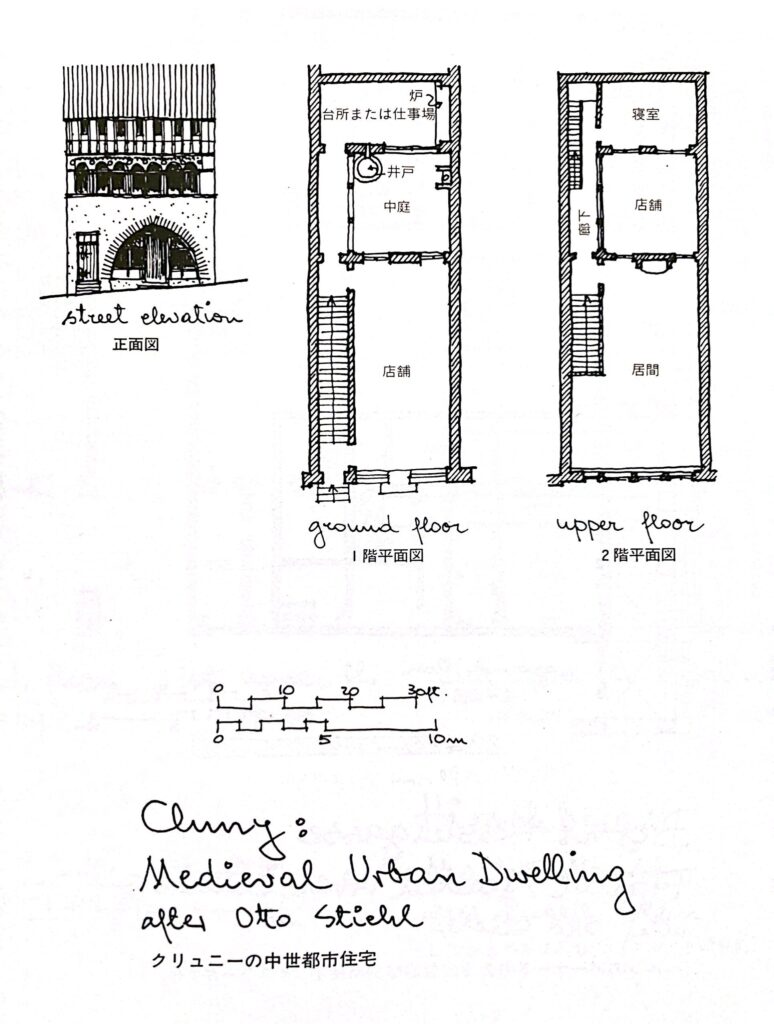

次に、家屋の構造についてです。中世都市の家屋は、古代ローマ都市の家屋・インスラ(insura)の構造を引き継いでいました。すなわち、家屋の一階が店舗、二階以上が住居の構造でした。ただし、中世都市は無計画に発展したゆえに、市壁内の都市空間にゆとりがありませんでした。ゆえに家屋面積はインスラより狭く、通例として、一軒の家屋に一世帯のみが暮らしていました。

次章から、中世都市の家屋の素材と構造について、詳しく解説します。

家屋の素材

木造かハーフティンバーが主流

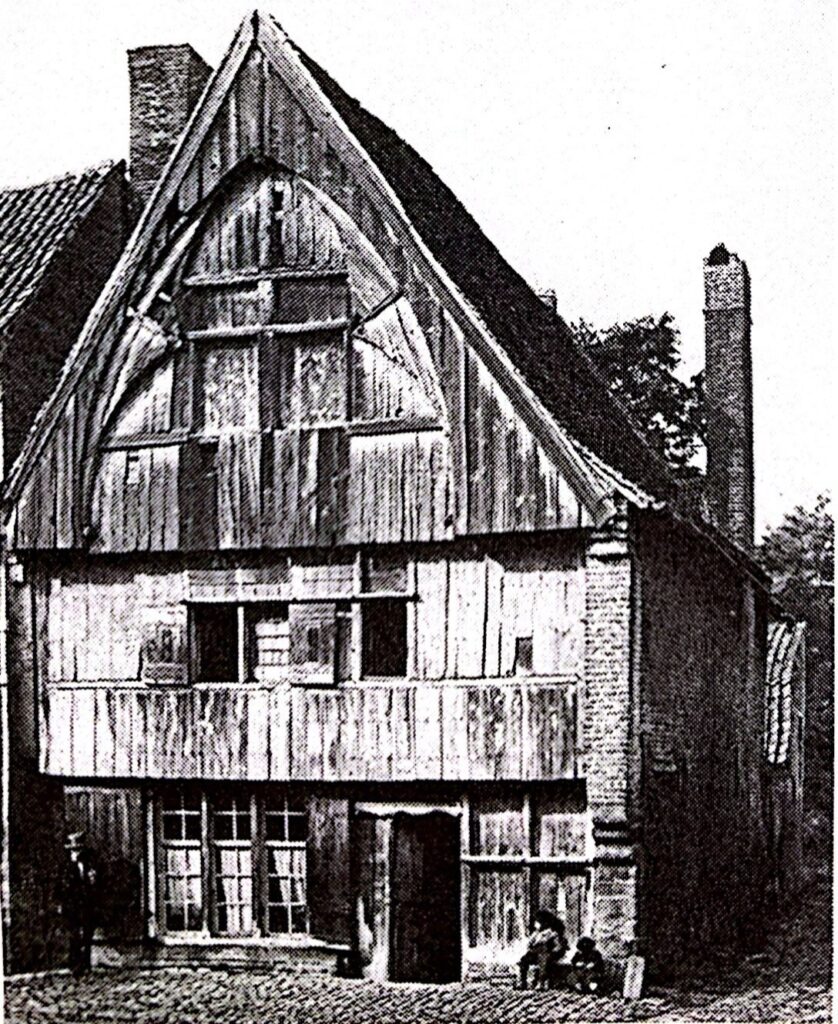

中世都市の家屋は、木造かハーフティンバー(木と石の混構造)が主流でした。

中世都市が発展した時期とも重なる、11世紀後半から13世紀にかけて、西ヨーロッパにおける森林の面積は大きく減少しました。それは耕作地を広げるためのみならず(開墾運動)、木材を利用するためでもありました。伐採された木材の多くは、都市の家屋や燃料として使われました。

もちろん火事の恐ろしさを考えると、家が密集した都市における家屋は、石造がのぞましいです。しかしながら、石造の建築は手間や費用がかかるため、そのような家屋が一般的になるのは、後世になってからでした。

多くの日本人にとっては、西洋の建築=石造という印象があるかもしれません。しかしながら、それは現存する建造物が、石造のものばかりだからです。言い換えると、中世期におけるほとんどの木造の建築物は、単純な劣化や、火事や戦争などの外的要因によって、現代まで残らなかったのです。

日本でも、数百年前の木造建築が残っているケースは、珍しいね。とはいえ、木造であっても、神社やお寺などの宗教的建造物は、人びとから大切にされる上に、山奥などの人里離れた場所にあるから、現代まで残りやすいよ。

西洋でも、木造の教会が中世期から残っているケースがあるよ。例えばイングランドのGreensted Churchは9世紀頃から存在するよ!

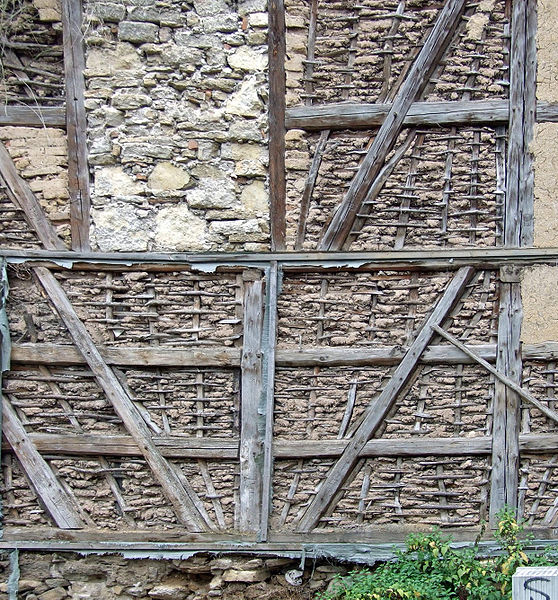

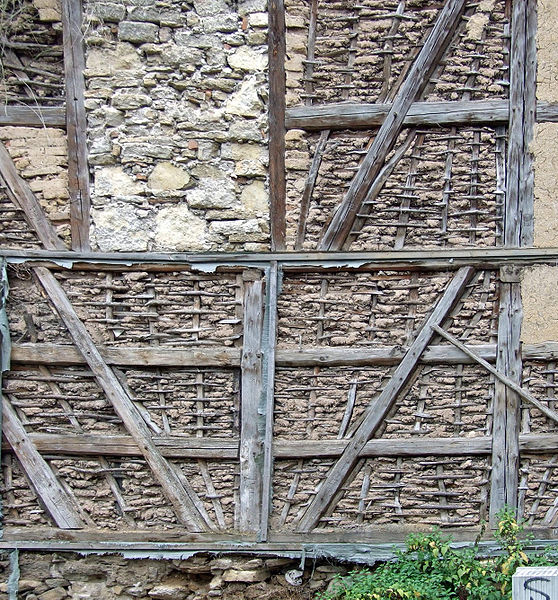

繰り返すと、西洋において、中世期に建てられた木造建築はほとんど残っていません。その一方で、木と石の混構造であるハーフティンバー建築は、数多く残っています(ただし、中世末期の14-15世紀くらいのもの1)。ハーフティンバー建築は、木の骨組みの間に、石やレンガなどの硬いものを詰めてから、しっくい(消石灰が主成分)などで塗り固める構造です。

しっくいを壁に塗ることは、家屋をできるだけ長持ちさせるための、工夫の1つでした。しっくいには防水や防火の効果があり、伝統的な日本家屋においても使用される、おなじみの建材です(ただし地域によって、しっくいの成分は若干異なる)。

日本の旅行会社が、かつての中世都市を訪れるツアーを売り出すとき、「まるでおとぎの国!中世の街並みが残る<都市名>」などという触れ込みを使うと思います。この場合の「中世の街並み」は、多くの場合、ハーフティンバー家屋が並んでいる旧市街(※)を指します。例えば以下のような街並みです。

西洋の歴史ある都市では、歴史的建造物が残っている地区を、現代の都市機能が集約されている新市街と分けて、「旧市街 Old town」と呼ぶよ。

「まるでおとぎの国!」「まるでジブ○の世界!」は、中世史に詳しくない方々が、街並みをイメージしやすい、よい宣伝文句だと思います。しかし、そのような宣伝文句が使われるということは、「中世都市=おとぎの国」以上の認識を持っている人が、現状では少ないということを意味します。

中世都市には様々な楽しみ方があると思います。そのため、筆者の中世都市に関する記事を読んでくださる皆さんが、「おとぎの国」以外の視点でも、観光を楽しめるようになってくれたら、嬉しいと思っています。

ちなみに、私のお気に入りの楽しみ方は、「市壁を歩くこと」です。都市を守る、当時の衛兵の気分になれて楽しいです。

石造は主に富裕層

多くの中世都市において、石造家屋は高級品でした。

中世期においては、ローマ帝国の遺産(廃墟となった市壁や家屋の石材)が身近にあるかどうかが、石材を多用できるかどうかを分けました2。すなわち、ローマ帝国の遺産が身近にある、地中海沿岸の都市では、中世期の早い段階から、家屋の石造化が進みました。

なお、古代ローマ都市時代に建てられた建造物は、再び都市に人が集まるようになる、12世紀以降までに、ほとんどが失われていました3。そのため、現存する石造建築のほとんどが、11世紀よりあとに新たに建てられたものです。

一方で、ローマ帝国の遺産がなく、石材が気軽に入手できない地域では、石造の建築は、高級品でした。そのような大多数の都市において、最初に石造で建てられたのは、市民にとって大切な教会や市庁舎でした。その次に、都市貴族や富裕な商人(※)の邸宅でした。

※中世都市の発展とともに、商人が力をつけたことは、以下記事で詳しく紹介しています。貴族の弱体化と商人の台頭は、中世期の終焉を告げる出来事の1つとなります。

多くの都市では石材が高級品だったため、家のすべてを石で構成するわけにはいきませんでした。しかしながら、家屋の一階部分だけ石造で、上階が木造の場合はよくありました4。また、中世後期には、レンガの建築も一般的になっていきました5。

石を切りだすより、レンガをつくるほうが簡単だから、レンガが好まれたのかもね。もし『三匹の子豚』で、藁の家→木の家→レンガの家、につづく4番目の家が登場するとしたら、きっと石造の家だね!

防火対策として屋根瓦とモルタル

中世都市の家屋にはときに、防火対策として、屋根瓦とモルタルが備わっていました。

西洋の原始的な家屋の屋根は、藁ぶき屋根です。しかしながら、藁ぶき屋根は火事になると危険なため、都市当局によって、しばしば禁止されました6。そのような場合に使用されたのが、屋根瓦です。

瓦とは、粘土を焼いたもの全般を指します。瓦の色味は、土の成分や焼く温度によって異なります。私たちが「中世都市」と聞いてイメージする家屋の屋根が「赤」なのは、西洋の伝統的な素焼き瓦が、赤いからです。イタリア語の「テラコッタ」という色名で呼ぶこともあります。

シルバニア・ファミリーのグッズで、赤い屋根のおうちを買ってもらうことは、幼女たちのロマンだったよね。その「赤い屋根」は、西洋の伝統的な屋根瓦に由来していたんだね!

モルタルは、レンガの建築とあわせてよく使われました。モルタルにはしっくいと同様に、防火の効果があります。

なお、屋根瓦の代わりに、その地域で採掘できる石を使う場合もあります。そのような建材は「スレート」と呼ばれます。例えば、中世期から存在するイギリスの村・カッスルクームの家屋は、屋根にスレートを使っています。

伝統的な日本家屋の屋根瓦が黒なのは、西洋のように素焼きではなく、表面にガラス質の上薬(釉薬)を塗っているからです。雨が多く、湿気も多い日本では、そのような加工をつけることで、瓦を長持ちさせています。

家屋の構造

中世都市の一般的な家屋は、一階が店舗、二階以上が住居の構造でした。

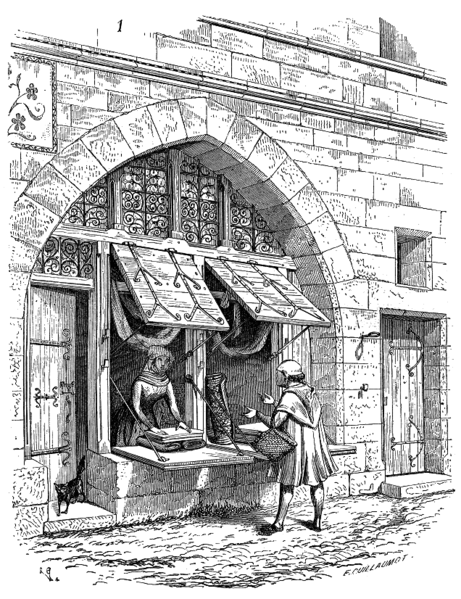

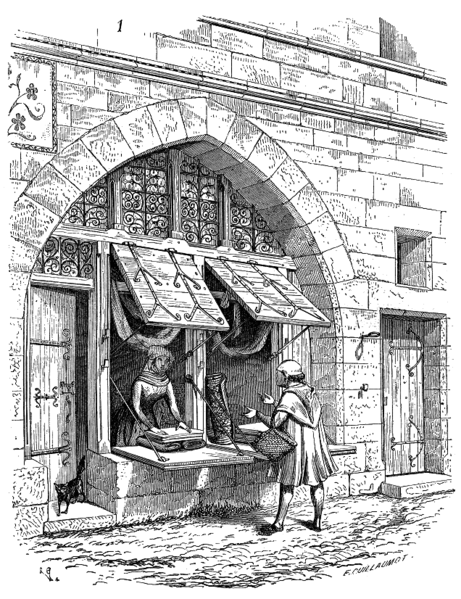

都市の発展が頂点に達した13世紀は、身分制度上の第三身分の割合として、都市民(bourgeois)が農民より多くなりました7。都市民の内訳としては、商人や職人が多くを占め、彼らは通りに面した店舗の窓越しに、通行人に見られながら仕事を行いました。

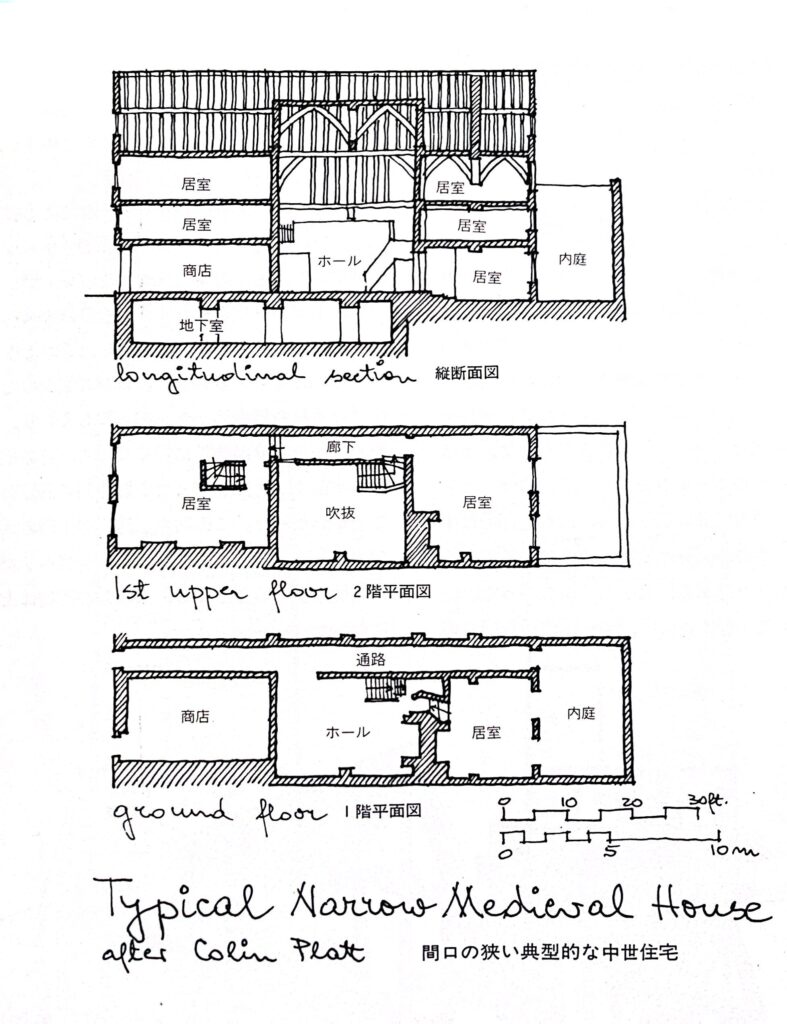

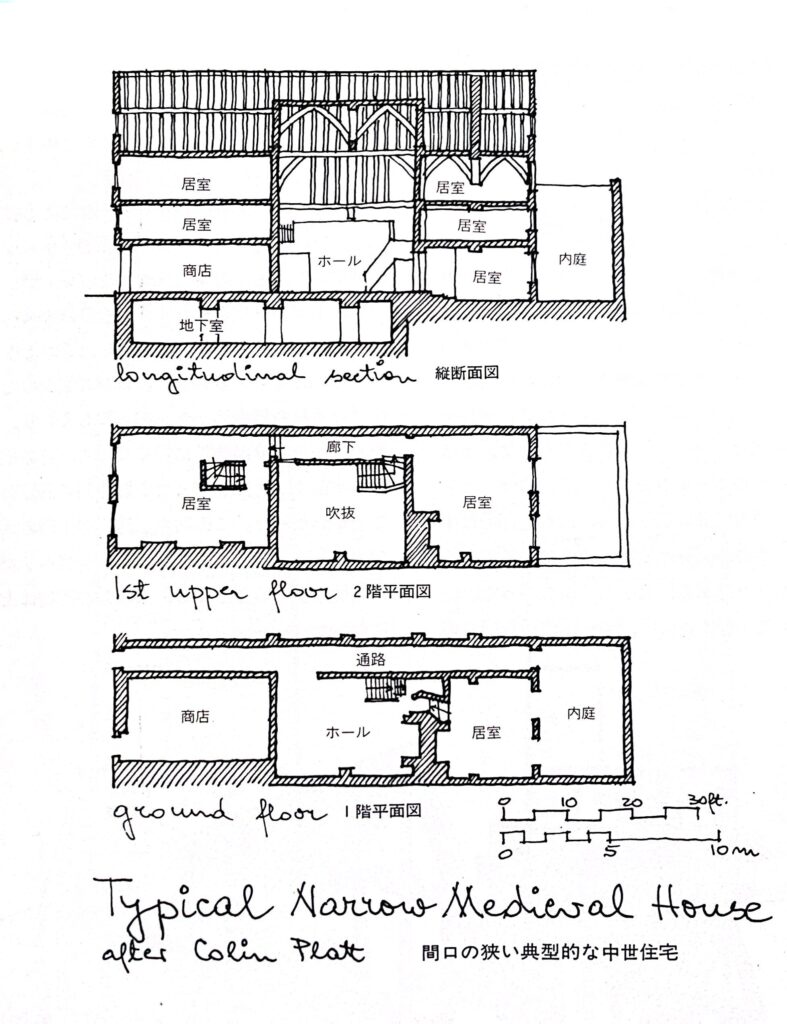

中世初期には、都市の家屋も農村の家屋と変わらず、平屋建てでした8。しかしながら、都市が発展していった11-12世紀にかけて、家屋の構造は2階あるいは3階建てが主流になりました。なかには、パリの集合住宅のように、5-6階建ての木造家屋もありました。

次章から、さらに詳しく家屋構造の特徴を解説します。

幅が短く、奥行きが長い

中世都市の家屋は、街路に面した辺が短く、奥行きが長いことを特徴としています。これは、限られた都市空間のなかで、できるだけ多くの家屋が街路に面して建てられるように工夫した結果の形状です。

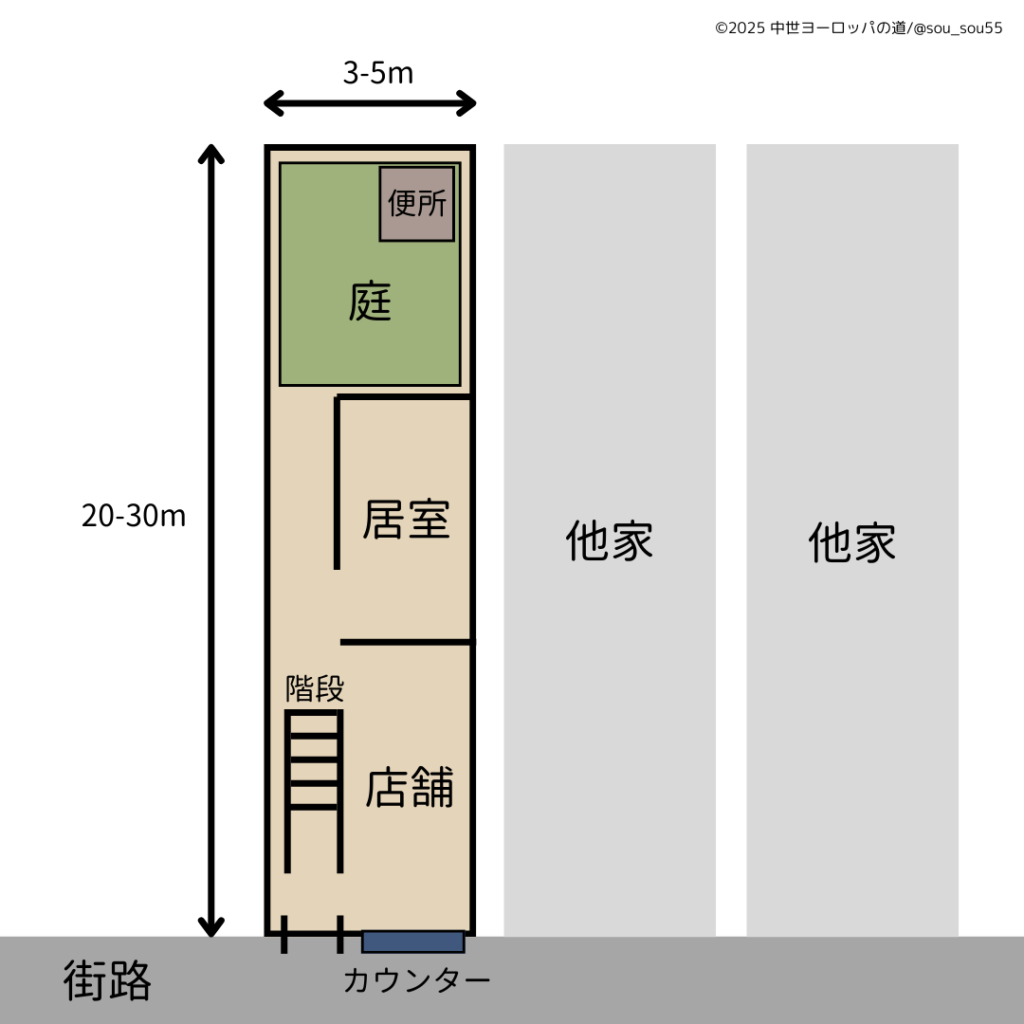

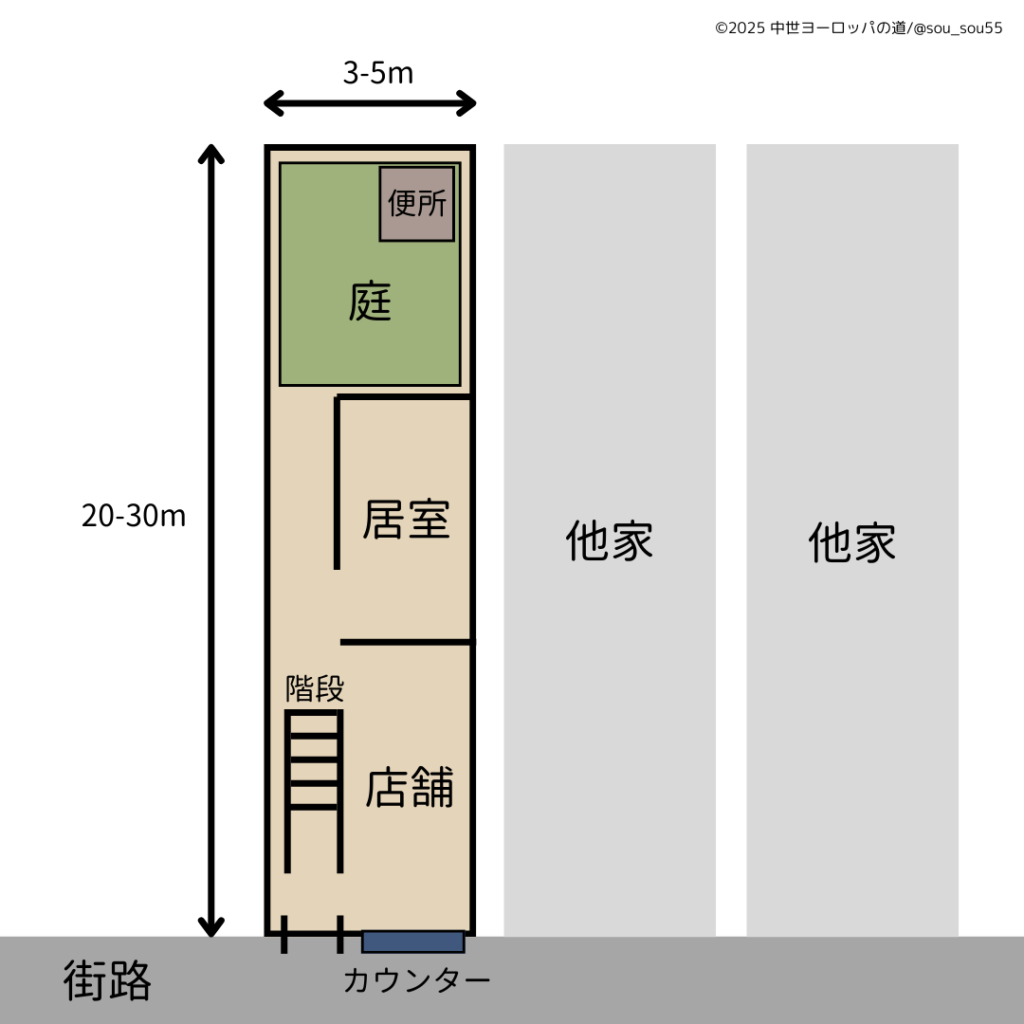

家屋の基本的な構造を図にすると、以下の通りです(1階平面図)。

一般的に、一軒あたりの敷地面積は、3-5mの幅と、20-30mの奥行きでした9。敷地をめいいっい使用して家屋を建てるため、隣合う家屋と家屋の壁同士は、非常に近いです。

街路に面した1階の部屋は、店舗になっていました。というのも、売り子は窓に取りつけられたカウンターから、街路の客と品物やお金のやりとりをしたからです。そのほかの部屋は、家族が使うプライベート空間でした。敷地に余裕がある家では、中心にホールを設けることもありました。

基本的には、家屋の一階が店舗、二階以上が住居の構造になっています。

採光のための中庭

家が密集し、街路も狭い都市では、陽光を家のなかに取り入れるための工夫が必要でした。

電気が発明される20世紀以前の西洋人は、以下3つを照明道具として使用していました。しかし明かりは贅沢だったため、陽光が確保できる日中に火を灯すことは、まずあり得ませんでした。詳しくは西洋における光源としての火の利用を参照ください。

- 蝋燭(ろうそく)

- ランプ

- 松明(たいまつ)

そこで敷地に余裕がある家では、採光のために中庭か裏庭をつくる工夫をしていました。庭には食用の井戸と、汚物を処理するための掃き溜め(あるいは便所)がありました10。庭は菜園になっていて、ささやかな野草や野菜が育てられていました。

通りに面した店先 – アーケードとカウンター

中世都市の人びとは、店の敷地に入ることなく、街路から店舗の窓を通じて、買い物をしていました。その理由は主に、それぞれの家の敷地面積が小さかったからです。

このような買い物の文化から、都市における店舗の正面には、アーケードが設けられることがありました。具体的には、店の正面が4-5mほど奥に引っ込んで、二階部分が屋根代わりになる形のアーケードです11。

店のアーケードには、以下のような効果がありました。

- 雨の日でも、商品や客が雨に濡れない。

- 上の階から街路に落とされるゴミから、商品や客を守る

客とやりとりするための、店舗の正面に設けられた大型の窓には、カウンターの用途で使える板が備わっていました。例えば、窓の下枠自体が厚い木や石の板でできている場合もあれば、上図のように、上下に開く板戸の、下部の戸がカウンターになる場合もありました。後者の場合、上部の戸はひさしになります。

上階が張り出すことも

中世都市の家屋はしばしば、上階が下階よりも張り出していました。

それは狭い敷地のなかで、少しでも大きく床面積を確保しようとする工夫の1つでした。ときに、街路を挟んだ隣の家の者同士が、握手できるほど、張り出した壁と壁の間は狭くなりました12。そもそも、無計画に広がった中世都市では、街路自体も狭かったのです。

よくある疑問

ここからは、中世都市の家屋について、よくある疑問と回答を記載します。

窓ガラスはいつから?

窓ガラスが中世都市の庶民の家屋で一般的になるのは、15世紀以降です13。それまで、庶民の家屋では、木の窓枠に、油紙や厚布、羊皮紙や紙などを貼って14、風や虫の侵入を防ぎつつも光を取り入れていました。

日本の障子と似ているね。ガラスがないのであれば、光を通す素材として、布か紙を使うしかないかなあ。

フィリピンの教会では、窓の格子に、薄く切りだした貝殻がはまっていたよ!南国ならではの採光手段だね。

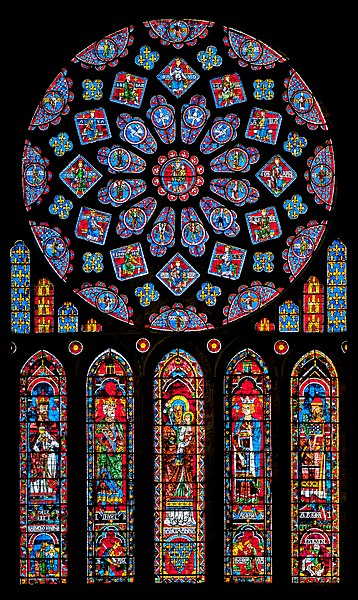

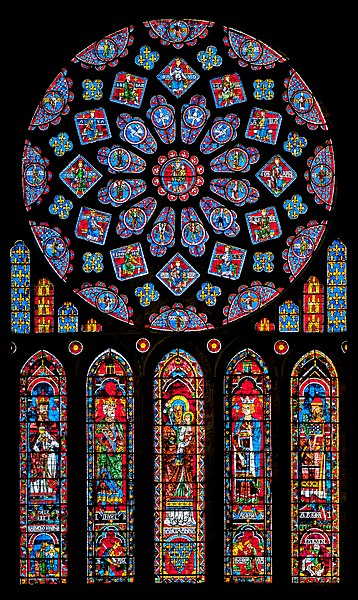

中世期の最初の数世紀は、ガラスは希少だったため、窓にはめるものとしては、ほとんど使われませんでした。12世紀になると、宮殿や城塞、教会や修道院で用いられはじめ、13世紀に都市の公共建築(教会・市庁舎など)や都市貴族の邸宅で用いられはじめました。

13世紀は、ヴェネチアでガラス工業が発展した時期です。中世期において、海洋都市ヴェネチアはガラスの一大産地でした。現在もヴェネツィアのガラス工芸品、ヴェネチアン・グラスは世界的に有名です。

13世紀頃から、教会建築ではゴシック様式が流行し、ステンドグラスがふんだんに使われるようになりました。キリスト教においては、光は神の象徴であるため、色とりどりの美しい光が差し込む教会は、人びとに賛美されました。

家屋につけられた、初期の窓ガラスは、ステンドグラスの簡易版のような形状をしていたと思われます。すなわち技術面で、耐久性のある平面板をつくれる面積が限られているため、細かい格子状の窓に、小さなガラス板を何枚もはめたと思われます。

中世期のガラス窓の画像を複数調べてみた限りでいうと、格子は以下のようなひし形か、垂直に交わるかのどちらかが多いようです。また、2色の色を交互につけた、少し凝った窓もあります。

ヴェネチアのガラス職人が、無色透明なクリスタルガラスを完成させたのは15世紀のことです。しかし窓ガラスへの実用化には時間がかかりました。つまり中世期の窓ガラスは、光は取り入れられるものの、外の景色はぼんやりとしか見えないものでした。

暖炉はいつから?

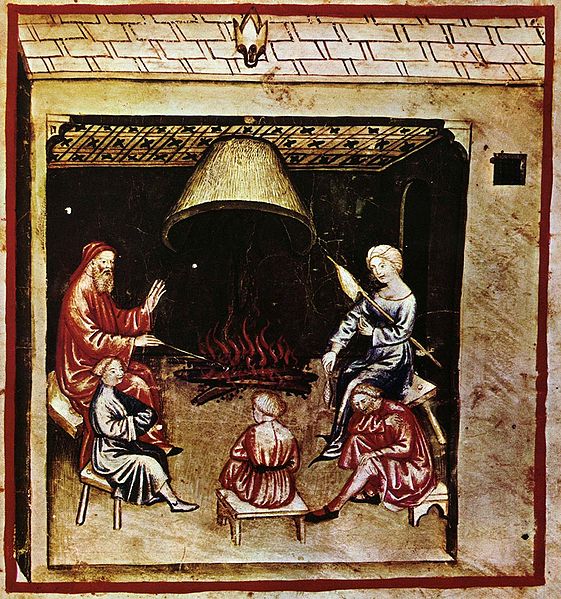

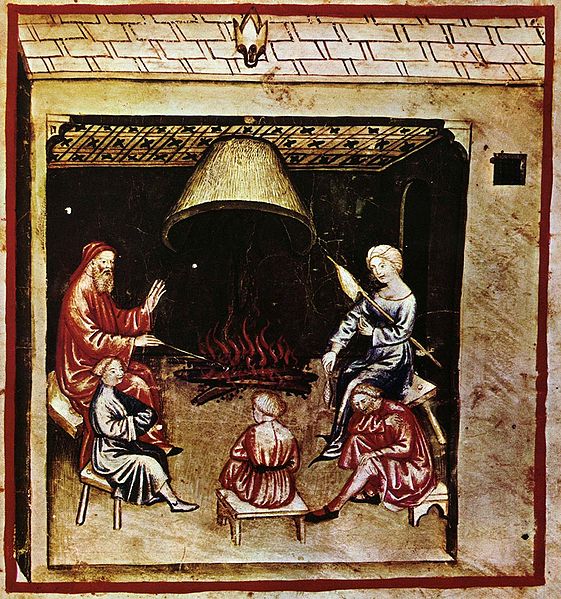

中世期の暖房は、大半の家では、土間の中央にある囲炉裏でした。囲炉裏のある土間は、家族の共用空間=居間で、家族が火のまわりに集まって過ごしていました。この囲炉裏は、照明の役割だけでなく、調理火の役割もかねていました。詳しくは以下の記事も参照ください。

壁つきの暖炉(マントルピース)は、修道院や城では、9-10世紀から存在したことが分かっています15。一方で都市の木造家屋は、13世紀後半までに、煙突と暖炉を備える構造になりました16。ただし、修道院や城にあるような立派なつくりだったかというとそうではなく、下図のような、囲炉裏がある場所にとりあえずフードと煙突をつけただけの、原始的なものも多かったと予想されます。

また農村の家屋においては、中世の末期になっても、壁つきの暖炉は例外的でした。

窓から糞尿を捨てたって本当?

中世都市の人びとは、家の窓から街路に向けて、あらゆるごみくずを捨てていました。ゆえに、そのなかに住民の糞尿が含まれている場合も、しばしばあったと思います。実際に、ツィッタウ(Zittau, 現ドイツ)の1567年の都市法には、以下の文言がありました17。

朝の「祈りの鐘」と晩の「ビールの鐘」のあいだだけは、小路に便器の中身をぶちまけて何も知らない通行人に迷惑をかけてはいけない

しかしながら、都市におけるあらゆる家が、おまるの中身を窓から捨てていたかは分かりません。家屋の構造の章で記載した通り、庭のある家はたいてい便所もあるので、そのような家はわざわざ窓から汚物を捨てないと思います。もちろん中世期の家屋に水洗トイレは備わっていないので、溜めたものを指定の場所に捨てに行くか、発酵させて畑の肥料にしていたかのどちらかでしょう。

また、便所がなくておまるに汚物を溜めている家の場合でも、一般的に考えて、家の前に自分の糞尿がある状況は快くないと思います。ゆえに、「窓から糞尿を捨てる人も一定数いた」くらいに認識しておくと安全だと思います。

都市の街路は狭く、陽光が十分に届かないため暗く、じめじめとして不衛生でした。石畳の舗装がされている道も少なかったため、乾燥した日には砂埃が舞い、雨の日はぐちゃぐちゃにぬかるんで歩きにくくなりました。

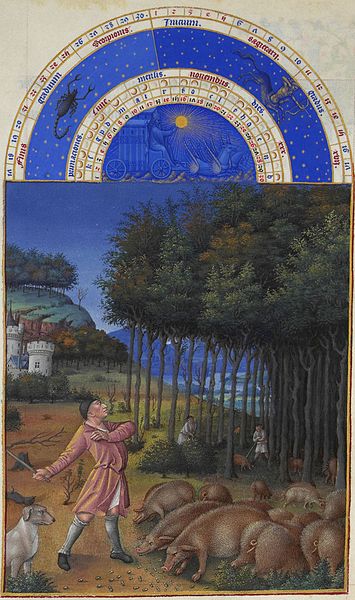

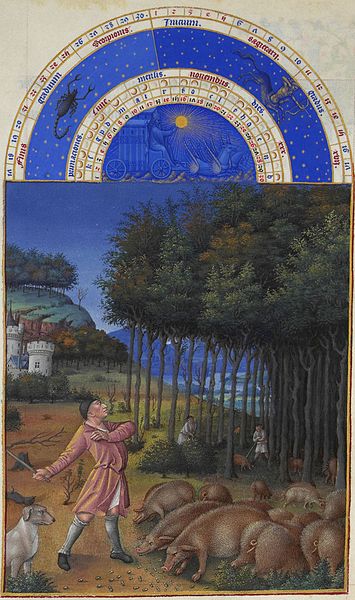

都市の不衛生性の要因としては、住民が窓からごみを捨てる他に、農村での慣習が踏襲されて、豚などの家畜が放し飼いになっていたことも挙げられます。

つまり都市の街路には、人の糞尿に限らず、家畜の糞尿もそのへんにあったということです。都市が不衛生だったことは、14世紀にペスト(黒死病)が大流行する一要因にもなりました。

豚さんの名誉のために言っておくと、農村で行われていた、広葉樹の森における豚さんの放牧は、森によいことが分かっているよ。豚さんはどんぐりを食べられるし、森は豚の排泄物で栄養を得られるんだよ。

詳しくは西洋中世期における森の利用と保護への動きに記載しているよ。

おわりに

今回は、中世都市の家屋について、素材と構造の面から解説しました。

中世都市の家屋は、木造かハーフティンバーが主流でした。多くの都市では石造は高級品でしたが、ローマ帝国の遺産が豊富にある都市では、それを再利用して、早くから石造の家屋が建設されました。中世後期には、レンガ造も一般的になっていきました。防火対策として、家屋には屋根瓦や、モルタルを使うことが好まれました。

中世都市の家屋は多くの場合、一階が店舗、二階以上が住居の構造をしていました。形としては、街路に面した辺が短く、奥行きが長いことを特徴としていました。街路に面した1階の部屋は店舗になっており、売り子は街路に面した窓から、客と商品やお金のやりとりをしました。

西洋には今でも「旧市街」という名で、中世都市が保存されている街がたくさんあります。そのため、西洋を訪れる際には、本記事の内容を踏まえて、「おとぎの国」以外の視点でも観光を楽しんでみてくださいね。また、西洋風ファンタジーを創作する際の知識としても、役立ててみてください。

以上、中世都市の家屋についてでした。

sousouは最近、海外旅行をするのが億劫になってしまっているけれど、この記事を書いていたら、また中世都市を訪れて、直接いろいろなものを見て勉強したいなと思ったよ!

張り出し家屋や、アーケードやカウンターのなごりを探すのも楽しそうだね。みんなも楽しんでね!

おまけ – ローテンブルクの都市家屋ツアー

2019年に、ドイツのローテンブルク(Rothenburg ob der Tauber)を旅行した際に、郷土品を展示している博物館があったので、寄ってみました。「手工業者の家」という名前で、かつて手工業者が暮らしていた家屋のようです。

展示内容よりも、都市家屋の内部を見れたことに心躍りました。今回記載した、中世都市の家屋の特徴が現れているため、参考として載せます。

この家屋には、玄関のわきと裏庭に井戸がありました。裏庭の井戸は比較的新しそうでした。庭には石畳が敷かれていますが、おそらく後世になって雑草防止のために敷かれたのではないかと思います。

この時の旅行記は以下記事です。興味のある方は参照ください。

参考文献

- ハンス・ヴェルナー・ゲッツ『中世の日常生活』轡田収/川口洋/山口春樹/桑原ヒサ子訳、中央公論社、1989年、308頁。 ↩︎

- 西洋中世学会『西洋中世文化事典』「町家と農家」の項、岡北一孝執筆、丸善出版、2024年、272頁。 ↩︎

- 堀越宏一、前掲書、2009年、117頁。 ↩︎

- 堀越宏一『ヨーロッパの中世5 ものと技術の弁証法』岩波書店、2009年、120頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一『図説 中世ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、82頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、82頁。 ↩︎

- 堀越宏一、前掲書、2009年、115頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、113頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、114頁。 ↩︎

- 西洋中世学会、前掲書、「町家と農家」の項、岡北一孝執筆、丸善出版、2024年、272頁。 ↩︎

- 堀越宏一、前掲書、2009年、123頁。 ↩︎

- ハインリヒ・プレスティヒャ『中世への旅 都市と庶民』関楠生訳、白水社、2023年、39頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、82頁。 ↩︎

- 西洋中世学会、前掲書、「火と陽」の項、池上俊一執筆、丸善出版、2024年、277頁。 ↩︎

- 同書、277頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、112頁。 ↩︎

- ハインリヒ・プレスティヒャ、前掲書、41頁。 ↩︎