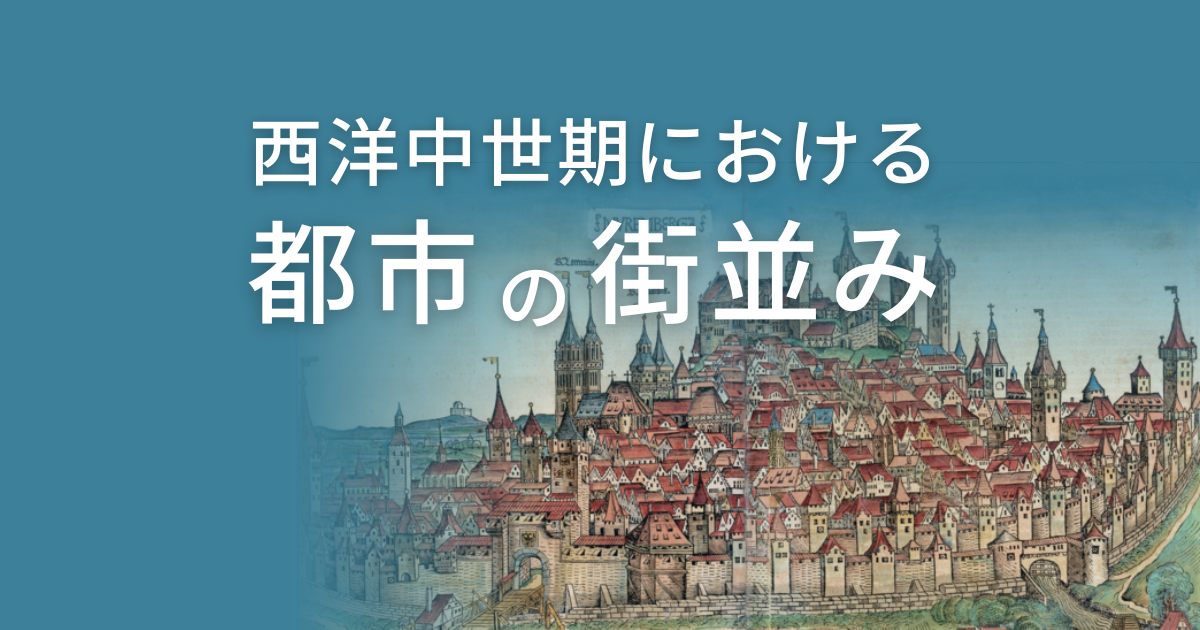

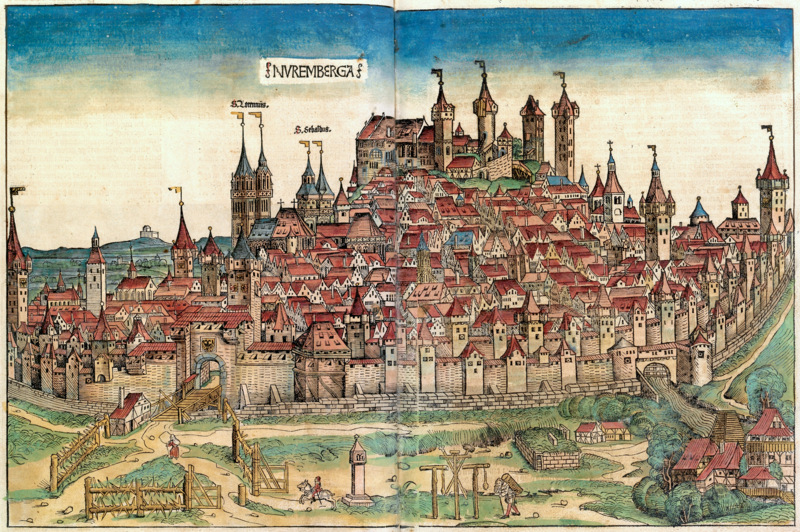

中世都市には領主がいたものの、領主との取り決めの範囲で、市民に自治権がありました。多くの都市は商業の場として発展し、商人に限らず、学生、説教師、職人、芸人などの、あらゆる種類の旅人が立ち寄る場所になりました。

都市はさまざまな手工業者が、モノを生産する場所でもありました。農業に従事しない、都市民の人口割合は年々増え、14世紀初頭には、当時の大陸ヨーロッパの人口の20%にあたる1500~1700万人が、どこかしらの都市に暮らしていたと見積もられています。

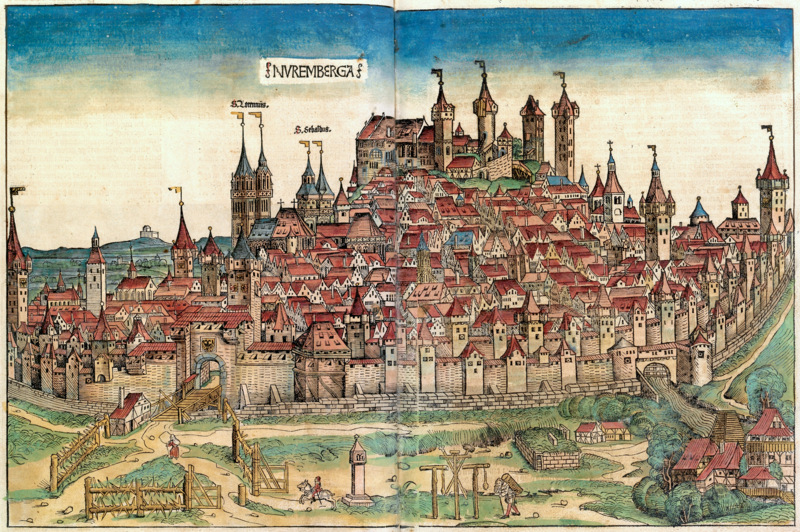

そのような、人びとが集まる都市の景観は、どのようなものだったのでしょうか。今回は、中世都市の街並みについて解説します。

中世都市は無秩序

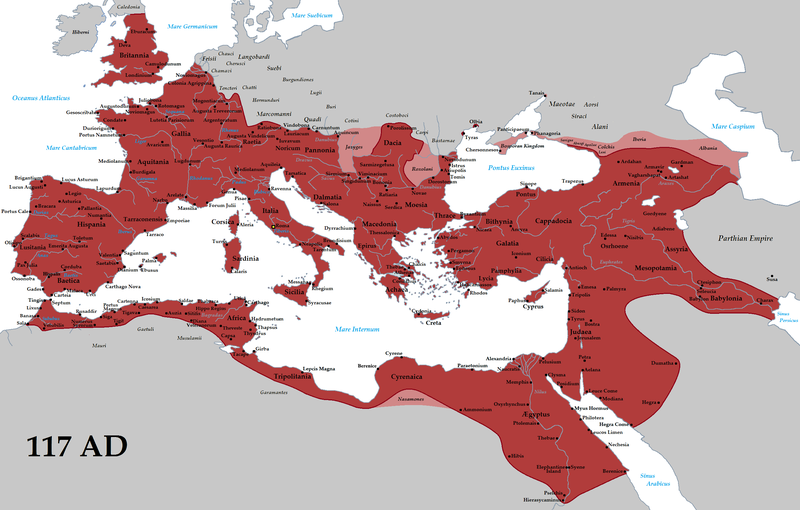

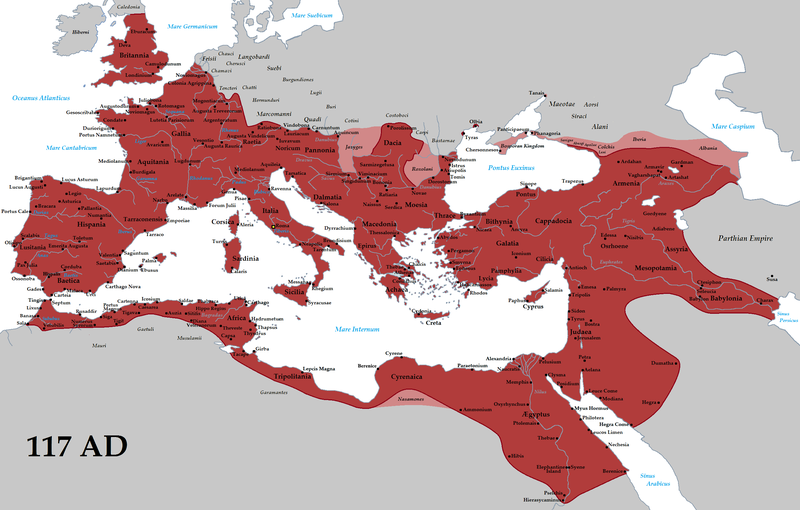

中世都市の多くは、ローマ帝国の都市行政管区・キウィタス(civitas)を原型として発展しました。古代ローマ都市と中世都市には、共通点もありますが、相違点も多々あることを、前回の記事「中世都市における3つの特徴」で紹介しました。そして、相違点から明らかになった中世都市の特徴として、以下3つを挙げました。

- 市民が自治権をもつ

- 商業の場として発展

- 同職組合(ギルド)が形成された

今回、中世都市の街並みを解説するにあたっても、古代ローマ都市との比較をしていきます。ローマ都市と比較した際の、中世都市の街並みの最大の特徴は、「無秩序」な点でした。というのも、中世都市の大半は、計画的につくられることはなく、自生的な発展をとげたからです1。

次章から、以下の観点で街並みを解説します。

- 市壁

- 街路

- 家屋

市壁のようす

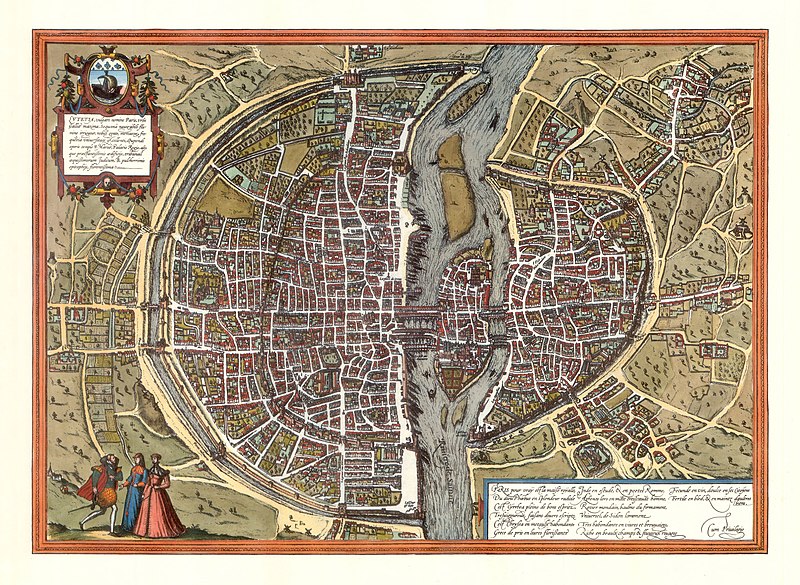

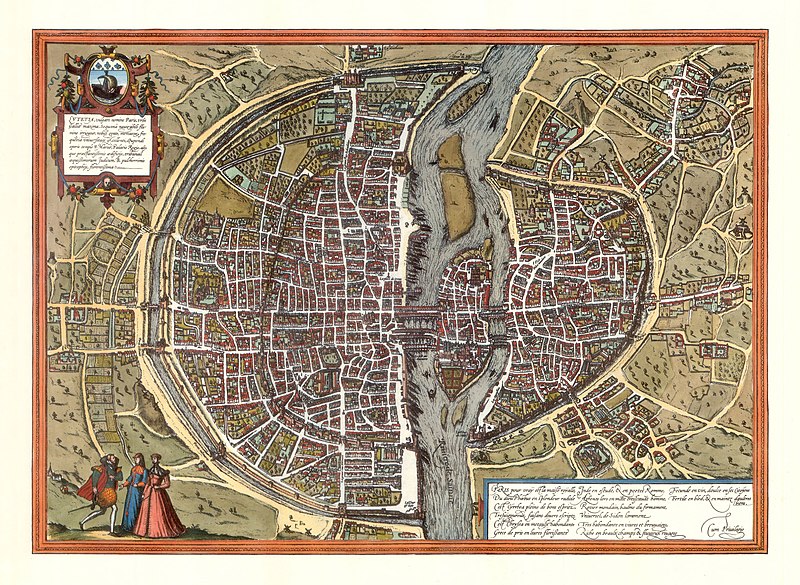

古代ローマ都市の市壁が正方形や長方形だったのに対し、中世都市の市壁は、基本的に環状(円形)でした。

市壁とは、都市空間を囲み、「都市」と「都市の外に広がる農村地帯」を区別する壁のことです。市壁は、まずもって外敵(※)からの防衛のために建てられましたが、多くの都市で都市のランドマークでもあったため、市民にとって立派で美しい壁を持つことは、誇らしいことでした。

※中世人にとっての外敵は、なにも人間や動物に限らなかったよ。町や村などの人間の居住地の外は、超自然的存在が暮らす、危険な領域だと考えられていたから、外敵には悪魔などの「悪しきもの」全般が含まれていたんだ。

その意味では、中世人は町や村を柵などで「囲う」という行為に、一種の魔除け効果を見出していたといえるね。当然、悪魔などが活動する夜には、門を閉ざして、外界との往来を禁止していたよ。

中世都市の市壁はなぜ環状だったのでしょうか。それは、都市の核となる建物(聖堂など)や集落が先にあり、その周囲に後づけで壁を建設したからです。例えるなら自然界にて、水たまりが最深部を核として円形に広がることや、樹の枝葉が幹を核として円形に広がることと同じです。つまり、中世都市は何かを核として、そこからおおむね等距離に、自生的に領域を広げていったのです。

よって、都市が都市空間を拡張する場合には、既存の壁の外側に、新しく壁を建設し、環状の壁を何重にも持つことになりました。上図のパリの地図のように、発展した都市では、上から見ると壁がバウムクーヘンのようになっていました。

ローマ都市の市壁が方形だったことは、為政者によって、その壁が計画的に建てられたということを意味します。地域は異なりますが、中国や日本の城下町が方形だったのも、それらが計画的に建てられたからです。

中世都市が、共同体として自治権を持っていたことはすでに紹介しました。中世都市が支配者によってではなく、都市自身のエネルギーによって発展していったことは、その環状の市壁からも、うかがい知ることができるというわけです。

なお、ローマ都市時代の市壁や建物(石造が基本だった)がどこへ行ってしまったのかというと、それらは一度崩壊し、石材のみが中世都市に再利用されました。

古代ローマ時代の都市は中世初期に、いちじるしく縮小しました。そのため、12世紀になって再び人びとが都市に住むようになるまでに、ローマ都市の建造物は、ほとんど失われてしまいました。実際に、具体的な特定の建物そのものが、古代から中世に引き続いて使用されている例はほとんどありません2。

中世人が、古代ローマ時代の遺産を、市壁や家屋に再利用していたことは、中世史研究者の間ではよく知られている話です。それは現代人が想像するようなエコロジカルな視点からではなく、新しく石を切りだす手間をはぶくためでした。このエピソードからは、「手近にあるものは何でも利用する」という、中世人の合理的かつ力強い生き方が感じられます。

ローマ帝国は高度な文明を持っていたから、中世人よりも切りだした石の加工がうまかったんじゃないかなあ。手近にきれいな石材があるなら、使わない手はないよね。

ローマ文明が崩壊したことは、当時の西洋の人びとにとって、「世界から文明が崩壊した!」くらいの衝撃だったかもしれないね。中世人は、いにしえの文明の恩恵を受けながら、また文明をつくりあげていったんだ。

ちなみに、木造ではない、石造の中世都市が地中海沿岸に多い理由はなぜだか分かるかな?……地中海沿岸は、ローマ帝国の中心領域だったから、再利用できる石材がたくさんあったんだ!

街路のようす

古代ローマ都市の街路が縦横(※)に走っていたのに対し、中世都市の街路の大半は、不規則でした。

※道同士が、90度で直交しているということ。

街路が不規則だった理由は、先に述べた通り、都市が計画的につくられていないからです。自生的に発展した中世都市の街路は、狭く、陽光が十分に届かないため暗く、じめじめとして不衛生(※)でした。さらには、室内面積を広げるために、2階以上が張り出している家屋もあったため、そのような家屋が並ぶ街路はいっそう暗くなりました。

中世都市の街路は基本的に、不衛生です。不衛生性をもたらす要因として、例えば以下のようなものがありました。

- 農村での慣習が踏襲されて、豚などの家畜が放し飼いになっていた。雑食の豚は、街路の掃除の役割も果たしてくれたが、豚からは悪臭がただよい不潔だった3。

- 都市の住人が、家の窓から、あらゆるごみくずを捨てた。

加えて人びとの、「どうせ汚い街路ならば、そのへんにごみを捨てても構わないだろう、そのへんで用を足しても構わないだろう」という考えが、ますます不衛生の悪循環をもたらしたことも推測できます。都市が不衛生だったことは、14世紀にペスト(黒死病)が大流行する一要因にもなりました。

農村での豚の放牧の様子については、以下記事を参照ください。

古代ローマ都市の街路が石畳で舗装されていたのに対し、中世都市の街路の舗装は不十分でした。石畳の舗装道路が再び現れるのは、13世紀に入ってからです4。それまで、都市の街路は、粘土を固めたもの、砂利、砕石、砂などでできていました。

街路が石畳で舗装されてないことが、どういう弊害をもたらすかを、現代日本人が想像するには、「道路がコンクリートで固められていない」と想像すると分かりやすいでしょう。

街路が舗装されていないと、乾燥した日には砂埃が舞い、雨の日はぐちゃぐちゃにぬかるんで歩きにくくなります(泥が跳ねて服も汚れる)。さらに、水はけが悪い(うえに陽光も当たらない)ので、雨がやんでもなかなか乾かず、数日間ぬかるんでいることもあったことでしょう。馬車や牛車のわだちや、その他の振動により道はでこぼこで、注意して歩かないと、すぐに転んでしまうだろうことも、想像できます。

まとめると、中世都市の街路は、市壁内を不規則に走っていた上に、長い間、十分な舗装がされていませんでした。

家屋のようす

古代ローマ都市の民家が石造だったのに対し、中世都市の民家は、木造が一般的でした。

ただし、ローマ都市の遺産が身近にある地中海沿岸地域では、早い時期から石造家屋が存在し(※)、北方ではハーフティンバー(木と石の混構造)の家屋も存在しました。また、一階部分だけ石造で、上階が木造であることもよくありました5。

※先ほど記載したように、古代ローマ時代の市壁や家屋の石材を、中世都市に再利用したんだよ。

中世都市で木造家屋が主流だったことは、11世紀後半から13世紀にかけて、西ヨーロッパにおける森の面積が大きく減少したことからも、裏付けられています(※)。13世紀は、農地を広げる開墾運動が成熟した時期としても知られていますが、開墾によって得られた木材がどこに使われたかというと、諸都市が建築材料や燃料として消費していたことが分かっています。つまり中世都市は、その成長と拡大に伴い、たくさんの木造家屋を建設したのです。

※詳しくは、西洋中世期における森の利用と保護への動きを参照。

もちろん、耐久性や耐火性の面を考えると、すべての家屋を石造にしたほうが安全です。しかしながら、石造の建築は手間や費用がかかるため、石造の民家が一般的になるのは、後世になってからでした。中世都市で最初に石造で建てられたものは、市民にとって大切な教会や市庁舎で、その次に、財産がある都市貴族の邸宅でした。

都市にとって火事は大敵だったから、木造家屋でも屋根を瓦にする、壁にモルタルを塗るなどして、燃えにくくする工夫していたよ。

中世都市の家屋は、ローマ都市のインスラ(insura)と呼ばれる家屋の構造を引き継いでいます。すなわち、家屋の一階が店舗、二階以上が住居になっている構造です。ただし、インスラは面積が広く、複数の世帯が住む集合住宅だったのに対し、中世都市の家屋面積は狭く、通例として、一軒の家屋に一世帯のみが暮らしていました。

おわりに

今回は、中世都市の街並みについて解説しました。

中世都市の街並みの最大の特徴は、その自生的な成り立ちから、無秩序であることです。

例えば、ローマ都市が都市計画に基づき、方形の市壁と直交に交わる街路を持っていたのに対し、中世都市は、環状の市壁と不規則な街路を持っていました。また、家屋の素材について、ローマ都市が石造だったのに対し、中世都市は木造が基本だったことも特徴です。

市壁も含めた、中世都市に共通して備わっている建物や空間については、以下記事を参照ください。

次回は、中世都市の家屋の構造について、詳しく解説予定です。

以上、西洋中世期おける都市の街並みでした。

参考文献

- 河原温、堀越宏一『図説 中世ヨーロッパの暮らし』河出書房、2015年、68頁。 ↩︎

- 堀越宏一『ヨーロッパの中世5 ものと技術の弁証法』岩波書店、2009年、117頁。 ↩︎

- 河原温、堀越宏一、前掲書、68頁。 ↩︎

- ハンス・ヴェルナー・ゲッツ『中世の日常生活』轡田収/川口洋/山口春樹/桑原ヒサ子訳、中央公論社、1989年、304頁。 ↩︎

- 堀越宏一、前掲書、120頁。 ↩︎