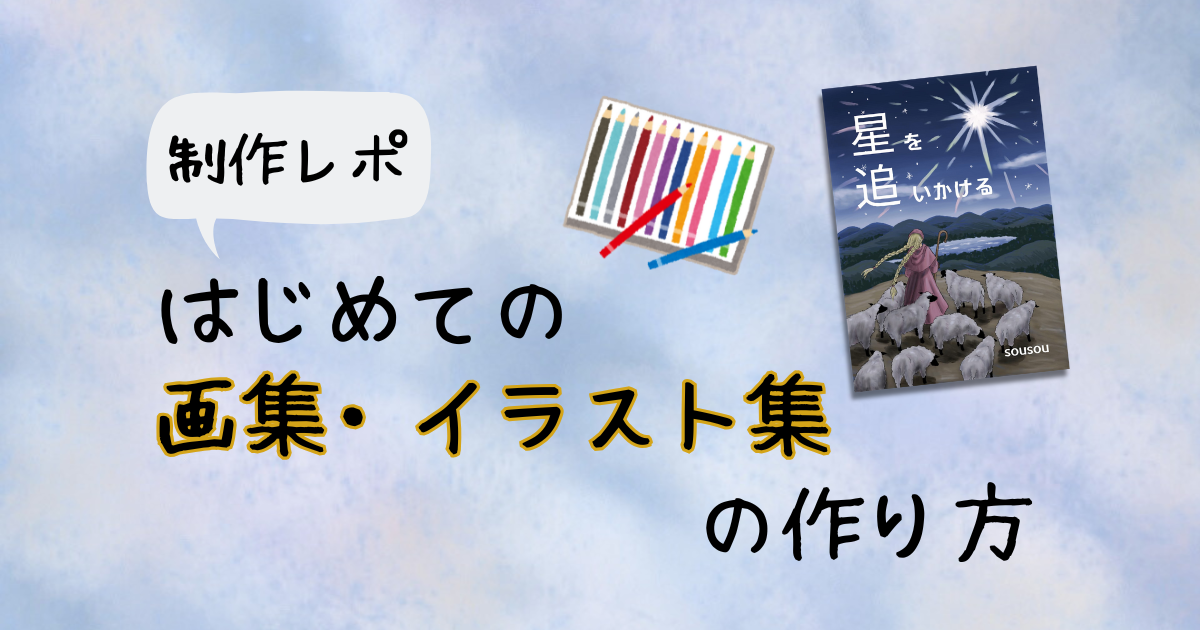

昨年、同人誌の小説をはじめて制作・販売した筆者が、今度は画集制作に挑戦してみることにしました。「デザイン知識も専用ツールもないのに、どうやって画集をつくればいいの?」という状態からはじまりましたが、なるべくお金をかけずに、無事に画集を完成させることができました!

そこで今回は、画集をどうやって制作したかをまとめます。これから画集を制作しようと思っている方にも、きっと役立つと思います。

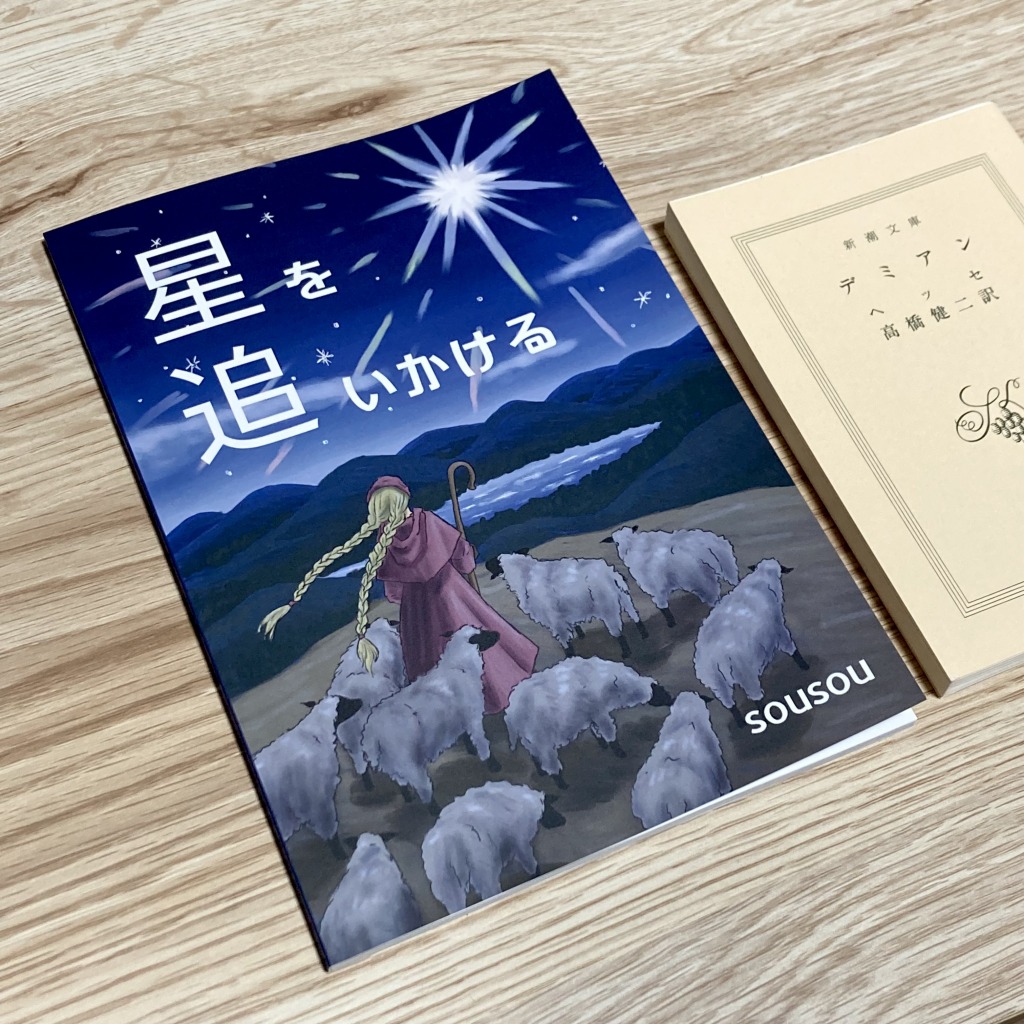

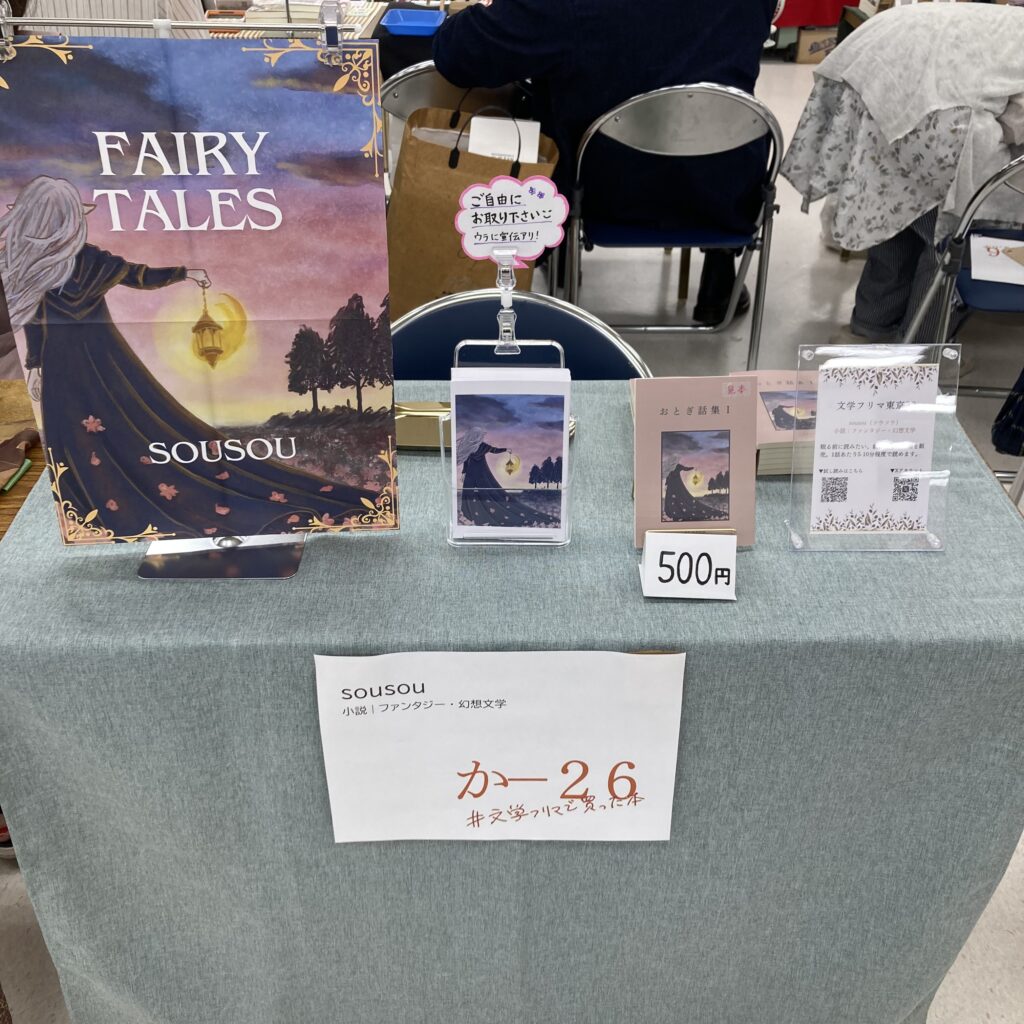

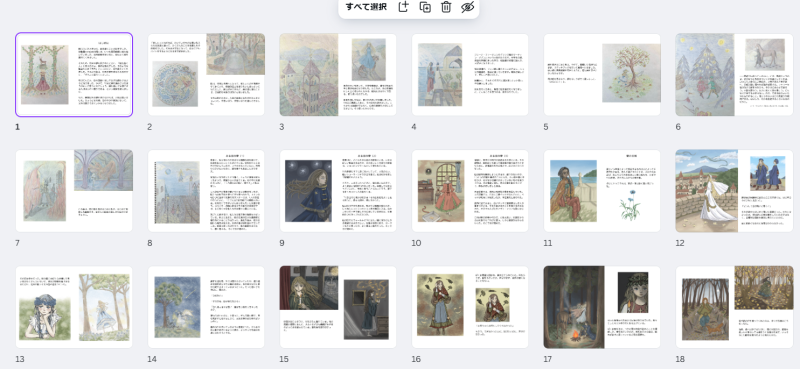

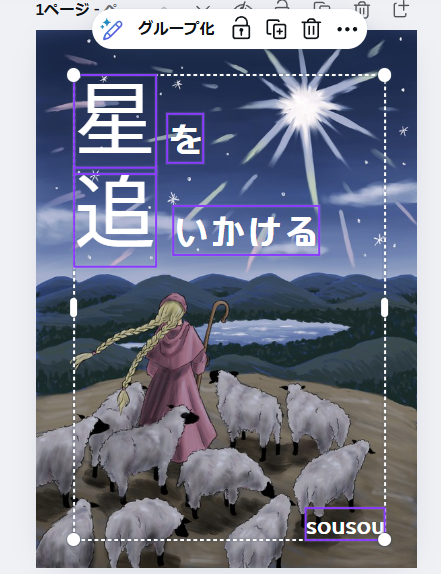

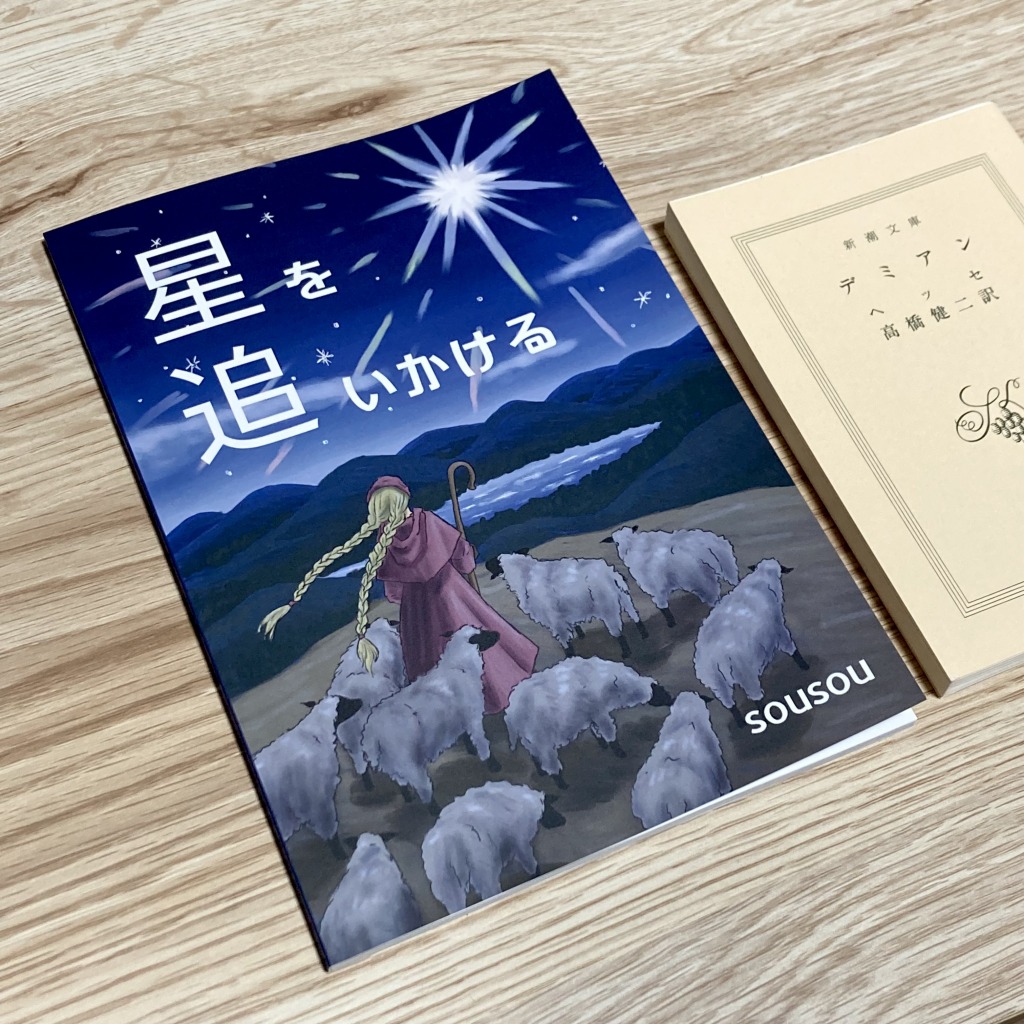

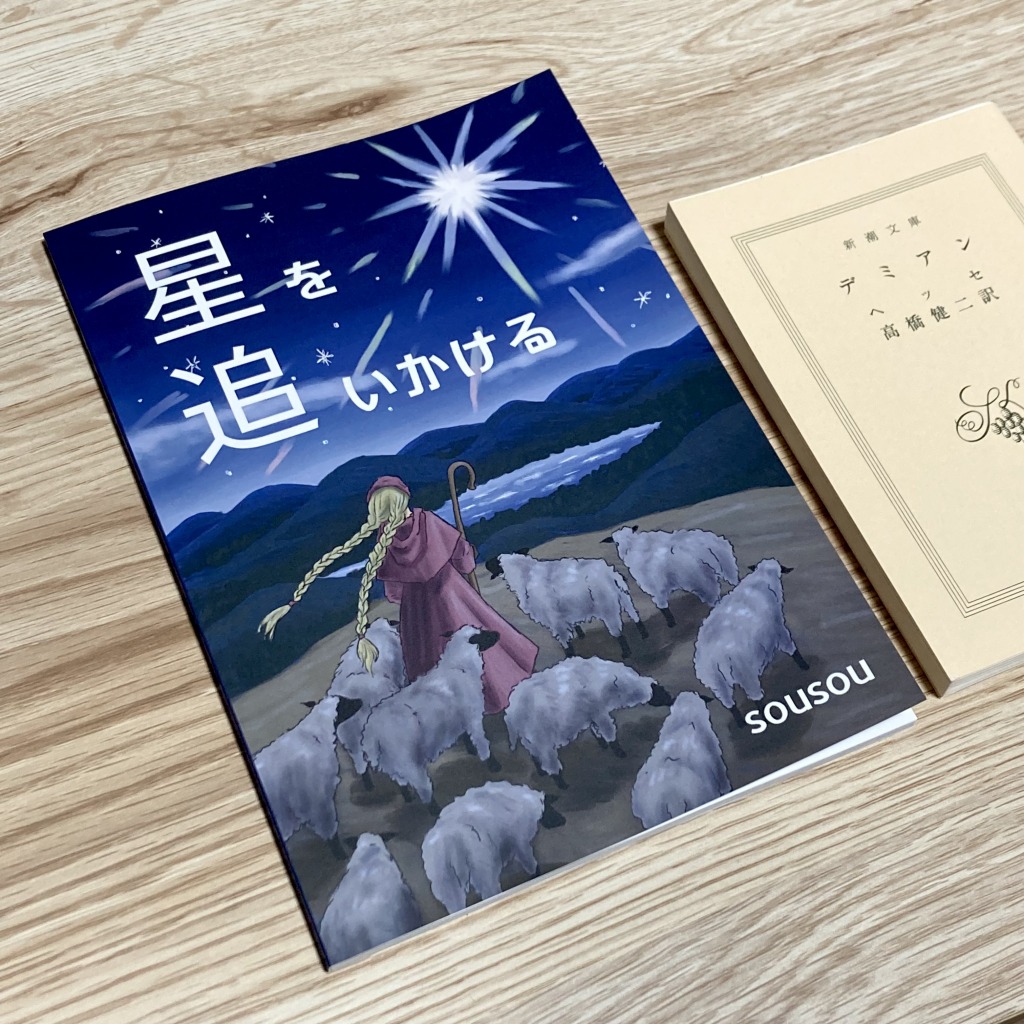

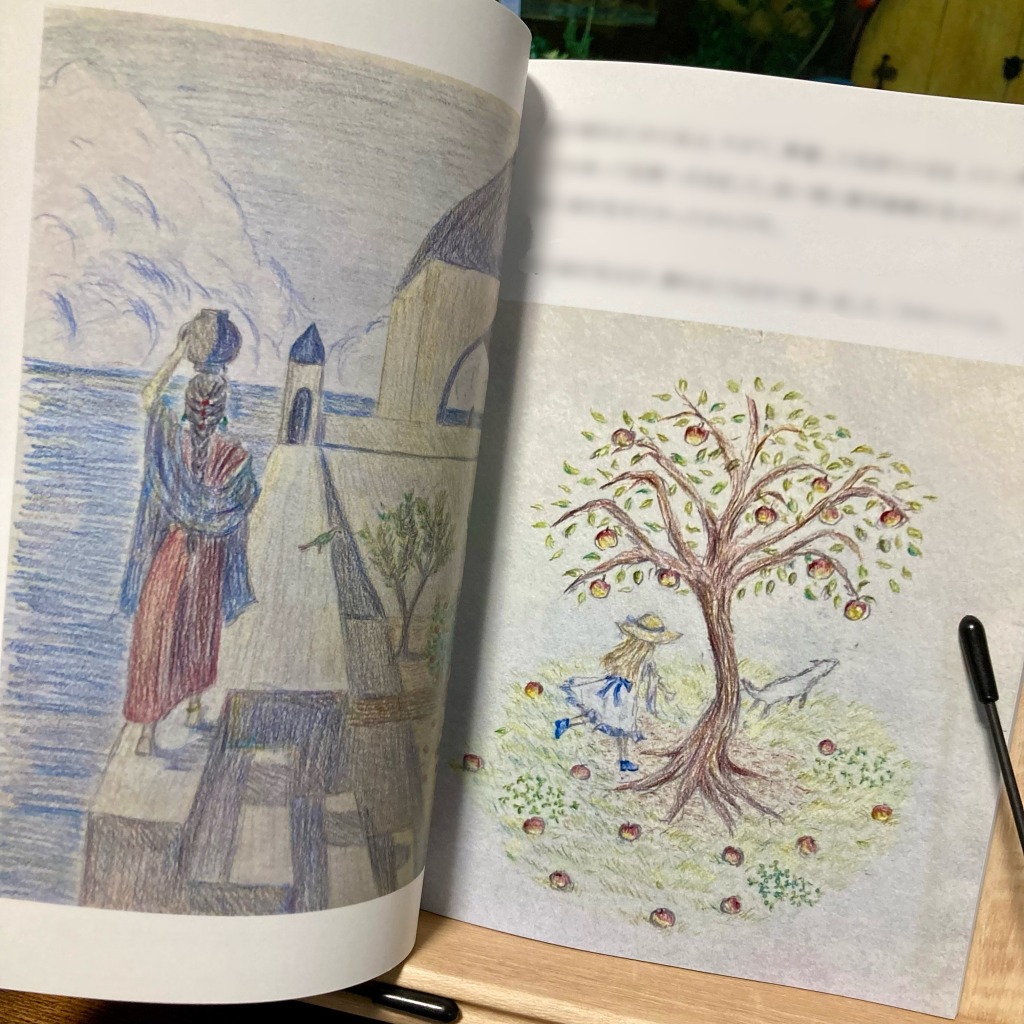

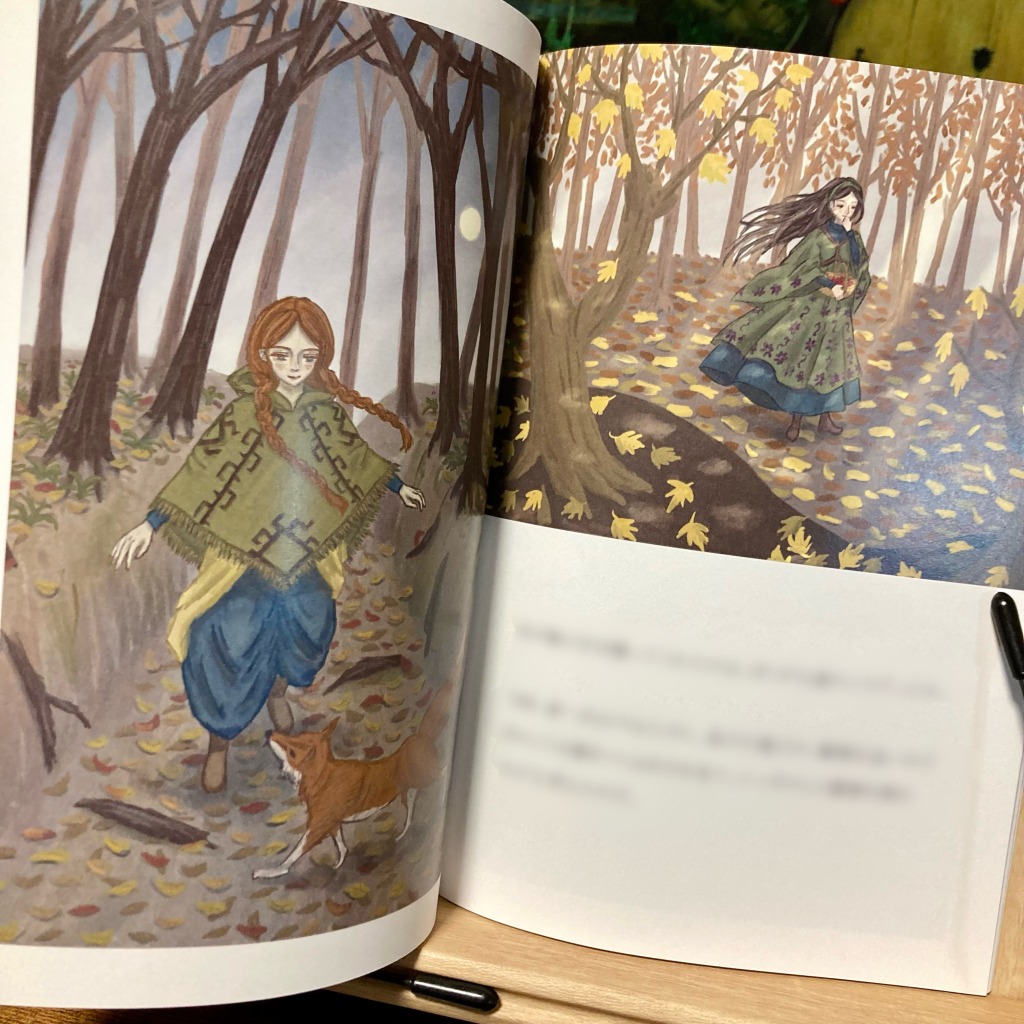

完成した画集はこんな感じ!

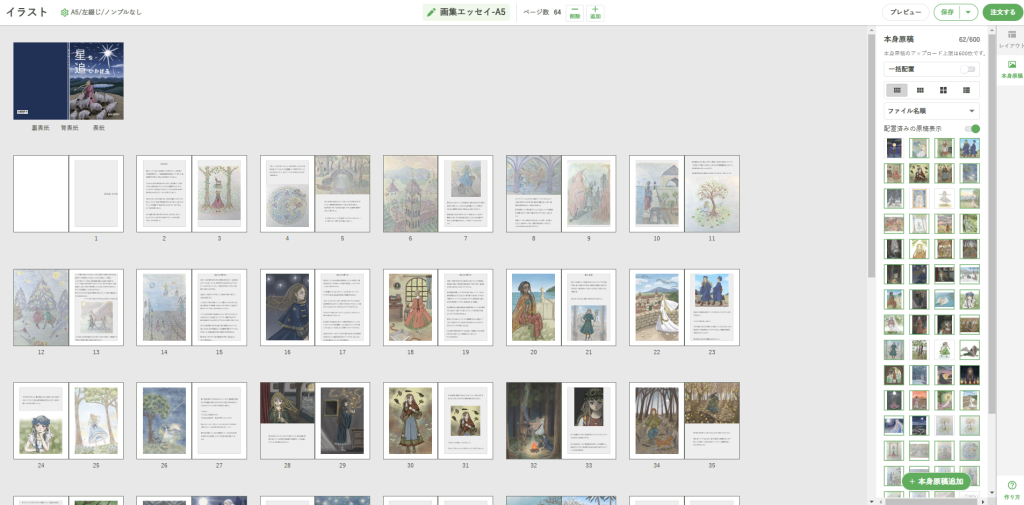

まずは、完成した画集(A5サイズ)の写真をお見せします。

シロウトでも、こんなに本格的な画集をつくれてしまいました! じつは、同人誌などの少数部数の印刷・製本サービスを提供している印刷会社は、以下2種類に大きく分けられます(両方対応している会社もある)。

- 顧客が入稿した完全データ(※)をそのまま印刷する印刷会社

- 顧客が表紙・本文を編集できるツールを自社で用意しており、その保存データを印刷する印刷会社

完全データとは、印刷会社側で加筆修正が不要なデータのことだよ。具体的には、製本を想定した、とじしろのための余白等を入れたデータを指すよ。

今回わたしはタイプ[2]の、編集ツールを用意してくれている会社(しまうま出版)に印刷を依頼しました。そのため、Adobe系のデザインツールを持っていなくても、本格的な画集をつくることができたというわけです。

なお、小説の同人誌を制作する際には、タイプ[1]の会社に依頼しています。私はMicrosoft Wordを持っているので(ただし10年以上前にリリースされた、いにしえバージョン。大学入学のときに買った)、それを使って、小説の完全データを作ることができます。タイプ[1]の会社は顧客に編集ツールを用意しない分、コスト削減することができるので、安価な価格設定です。

無料ツールのCanvaを使って、カラー冊子を制作したこともあります。この際には、タイプ [1] の印刷会社に依頼したため、制作コストを抑えられました。ただし、この方法だと中綴じ本しか作れないので、本格的な画集をつくるにはむいていないです。詳しい方法は、以下を参照ください。

なぜ画集を制作することにしたのか

私は自分の絵に対する肯定感が非常に低いため、画集をつくろうだなんて、一度も考えたことがありませんでした。

かつては絵を描くことがとても好きでしたが、自己完結型の挫折(?)をしてからは、絵を数年間、描けなくなりました。紆余曲折を経て、再び絵を描けるようになりましたが、自分のために描いているので、とても人様が気に入るような完成度の絵ではないと、思ってきました。

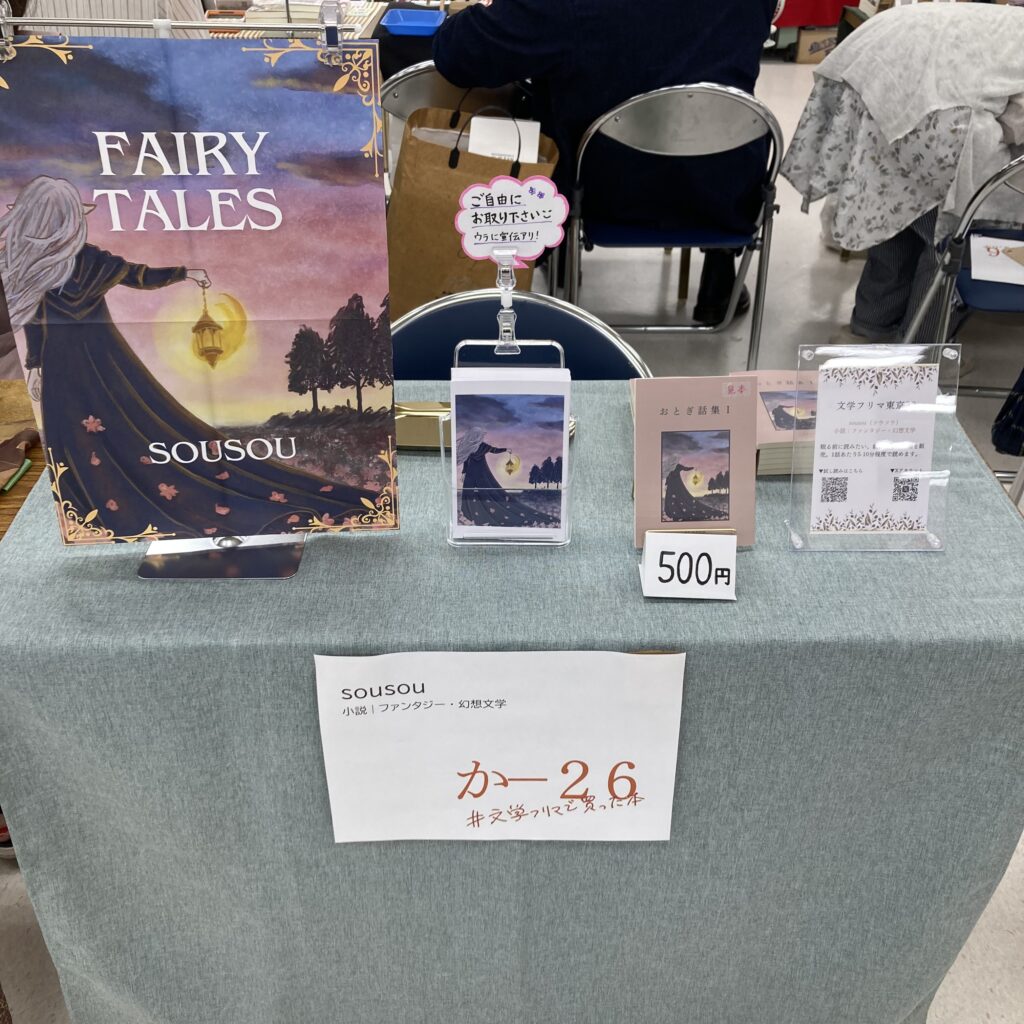

しかし、昨年の文学フリマ香川にて、販売のお手伝いをしてくれた友人が「画集を作ってみてはどうか?」と提案してくれました。というのも、販売した短編集の表紙絵が好評だったからだと、友人は言います。表紙には、コスト削減のために、私自身が描いた絵を使用していたのです。

たしかに私も、文学フリマ東京・香川を通じて、表紙絵が好評だったことを感じました。絵に対し「かわいいですね」と声をかけてくださる方々がたくさんいたのです(本当に嬉しかったです。お声かけくださった皆さん、ありがとうございます!)。そこで今回、思い切って画集をつくってみることにしました。

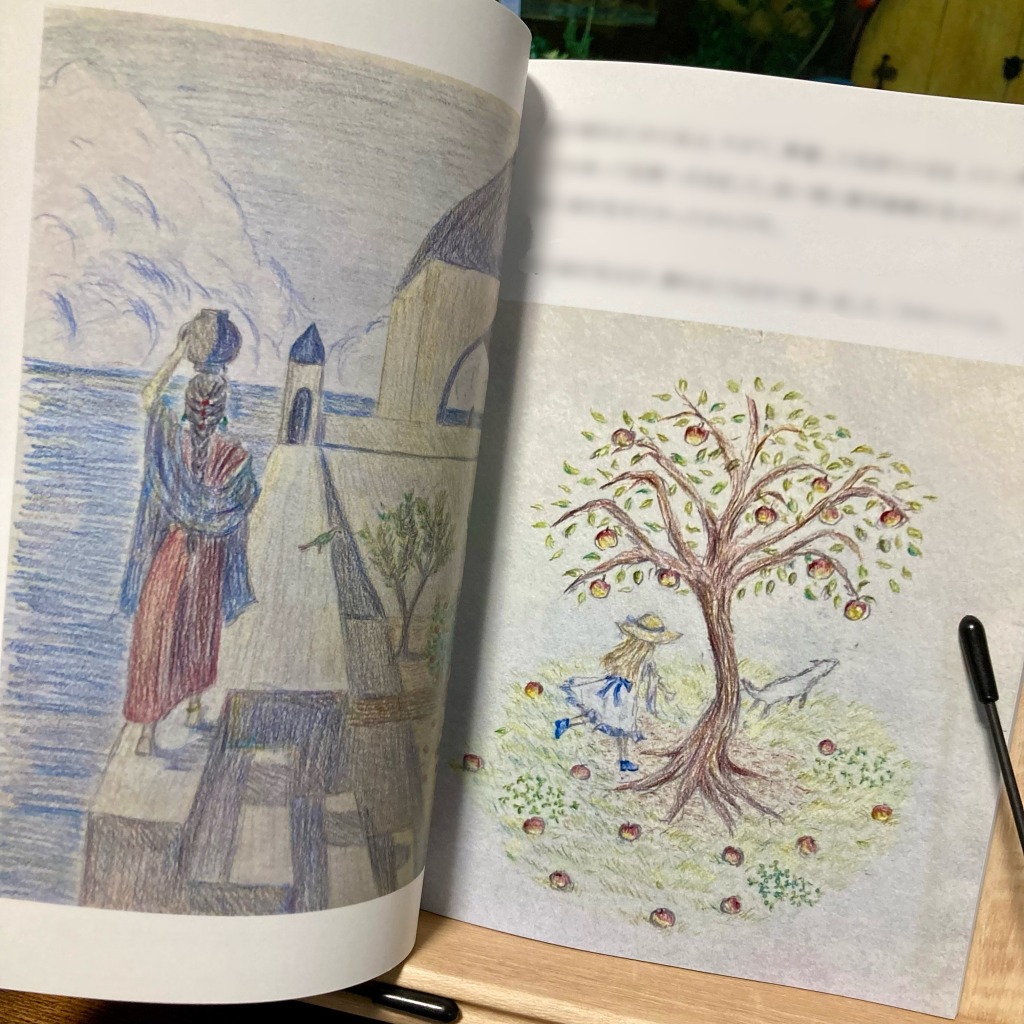

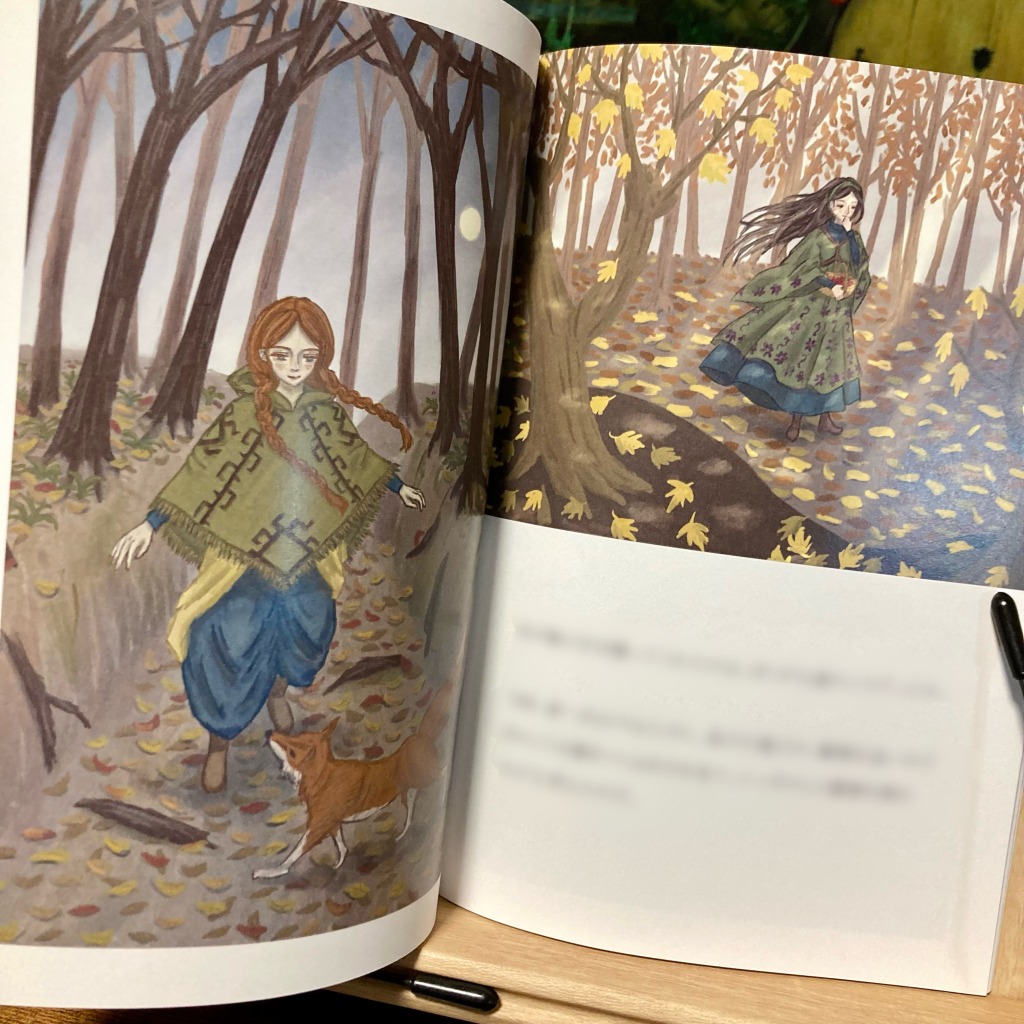

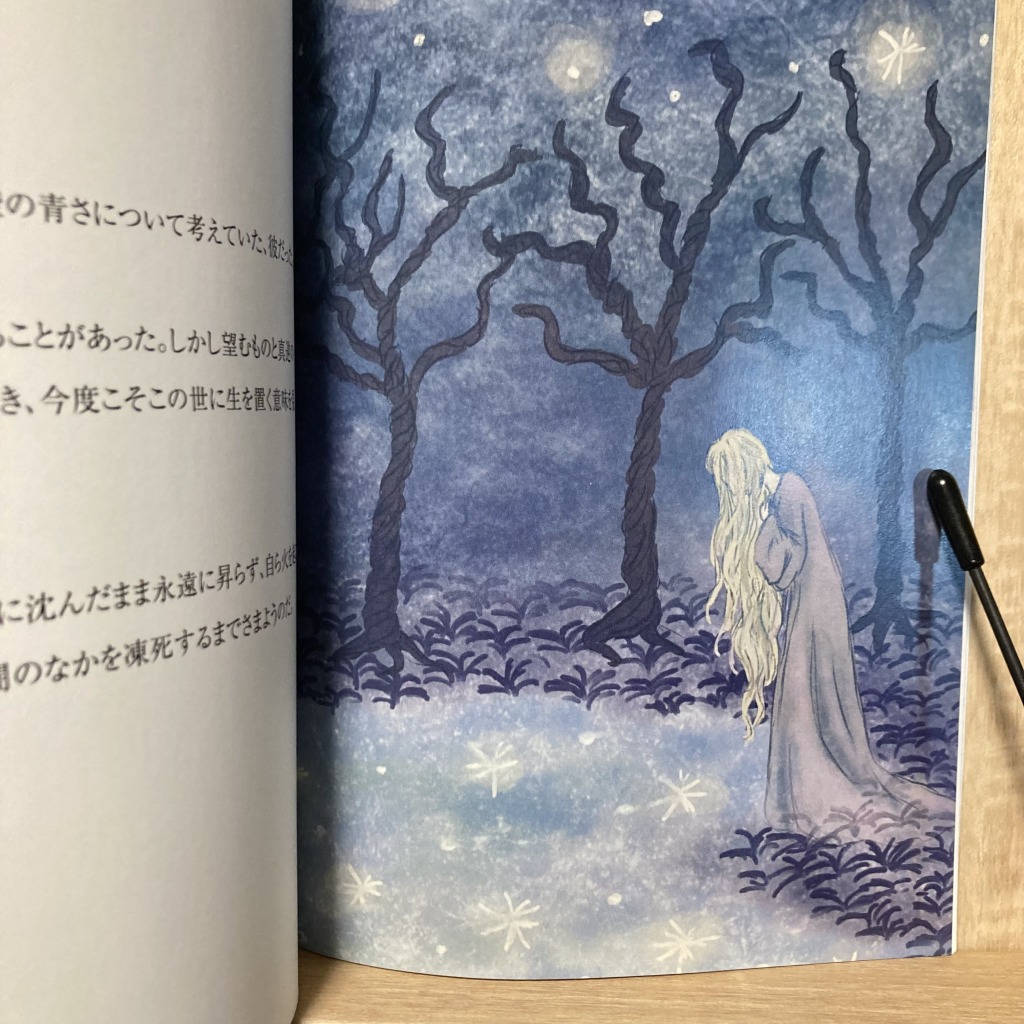

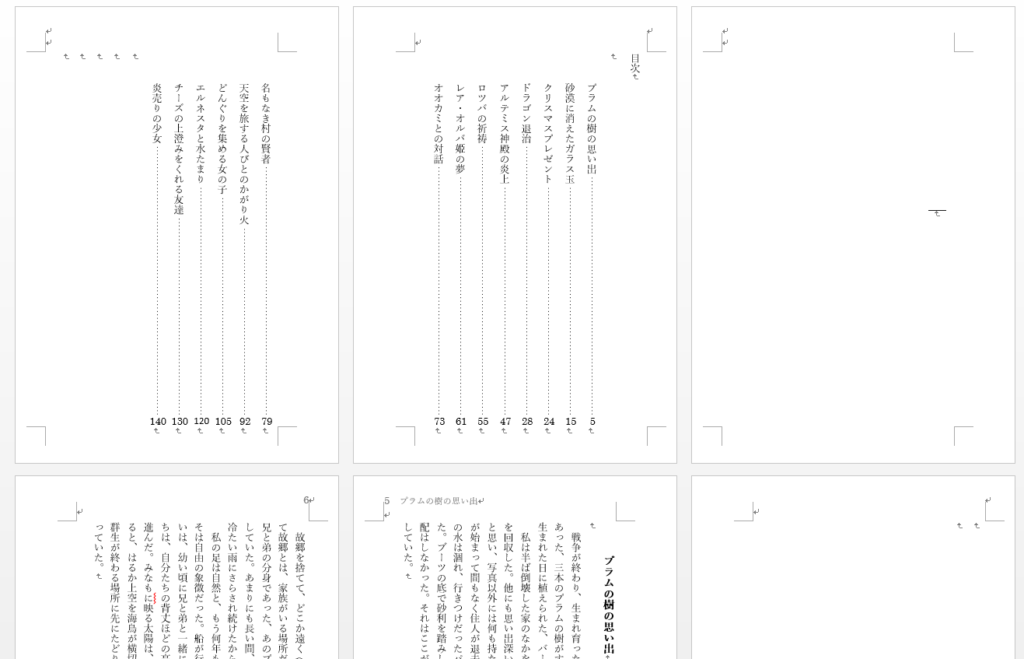

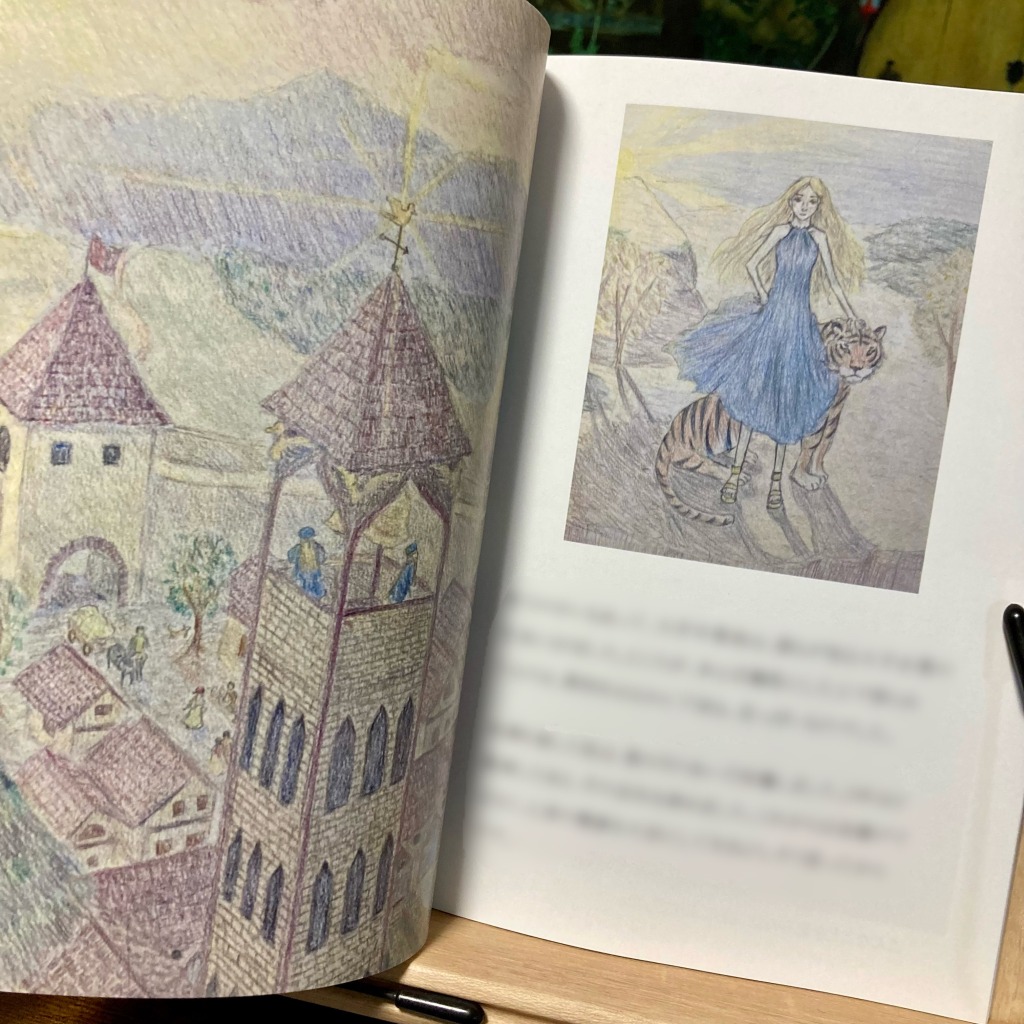

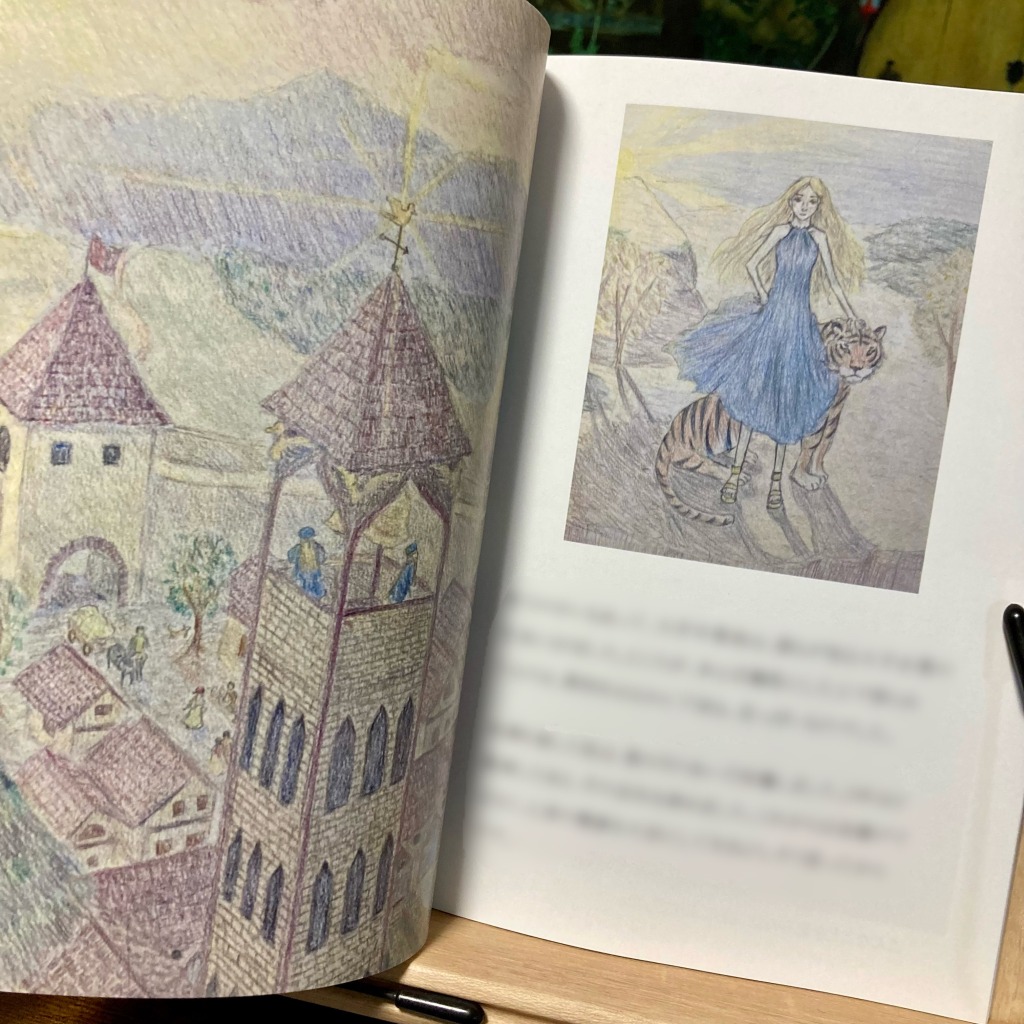

「とはいっても、画集をつくれるほどの量の絵があるだろうか…..」と思いながら、今まで描いた絵を集めてみると、軽く70枚を越えていて、びっくりしてしまいました。これだけあれば十分です。そのなかからファンアート(2次創作絵)や世界観にマッチしない絵をのぞいて、色鉛筆画12種・デジタル画40種の合計52種を、画集に載せることにしました。

次章から本題である、私が行った画集制作の流れを記載します。

どうやって入稿データをつくる?

「画集をつくろう!」と決めたはいいものの、どうやって制作すればいいのか、まったく分かりませんでした。一応、小説の同人誌を制作した経験はあるので、同じように「データをつくって、小数部印刷に対応している印刷会社(※)に、印刷を依頼する」という流れは想像できます。しかし、入稿するデータをどうやってつくるかが問題です。

印刷会社の経営視点で考えると、顧客から受注する印刷部数は多ければ多いほどよいです。部数が多いほど利益が上がるからです。そのため、伝統的な印刷会社は、一度にたくさんの部数を注文してくれる、企業のみと取引してきました。(イメージでいうと印刷業大手の大日○印刷や、凸○印刷)

しかしながら、近年では同人誌関連で動くオカネが大きいため、個人向けの小数部印刷に特化した印刷会社もたくさん出てきました。そのような会社は、一人一人の顧客から得られる利益は少額だけれども、注文してくれる顧客の数が多いため、最終的には利益が出すことができるのです。

同人誌を印刷できる会社は、現在では全国で100社を超えていると言われます。昨年12月にビッグサイトで開催された、文学フリマ東京39の来場者数は過去最高になりました。世はまさに大同人誌時代……!

同人誌をめぐる経済については、以下も参照ください。

入稿データをつくるには、なんらかの専用ツールが必要です。例えば、小説の入稿データをつくるには、Wordや一太郎などの、文章編集ツールが必要です。私は短編集を制作する際、Wordを使用しました。

同様に、写真やイラスト等の画像をメインにした入稿データをつくる場合には、画像に特化した専用ツールが必要です(仮にWordでつくろうとすると、PDF化した際に、画質がとんでもなく粗くなるはずです)。具体的には、以下のような専用ツールが必要です。

- Adobe Photoshop(通称:フォトショ)

- Adobe Illustrator(通称:イラレ)

- CLIP STUDIO PAINT(通称:クリスタ)

これらは使用割合の高い、主要なツールです。以下から、それぞれのツールについて具体的に解説します。

Adobe PhotoshopとIllustratorはどんなツール?

デザインとは無縁の方も、「フォトショ」や「イラレ」という用語を聞いたことがあると思います。どちらも、アメリカのAdobe(アドビ)社が提供している、デザインのためのツールです。一般的に、Adobe社は「PDFを考案した会社」としての認知度のほうが高いかもしれません。

フォトショとイラレは似ていますが、得意とする領域が若干ちがいます。そのためデザイナーは場合に応じて、2つのツールを使い分けているそうです。どちらも、デザイン業界で長年使われ続けているツールで、デジタルデザインの歴史は、これらのツールから始まったといっても過言ではないです。

その証拠に、画像メインのデータを入稿する際には、「PSDファイル」という、フォトショのために作れらたファイル形式で入稿することが基本になっています(ファイル拡張子は.psd)。

「なら、フォトショを買えばいいじゃない?」と思いますよね。……それが、高くて買えないんだ!! フォトショはデザイン関係で生計を立てている、プロを顧客として想定したツールです。よって、デザイナーを目指しているとか、フリーランスのデザイナーだとかいう方以外は、個人で買うようなシロモノではありません。企業に属しているデザイナーの場合も、個人で保持している人は少なく、会社のお金(経費)で買ってもらっていると思います(イラレも同様)。

Adobe(アドビ)系は、たとえるならデザイン業界のMicrosoftで、「うちの製品がないと、業務がなにもできないだろぉ~? へっへっへ」な殿様商売をしているのです(偏見)。例えば、事務系の仕事をしている方は、Microsoft Office365(複数のOfficeツールがパックになった、サブスクリプション)を会社のお金で買ってもらっていると思います。それと同じだと思うのです。

CLIP STUDIO PAINTはどんなツール?

CLIP STUDIO PAINT(通称:クリスタ)は、2012年が初版リリースの、比較的新しいツールで、デザインツールというよりは、デジタル画を描く機能がメインの、ペイントソフトです(とくに漫画制作に強みがある)。それのオマケとして、漫画や画集をつくることを想定した、製本の機能も備わっています。

今回調べて初めて知ったのですが、クリスタはなんと、東京に本社がある、セルシスという日本企業のツールです。Twitter上に絵を投稿している、イラストレーターさんの様子を見ていると、ペイントソフトとして、クリスタを使用している人は非常に多い印象です。むしろ、使ってない人はいないような印象を受けます。しかも、日本語ユーザーより、英語ユーザーのほうが上回っているという情報もあり、国際的にも人気のツールであることが分かります。

MUGENUPが2019年にリリースした「イラストレーター白書 2019」によると、イラストレーターが使用しているペイントソフトとしては、以下の通りクリスタの割合が最も高い結果となっています。

.png)

.png)

Twitterではよく、「クリスタのおすすめブラシ」「クリスタのブラシをつくってみた」などの投稿がバズっているので、個人的な肌感としても、相違ない印象です。本題とは関係ないですが、この白書の内容はとても面白いので、イラストレーターという仕事に興味のある方は、読んでみるとよいと思います。「イラストレーターは、実家住まいの独り身が多い」など、様々な現実がデータ結果に現れています……。

クリスタは、以下2点の機能を備えている点で、デジタル画を日常的に描く人にとっては、非常にお買い得なツールです。ただし、製本機能はあくまでオマケの立ち位置なので、フォトショに比べると機能が充実しておらず、不便な点も多いと聞きます。

- イラスト制作の機能

- 製本データの制作の機能

クリスタには、利用用途によって、提供グレードが3段階に分かれています。そのうち、製本機能が備わっているのは、すべての機能を利用できる「EX」というグレードです。EXの価格は以下の通りで、多くの人は使い心地を確かめる意味で、サブスクリプションから始めると思います。

| サブスクリプション型 | 買い切り型 |

|---|---|

| 8,300円/年 | 24,900円 ※追加料金(3,400円)を払い、好きなタイミングで機能をアップデートすることも可能。 |

世の中に無料で利用できるアプリが溢れていることを考えると、年間8,300円は、決して安くはないかもしれません。しかしながら、フォトショが年間34,680 円することに比べると、はるかに安いです。

sousouの友達も、クリスタのEXを利用して、漫画の同人誌を書いていると言っていたよ! どんな漫画なのかは教えてくれなかったので、察したsousouも深掘りしなかったよ(笑)。人に言いたくない、秘密の趣味は誰にでもあるよね。

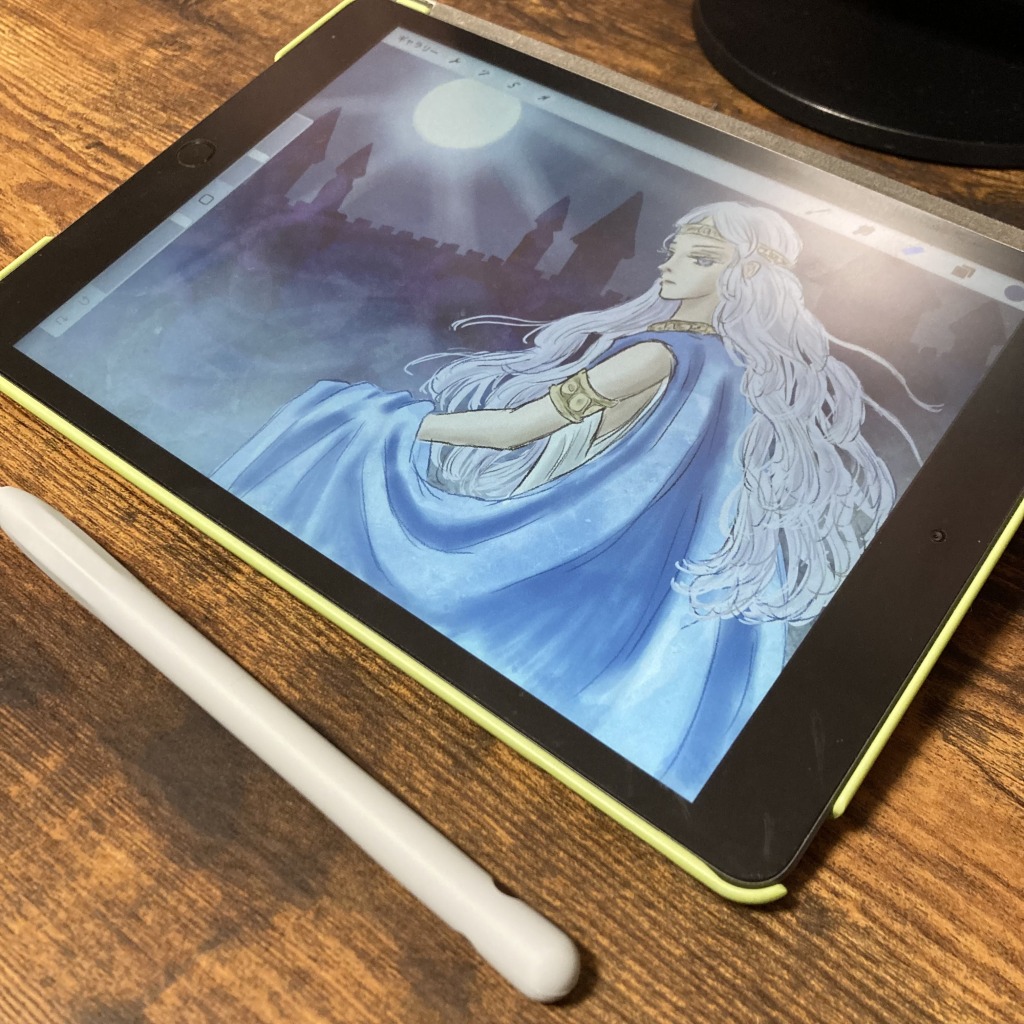

「クリスタとてもいいじゃん! クリスタで入稿データをつくればよいのでは?」と思いますよね。……じつは、私はクリスタの定期購入費すらおしくて、クリスタを購入していません。私はデジタル画を、「イラストレーターの制作環境」の表で、シェア7位にある、Procreate(プロクリエイト)というペイントソフトで描いています。

Procreateはどんなツール?

ProcreateはApple社が提供している、iPadと互換性のあるアプリで、一番の魅力は「安い」ということです。なんと、買い切り型オンリーでたったの3,000円! こんなに安くていいの? サブスクリプション型にしなくていいの? 本当に大丈夫? といつも思っています。Procreateで絵を描きはじめて、もう4年以上が経ったので、払った費用の元はとっくに取れています。

最近では、タブレットではなく、スマホの小さな画面で絵を描く人も、増えているみたいだよ(主に高校生など、若い人)。人気なペイントソフトは、無料で利用できる「アイビスペイント」なんだって。

Procreateは、クリスタほどのシェアはありませんが、プロのイラストレーター・漫画家も利用しているアプリです。その代表としては、Procreateの使い方指南本も出している、多田由美さんです。

私がProcreateで絵を描きはじめた2020年の時点では、Procreateの使い方について記載した本は、多田由美さんの本くらいでした(他はのきなみ、クリスタの技術本だった)。しかし今調べてみると、選びきれないほどProcreateの技術本があり、驚いています。ここ数年で、デジタル画の間口が広がったということですね。

私は以下2つのうち、先に出版された前者を読んで、使い方を勉強しました。

Procreateは価格が安いだけあって、機能がシンプルです。そのため、アナログ絵に慣れている人が、はじめてデジタル画に挑戦するときに、うってつけのツールだと思います。そういう意味では、デジタルに不慣れな、高齢者の方も挑戦しやすいですね。

実際、本当に画力のある人は、ツールが提供してくれる多彩な補助機能を借りずとも素晴らしい絵を描けるので、腕に自信のある人はProcreateで十分だと思います。(私は自分の腕にまったく自信がありませんが、安かったのでProcreateを使っています)

ただし、Procreateには、クリスタのような製本機能が備わっていません。よって、画集を制作するにあたり、私は以下どちらかの選択をしなければならない、ということが分かりました。

- 入稿データを制作するために、クリスタ等の製本機能が備わっているツールを購入する

- 製本のための、編集ツールを顧客に提供している印刷会社に、印刷を頼む

最終的に、データ制作のためだけに、ツールを購入するのはもったいないという結論にいたりました。そこで、編集ツールを自前で持っている印刷会社を探すことにしました。

編集ツールを提供している印刷会社を選ぶ

編集ツールを顧客に提供している印刷会社については、探したというか、もうほとんど「この印刷所にしよう!」と決めていました。

具体的には、文学フリマ香川1で知り合った、藤石アンナさんの『海のあわい』というフォトエッセイがとても素敵だったので、同じ印刷所(しまうま出版)でつくりたい、と思いました。しまうま出版について調べてみると、編集ツールも顧客に提供しています。

★藤石アンナさんのフォトエッセイは、Boothでも購入できます。

ZINEのオンラインショップを開設しました。

— 𝓈ℯℯ. (@souveni_r) September 23, 2024

移住生活や、瀬戸内の旅の記憶を綴っていますhttps://t.co/6pZpODQhKV pic.twitter.com/AO7WY6PHdX

後日、藤石さんとお茶したときに、しまうま出版の使い心地について尋ねてみました。藤石さんも、印刷所が提供している編集ツールを使って、データを作成したとのことです。そして、「やや価格が高めだとは思うが、仕上がりはとても気に入っている」との評価でした。

私が小説制作の際に利用している印刷所は、一度に注文する部数が多ければ多いほど、1冊あたりの価格が低くなるしくみです。しかし、しまうま出版の場合には、「10部以上の注文で全体から10%オフ」という割引以外に、単数と複数の価格差がないので、試し刷りとして、1冊だけの注文がしやすいです。よってまずは、しまうま出版で1冊のみを印刷してみることにしました。

しまうま出版の編集ツールでデータづくり

事前準備

しまうま出版が提供しているWebアプリケーションを試しに使ってみると、動作が重いことが分かりました。そのため、どういうレイアウトにするかの、下書きの制作にはCanvaを使用しました。Canvaはオンライン上で無料で利用できる、グラフィックデザインツールです。2013年にリリースされました。

ひと昔前までは、一般人が少し凝ったデザインの画像をつくる場合には、MicrosoftのPowerPointを使うしかなかったと思います。ところが今ではCanvaが主流で、プロのデザイナーさえも「Adobeソフトに高いお金を払うくらいなら、Canvaで十分」と思っているようです。私もブログのアイキャッチ画像を、いつもCanvaで制作しています。

実際、Canva社は急激に売り上げを伸ばしていて、Adobe社にとっての脅威になっているみたいだね。Canva社はオーストラリアの企業だよ。

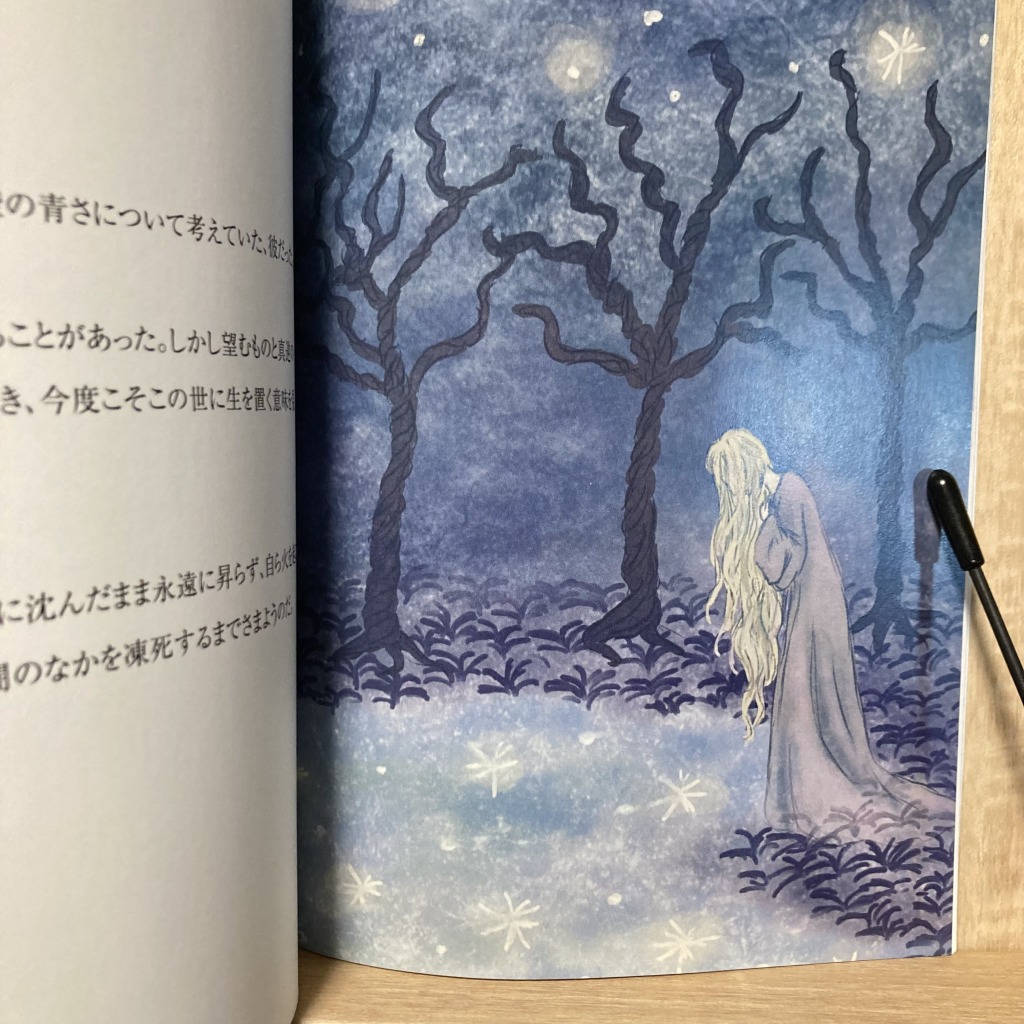

下書きの制作だけでなく、表紙画像の制作にもCanvaを使用しました。というのも、しまうま出版のWebアプリで使えるフォントは、4種類のみです。本文はシンプルなフォントでよいけれど、表紙だけは凝ったフォントを使いたいと思い、Canvaで提供されているフォントを使うことにしました。表紙は本の顔となるので、目を引くデザインであることは、非常に重要です。

ちなみに上記のイラストは、表紙に使用するために、文字がちょうどよくフィットするるように計算しながら、書き下ろしました。

また、私は今回の画集で、アナログイラスト(色鉛筆画)を載せる予定でした。アナログイラストは、何らかの方法でデータ化しなければなりません。プロのアナログ絵師さんは、たいてい専用のスキャナー(非常にお高い)を使用して、イラストをデータ化しています。

もちろん私は、専用スキャナーなどを持っていません。なるべく安く、かつ、そこまで品質を落とさずデータ化する方法を考えた結果、CamScannerというアプリを使用することにしました(中国の企業が開発)。このアプリを使用すると、撮影した写真をjpgデータやpdfデータに、無料できれいに変換することができます(※)。

※ただし、アプリに写真を取り込むことになるので、一般的に考えて、個人情報が記載された文書の取り込みはしないほうが安全です。また、最近は無料版の場合、PDFに「CamScanner」のロゴが入るようになってしまったので、どこかに書類を提出する際のPDF化には使えなくなってしまいました。

sousouは昔、色鉛筆画をデータ化したいと思って、コンビニのスキャナーを使ったことがあるよ。するとびっくり! ほとんどの色が飛んで、ほぼ白紙に仕上がったんだ!!

アナログイラストをデータ化したい場合には、イラスト専用のスキャナーを使用する必要があると、身をもって学んだよ。

編集ツールで入稿データの制作

ここまでの前準備をしてから、しまうま出版のWebアプリケーションを使いました。レイアウトも載せる文章も決まっているため、あとはコピー&ペーストしていくだけです。しかし、一般的なWebアプリケーションにはない、動作の制限があり、使いにくかったという印象です。

具体的には、以下の点で不便だと感じました。

- 一般的なWebアプリケーションで使用できるショートカットキーが使えない。とくに、1つ前の動作に戻る[Ctrl]+[Z]が使えないのは苦しかった……。

- PowerPointやCanvaなどには備わっている、スマートガイドの機能が不十分(中心・端のみガイドが表示される。ブロック同士の間隔にガイドはない)。この機能はクリスタにもないようで、フォトショやイラレなら備わっている。

- 1つのテキストブロックに、文章が5行までしか入れられない。また文字数に応じた自動改行がされないので、自分の手で、一行に収まる文字数を数えて改行しなければならない。

- 1ページにテキストボックスを複数入れたとき、それらの複数選択ができない。つまり位置をずらすためには、ブロックを1つ1つ選択して移動させる必要がある。

以上のような不便さはありましたが、編集のためのツールを、無料で提供いただいているので、それを考えたら大満足です。しかも、A5フルカラー・PP加工あり(※)・64ページの本を、読み手の方に1200円で提供できる原価に収まりました。

PP加工とは、本の表紙にオプションでつける、ポリプロピレンのフィルムによる加工だよ。これをつけると、表紙が傷つきにくい、色が剥げにくいなどのメリットがあるよ。ただし、この加工はけっこう高いから、つけない人もいるよ。

sousouは一度、何も知らずPP加工なしで本を作ったことがあるんだ。けれど運んでいる途中に表紙に傷がついて、売れない商品が出てきてしまったので、それ以降は多少高くても、つけるようにしているよ。

PP加工には、光沢のある「クリア」と、光沢を抑えた「マット」があるよ。sousouは、本の写真を撮るときに、電気の明かりが反射してしまうのが嫌いだから、いつも「マット」を選んでいるよ。

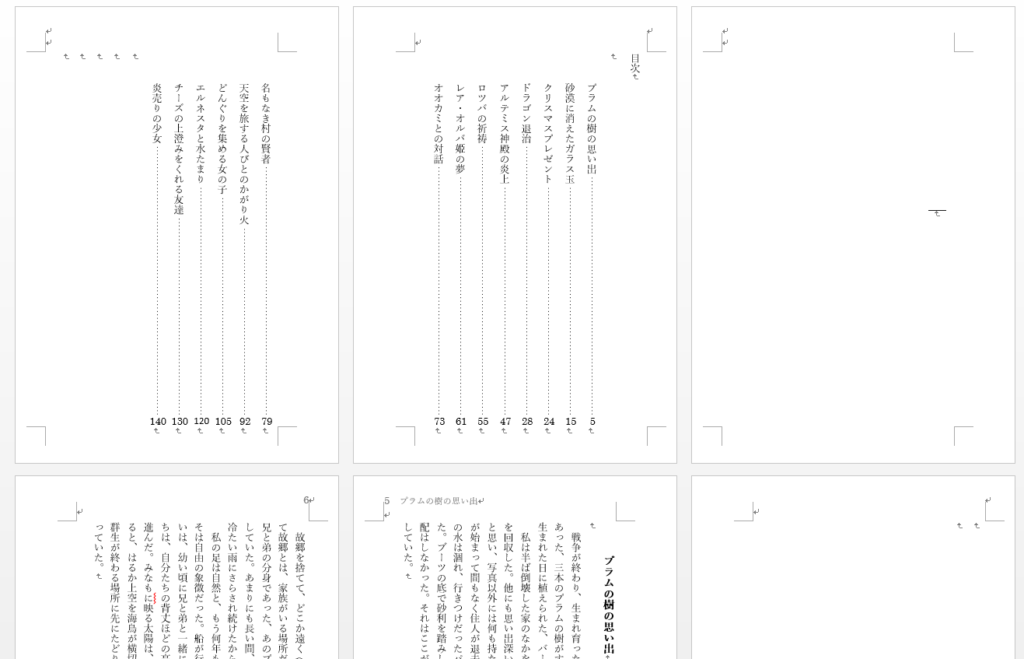

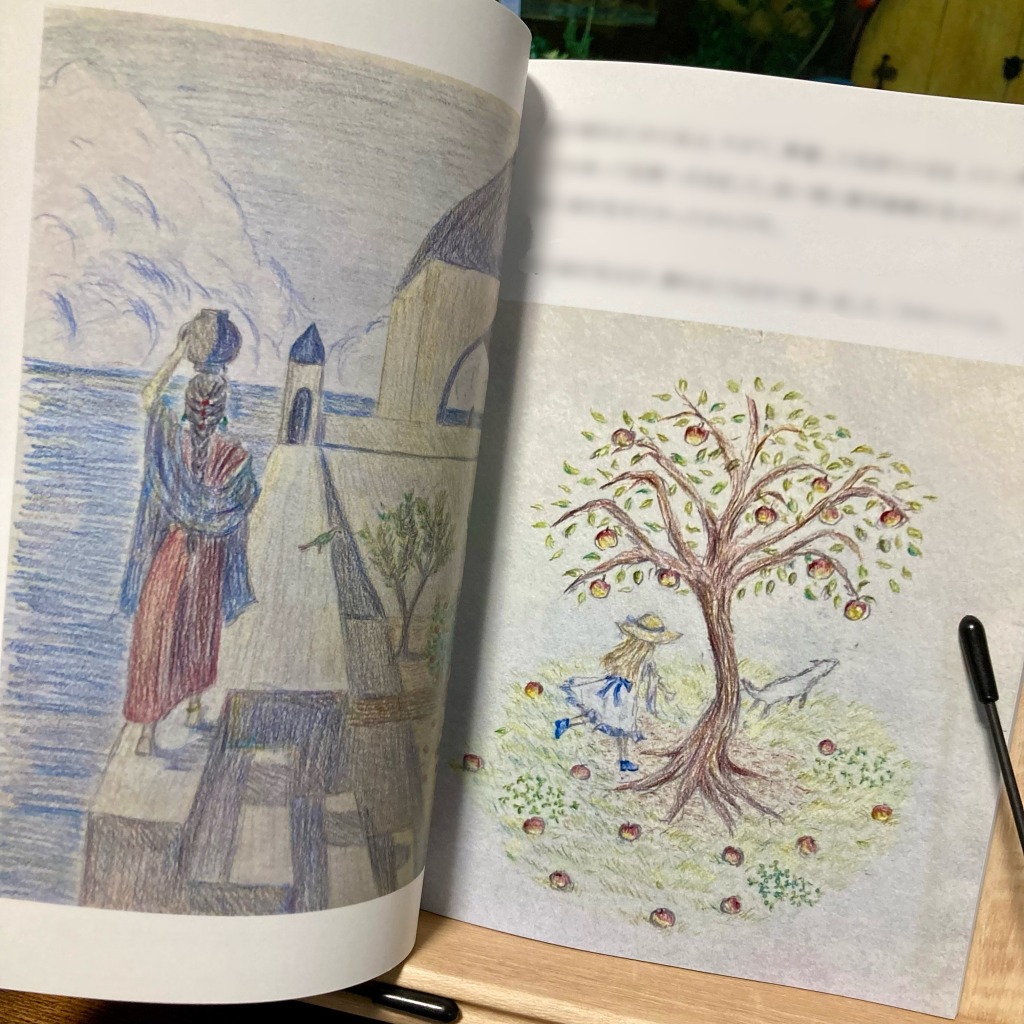

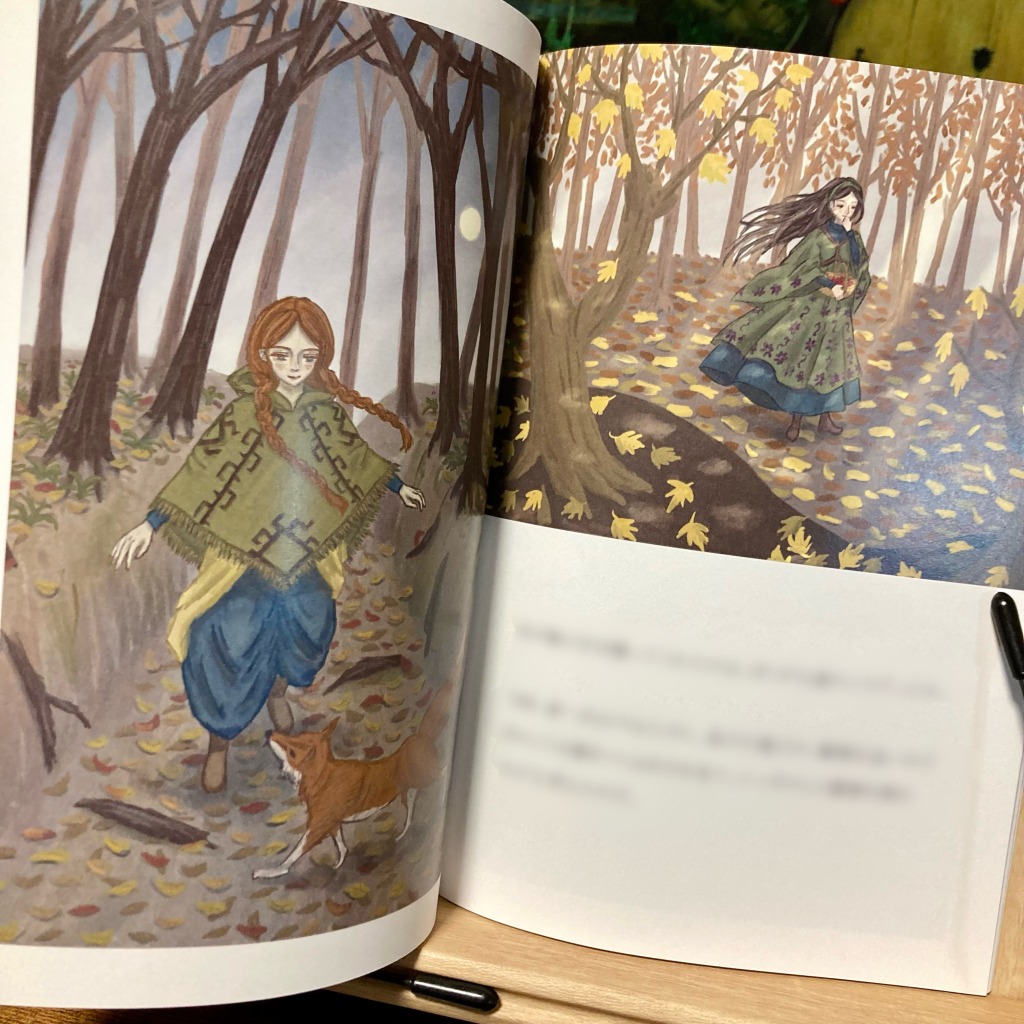

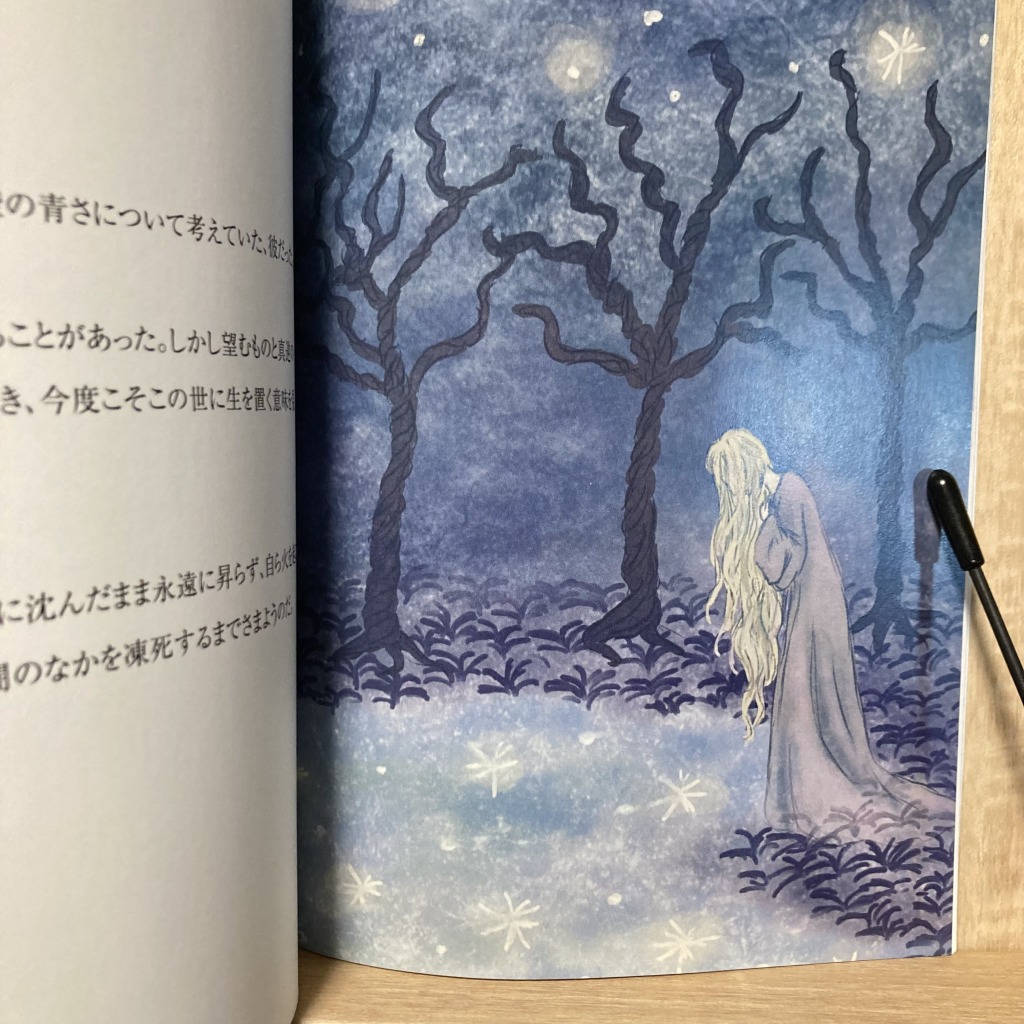

そうして仕上がった画集の写真が、以下です。イラストの発色もとても美しく、大満足です。しまうま出版の印刷には、プライムとエコノミーのグレードがありますが、私はエコノミーのグレードで制作しました。

おわりに

今回は、はじめての画集制作レポを記載しました。

記載した通り、編集ツールを提供している印刷会社に注文すれば、Adobeソフト等がなくても、気軽に画集を制作することができます。加えて、1冊のみの注文も低価格でできるので、自分や誰かへのプレゼントとして、画集を制作するのもおすすめです。ひと昔前までは、Adobeソフトなしに画集をつくるなど考えられなかったので、しみじみと、よい時代になったなあ、と思います。

完成した本の価格設定については、以下の記事も参照ください。

以上、お読みいただき、ありがとうございました!