イギリスにおける魔法の歴史で、ケルト人が木々やそこに宿る精霊、妖精を信じていたとお話しました。これはとても自然な話です。日本人も古くから、あらゆる自然に神が宿ると信じてきました。世界各地どこでも、森深い地域で最初に生まれる信仰は多神教なのです。

今回は、ヨーロッパ人の森に対する印象の変遷を紹介します。

畏怖の対象としての森

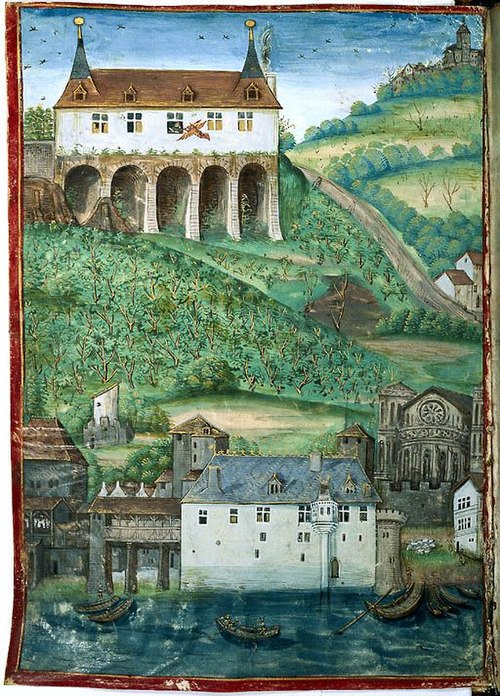

西洋の古代から中世、大開墾運動(12~13世紀)が始まるまで、人々は森を「異界」ととらえていました。「異界」とは、自分たちの暮らす世界とは違う世界のことです。人々が安全に安心して暮らせるのは、森のなかに切り開かれた町や村のみ、つまり文明・人工の世界でした。対して森は原始・自然の世界でした。

人々は森を非常に畏れていました。古代から中世にかけてのヨーロッパ大陸を、人工衛星で撮影できるとしたら、そのほとんどが森に覆われているはずです。村を囲う柵を一歩越えれば、そこは神々・精霊・悪霊の世界でした。人が暮らす世界ではありません。どんな危険が起きるか分からず、一度足を踏み入れれば、生きて帰れる保証はないのです。

森はしたがって、見える国境というより、緑の海であった。ひとつづきの村や畑、未耕地、そして町は、森の海に囲まれた島であり、島国であった。

(中略)

「海」は深く、果てしなく、怖しいところであった。村人たちは「沿岸」で薪とりや豚の放牧をしていたにすぎない。深みにはまると、飢え死にや狼に食われる大きな危険と恐怖が待ちうけていたからであった。

木村尚三郎、堀越孝一、渡辺昌美『生活の世界歴史〈6〉中世の森の中で』河出文庫、1991年、22-23頁。

すでに古代ギリシア・ローマ神話において、鬱蒼たる森は死者の国への入口であると考えられていた。

ウラジミール・プロップ著、斎藤君子訳『魔法昔話の起源』せりか書房、1983年、58頁。

グリム兄弟がドイツに伝わる昔話をまとめた『グリム童話集』に出てくる森は、この時代の森です。つまり異界としての森です。森は超自然的な存在が暮らす「彼岸」であり、主人公は「彼岸」へ旅立ち「此岸」に帰還するという、「死」と「再生」の円環の旅を経験します。たとえば、赤ずきんは森に暮らすお婆さんの元にワインと焼き菓子を届けに行き、狼に飲み込まれるという冒険を経て生まれ変わり、日常世界に帰還します。

ちなみに、当時の西洋人にとっての「森」のイメージは、ちょうど、日本人にとっての「山」のイメージと同じです。山なかには山姥や、妖怪がいます。また、アジール(法喪失者の避難場所)としての機能も共通しています。アジールについて詳細は西洋におけるアジール(概要)を参照してください。

征服の対象としての森

11~13世紀は、西洋史上で最も開墾運動が活発になった時代です。開墾の理由はキリスト教の「自然を征服する」という使命に基づいています。この使命は、西洋で科学が発達した理由にもなるのですが、それについてはまたの機会に紹介します。神(魔法)が科学に置き換わる過程は、魔法から科学への移行を参照してください。

当時の人々は、森が減れば減るほどいいと思っていました。開墾することがキリスト教にとって善であるし、文明化された、人工の土地が増えれば暮らしやすくなります。危険に満ちた森(そして「異教」の神々が住む森)は人々にとっての敵でした。

つまり修道士にとっては、土地の開拓=浄化は、悪魔から土地をとり返すことを意味していたのだ。西欧修道制の祖ヌルシアのベネディクトゥス(480頃~547頃)の時代より、森を切り開き耕地に変える、という行為は、異教に染まった住民の偶像崇拝をやめさせ、彼らの神殿を破壊することで偽りの神々を打倒し、その力を弱めることも目途としていたのである。

池上俊一『森と川―歴史を潤す自然の恵み』刀水書房、2010年、79頁。

さらに、木という素材は、あらゆる生活用具に活用できます。椅子や机などの小さなものから、家や船などの大きなものまで。例えば15~17世紀にわたる大航海時代は、西洋の豊富な木材によって支えられました。

こうして森の神性は失われてゆき、人々は森を征服すべきもの、手なずけて利用するものと考えるようになったのです。

癒しの対象としての森

近代になるころには、かつて大海だった森は、池の大きさになっていました。それは延々とつづく耕作地の合間に、ぽつりぽつりとあるだけです。17世紀ごろ、絵画の世界では「風景画」と呼ばれるジャンルが生まれます(※)。なぜだか分かりますか?

※詳しくは中世後期の風景画の特徴と魅力を参照。

「風景画」が評価され、それがジャンルとして確立するということは、人々が「風景」を美しいと思うからです。つまり、古代から中世にかけては「神が宿る」と畏れられ、中世中期からは「敵」とみなされ征服されつづけた自然(森)が、近代には「美しいもの」としてとらえられるようになったのです。

それは、文明が圧倒的勝利を果たし、森が害のない、ペットのように可愛らしいものに変わったからです。加えて、18世紀からはじまる産業革命も、人々が森に憧れる気持ちを助長します。

たとえばフランスの有名な風景画家に、ジャン=バティスト・カミーユ・コローがいます。彼は都市の工業化に嫌気がさし、田舎の自然に安寧を求めた人でした。

ちなみにコローの作品《冥界からエウリディケを連れ出すオルフェウス》ではオルフェウスが鬱蒼とした森でエウリディケの手を引く場面となっていますが、おそらく森=異界=冥界という想起から絵の背景を森にしたと思われます。

こうして森はもはや敵ではなく、文明化された、せわしい日常をひととき忘れさせてくれる、癒しの森へと変わったのです。

おわりに

今回は、ヨーロッパ人の森に対する印象の変遷を紹介しました。

古代から中世にかけて、森は神聖なものが暮らす「異界」ととらえられ、中世中期から近代にかけて、キリスト教の観点から「征服すべきもの」ととらえられていました。近代になると、文明社会から逃避するための「癒し」ととらえられるようになり、それが現代までつづいています。

実をいうと、「異界」ととらえられていたころの文化は現在でも残っており、たとえばクリスマスツリー(樹木信仰)がそうです。「クリスマス」はその名の通りキリスト教の文化ですが、木を飾るようになったのは、ケルト人やゲルマン人の文化の影響です。こちらについては、西洋における樹木信仰のなごりを参照してください。

以上、西洋における森の歴史でした。

参考文献

大野寿子『黒い森のグリムードイツ的なフォークロア』はグリム童話集を学術的に研究する興味深い本です。例えば、各話に出てくる「森」(Wald)という単語にかかる形容詞をまとめ(「大きな」「真っ暗な」等)、編集者であるグリム兄弟にとって森がどのようなイメージだったかを探ろうとします。

大野寿子『黒い森のグリム―ドイツ的なフォークロア』郁文堂、2010年

川崎奉彦『森のイングランド―ロビン・フッドからチャタレー夫人まで』平凡社ライブラリー、1997年

ロベール・ドロール、フランソワ・ワルテール著、桃木暁子、門脇仁訳『環境の歴史―ヨーロッパ、原初から現代まで』みすず書房、2007年