本ブログ「中世ヨーロッパの道」は、今回で200記事目になります。そこで今回は、現時点でどんなことを考えてブログを運営しているのかを紹介します。

ブログの存在意義を考える

「ブログを書いてみたい」とぼんやり思いはじめたのは、大学生の頃でした。

私は卒業して当面の間は、経済的に余裕のある生活をしたいと思っていました。というのも、奨学金の返済があったためです(今も毎月返済しています)。そのため、自分の好きなこと・やりたいことは2の次で、仕事を選ぶ基準は第一に「給与が高い」、第二に「将来性のあるスキルが身につく」でした。

金の亡者、sousou!

二番目の条件は、お金のためだとしても、どうせ働くからには、いつか自分がやりたいことに役立つスキルを身につけたいと思い、設定しました。その結果、選んだのがIT技術職で、なぜかというと、昔から田舎暮らしに憧れており、IT技術を見につければ、田舎に暮らしながら収入を得られそうだと思ったからです。その頃から、「例えばブログを書くなんてどうかな」とぼんやり思っていました。

学生時代は文系だったので、レポートの体裁を整えるのも一苦労なほど、PCが苦手でした。なので、そんな調子でIT技術職なんて勤まるのか?と思いましたが、むしろ仕事でなければ一生勉強しなさそうだと思い、勉強せざるをえない状況に自分を置いてみることにしました。

ところが、入社してみると本当に大変で、同期が入社1年以内に取得しているIT資格(基本情報技術者)を、私は4年目くらいにやっと取得するなど、自分にITセンスのないことがよく分かりました…。入社前から、「自分に合わなかったら辞めればいいや」と思っていたので、その会社は5年で辞めました。

会社でITスキルを学びながら始めたのが、本ブログでした。きちんと収益を得られるブログを目指すなら、本来は想定読者を定めるなど、マーケティング的なことをしなければなりません。しかし自分が「気になったらとりあえずやってみよう」という性格なので、マーケティングについてはまったく考えずに始めました。

何も考えずに始めたために、ブログをどのような立ち位置で運営していくのか、何年も悩みつづけました。私のブログでは、歴史文化を扱っています。しかし記事に記載しているのは、本を読めば書いてある情報で、新しい知見ではまったくないわけです。

私は当初、ブログ記事の内容として、学生時代に書いていた、レポート(研究報告書)のようなものをイメージしていました。しかしアカデミック界では、既知の情報をただまとめた紙は、レポートとは呼びません。レポートというのは、既知の情報を整理した上で、研究者独自の、新しい視点や論を展開するものなのです。ゆえに私は長い間、「学術的にまったく価値のないものを創出しつづけて、いったい何の意味があるのだろう」と思い、ブログの存在意義について悩んでいました。

今振り返ると、ブログを始めて半年ほどのとき、会社の同僚に言われた言葉が、悩みから抜け出すヒントになりました。ある日、その人が会社を辞めて独立するというので、「私も最近ブログを始めて、いつか収入になればいいなと思っている」と話しました。

するとその同僚は、応援してくれた上で、言いました。「ブログは内容がどうこうより、自分のファンを増やすことが大事らしいよ。つまり、読み手に『その人を応援したい』と思ってもらうこと」。ふーん、そうなんだ…と思い、繰り返し思い返してきました。その結果、同僚の名前はもう忘れましたが(笑)、その言葉だけはずっと記憶に残っています。

最近になってやっと分かりました。彼の言っていた「ファンを増やす」商売形態は、その頃はそれを表す概念がなかったのだけれど、今でいう「インフルエンサー」なのだと思います。言い換えると、ブロガーもYoutuberと同じ、娯楽を提供するコンテンツクリエイターで、コンテンツを楽しんでくれる自分のファンを増やすことで、比例して収入も増えていくのだと思い至りました。

ブログの目的

ブログの存在意義を考える中で、最近思い至ったことは、「私は研究者ではないのだから、学術的に価値があるものを書く必要はまったくない」ということです。

学術的に価値のあるもの(論文)が、誰を想定読者にしているかというと、研究者です。それでは、私は研究者に対して価値のあるものを提供したいのでしょうか? いいえ、私が価値を提供したいのは、歴史文化について専門知識のない、一般の方々です。例えるなら、旅行ガイドのように、歴史文化を楽しむためのガイドをして、一般の方に「歴史文化っておもしろいなあ」と思ってもらいたいです。

ゆえに、ブログ記事を論文のように書く必要はまったくないのです。私のブログの目的を整理すると、以下の通りです。

既存の論を整理した上で、新しい視点や論を発表する(=論文)

一般の方に、歴史文化の面白さを伝える

ブログの想定読者

「一般の方を読者として想定」といっても、日本国内の99%くらいは、専門家ではない一般の方ですよね。ゆえに、より具体的に、ブログを楽しく読んでくれそうな人の性質を絞ろう、と思いました。

そこでヒントとなったのが、「日常的に、歴史文化の学術書を読める人は少ない」という気づきです。それに気づいたのは、2024年に三宅香帆さんの『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』が世間から注目を浴びたときです。この本が共感を呼んだということは、本を読みたいと思っているのに、働きながら本を読むことを難しいと考えている人が多い、ということになります。

一言に「本」といっても、その難易度は様々です。例えば、雑誌、ライトノベル、ビジネス書、新書などは、読むのが比較的容易な部類に入ります。一方で、純文学や技術書などは、内容の密度が高いため、読解のためのエネルギーをたくさん使う部類に入り、アカデミックな専門知識が書かれた、学術書も後者に入ります。

つまり、あらゆる種類の「本」を読むことを難しいと感じている人が多いのなら、難易度の高い「学術書」を読むことを難しいと感じている人は、もっと多いということが推測できます。

私はブログを始めた当初、「記事に記載している内容は、本を読めば書いてある情報で、新しい知見ではまったくない。だから学術的に価値がない」と考えていました。しかしながら、(さまざまな理由で)学術書を読めない人が多いのなら、本に書いてある内容を紹介するだけでも、その人たちにとっては、ものすごく価値があり、助かる内容になるのではないでしょうか。

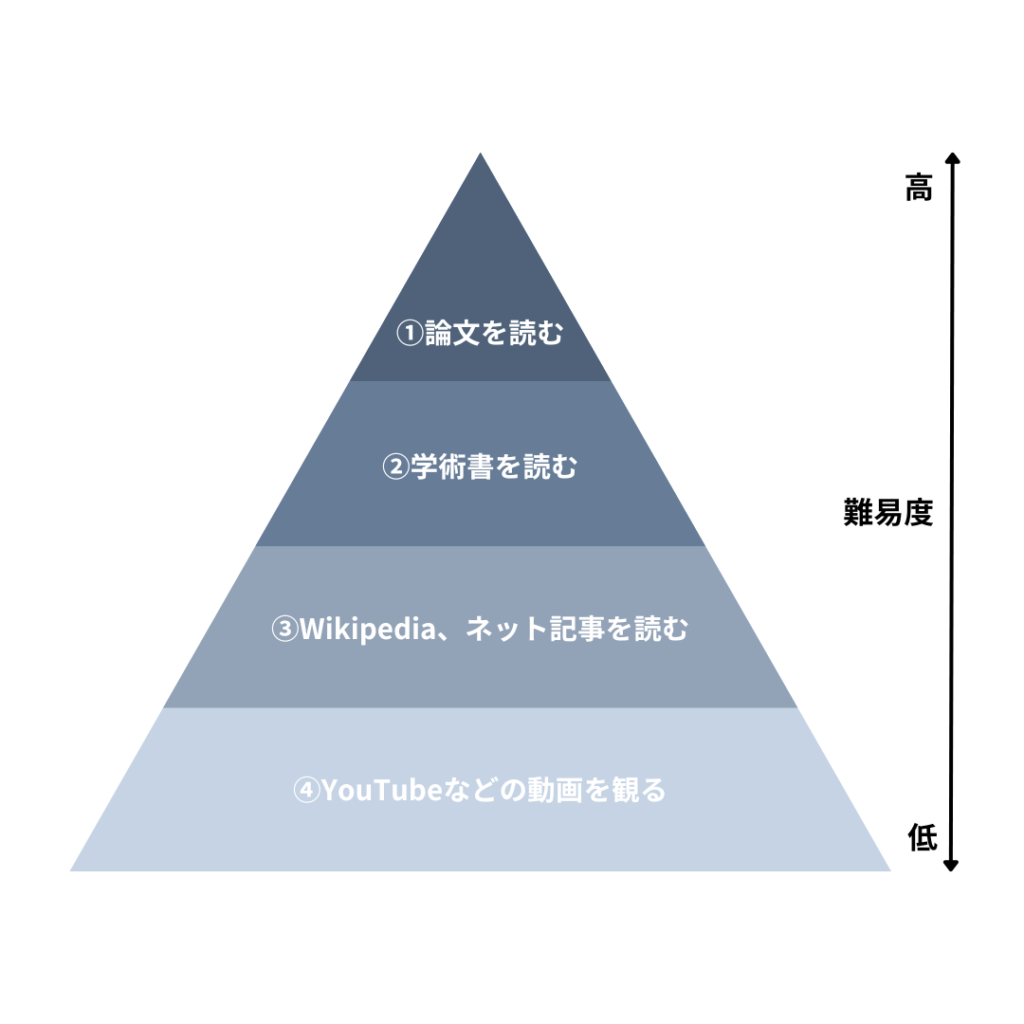

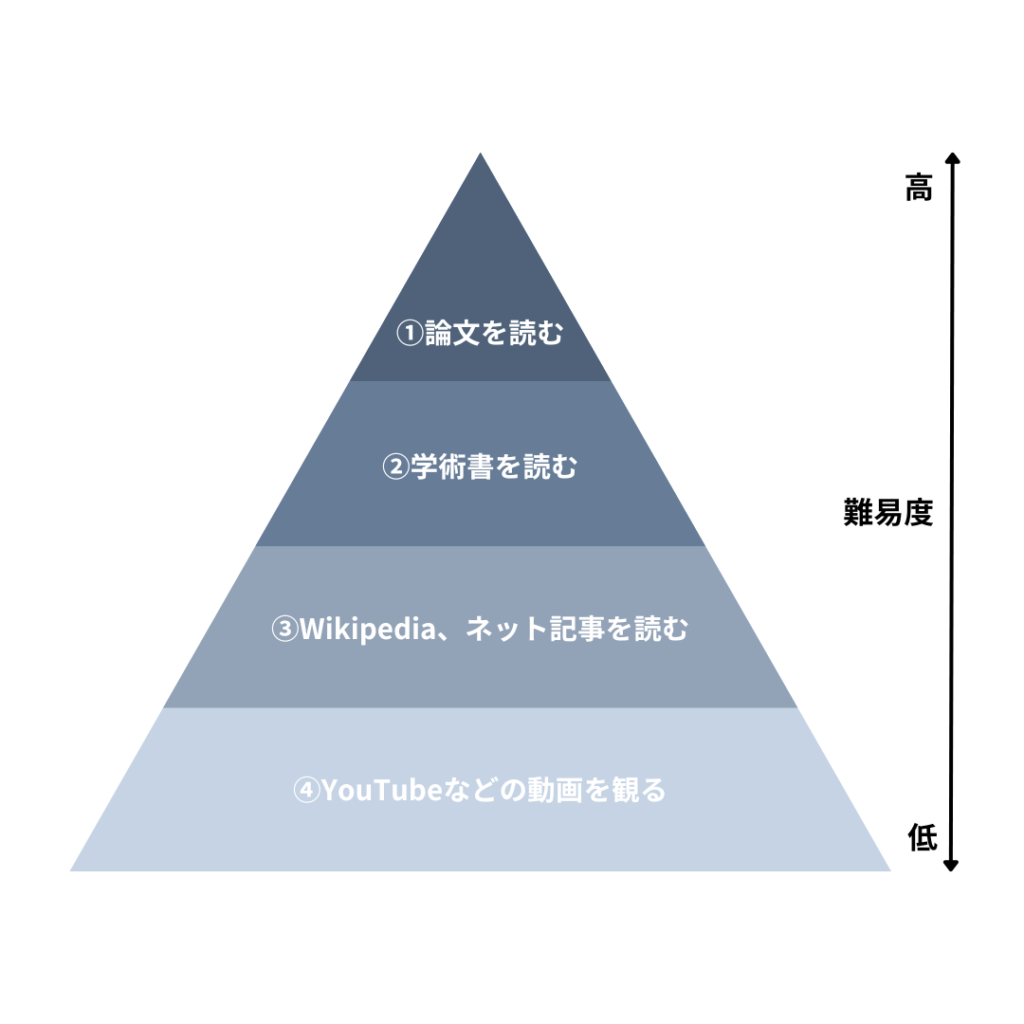

そのような気づきを得たので、ブログの想定読者ついて、改めて考えなおしました。そのときに考えたのが、調べものをするときの手段と、それぞれの難易度です。ここでは便宜上、ピラミッド図にして表してみます。

図について簡単に説明します。読書は能動姿勢が必要なコンテンツですが、動画は受け身でも視聴可能なコンテンツです。そのため④の動画視聴を、最も難易度が低い層に置きました。読書のなかでは、③ネット→②学術書→①論文の順に、内容が難しくなります。ゆえ①論文を読むを頂点に置きました。

論文と学術書のすみわけは、以下の通りです。

- 学術論文:同じ領域を研究している研究者向け。

- 学術書:一般人や別領域の研究者向け。

参考:「学術書の価値を伝えていく」大学出版の使命 橋元博樹・大学出版部協会理事長に聞く(2024年11月28日閲覧)

調べものをする際に、一般人が論文を読む機会は、めったにいないと思います。私もめったに読みません。なぜなら論文は、既存研究に対し新しい視点を加える目的で書かれているからです。その分野の通説や基本を知りたい場合には、学術書を参照するのが適しています。

このように難易度を整理してみると、本ブログを好んで読んでくれそうな方は、「③Wikipedia、ネット記事を読む」層だろう、と推測できました。そして、③層に近い位置にいる「②学術書を読む」人や、「④YouTubeなどの動画を観る」人も入るだろうと思いました。そのため想定読者として、さまざまな理由があって学術書を読めない、しかし読書が得意な方を念頭に置くことにしました。

このブログの目的は、「一般の方に、歴史文化の面白さを伝える」です。しかし上記の洞察を踏まえると、その目的を、「学術書とネット情報をつなぐ架け橋になること」とも言い換えられます。つまり、一般的なネット記事の場合、出典が明記されている場合が非常に少ないです。しかし本ブログでは出典や、関連書籍を明記するようにしているため、そのテーマに興味を持った方が、自分で学術書を読み、学びを深めることができるようになっています。

ブログの価値

ブログの目的と、ターゲット読者が明かになったところで、本ブログの強みについて考えてみました。本ブログが代替可能で、他の人にも書ける内容であるのなら、コンテンツとしての価値は低いです。そのようなコンテンツを提供していても、かつて同僚がアドバイスしてくれた、「ファンを増やす」ことはできそうにありません。

そこで考えてみたブログの強みが、①理解、②分解、③再構築の三原則です。……嘘です。これは荒川弘『鋼の錬金術師』の世界の、錬金術における三原則です。作中世界で錬金術を使うには、まず物質を理解し、その上で物質を分解し、別の形に再構築するという、3つのプロセスが必要です。例えば、木材と水という物質を理解すれば、錬成によってそれを分解・再構築し、「紙」をつくりだすことができます。

以上が『鋼の錬金術師』の原則ですが、まったく関係ない話ではなく、この原則に似たことができる点に、自分の強みがあると考えています。具体的には、自分はブログ記事を書くにあたって、以下のプロセスを踏んでいます。

- 複数の学術書の内容を理解し

- 内容を分解して整理し

- 独自の視点でストーリーを再構築する

私は記事のネタを温めるときには、たいてい2冊以上の本、多いときには5冊くらいの本を頭の中に置いています。頭の中では例えば、「本Aと本Bと本Cのこの部分を組み合わせれば、○○というテーマの記事を書けるな」などということを考えています。このように、複数の情報を整理して、独自性のあるテーマでストーリーを再構築できることに、自分の強みがあると思います。

なかにはさほど独自性のない記事も存在して(例えば服飾系の記事)、そのような記事が人気だと、ちょっと悲しいけれど、世の中そんなものだよね……。

とくに「③独自の視点でストーリーを再構築する」が最も重要で、面白いストーリーに再構築できるかどうかが、コンテンツの価値を左右すると考えています。これは、TV番組をイメージすると分かりやすいかもしれません。

例えば、NHKの番組に「ファミリーヒストリー」という、俳優などの有名人の家族史を語る番組が存在します。古きよき日本の生活が垣間見えると同時に、先祖の奮闘の過程などが分かる、感動的な番組です。しかし身も蓋もない言い方をすると、番組制作陣は、事実としての家族の歴史を、視聴者を最も効果的に感動させる「ストーリー」に組み直しているわけです。

TV番組ほど大規模でなくても、顧客への提案資料の1つを例にとっても、「ストーリーテリング」の技術は大切です。これだけ科学が発展した現代においても、サービスを享受する人間は、(当然ですが)人の心を持った人間なので、聞く人の心を動かすストーリーというのは、とても大切なのです。

そのようなわけで記事を書く際には、事実に即しながら、面白い内容にすることを心掛けています。自分が記事のネタをどのように作っているかは、以下記事を参照ください。

なぜ執筆をつづけたいのか

うまくいく仕事を考える

私は今まで2社の会社で勤務しましたが、なんだか仕事がしっくりこないので、どちらも退職しました。そのため仕事がうまくいっている人(※)が羨ましくて、そのような人たちは、どうやって仕事を選んでいるのだろう?ということを、ずっと考えてきました。

※「うまくいっている」というのは、仕事をする上で心身の不調が生じず、周りの人に仕事ぶりを評価されている状態。必ずしも収入が高いことを指しません。ただし一般論として、仕事ぶりを評価されると、長い目でみて収入が高くなります。

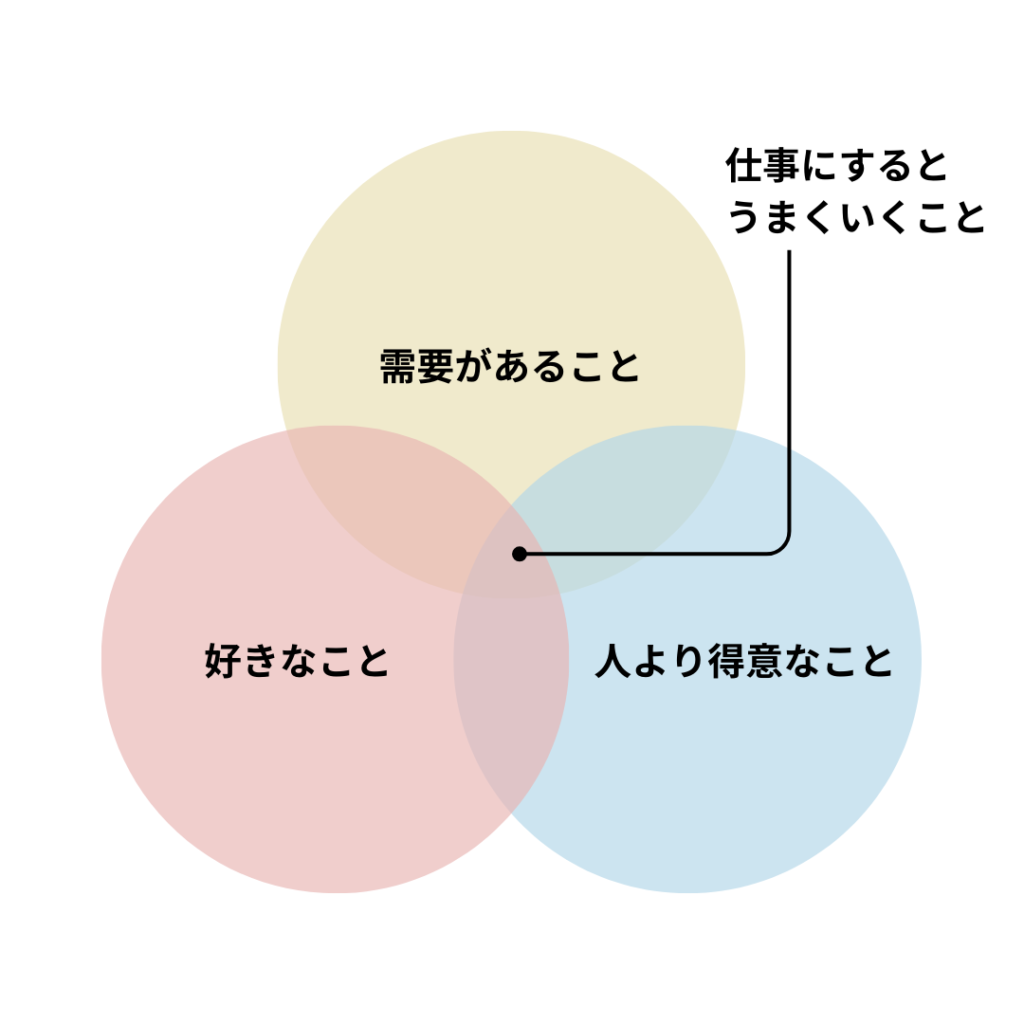

そのような人を観察していると、たいてい、以下3つの要素が重なった領域の仕事をしていると思いました。

- 好きなこと

- 人より得意なこと

- 世の中に需要があること

私の場合、1社目の仕事は世の中に「需要があること」でしたが、自分の「好きなこと」でも「人より得意なこと」でもありませんでした。長い目で見たときに、仕事が好きになったり、得意になったりすればよいのですが、そうではなかったので、本当にきつかったです。結果的にITスキルが身についたのは、とてもよかったです。

2社目の仕事は、「人より得意なこと」だったと思います。ありがたいことに、仕事ぶりも評価されました。しかし「好きなこと」ではなく、世の中に「需要があること」でもなかったので、給与のわりに労力が見合わない、と思ってしまいました。労力に見合わなくても、「好きなこと」なら頑張れたと思います。「どうせ需要がないことやるのなら、好きなことかつ、得意なことをやりたいな」と考えて、退職しました。

需要はつくりだすものかも

できることなら、サラリーマンとして働き、安定した収入を得たい人生でした。なるべく経済面で苦労せずに生活したかったので、会社員としての仕事が存在する範囲で、消去法で仕事を選んできました。ところが、これまで2つの仕事をしてうまくいかなかったので、しばらく組織に属さず、自分で仕事をしてみよう、と思いました(さいわい、奨学金を全額返済できる程度の貯金もできました)。いまはアルバイトをしながら、ブログ運営に力を入れています。

歴史文化の記事を書くことは、自分の「好きなこと」でもあるし「得意なこと」でもあります。収入になるほどの需要は、今のところはありません。しかし最近よく思うのは、「需要はつくりだすものなのではないか」ということです。かつて同僚がアドバイスしてくれた、「ファンを増やす」話に戻ると、そのような商売形態では、ファンの増加が、需要の拡大につながるわけです。

また、最近新たに思ったのは、「好きなこと」「得意なこと」だけでなく、「継続してきたこと」も、仕事の強みになるということです。これは職人の世界をイメージすると分かりやすいです。職人は基本的に、その技術に携わった年数が長いほど、熟練になります。だから、人より10年遅れてその世界に入ると、先にいた同年代の人には、一生かけても技術面で追いつけない、ということが起きます。

私の場合、西洋史を中心とした勉強は、大学1年生の時から始めました。卒業後も仕事をしながら、その勉強を続けてきたことは、ある種の強みとなると考えています。むしろ、私にはこれくらいしかないので、これを活かすしかないのかな……と。ゆえに、これからも執筆を続けて、この分野のスキルを高めたいです。

最近の嬉しかったこと

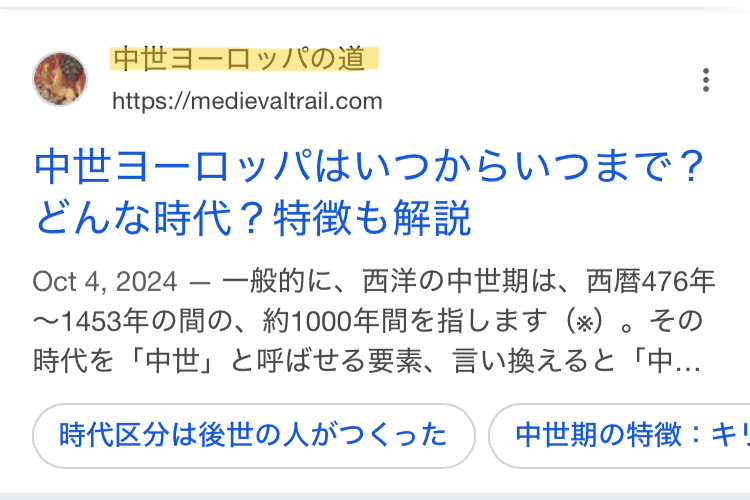

最近ブログ関連で、嬉しかったことがあります。それは、Google検索結果に、ドメイン(medievaltrail.com)ではなくサイト名(中世ヨーロッパの道)が表示されるようになったことです。下図のハイライト部分がそうです。

Webサイトをつくりたての場合、ハイライト部分は、必ずドメイン(例:medievaltrail.com)で表示されます。しかし、アクセス数や読者の滞在時間などに応じて、Googleに信頼性のある人気サイト(≒SEO評価が高いサイト)だと判断されると、サイト名が表示されるようになります。

本ブログの場合、2023年9月に独自ドメインを取得したので、それから1年5カ月かかって、サイト名が表示されるようになりました。とても嬉しいです。

おわりに

今回は、200記事記念として、ブログの運営方針について紹介しました。

いろいろ書きましたが、ブログを運営する上で一番大切なことは、自分が執筆していて、楽しいことだと思います。読んでくださる方がいる状況は、とても嬉しく、大きなモチベーションになります。いつもありがとうございます!

今のところは、いつも「次はどんなテーマで記事を書こうかな?」とわくわくしながら考えられています。これからも面白い記事を書いていきますので、どうぞよろしくお願いします。

以下は100記事記念のときに書いたものです。

以上です。お読みいただきありがとうございました!