冬の足音が聞こえてくると、街もクリスマスムード一色になりますね。

ツリーやイルミネーションは比較的新しい? サンタクロースの起源は家に黄金を投げ入れたことから? クリスマスの歴史を学んで、今年のクリスマスを、いつもと少し違う目線で過ごしてみましょう。

クリスマスとは

クリスマスとは、イエス・キリストの誕生をお祝いする日のことです。

ご存知の通り、私たちが暦を表すときに、日常的に使用している「西暦」は、イエス・キリストが生まれたとされる年を紀元とする年の表記法です。ところが、じつはキリストの正確な生年月日は明らかになっていないので、西暦元年は「おおよそこの頃にお生まれになっただろう」という感覚で指定されています。

つまり、クリスマスも「誕生をお祝いする日」であって正確な「誕生日」ではないことに留意が必要です。クリスマスが12月25日に定められたのは、ローマ帝国がヨーロッパの覇権を握っていた381年のことです。テオドシウス帝統治のもと、コンスタンティノープルの公会議によって定められました。

クリスマスの日程が公式に定められるまでは、キリストの誕生を、教会によってバラバラの日にお祝いしていました。しかし祭日が定められてからは、信徒一丸となって、同じ日に祝うことができるようになりました。

キリスト教は中東を起源とし、古代~中世期にかけてヨーロッパに浸透していった宗教です。キリスト教徒は、中東を中心とした周辺地域に古くから存在しました。しかしヨーロッパに同教が浸透してからは、(人口が多かった、比較的力を持っていたなどの理由から)キリスト教文化の担い手は主にヨーロッパの人びとになりました。つまり、現代日本に伝わるクリスマス文化は主に、ヨーロッパの人びとが千年以上の時をかけて形成していった文化となります。

12月25日 – ローマ帝国における冬至の日

まず、クリスマスの日として知られる「12月25日」の起源を紹介します。

先述した通り、クリスマスがこの日に定められたのは、ローマ帝国がヨーロッパの覇権を握っていた、381年のことです。では、なぜ一年365日のなかで「12月25日」がクリスマスにふさわしいという判断になったのでしょうか。

じつは12月25日は、ローマ帝国が採用していた暦上で、冬至の日に該当しました(※)。冬至とは、一年のうちで日照時間が最も短くなる日で、反対に夏至が最も長くなる日です。人工照明がなかったために、日照時間に沿った、動物としての自然な生活を送っていた古代社会においては、多くの地域で、冬至と夏至を季節の重要な節目と見なす文化がありました。そしてヨーロッパにおいても例外ではありませんでした。

※現在採用されているグレゴリオ暦では、日本の冬至は12月22か23日のことが多い。夏至は半年あいた、6月22日か23日。

具体的には、ゲルマン人の間では、冬至の頃にユルの祭りが行われ、ローマ帝国のミトラ教信徒の間では、冬至が太陽神ミトラの誕生祭に定められていました。つまり、人によって信仰対象はさまざまでしたが、冬至と夏至は、一年のうちで最も重要な二大祝祭の日である点で共通していました。よってローマ・カトリック教会は、民衆に浸透していたこれら二大祝祭日を念頭に置いて、クリスマスの日を選定しました。

| 季節の節目 | 特徴 |

|---|---|

| 冬至 | 日照時間が一年のうちで最も短くなる日。翌日から夏至にかけて、太陽(光)が力を増していく。 |

| 夏至 | 日照時間が一年のうちで最も長くなる日。翌日から冬至にかけて、太陽(光)が力を弱めていく。 |

二つの重要な祝祭のうち、冬至がクリスマスとされたのは、闇を照らす光として世に現れたキリストには、翌日から光が強まっていく冬至がふさわしいと考えられたからでした。

一方で夏至は、洗礼者ヨハネの誕生を祝う日と定められました。というのも、ヨハネはキリストが生まれてその神性がしだいに増していくとき、自分は衰えなければならないと公言していたからです(※)。ゆえに、翌日から日が短くなっていく夏至に祝うにはふさわしいと考えられました1。

※「あの方[キリスト]は栄え、私[ヨハネ]は衰えねばならない」(「ヨハネによる福音書」3章30節)

冬至が近づくということは、クリスマスが近づくということだと、覚えておくとちょっと生活が楽しくなるね!

古代末期~中世初期はキリスト教にとって、その後の宗教の存続と発展の命運を分ける、非常に重要な時期でした。つまりローマ・カトリック教会が、冬至の日をクリスマスに定めた狙いの一つは、そのほうが非キリスト教徒に、キリスト教が受け入れやすくなるからでした。この時期の教会による、改宗戦略は以下記事で解説しています。

クリスマスプレゼント – 東方の三博士による贈り物

6世紀初頭、サンタポリナーレ・ヌオヴォ聖堂、イタリア。

つづいて、クリスマスプレゼントの起源について紹介します。

クリスマスにプレゼントを贈る慣習は、キリストの誕生をお祝いするために、三人の賢者がそれぞれ贈り物を携えて、東方からベツレヘム(※)まではるばるやってきたエピソード(新約聖書)に由来しています。贈り物の中身は、乳香、没薬、黄金の3点でした。

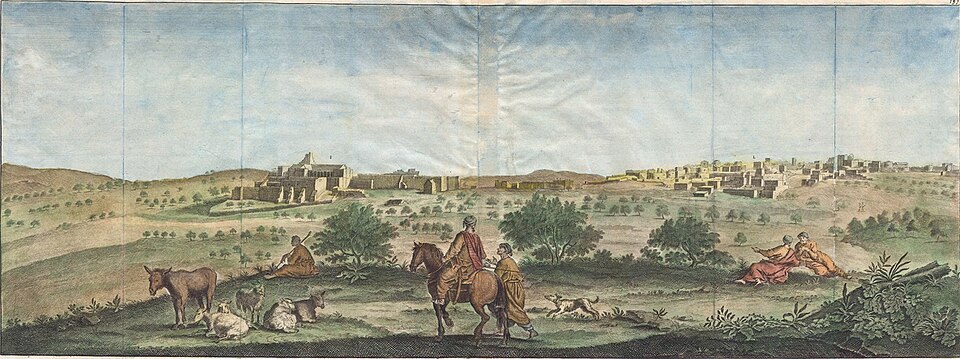

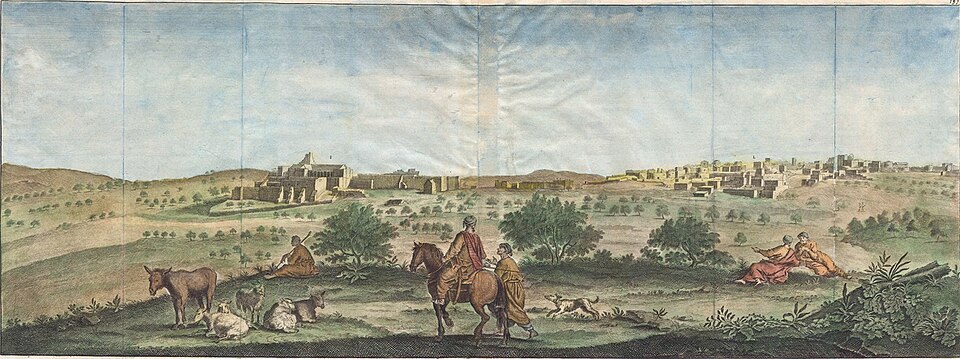

※ベツレヘムは、キリストが誕生したとされる地で、現パレスチナのいち地域。

制昨年当初、ベツレヘムはオスマン帝国(イスラーム)の支配下だったため、ヨーロッパ人(キリスト教徒)による巡礼や旅行には制限があった。そのため当時ヨーロッパ人が描くものとしては、珍しい風景画である。

三人の賢者は、日本語では一般的に「東方の三博士」と呼ばれます。三博士にはそれぞれ名前もあり、ヨーロッパでは以下の通り呼ばれます。

- メルキオール Melchior

- バルタザール Balthasar

- カスパール Caspar

ファンタジーノベル大賞(新潮社)の受賞代表作の1つとして、佐藤亜紀『バルタザールの遍歴』がよく取り上げられるよ。そのタイトルの「バルタザール」は三博士のバルタザールに由来しているよ。

これら三人の博士を表す、ラテン語の「マギ Magi」は、古代ペルシア地域の祭司職名称に由来する言葉です。つまり「東方」というのは、ベツレヘムから見て「東方」のペルシア地域だと考えられています。

大高忍の漫画『マギ』のタイトルは、ペルシア祭司職の「マギ」に由来していると思われるよ。

この文脈でのペルシアとは、古代期にアケメネス朝などのペルシア帝国があった、現イランを中心とした中東の広い地域です。かつてメソポタミア文明が栄えた地域ともかぶります。

じつはヨーロッパ史においておなじみの、古代ギリシア人・ローマ人の文化は、当時のペルシアを手本として発展させたものも多いです。つまりペルシアは古くから、非常に高度な文化と技術を保持していました。

当時の世界を俯瞰してみると、ギリシア人やローマ人の活躍がめざましくなるまでは、ヨーロッパ地域は「田舎」という感じだったよ。

その点ペルシア地域は、当時の世界でトップレベルに入る、洗練された「都会」という感じだったよ!

ペルシア地域の文明については、以下記事に詳しく記載しています。

キリスト教美術において、「東方の三博士の礼拝(英:Adoration of the Magi)」は、よく描かれる人気のモチーフでもあります。絵画における三博士の姿は、キリストのお祝いのために、世界のさまざまな地域からやってきたことを示唆するために、なるべくそれぞれ異なる外観で描かれます。

例えば、上図の16世紀の絵では、三博士の一人の肌色が黒っぽく描かれています。後年になると、三博士の一人は濃い肌色で固定されていきます。三博士の姿の変遷は、それを対象とした研究があるくらい、深掘りしがいのあるテーマなのです。

クリスマスツリー – 樹木信仰のなごり

つづいて、クリスマスツリーの起源について紹介します。

前提として、樹木に神聖な意味づけをして、敬う慣習そのものは、「樹木信仰」という名称で世界各地の文化圏に存在します。とくに一年を通して緑の葉を持ちつづける常緑樹は、生命力と繁栄のシンボルとして、どの文化圏でも神聖視されてきました。そして、一般的にクリスマスツリーに使用される、モミの木も常緑樹です。つまりモミの木をクリスマスのシンボルとする行為の根底には、キリスト教浸透以前からつづく樹木信仰のなごりがあります。

樹木信仰については、以下記事で解説しています。

しかしながら、クリスマスに樹を飾る慣習は、比較的最近になって浸透しました。クリスマスに樹を飾ったことが確認できる最古の文書は、16世紀のもので、ドイツのルター派教会の記録に、聖堂内に樹を飾ったことが書かれています。その後、信徒たちが聖堂に限らず自宅でも樹を飾るようになり、クリスマスツリーの文化として、18世紀頃にドイツの上流家庭にて浸透しました。

ドイツから他国への、有名な伝播例を挙げると、イギリスにおいては、ヴィクトリア女王の夫アルバート公が、故郷ドイツにおけるクリスマスツリーの慣習を持ち込んだことで知られます。つまり、クリスマスツリーの文化は18世紀以降に、ドイツからヨーロッパ各国、そしてヨーロッパ各国の植民地(アフリカ大陸やアメリカ大陸、オセアニアなど)に伝播していきました。

なお、クリスマスツリーの天頂に飾る星は、「ベツレヘムの星」を意味しています。ベツレヘムの星とは、東方の三博士にキリストが生まれたことを知らせ、居所まで導いた星のことです。博士たちは、西の空に突如出現した、誰も見たことのない星を目指して旅をはじめたのでした。以下の絵では、ハレー彗星としてベツレヘムの星が描かれています。

イルミネーション – 神の象徴としての光

つづいて、イルミネーションの起源について紹介します。

イルミネーション文化の本質は「光」にあります。というのも、キリスト教においては古来、光は神の象徴とみなされてきたからです。それは『旧約聖書』における天地創造にて、最初に光が創造され、世界が光と闇の二領域に分かれたことに由来しています。そのため、キリスト教の聖堂においては、窓から差し込む光や、蝋燭の明かりが古来、重要視されてきたのでした。言い換えると、光は悪を内包する闇に対する、有効な対抗手段として機能すると考えられてきました。

キリスト教と光の関係については、以下記事で解説しています。

このように、キリスト教では古くから光に神性を付与してきましたが、クリスマスの時期に数多の光を飾る慣習は、クリスマスツリーと同じく、比較的最近になって生まれました。イルミネーションの文化は、クリスマスツリーを蝋燭の光で飾ることから始まりました。つまりクリスマスツリーと同様に、18世紀頃のドイツから広まった文化です。やがて電球が発明され、人びとの家にも電気が普及したことから、蝋燭の光は電飾の光に置き換わりました。

蝋燭というのは、以下の記事で詳しく紹介した通り、昔から非常に貴重で高価なものでした。ゆえに、ツリーを蝋燭の光で飾る慣習は、まずドイツの上流家庭に浸透し、その後、一般家庭にも広まっていきました。

サンタクロース – ミラの聖ニコラオス

つづいて、プレゼントを届ける人物としての、サンタクロースの起源について紹介します。

サンタクロースのモデルになった人物は、ミラの聖ニコラオス(270年頃生誕)とされています。ミラとは、聖ニコラオスが大主教(※1)を務めた、リュキア(※2)にあった古代都市の名です。そこには今でも、古代ギリシア人が建てた劇場や、ネクロポリス(墓地)の遺跡がのこっています。また、8世紀から建設がはじまった、聖ニコラオス聖堂もあります。

※1 「主教」はギリシア正教会による呼び名。ローマ・カトリック教会の場合は「司教」となる。いずれにせよ、聖ニコラオスは、複数の教会を取りまとめる立場にある、高位聖職者だったということ。

※2 リュキアは、現トルコの南沿岸地域を指す、古い土地名称。

ミラの聖ニコラオスには、貧しい三人の姉妹に多額の黄金を与えて、姉妹が売春婦になるしかなかったところを助けた、というエピソードがあります。その後、どこからか生じた黄金で持参金を用意した娘たちは、売春婦にはならずに、結婚して身を立てることができました。このとき、黄金は家の「窓」あるいは「煙突」から、夜中に投げ込まれたとされ、これが「プレゼントを届けるサンタクロース」のイメージの基になったとされます。

なお、サンタクロースの服の色として、現代では「赤」が定番ですが、赤で固定される前は、モミの木と同じ緑など、さまざまな色で描かれていました。

John Leech, 1843年

クリスマスカラーとして赤と緑 – どちらも神聖な色

最後に、クリスマスカラーとして定番の「赤」と「緑」の文化的背景を紹介します。

まず、ヨーロッパにおいて赤(と赤紫)は、古くから神聖な意味が付与され、愛されてきた色です。具体的には、古代ローマ時代には、はやくも赤の愛好が見られ、中世期の西ヨーロッパでは、赤は特権階級の色として愛好されます。特権階級とは、教皇、枢機卿、王や貴族などの、社会的身分の高い人たちのことです。

クリスマスにおける「赤」は、サンタクロースの服の色、あるいはより宗教的な言い方をするなら、キリストの血に由来していると考えられます。

一説によると、サンタクロースの服の赤は、聖ニコラオスの赤の祭服(儀式で聖職者がまとう服)に由来するとされています。古代ローマ時代末期を生きた聖ニコラオスが、実際に赤の祭服を着ていたかどうかは分かりません。しかし中世初期より、ヨーロッパ人は高位聖職者=赤の服というイメージを持っているため、そこから連想して「聖ニコラオスは赤の服をおそらく着ていた」→「だからサンタクロースの服も赤がよいだろう」となる流れは自然だと思います。

つまり、キリスト教文化圏では赤が宗教的に重要な色なので、その色が自然とクリスマスの色になったと考えられます。ヨーロッパ文化における、赤の神聖性については、以下記事で詳しく書いています。

《ベリー公のいとも豪華なる時祷書》より、五月の絵。

一方で、ヨーロッパにおいて緑は、歴史的文脈から言うと、さほど愛されてきた色ではありません。ただし緑は植物の色として、赤とは異なる神聖な意味づけがされてきました。とりわけ、芽吹いたばかりの葉や、一年を通して緑が褪せない葉は、強い生命力を持つと考えられたので、若さ、繁栄、永遠などのシンボルと見なされてきました。

クリスマスにおける「緑」は、当然ながらクリスマスツリーに由来します。つまりは常緑樹のエネルギーにあやかりたいとの意図が根底にあり、緑がクリスマスの色になったと考えられます。

じつはギリシア神話における、神々の象徴となる植物冠も、常緑樹の葉で作られていることが多いです。興味のある方は、以下記事に神々と植物冠の対応表があるのでご覧ください。

おわりに

今回は、クリスマスに関連する文化の歴史的背景を紹介しました。

前提としてクリスマスとは、イエス・キリストの誕生をお祝いする日のことです。そして現代日本に伝わるクリスマス文化は主に、ヨーロッパの人びとが千年以上の時をかけて形成していったものです。

本記事で紹介したクリスマス文化と、その概要を以下にまとめます。

| クリスマス文化 | 概要 |

|---|---|

| 12月25日 | もともとはローマ帝国における冬至の日で、翌日から光が力を増していく日だった。 |

| クリスマスプレゼント | 東方の三博士が、キリストの誕生に際し、贈り物をしたことに由来する。 |

| クリスマスツリー | キリスト教浸透以前からつづく樹木信仰に由来する。 |

| イルミネーション | 神の象徴としての光を表している。 |

| サンタクロース | ミラの聖ニコラオスが三人の貧しい乙女に黄金を与えたことに由来する。 |

| クリスマスカラーとして赤と緑 | 赤も緑も、古くから神聖性をもつ色で、お祝い事に適している。 |

以上、お読みいただきありがとうございました。素敵なクリスマスをお過ごしくださいね♪

参考文献

- フィリップ・ヴァルテール『中世の祝祭―伝説・神話・起源』渡邉浩司;渡邉裕美子訳、

原書房、2007 年、189 頁。 ↩︎