西洋の中世期に人びとから愛されていた花を4つ紹介します。

バラ

中世ヨーロッパで人気だった花として、まずバラを紹介します。中世の人びとにとって、バラは花の王者だったため、バラにまつわる様々な文化があります。

花といえばバラ

バラは古代から現代にいたるまで、西洋文化圏で最も愛されてきた花です。日本でいうなら、梅や桜の立ち位置と似ています。例えば、古代ローマ人や古代エジプト人はバラを大変好み、冬でもバラを手に入れるために、温室栽培の方法を確立していました。バラはその華やかな見た目のみならず、甘美な香りで人びとを楽しませてきました。

バラは装飾としてはもちろん、食用や薬用にも使われました。例えば中世期には、食事の際の手洗い水にはしばしばバラの花びらが混ぜられ(バラ水)1、衣装箱には乾燥させたバラの花びらが、害虫よけとして撒かれました2。中世期の修道院では、さまざまな植物がハーブとして育てられ、そのハーブの1つにバラも数えられていました。

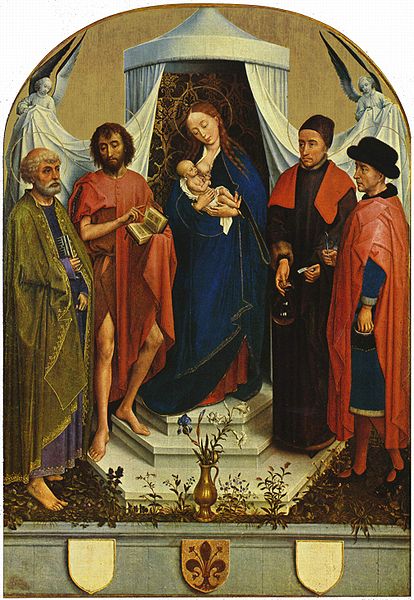

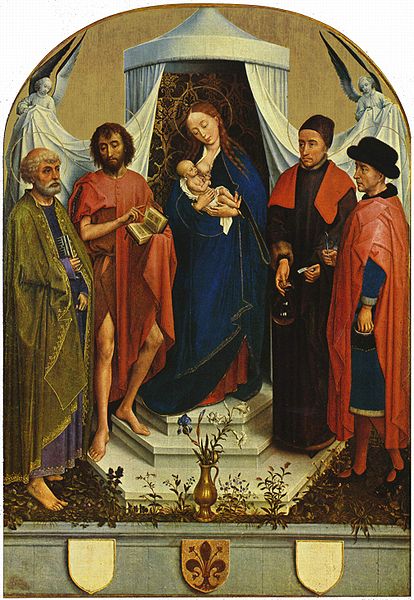

中世人が美しいと思った花は、たいてい聖母マリアに捧げられ、聖母マリアの花とされました。バラもその例にもれず、白ユリやアイリスと並んで、代表的な聖母マリアの花となりました。つまり、バラに対する中世人の感情は、単に美しいというだけでなく、宗教的な賛美も含まれていました。よって、その意匠は聖堂なども含めて、広範囲な装飾に使われました。

日本人がサカキやキクを見ると、神社やお寺を想起するのと、少し似ているかもしれないね。

古代ローマ時代には、あらゆる人びとが好んでバラの花冠をかぶっていました。しかし、バラは聖母マリアと結びつけられたことで、純潔の象徴にもなったため、中世期には、処女だけがバラの花冠をかぶることを許されていました3。

12世紀以降は、絵画に描かれる聖母の衣は青であることが多いけれど、マルティン・ショーンガウアーは赤の衣をまとった聖母の絵をたくさん描いているよ。

じつは青より、赤の衣をまとった聖母のほうが伝統的なデザインで、青の衣をまとうようになって以降も、マリアは下に赤の衣を着ていることが多いよ。

秘密とキリストの血のシンボル

バラは古くから、秘密厳守のシンボルとされてきました。その証拠に、古代ローマ人の公用語だったラテン語には、「内密に」を意味する慣用句として”sub rosa”があります。そのまま訳すと「バラの下で」という意味です。

バラが秘密を象徴する文化は、中世期にも引き継がれました。例えば、ローマ・カトリック教会の告解室(聖職者を通じて神に懺悔をする部屋)には、しばしば5枚の花びらをもつバラの浮彫が施されています。それは告解室が、秘密を守る場所だからです。

なお、5枚の花びらをもつ、西洋の古代バラはガリカ種なので、告解室のバラはガリカ種だと思われます。このバラは西洋に自生するバラのなかで、唯一の赤バラです。

バラのなかでも赤バラは、とりわけ重要なシンボル性を持っています。西洋における赤の歴史にて、赤ワインが血の代替物として、古来、神聖視されてきたことを紹介しました。赤ワインは中世期になると、キリストが磔の際に流した血にみたてられ、ローマ・カトリック教会においても特別な飲料となりました。

赤バラも血と同じ色であることから、古代期から生命力をもつ花と見なされてきました。そして中世期にはワインと同様に、キリストの血を表す花と見なされるようになりました。つまり、バラは聖母マリアを象徴するのみならず、宗教上で広く重要なシンボルでした。バラが数多の象徴性を持つ結果となったのは、バラが当時の人にとって大切な花だったからでしょう。

西洋バラの先祖5つや、中世期のバラ文化については、以下記事を参照してください。

白ユリ(マドンナ・リリー)

中世ヨーロッパで人気だった花として、次に白ユリを紹介します。

日本語で「ニワシロユリ」の名称で知られる、白ユリは、英語では「マドンナ・リリー(聖母のユリ)」という愛称で親しまれています。学名はリリウム・カンディドゥム(Lilium candidum)で、聖母マリアにみたてられる代表的な花です。本記事で紹介する白ユリは、このユリのことを指します。

古代ローマ人が薬用目的で栽培

白ユリは、バルカン半島や中東を原産地とし、西洋にて古くから知られ、愛された花でした。その白ユリを西洋じゅうに広めたのは、古代ローマの軍人たちだと言われています。というのも、彼らは白ユリを傷の治療や靴擦れ、マメ、ねぶとの治療に使用していたからです4。

こんにち、かつてローマ帝国の領土だったすべての国々にて、白ユリが野生の状態で生えています。そのため、白ユリはローマ軍隊が薬用するために、駐屯地の近くに植えられ、栽培されていたと考えられています5。よって、白ユリの栽培の歴史は、少なくとも3000年以上はあるとされています。

中世期においても、白ユリはさまざまな薬用を期待され、修道院の庭で栽培されていました。例えばユリは、以下のような治療に使われていました(現代医学はこのような薬効を認めていない)。

- 外傷

- 火傷

- はれもの

- 頭髪の育毛

なぜ聖母の花なのか

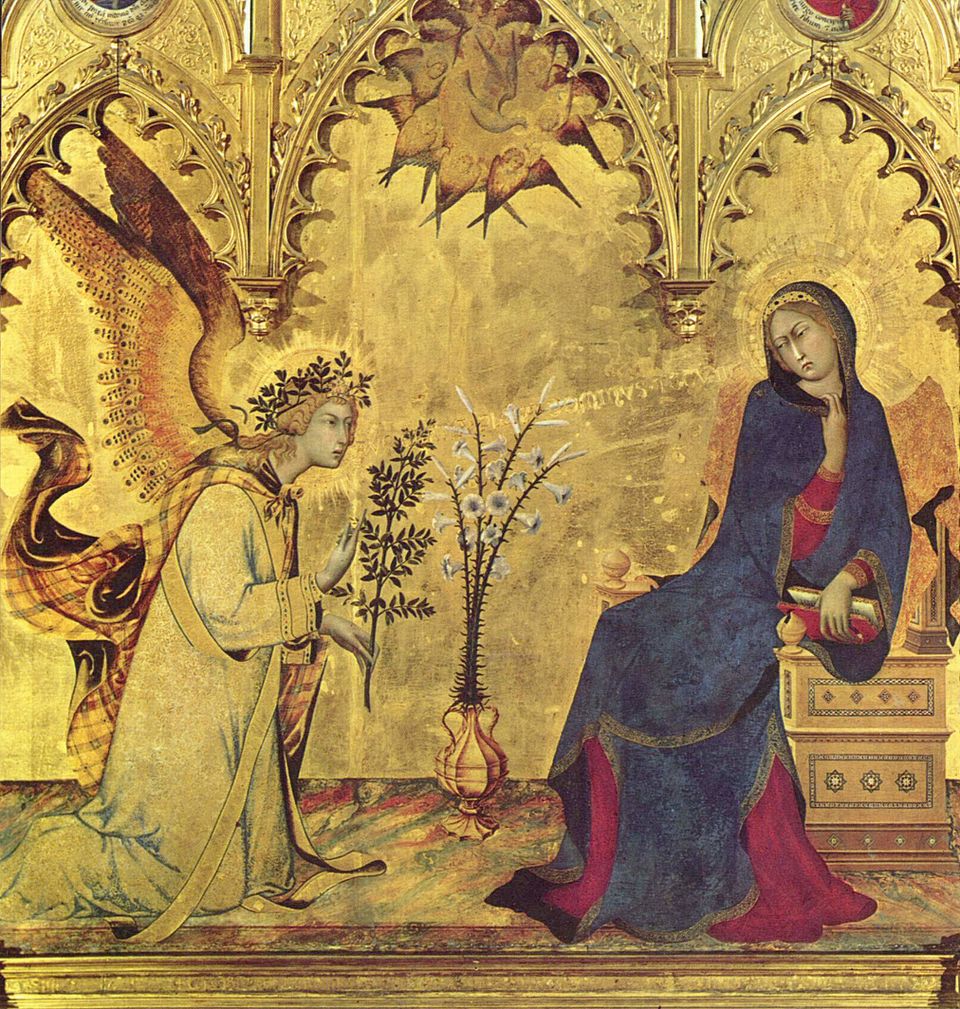

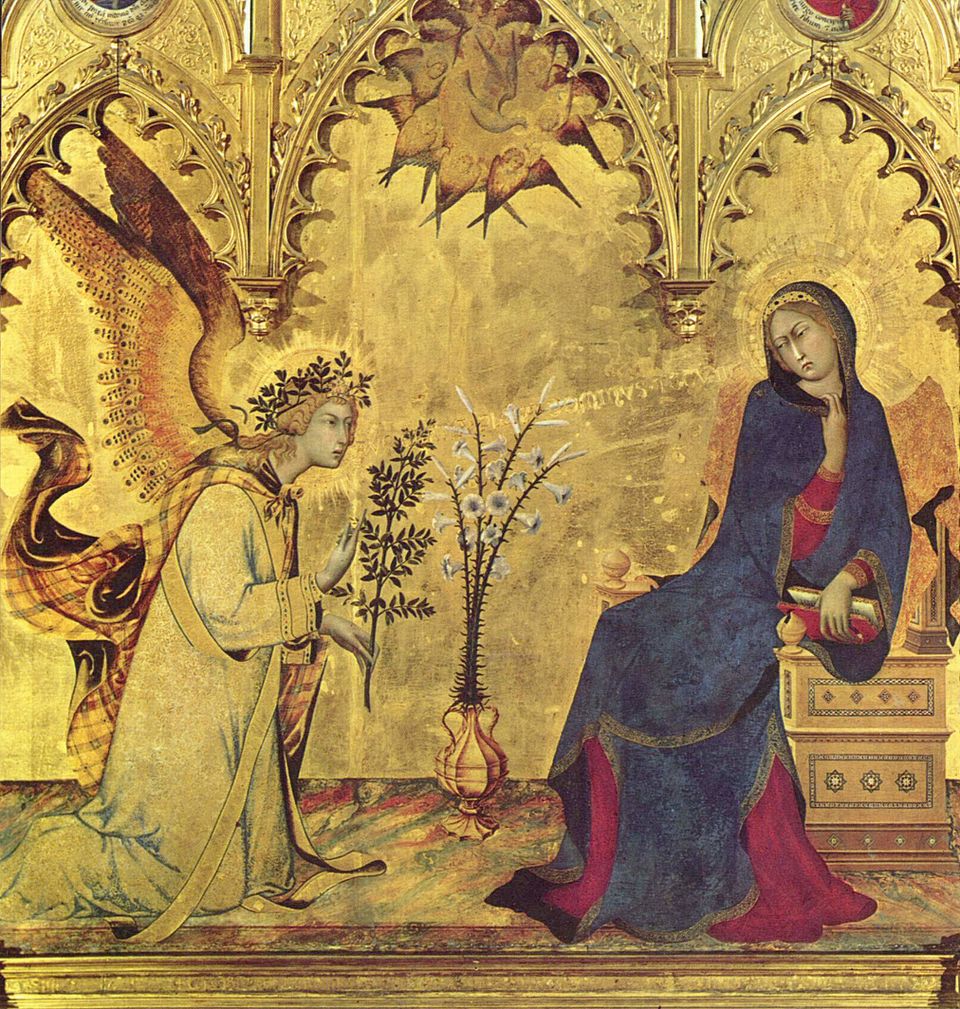

白ユリは聖母マリアの花であり、伝統的に、絵画作品における、聖母マリアのアトリビュート(※)として描かれてきました。

※アトリビュートとは、その人物であることの目印。西洋の芸術においては、伝説上の人物や歴史上の人物を描く際に、その人物であることを鑑賞者に知らせるために、その者を象徴する持ち物を描く。

聖書の一場面に、天使がキリストの懐妊をマリアに告げる《受胎告知》があります。受胎告知は、宗教画の題材として古くから画家に好まれてきました。その場面を描いた絵のうち、白ユリが描かれた最も古いものは、上図のシモーネ・マルティーニの絵だとされています。この絵はもともと、シエナ大聖堂内にある、サンタンサーノ礼拝堂の祭壇を飾る、祭壇画でした。

白ユリは、そのすらりとした純白の見た目から、純潔を連想させます。そのため、聖母マリアに捧げられる花のなかでも、聖母の汚れない体を表す花として、古くから人びとに認識されてきました。加えて、2世紀に存在した言い伝えでは、聖母マリアの死後三日たって墓を訪れると、墓はなくバラとユリしかなかった、というものがあります6。そのような言い伝えから、白ユリと聖母マリアが結びつけれれるようになったと考えられます。

アイリス

中世ヨーロッパで人気だった花として、3つ目にアイリスを紹介します。

薬として活躍

アイリスは古代エジプト人にとって、権力と雄弁の象徴で、王の笏やスフィンクスの額を飾っていました7。古代ギリシア・ローマ時代には、その根茎が薬用として珍重され、以下のような治療に使用されました。

- 悪寒

- 咳

- 頭痛

- てんかん

- 蛇の噛み傷

アイリスの名称は、ギリシア語のIris(虹)に由来しています。色彩が虹のように多彩であることからです。中世期には、紫のアイリスの花びらと、ミョウバンから緑色の顔料がつくられ、装飾写本の緑の部分に使用されていました8。

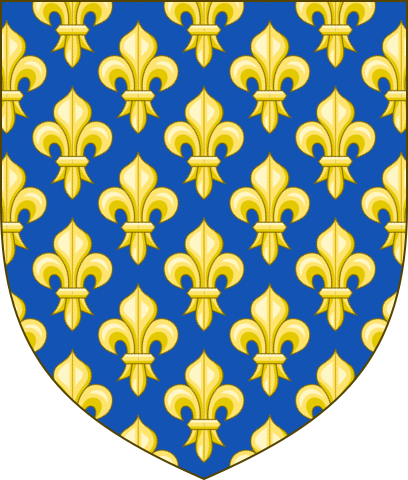

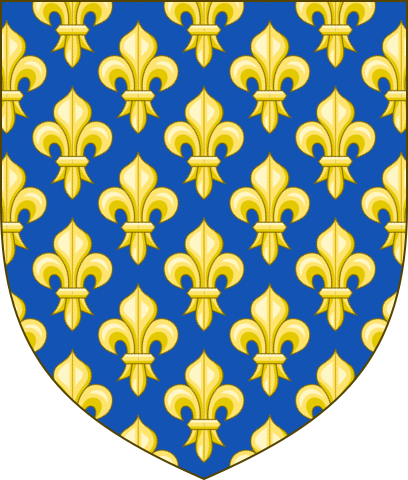

フランス王家とメディチ家の紋章

アイリスは、18世紀まではユリと混同され、しばしばユリとも呼ばれていました。そのため、古い史料で「アイリス」や「ユリ」と記載されていると、実際にはどちらを指しているのか、分からないことがあります。

例えば、フランス王家の紋章の意匠は、「ユリ」と言われることもありますが、実際にモデルとしている花はアイリスです。中世期に、アイリスがフランス王家の紋章になった経緯として、以下の伝承があります。

6世紀の始め、フランクの王、クローヴィス1世がゴート族の優性な大軍によって、ケルン近くのライン川の湾曲部に追い込まれてしまった。クローヴィスは黄色のアイリスがはるかに川の中心部で咲いているのを見て、水深は浅いと判断し、メロヴィング家の軍隊を無事に渡河させることができた。この幸運に感謝して、彼はキショウブ(※黄色のアイリス)を自分の紋章として用い、それ以来長年の間、彼の子孫の紋章でもあった。

アリス・M・コーツ『花の西洋史事典』白幡洋三郎、白幡節子約、八坂書房、11頁。

ローマ・カトリック教会においては、アイリスは三位一体を象徴する、重要な花です9。それは花びらが3枚であることに由来しています。宗教的な意味も持つアイリスは、聖母マリアにも捧げられました。

アイリスは、フランス王家だけでなく、メディチ家の紋章にも採用されました。

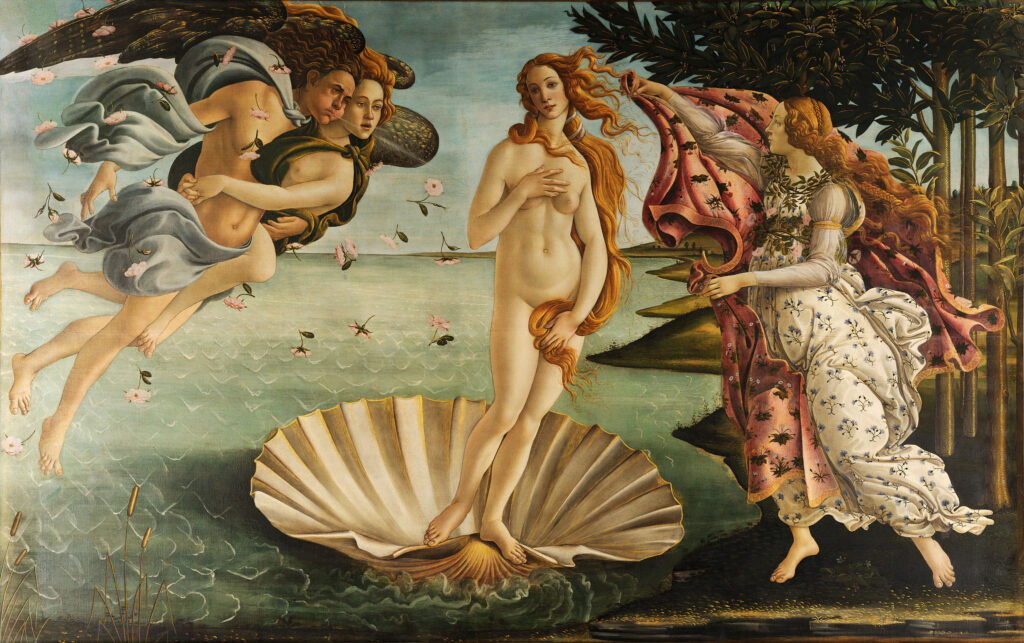

メディチ家は、金融業で財を成したフィレンツェの大富豪で、ルネサンス(※)における最大のパトロンに相当します。世の中には、彼らの財力のおかげで生み出された、素晴らしい芸術作品がたくさんあります。例えば《プリマヴェーラ》や《ヴィーナスの誕生》で有名なボッティチェリは、メディチ家に保護・出資してもらっていました。

※ルネサンス:14-16世紀にかけて広まった芸術・思想上の新しい動き。

sousouはボッティチェリの絵が大好きなので、「よくやってくれた、メディチ家!」と思っているよ。

フィレンツェが現在、イタリアの一大観光都市として、観光業で主な収入を得ているのも、メディチ家の(出資した・集めた芸術品の)おかげといっても過言ではありません。

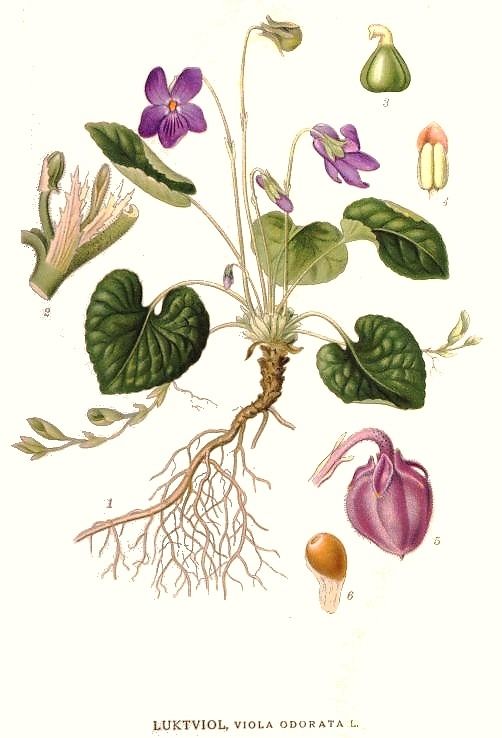

ニオイスミレ

中世ヨーロッパで人気だった花として、最後にニオイスミレ(学名:Viola odorata)を紹介します。このスミレは英語では「スウィート・ヴァイオレット」と呼ばれ、香水の原料となる、かぐわしい香りがします。

古代アテネのシンボル

ニオイスミレは、すでに紹介した3つの花(バラ、白ユリ、アイリス)と同様に、たいへん古くから愛好され、栽培されてきた花です。古代ギリシア・ローマの古典のなかによく現れる花で、その頃には栽培もはじまっていました。

ニオイスミレは、古代ギリシアの都市国家・アテネを象徴する花でした。アテネは「ニオイスミレの都」と呼ばれ、かつて周囲の山々には、この花が咲きみだれていたといいます。アテネ市民は、ニオイスミレの香りに鎮静効果があることを知っており、眠気を誘うため、あるいは強心剤としてこの花を利用しました10。ちなみに、ニオイスミレを指すギリシア語は”ionia(イオニア)”なので、かつてイオニア地方にこの花がたくさん咲いていたのかもしれません。

一方で古代ローマ人は、この花に酒の酔いを醒ます効果があると信じていました。そのためローマ人は、宴の席で好んでニオイスミレの花冠をかぶりました11。

墓石に撒く花

ニオイスミレは、中世期には聖母マリアの悲しみを象徴している花として、墓石にまかれるようになりました。墓とこの花を結びつける文化は、古代ローマ時代にすでに存在しました。具体的には、「スミレの日 dies violaris」という祭日に、人びとは死者を悼むために墓をこの花で飾りました12。

ニオイスミレが墓と結びつけられた理由の1つとして、古代ローマ~中世の色彩体系にて、すみれ色(紫)が暗い色と認識されていたことが挙げられます。詳しくは以下の記事を参照ください。

しかし、ニオイスミレは暗いイメージの花というわけでもありません。ニオイスミレは春の到来をつげる花として愛され、そのかぐわしい香りは、人びとを楽しませました。先ほど紹介した、春をテーマにしたボッティチェリの《プリマヴェーラ(春)》にも、ニオイスミレが描かれています。この花は聖母マリアの悲しみだけでなく、優しさ、謙虚さも象徴しました。

ニオイスミレは、料理にも利用されました。例えば、中世の人びとはニオイスミレを、ハーブとしてサラダやオムレツに入れたり、揚げ物にしたりしました。また、古代ローマ人がシロップにして飲用した文化を引き継いだのか、シリアやトルコの人びとは、飲み物やシャーベットにも利用しました。

ニオイスミレは、とくに現ドイツで愛されているような印象を受けます。ドイツの民間信仰では、早咲きのスミレは万病を予防する薬になるため、森の外などで見つけたらそれを3輪のみこむようにと勧めています13。『若きウェルテルの悩み』で知られる、ドイツの詩人、小説家であるゲーテ(1749-1832年)も、この花が大好きでした。

ゲーテは内気な少女を思わせるこの花が大好きで、いつもその種をいっぱいポケットに忍ばせては、散歩の途中、道ばたにふんだんにまいてあるいた。

谷口幸男、福嶋正純、福居和彦『ヨーロッパの森から―ドイツ民俗誌』NHK出版、1891年、21頁。

おわりに

今回は、西洋の中世期に、人びとから愛されていた花を4つ紹介しました。その4つとは以下です。

- バラ

- 白ユリ(マドンナ・リリー)

- アイリス

- ニオイスミレ

中世ヨーロッパで人気だった花を考える上では、その花に込められた宗教的な意味を考えることが欠かせません。しかしながら、多くの花の愛好文化は古代期から引き継いだものなので、おそらく中世の人びとはキリスト教を抜きにしても、花を愛しただろうということが推測できます。

以上、中世ヨーロッパで人気の花でした。

参考文献

『図説 世界シンボル事典』はやはり大変有用です。久しぶりに開きましたが、本記事を書く上でたくさん助けてもらいました。

- マーガレット・B・フリーマン『西洋中世ハーブ事典』遠山茂樹訳、八坂書房、2009年、146頁。 ↩︎

- 遠山茂樹『歴史の中の植物』八坂書房、2019年、136頁。 ↩︎

- ハンス・ビーダーマン『図説 世界シンボル事典

- 前掲書、フリーマン、143頁。 ↩︎

- アリス・M・コーツ『花の西洋史事典』白幡洋三郎、白幡節子約、八坂書房、438頁。 ↩︎

- 同書、439頁。 ↩︎

- 前掲書、遠藤茂樹、114頁。 ↩︎

- 前掲書、フリーマン、139頁。 ↩︎

- 前掲書、遠藤茂樹、117頁。 ↩︎

- 前掲書、遠藤茂樹、149頁。 ↩︎

- 前掲書、ビーダーマン、「スミレ」の項目より、221頁。 ↩︎

- 同書、221頁。 ↩︎

- 同書、221頁。 ↩︎