中世ヨーロッパの大国・ビザンツ帝国は、約千年の間、国として成立していました。千年という期間は、国としてかなり長命の部類に入るため、「ビザンツ帝国の長命の秘密は何だったのか?」という問いは、今も多くの人を惹きつけてやみません。

国を存続させるためには、第一に守りを強固にしなければなりません。そこで今回は、ビザンツ帝国の存続に直結した、同国の防衛戦略を紹介します。

ビザンツ帝国の千年

まずはビザンツ帝国千年の歴史を、簡単に振り返ります。ビザンツ帝国は、4-5世紀~1453年の間に、コンスタンティノープル(現トルコのイスタンブール)を首都として存在しました。

ビザンツ帝国は、古代ローマ帝国の東側が、徐々に変容して出来上がった国です。そのため、「東ローマ帝国」とも呼ばれます。このような名前を聞くと、「古代ローマ帝国が、そのまま残ったような国なのかな?」と思うかもしれません。しかしビザンツ帝国は、中世期という時代に合わせて、国の性質を柔軟に変化させていきました。その点でローマ帝国とは異なる、まったく新しい国でもあるのです。

ビザンツ帝国の基本情報、特徴についてまとめた記事は以下です。先に以下記事を読んでおくと、本記事をより楽しめると思います。

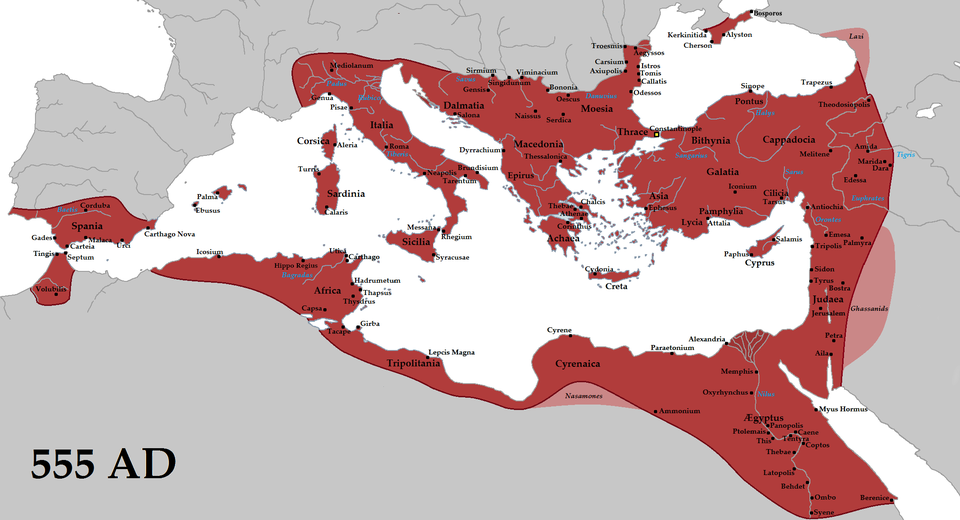

555年:最大版図 – ユスティニアヌス帝

ビザンツ帝国は555年、ユスティニアヌス帝の統治下に、最大版図を築きました。この時の領土は、かつて繁栄を極めていたローマ帝国と同様の、地中海を囲む領土です。一時期とはいえ、ローマ帝国と同じような領土を築いたことは、その後千年にわたり、ビザンツ帝国の「ローマ帝国」としての自信と誇りになりました。

ところが、この時の征服事業は、国力(お金)を傾けて行われたものでした。ゆえに、ユスティニアヌス帝の死後に、貧しくなった帝国は急速に衰退していきました。

4-6世紀の間は、国が「ローマ帝国」から「ビザンツ帝国」へ変容していく時期でもありました。一度、無理をしてでもローマ帝国らしい領土を築いたビザンツ帝国は、満足するとともに、ローマ帝国らしさを追い求めるだけでは国が滅びてしまうと気づきました。そこで、新しい国のあり方を模索していったのでした。

「王の本分は領土の拡大!」というイメージだし、後世の人からも、最大版図を築いた王が評価されやすいよ。でも、後先を考えずに領土を拡大してしまうと、次の王が困るんだね。

なお、現存するハギア=ソフィア大聖堂は、ユスティニアヌス帝の統治下で建てられたものです。ハギア=ソフィア大聖堂自体はそれ以前にもありましたが、ユスティニアヌス帝の時代に、内乱(※)によって焼失したため、再建されたのでした。同聖堂は、コンスタンティノープル総主教座が置かれた、ビザンツ帝国の宗教的心臓ともいえる教会で、皇帝になる者は総主教から戴冠をうける決まりでした。

※ビザンツ帝国史上、最も大きな内乱の1つ、ニカの乱。

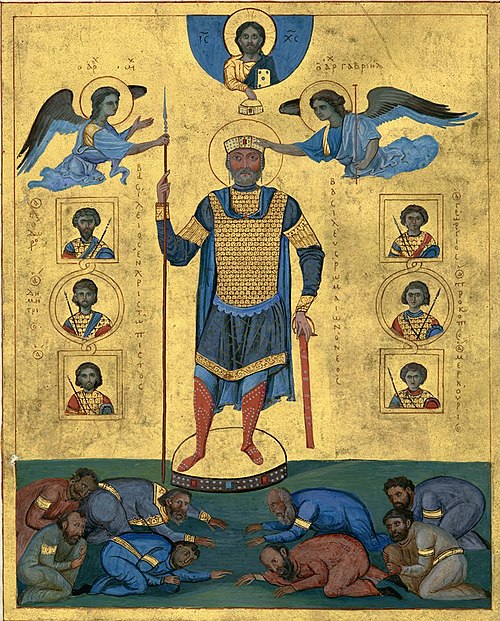

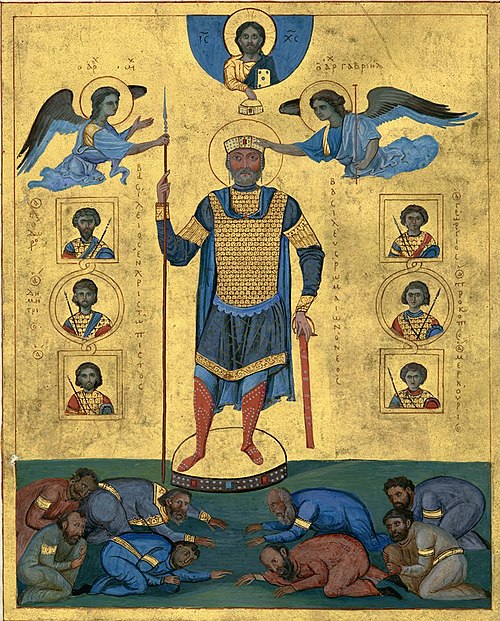

1025年:繁栄の頂点 – バシレイオス2世

ビザンツ帝国の繁栄が頂点に達した頃の皇帝は、バシレイオス2世(在位:976年 – 1025年)です。バシレイオス2世は、18歳のときに即位してから、1025年に死去するまで、49年間にわたり皇帝の地位にありました。その在位期間は、歴代のビザンツ皇帝のなかでも最長です。

彼を含めた三代の皇帝、ニケフォロス2世、ヨハネス1世、バシレイオス2世は、いずれも有能な軍人皇帝で、ビザンツ帝国の黄金期をもたらしたことで知られています。

バシレイオス2世の関心は、二代の軍人皇帝のあとを引き継ぎ、強大な帝国を築くことでした。そのため宮廷儀式にも学問にも関心を示さず、戦争に明け暮れる日々を送りました。その結果、彼が死去した1025年には、帝国はユスティニアヌス帝の治世下に次ぐ、最大領土を築くことに成功していました。

バシレイオス2世は、その気になれば、キリスト教の聖地である、ローマやイェルサレムを征服することも可能でした1。しかし欲を出さずに、現実的な落としどころで満足したことで、どの国境も脅かされることなく、帝国の情勢が安定しました。

また、国庫を空にしたユスティニアヌス帝とちがって、バシレイオス2世の統治下では、資金繰りにも余裕がありました。具体的には、金銀財宝を収めた、宮殿の蔵がいっぱいになってしまったため、新たに地下を掘って、蔵を拡張する工事をしたほど、資金が潤沢でした。

ところが、バシレイオス2世の死後は、あまり有能ではない皇帝がつづき、たくさんあった金銀財宝も使い尽くされてしまいました。そして、バシレイオス2世の時には抑えられていた、帝国の問題も表面化していきました。さらには、急場をしのごうとして、500年間以上もほぼ純金の高品質を保っていた、帝国の通貨・ノミスマ金貨も改悪されてしまいました(11世紀後半~)。

国の繁栄には、リーダーが有能かどうかも、多分に関わっているんだね。現代の政治とも重なる部分があり、親近感がわくね。

危機に瀕したビザンツ帝国を建てなおした皇帝が、アレクシオス1世コムネノス(在位:1048年/1056年 – 1118年)です。ビザンツ帝国研究の大家である、井上浩一はアレクシオス1世に対し、滅亡の危機に瀕した帝国を建てなおした皇帝として、レオーン3世とともに特筆に値するとしています。さらに、「ビザンツ帝国一千年の歴史を考えるうえで最も重要な皇帝2」と述べています。

アレクシオス1世の生涯は、彼の長女、アンナ・コムネナが書いた歴史書から知ることができます(歴史書というのは著者の主観が入るので、すべてが事実ではないことは注意)。近年はアンナを主人公にした歴史漫画が人気を博しているので、「アンナ・コムネナのお父さん」と言ったほうが、多くの人に伝わるかもしれません。興味のある方は、アレクシオス1世の歴史書や、漫画も読んでみてください。

1204-1261年 – 十字軍によるコンスタンティノープルの占領

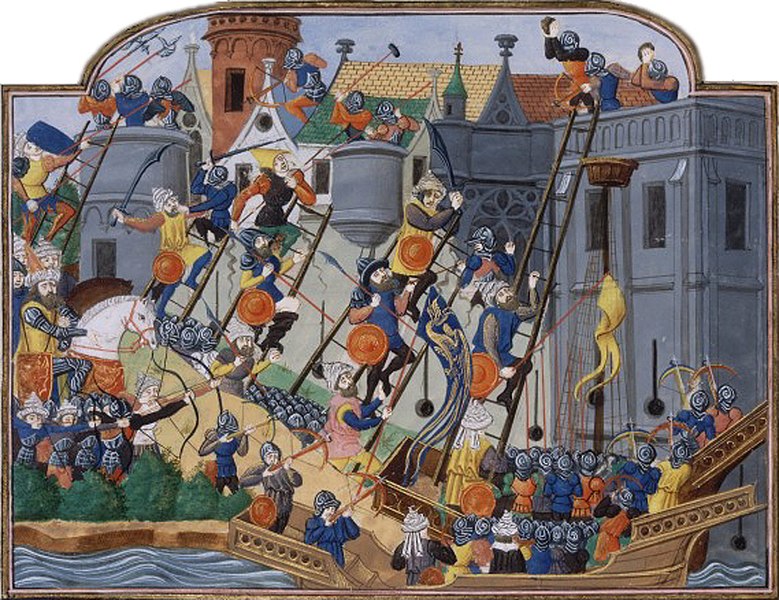

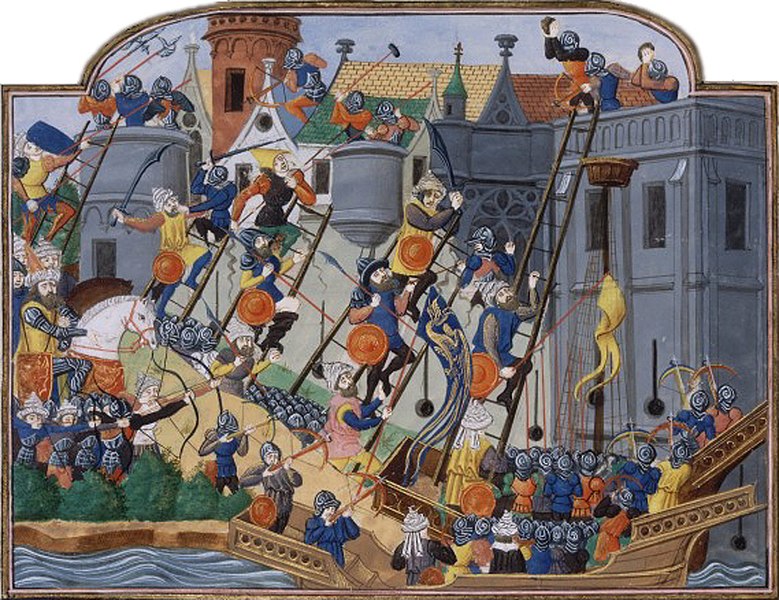

ビザンツ帝国の首都・コンスタンティノープルは、1204年に、第四回十字軍によって占領されました。十字軍遠征とは、聖地イェルサレムの奪還を目的とした、イスラームに対する聖戦です。にもかかわらず、目的をはき違えて、同じキリスト教徒の町・コンスタンティノープルを占領するとは、なんともおかしな話です。

その背景には、通商の拠点であるコンスタンティノープルに、自分たちの思い通りになる政権をつくりたい、という都市共和国・ヴェネツィアの思惑がありました。そのころ、第四回十字軍を主導していた、時の教皇・インノケンティウス3世は、十字軍の資金調達に困っていました。そこにちょうど、ビザンツ帝国の帝位奪取を狙う、アレクシオス(のちのアレクシオス4世)が援助を求めにきていました。

そこでヴェネツィアは、「十字軍がまず、アレクシオスの帝位奪取を支援する。成功したあかつきに、アレクシオスから見返りとして、十字軍遠征の資金をもらうのはどうか」と提案しました。同じキリスト教徒に武器をとることに対し、十字軍内では賛否両論ありました。しかしお金がなくては何もできないので、結局、ヴェネツィアの提案にのることにしました。

自ら利のために、教皇でさえも口車にのせてしまうヴェネツィア商人、強すぎるね…!

ところが、ビザンツ帝国の国庫には、見返りとして払えるようなお金はなかったのです。十字軍の援助によってアレクシオスは、アレクシオス4世として、皇帝に即位しました。しかし約束の金を払えないまま、クーデターによって殺害されます。

1年近くも支払いを待っていた十字軍は、報酬の支払いを約束していた、アレクシオス4世が殺されたことで、支払いが絶望的であることを知りました。そこでコンスタンティノープルそのものを征服し、金目のものを略奪することにしたのです。それが1204年の、第四回十字軍によるコンスタンティノープルの占領でした。その占領は1261年まで続き、ビザンツ帝国は、地方に亡命政権を立てることで生き延びました。

なお、この時の十字軍の攻撃は、難攻不落の陸の城壁からではなく、海の城壁から行われました。海の城壁もそれなりの高さがあったものの、ヴェネツィアの大型ガレー船はそれに迫る高さを持っていたため、さほど苦労せずに、城壁を乗り越えることができたのでした。かつて兵器「ギリシア火」によって恐れられたビザンツ海軍が、この時代に貧弱だったのも好都合でした。

1453年:オスマン帝国によるコンスタンティノープルの陥落

1453年、首都コンスタンティノープルは、東方で勢力を拡大しつつあった、イスラームの大国、オスマン帝国軍によって包囲されました。オスマン帝国のスルタン、メフメト2世は、これまで千年以上もの間、破られたことのなかった、コンスタンティノープルの陸の城壁を突破するため、大砲を特別に用意していました。

ビザンツ帝国末期の皇帝たちは、マヌエル2世をはじめとして、優れた皇帝ぞろいでした。しかしいくら皇帝が有能でも、ビザンツ帝国がいよいよ終わりだということは多くの人の目に明らかで、コンスタンティノープルに滞在していた外国人たちは、ヴェネツィアやジェノヴァの商船を使い、次々に逃げていきました。

最後の皇帝、コンスタンティノス・パライオロゴスも、オスマン帝国の軍勢に対し、もはや勝ち目はないと分かっていました。しかし最後まで都に残って戦い、命を落としました。2ヶ月におよぶ攻防戦のすえ、1453年5月29日、コンスタンティノープルは陥落し、千年の帝国に幕が閉じました。

ビザンツ帝国の防衛戦略

前章では、ビザンツ帝国千年の歴史を、簡単に振り返りました。本章では、ビザンツ帝国に特徴的な、3つの防衛戦略を紹介します。

前提として、ビザンツ帝国の首都・コンスタンティノープルは、軍事上の好立地にあります。町が位置する、ボスフォラス海峡につきでた岬からは、マルマラ海(広義には地中海)からやってくる船も、黒海からやってくる船も見渡すことができます。さらには、対岸の小アジアから軍が攻めてきたとしても、対岸が見えるほど近いので、いちはやく情報をキャッチすることができます。

このコンスタンティノープルの重要性を、井上浩一は以下の通り述べます。

ビザンティン帝国にとってコンスタンティノープルは単なる首都ではなかった。帝国そのものといってよかった。これまでに何度かあった滅亡の危機を乗り越えることができたのも、難攻不落の都コンスタンティノープルがあったからである。

井上浩一『生き残った帝国ビザンティン』講談社学術文庫、2019年、222頁。

すなわち、ビザンツ帝国の攻防戦とは、コンスタンティノープルの攻防戦であり、この都の守りをいかに固めることができるかに、国の命運がかかっていたのでした。宮殿やハギア=ソフィア大聖堂などの、国の中枢が集まるコンスタンティノープルは帝国の心臓であり、どれだけ領土が縮小したとしても、この都さえ取られなければ、また国を建てなおすことができました。

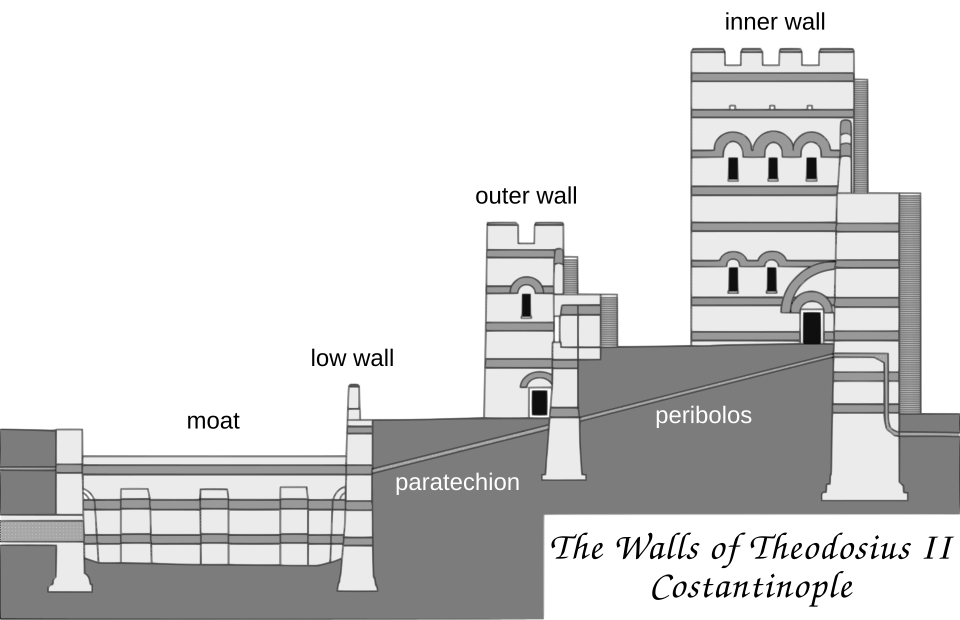

ビザンツ帝国における、防衛の二大柱は、コンスタンティノープルにそびえる①テオドシウスの2世の城壁と、兵器②ギリシア火でした。さらには、資金が潤沢な大国だからこそできる、③贈り物による敵の懐柔も、国の存続に大きく貢献しました。これら3点について、順番に説明します。

陸の防衛 – テオドシウス2世の城壁

ビザンツ帝国の防衛のかなめとして、まずテオドシウス2世の城壁を紹介します。

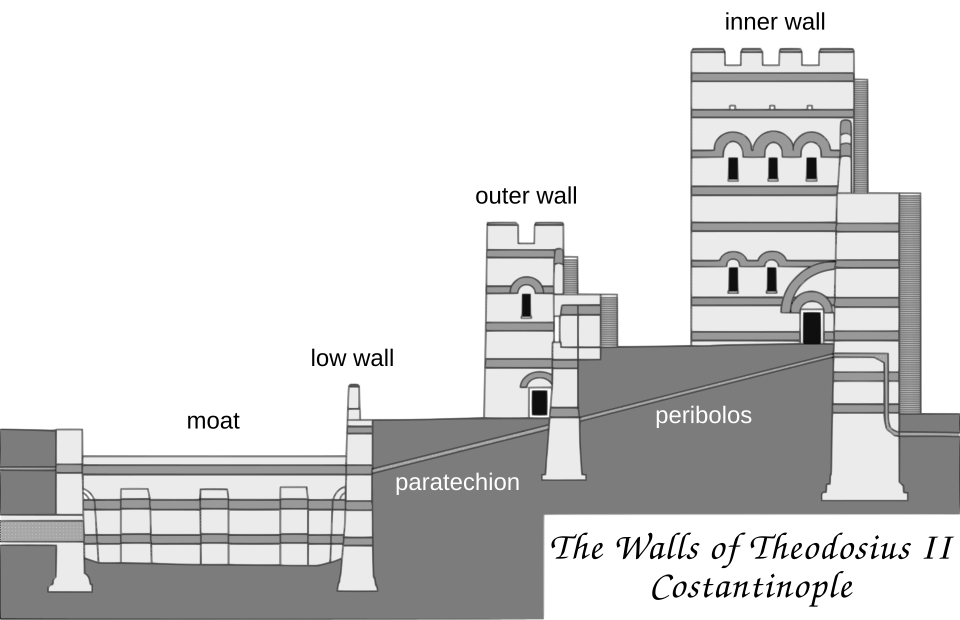

上の地図を見ると分かる通り、コンスタンティノープルの西側は陸になっています。そのため、天然の要塞にもなる海に囲まれた方位と比べて、守りを強固にする必要がありました。

城壁は、コンスタンティノープルをローマ帝国の新都に定めた、コンスタンティヌス帝(在位:306年-337年)によって、まず築かれました。上図で “Constantinian Wall” と書かれた線です。ところが5世紀になって、アジア系遊牧民であるフン人が、ヨーロッパ中を恐怖に陥れるようになると、「この城壁では心もとないのではないか」という不安が民に募りました。

そこで412-413年の間に、急ピッチで建設されたのが、旧城壁とは比べものにならないほど立派な城壁でした。その城壁は、旧城壁の西方1.5kmほどの位置に建てられ、時の皇帝の名前を取って、テオドシウス2世の城壁と呼ばれました。上図で町の外を内を分ける線が、その城壁に該当します。

ところが、447年にアッティラ率いるフン人が、実際にコンスタンティノープルをのぞむ段になると、地震によって、新しい城壁が崩れ落ちてしまいました。そこでテオドシウス2世は、アッティラにお金を贈ってご機嫌をとり、時間を稼ぐ一方で、城壁の修復を全力で進めました。工事には市民1万6000人が動員され、2ヶ月の期間で、修復を終えるだけでなく、大城壁の外側にもう一層低い城壁をつくり、堀までつくることができました3。

413年に建設され、447年にさらに強固になったテオドシウス2世の城壁は、その後千年にわたって外敵から帝国を守りました。正攻法で攻略できたのは、1453年のオスマン帝国だけで、それも当時最先端の兵器だった、大砲を使わなければなりませんでした。テオドシウス2世の城壁はまさに、ビザンツ帝国の千年の防衛に貢献した城壁といってよいでしょう。

ちなみに、都の海岸沿いにも城壁がありましたが、自国海軍の強さを考慮してか、陸の城壁と比べるとはるかに低いものでした。そのため、コンスタンティノープルを攻略しようと考える敵は、海から侵攻する傾向にありました。例えば、アラブ人や十字軍がこの方法で攻め、十字軍は成功しました(第四回十字軍によるコンスタンティノープルの占領)。

海の防衛 – ギリシア火

ビザンツ帝国の防衛のかなめとして、次にギリシア火を紹介します。

ギリシア火とは、ビザンツ帝国で発明された、火炎放射型の兵器のことです。水に濡れても火が消えないため、海戦で特に効果的に用いられましたが、陸戦でも用いられました。

ギリシア火はビザンツ帝国の秘密兵器だったため、その製法は使用法は外部に漏れないように、徹底して管理されました。そのためどのような兵器だったのかは、後世の私たちにも、よく分かっていません。

伝えられるところによると、ギリシア火は、7世紀にシリアから亡命してきたギリシア人・カリニコスによって発明されました。その原料は、生石灰・松脂・清製油・硫黄などの、液体状の混合物で、液体が火を噴きながら飛ぶため、「燃える水」「液体の炎」などともよばれました。

ギリシア火は674-678年のコンスタンティノープルの攻防戦で用いられて以来、重要な戦いでは必ずといってよいほど登場しました4。もちろん、最後の戦いとなった、オスマン帝国との攻防戦でも用いられています。ゆえにギリシア火はテオドシウス2世の城壁と並んで、ビザンツ帝国の防衛の二大柱の1つでした。

避けれる戦は避ける – 贈り物による敵の懐柔

ビザンツ帝国の防衛のかなめとして、最後に、敵への贈り物戦略を紹介します。

コンスタンティノープルが東西交易の中心地だったことから、ビザンツ帝国は経済的にうるおいやすい国でした。だからこそできた帝国の防衛戦略が、敵に贈り物をして、戦を避けるというものです。

城壁の章にて、テオドシウス2世が、フン族の王アッティラに、お金を贈ってご機嫌をとったエピソードを紹介しました。テオドシウス2世はこのとき、現金をとりいそぎ用意するだけでなく、その後も毎年一定の金を払うことを、アッティラに約束しています。これ以降、贈り物によって敵を懐柔する政策は、ビザンツ帝国の伝統的な異民族対策となりました5。

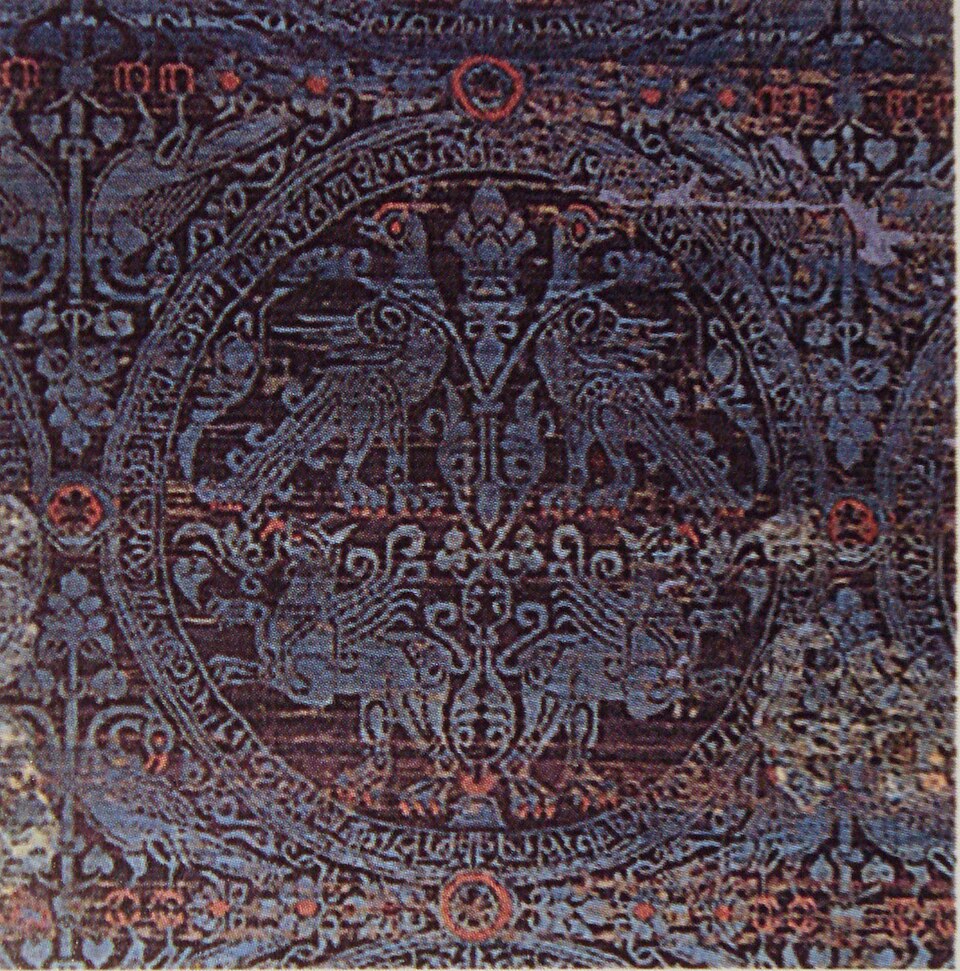

贈り物には金貨のほか、ビザンツ帝国の名産であった、絹織物も使われました。じつはビザンツ帝国は、ユスティニアヌス帝の時代に東方から蚕を密輸し、それ以降、自国で蚕を育てながら、絹を生産するようになっていました。帝国では絹織物の衣服の着用が、皇帝以下の高級官僚のしるしとされ、給与の一部として、官僚に絹織物を配る風習もありました。

遠い西洋の国で、日本の平安時代みたいな風習があったんだね!

ビザンツ帝国の美しい絹織物は、ヨーロッパを含めた、周辺諸国から人気で、同国で最も重要な生産物かつ、資金源となりました。

おわりに

今回は、ビザンツ帝国の千年の歴史を振り返ったあとに、帝国の存続に直結した防衛戦略を3つ紹介しました。

ビザンツ帝国の防衛戦略として、本記事では以下3つを挙げました。

- テオドシウス2世の城壁

- ギリシア火

- 贈り物による敵の懐柔

もちろん、ビザンツ帝国が長く存続した理由は、防衛戦略以外にもいろいろあります。例えば、皇帝権力がほかの西洋諸国と比べて強かったことや、宗教的な一体感が強かったことなども、理由として考えられると思います。

ビザンツ帝国には魅力がいっぱいなので、これからも継続的に、ビザンツ帝国について学び、発信していきたいです!

テオドシウス2世の城壁や、ハギア=ソフィア大聖堂、ヒッポドロームの跡(オベリスク)を見に、イスタンブールに旅行したくなっちゃった!

関連するおすすめ小説

塩野七生の『コンスタンティノープルの陥落』は、ビザンツ帝国とオスマン帝国の両方の視点で、1453年の首都陥落のようすや人びとの心情をつづった、歴史物語です。コンスタンティノープルといえばこれ!というおすすめ物語です。

塩野七海の『小説 イタリア・ルネサンス』シリーズは、ヴェネツィア共和国の外交官(かつ諜報員)マルコを主人公にした物語です。国の繁栄を守るために、各国を駆け回り、商売人らしく、いろいろ知恵をしぼって口八丁、手八丁する様子がとてもスリリングに書かれています。時代としては中世ではなくルネサンスですが、教皇をも口車にのせる、ヴェネツィア人の強さがよく分かる物語です。全4巻です。

ウンベルト・エーコの『バウドリーノ』は、西洋中世期を舞台にした冒険物語です。この物語は、主人公のバウドリーノが、ビザンツ帝国の書記官長ニケタスに、自身の歩んできた生涯を語る、という体で展開していきます。そのバウドリーノとニケタスの出会いが、十字軍に包囲されたコンスタンティノープル(1204年)で、一緒に命からがら、都を抜け出す様子が書かれています。地下水槽を通ったり、メデューサの柱頭に驚いたりと、その冒頭だけでもたいへん面白いです。中世ヨーロッパと冒険が好きな人には、ぜひ読んでほしいです。

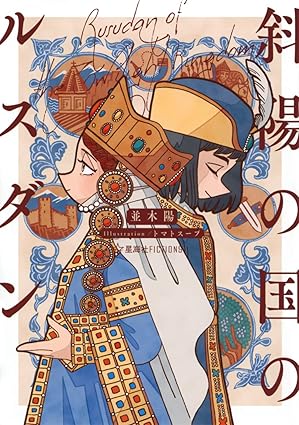

並木陽の『斜陽の国のルスダン』は、実在した13世紀ジョージアの女王・ルスダンを主人公にした物語です。ジョージアは当時のキリスト教文化圏の端に位置し、イスラームと国境を接していたことから、キリスト教国に対しても、イスラーム国に対しても、うまく立ち回ることが求められました。さらには、チンギス・ハン率いるモンゴル軍の脅威にもさらされてしまいます。とても読みやすく面白いのに、当時の雰囲気もしっかり学べる物語です。(Twitterで大人気なジョージア大使、レジャバ大使の寄稿もついています)