2025/8/3(日)に開催された、「文学フリマ香川2」に出店してきました!香川で開催される文学フリマとしては、昨年夏につづき2回目で、私自身の出店も2回目でした。本記事ではイベントの振り返りを記載します。

※文学フリマとは:文学作品(自作本が中心)の展示即売会のことです。コミックマーケット(コミケ)やデザインフェスタ(デザフェス)の書籍版だと思ってもらえばイメージしやすいと思います。

データで振り返る文学フリマ香川

イベントの盛り上がりは?

今年の香川開催の特徴を知るために、今年と昨年のデータの比較表をつくりました。今のところ「文学フリマ香川」全体の特徴としては、以下2点が挙げられます。

- 出店の抽選倍率が2倍と高い。つまり、出店可能枠に対する、出店希望数が多い。

- 一般来場者の比率が、今年79%、昨年86%と、他の文学フリマより高い。直近では例えば、東京40が73%、大阪13が77%である。つまり、出店者以外の来場者の割合が高い。

| 比較項目 | 2025年 | 2024年 |

|---|---|---|

| 出店の抽選倍率 ※1 | 約2倍 | 約2倍 |

| 出店数 | 259 | 142 |

| 一般来場者数 | 980 | 874 |

| 総来場者数(出店数+一般来場者数) | 1239 | 1016 |

| 一般来場者の比率 ※2 | 約79% | 約86% |

| 開催日 | 8/3(日) | 7/28(日) |

| 当日の最高気温/最低気温 | 37.2/27.2 | 37.6/28.2 |

昨年との比較で見えてくる、今年の文学フリマ香川の特徴は以下です。

- 今年は出店数、一般来場者数ともに昨年より多かった。

- 一方で、一般来場者の比率は昨年より7%下がった。

2の要因としては、昨年は初開催だったため話題性を呼び、多くの人が訪れたが、今年は2回目だったためそこまでではなかったことが推測できます。今年の「79%」は、直近の東京や大阪より高いとはいえ、飛びぬけて高いわけではありません。ゆえに今後、香川開催の物珍しさがなくなるにつれて、一般来場者の比率が、他の文学フリマと同程度に下がっていくことも、可能性としてあると思います。

もしかすると、当日の気温も関係あるかもと思い、高松市の当日の最高気温と最低気温も表に入れました(気象庁のHPから過去のデータを検索可能です)。昨年とほぼ同じくらいの気温だったので、気温はあまり関係なさそうです。

会場内については、確実に昨年より暑かった…!他の出店仲間さんも暑いと言っていたよ。

とくに、地元・四国の人はたいてい車で会場に向かうので、暑い/寒いはそれほど来場者数に影響はないかな…?と思います。瀬戸内海の島に暮らしている人や、市内の鉄道(コトデン)を利用して暮らしている人は、船や電車の待ち時間も長いですし、暑いと向かうのが大変ですね。

※1:出店の抽選倍率は、文学フリマ香川の公式Xで公開されています(本年は以下)。昨年はブースの申し込み数が締め切り日まで実況されていたので、そこから計算した記憶があります。

※2:一般来場者数比率 = (一般来場者数 ÷ 総来場者数) × 100

【抽選結果をお知らせしました】

— 文学フリマ香川事務局🫒 2025/8/3(日)開催 (@BunfreeKagawa) May 31, 2025

文学フリマ香川2に多数のご応募感謝いたします。

今回は増床のために市民ギャラリーを追加利用しましたが、それでも配置可能なブースの約2倍のお申込があり、抽選となりました、

お申込の方には抽選結果をお送りしましたので、メールをご確認下さい。#文学フリマ香川

一般来場者数の比率は下がったものの、イベントの盛り上がりとしては上々だったと思います。こじんまりとした会場なので、人の往来は途切れることなく、常に通路に人がいるような状況でした。

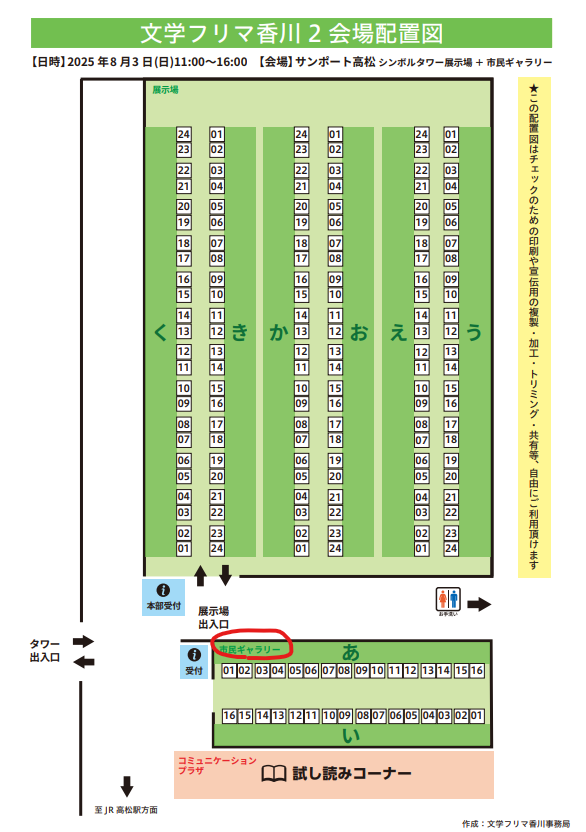

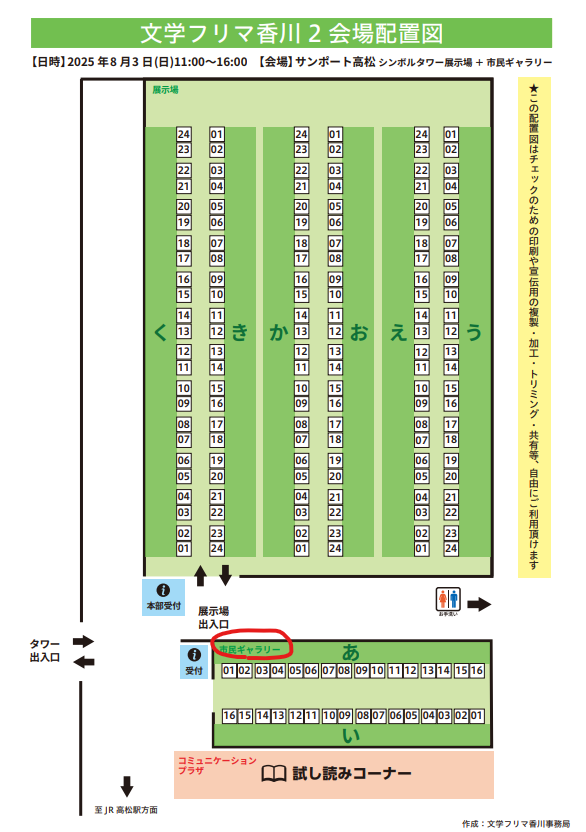

ただし今年は、出店数の枠を増やすために、メイン会場とは別に、隣の市民ギャラリーも会場になっていました。しかし(予想通りではあるが)、そちらの出店数が少ないために「市民ギャラリーには行かなかった」という人もちらほらいました。よって1箇所で済むような、広い会場を借りられたらよいのにな、と思いました。

高松市内の広いイベント会場といえば、「サンメッセ香川」があるのだけど、車で行くことが想定されている、駅から離れた場所にあるよ。だから、東京や大阪の人も出店する文学フリマの会場としては、ちょっと難しいと思うよ。

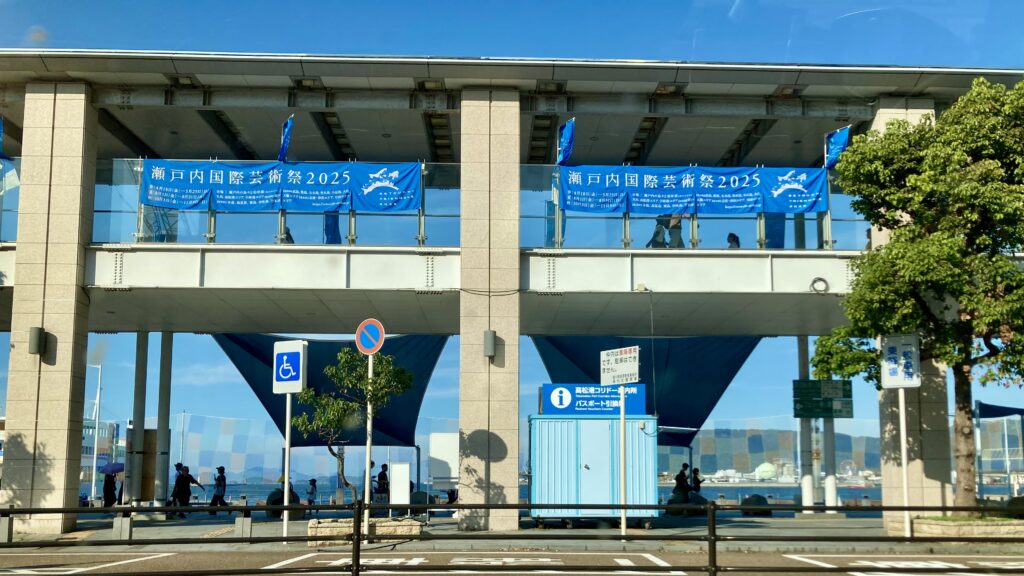

現状の会場である、高松シンボルタワーはJR高松駅のすぐそばで、空港からのアクセスもよいから、アクセス面では最強なんだけどねえ…。

どのような本が多かった?

文学フリマ香川の魅力はなんといっても、四国や瀬戸内海の島々の暮らしをつづった、ご当地本が集まることだと思います。そして、今年は昨年に比べて、そのようなご当地本がより増えた印象でした。

前提としてどの地域においても、文学フリマの「出店カテゴリ」として最も出店数が多いのが、「ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記」です。例えば前回の文学フリマ東京40では、このカテゴリの出店数が最も多く(458出店)、二番目に多いカテゴリ(小説|エンタメ・大衆小説:243出店)の2倍弱の出店数がありました。

過去のWebカタログも見ると、出店数2位のカテゴリとは、回を重ねるごとに差が大きくなっているようです。そのため、いわゆる「ZINE」らしい、その人にしか書けない本に対する、人気が高まっていることが分かります。このような本は、商業本とは異なり、大勢に対するウケを狙わなくてよいため、ニッチでおもしろいアイディアや体験が詰まっていることが特徴的です。

この「エッセイ」カテゴリについて、今年の文学フリマ香川でも、昨年に比べて飛躍的に出店数が増えました。今年も昨年も、カテゴリ別出店数は多い順に、「ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記」「小説|エンタメ・大衆小説」でした。ところが、以下の通り、二位のカテゴリが同じ出店数なのに対し、「ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記」のカテゴリは、昨年の二倍近くに増えています。

| カテゴリ | 2025年の出店数 | 2024年の出店数 |

|---|---|---|

| ノンフィクション|エッセイ・随筆・体験記 | 38 | 21 |

| 小説|エンタメ・大衆小説 | 18 | 18 |

今回販売されていたエッセイについて、具体的な内容を挙げると、お遍路、ご当地グルメ(うどん等)・喫茶・本屋・まつり、瀬戸内海の島暮らし、などにまつわるものがありました。とくに海をモチーフにした本がかなり増えたように見受けられました。全体的に爽やかで夏っぽい感じです。

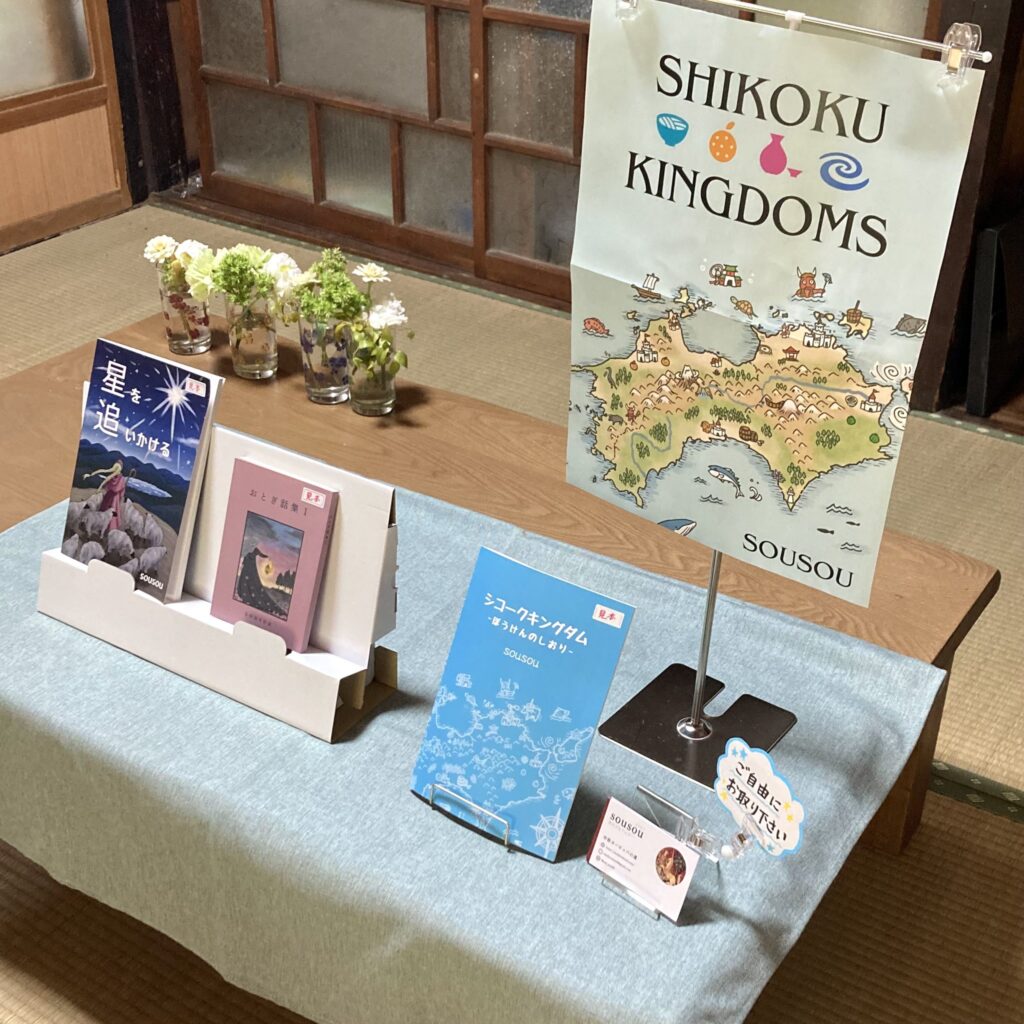

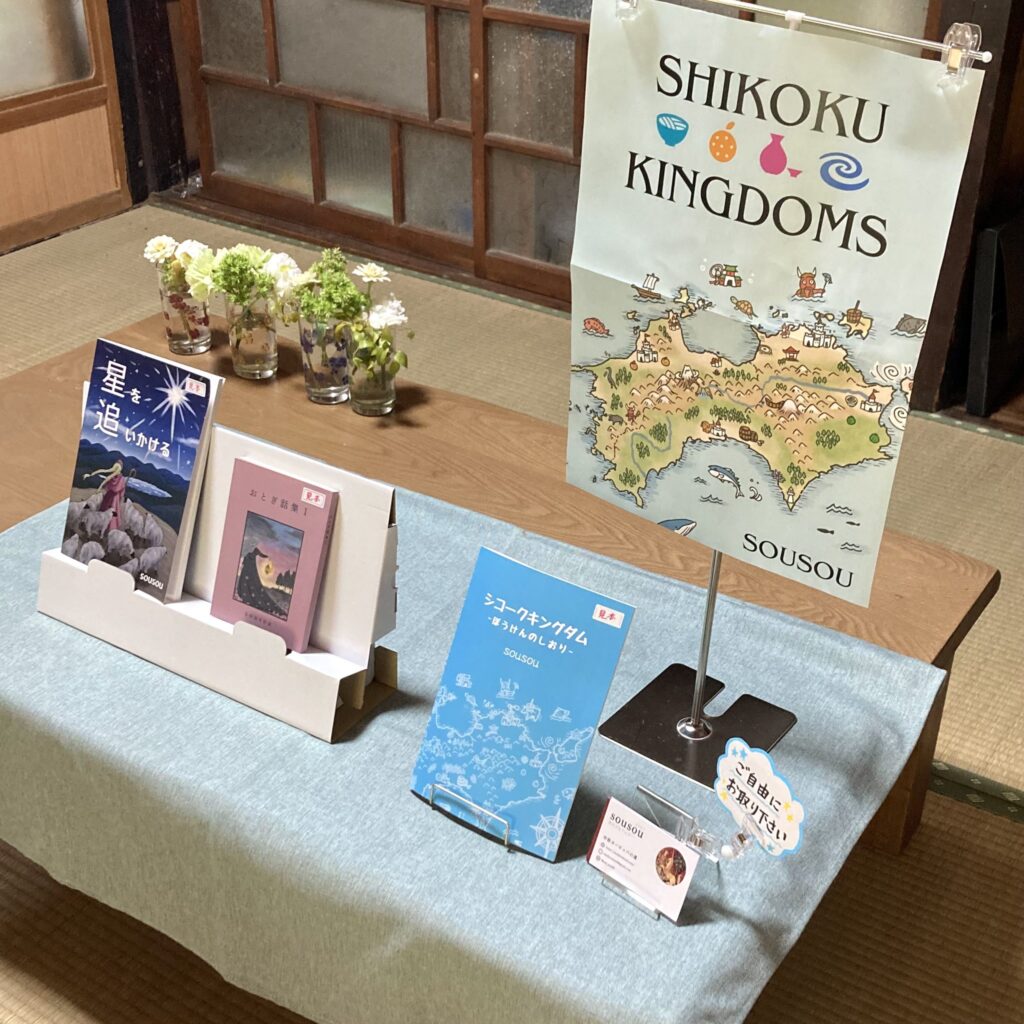

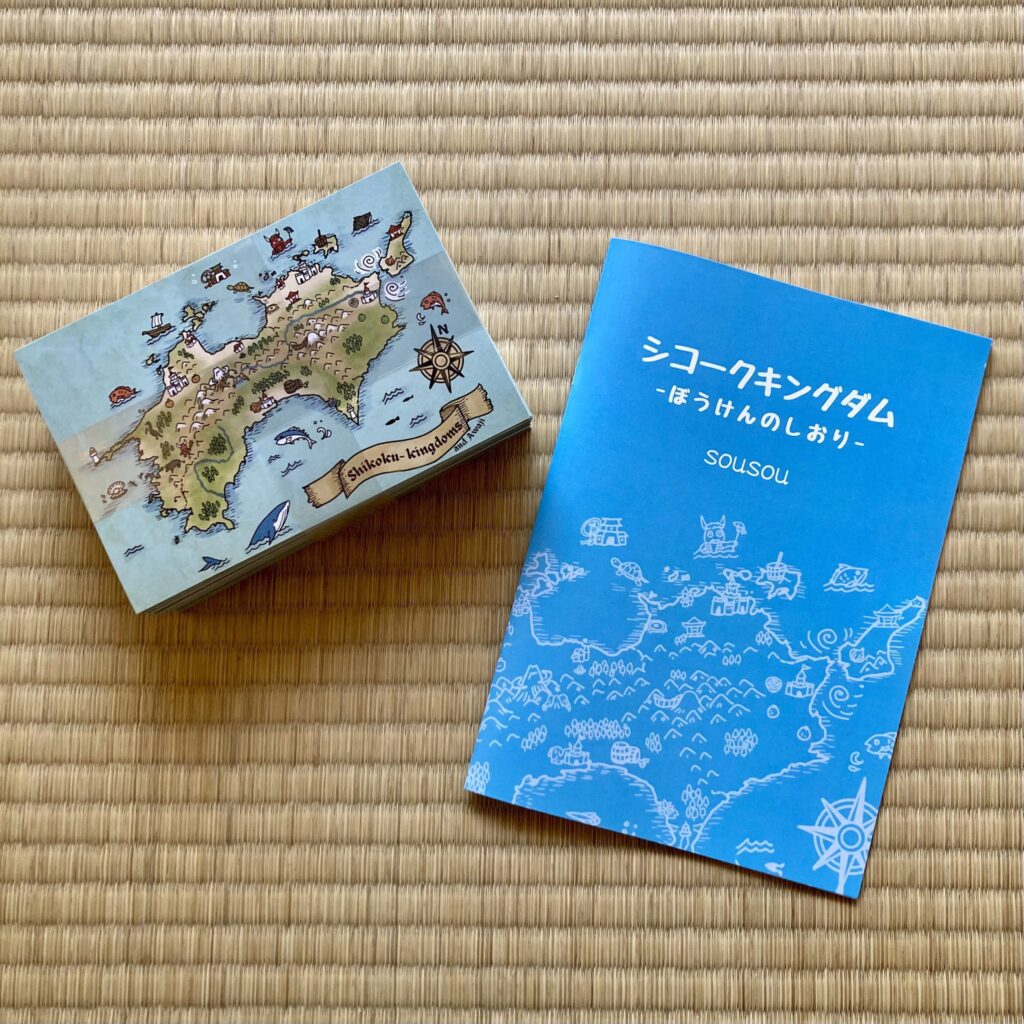

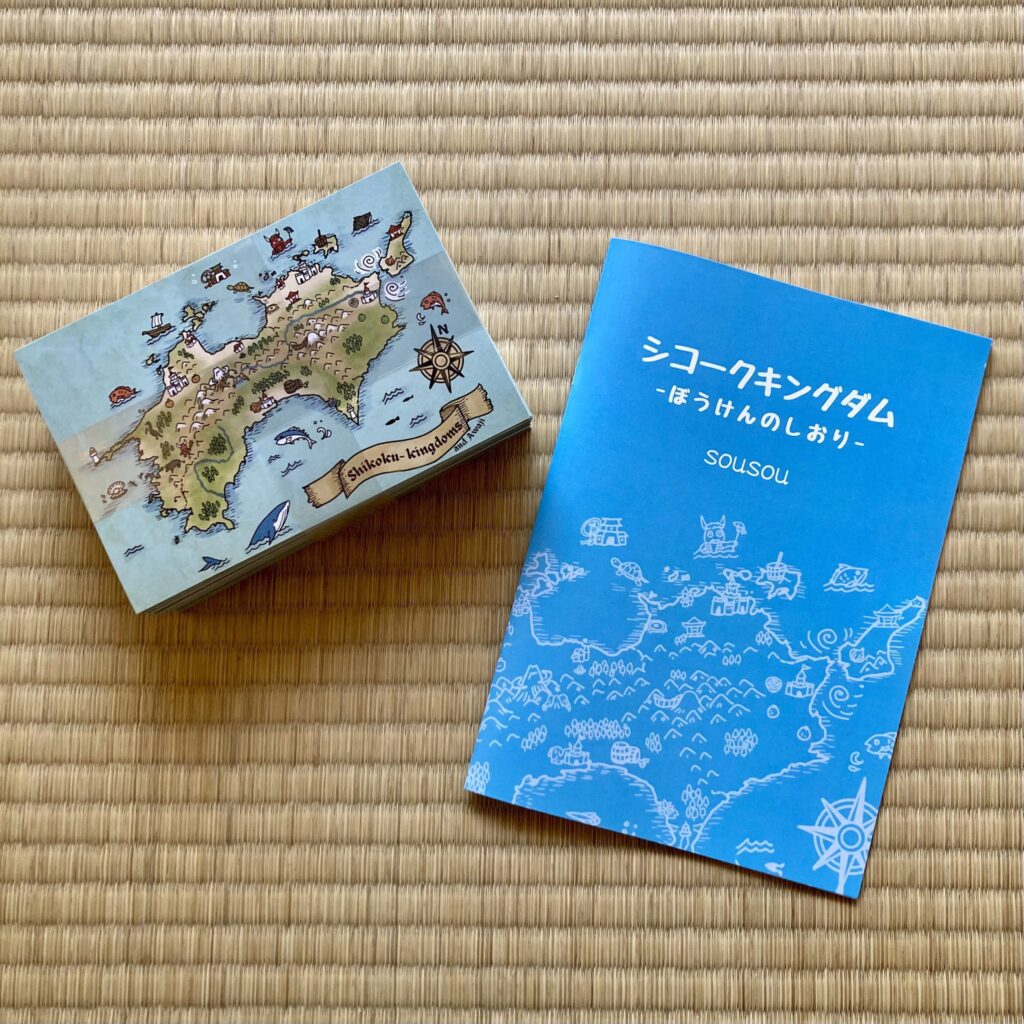

そんな私も今回はご当地本をつくりました。四国4県を王国に見立てて、各国の名所・名物を紹介した本です。ありがたいことに好評で、この本をきっかけに四国在住のクリエイターさんとも交流できたので、ご当地本をつくってよかったと思いました。

自身が振り返る文学フリマ香川

本の売上部数

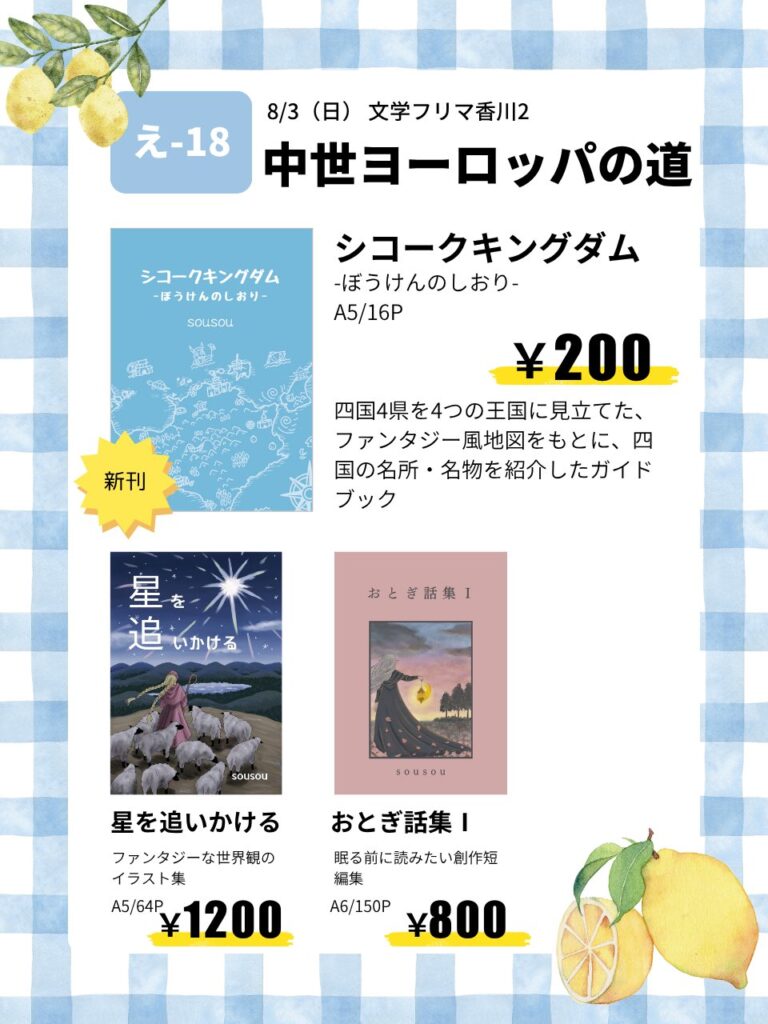

今回の文学フリマでは、新刊の「シコークキングダム -ぼうけんのしおり-」を加えて、全部で3種類の本を持参しました。イベント後に計算した、売上部数の内訳は以下の通りです。

| タイトル | 売上部数 |

|---|---|

| おとぎ話集Ⅰ | 13 |

| 星を追いかける | 2 |

| シコークキングダム | 43 |

全体的に、嬉しい結果となりました。まず『おとぎ話集Ⅰ』は、昨年の文学フリマ香川でも持参したので、今回はさほど需要がないかと思っていました。しかし初めての方や、「昨年気になっていて買ませんでした」という方にお手にとっていただけました。

『星を追いかける』は完全に自分の記録用につくっており、もし私の絵を気にいってくださる方がいるなら、届けばいいな…のスタンスで持参しています。内容も自伝的要素を含むので、今となってはかなり恥ずかしいです。正直、売上部数はゼロかも(恥ずかしいのでゼロでも全く問題ない)、と思っていましたが、2名の方にお手にとっていただき、とても嬉しいです。

『シコークキングダム』は、Twiterに製作過程をのせた時から好評でした。価格もかなり抑えたので、他の本より売れることが推測されたため、他の本の倍の部数を持参しました。そして、新刊としては今までで最も多くの部数をお手に取っていただける結果となりました。中にはお一人で2部購入してくださる方もいて、そのようなことは初めてなこともあり、とくに嬉しかったです!

ちなみに『シコークキングダム』は、Twitterで製作過程をのせながら、四国に詳しい様々な方に「これも入れたらどうか?」と意見をいただきながら作りました。例えば、土佐湾のクジラ、大洲の鵜飼い、南予の闘牛などは、Twitterでいただいた意見です。また、別子銅山(新居浜)のトロッコの意見もいただきました。こちらは地図上に鉱石を描いて満足して、うっかり文章で書き忘れてしまいました…!

『シコークキングダム』はもともと、関東在住の友人に四国に遊びにきてもらいたくて、制作した本です。文学フリマの少し前に、友人たちに配り、「面白い!」ととても好評でした。ご協力いただいた皆様、本当にありがとうございました!

今回得た学び

新刊を楽しみにしてくださる方がいる

今回、ブースを訪れてくれる方のなかに、「昨年『おとぎ話集Ⅰ』を購入しました!」という方が何人かいらっしゃいました。そして新刊の『シコークキングダム』も購入してくださったのですが、本当は『おとぎ話集Ⅱ』もあったらよかったですよね…まだつくれてなくてすみません!

新しい短編は現時点で、3個たまっていて、あと10個くらい書けば、新しい短編集ができそうです。ブログの更新頻度との兼ね合いを模索中ですが、短編も(自分の楽しみのために)すごく書きたいと思っています。毎年文学フリマに来てくださる方も多いので、短編集に限らず、毎年、何かしらの新刊を出せたらよいと思いました。

フリーペーパーはやはり重要

文学フリマ広島では、あえてフリーペーパーを用意しませんでした。しかし今回のイベントでは用意し、やはりあったほうがよいなと思いました。フリーペーパーを渡すことで会話のきっかけになりますし、フリーペーパーを見て初めて興味を持ってくださる方も、多い印象でした。

私がフリーペーパーなしでも、気さくに人に話しかけられるくらいのコミュ強だったらよいのですが、そうではないので、フリーペーパーをきっかけにして会話を広げていきたいです。

声かけしてくれるブースには近寄りやすい

前の項目にも関連しますが、自分がお客として会場を見てまわったとき、気さくに声かけしてくれるブースには、拒否されている感がなくて、とても近寄りやすかったです。声かけの内容としては、「○○の本を扱ってます」「どうぞ見て行ってください~」(もちろんあたたかな笑顔で)などです。

声かけをしてくれると、自分からも話しかけてみようという気になり、作品や活動について質問することができました。そして、作品に対し興味を持ち、購入するというケースもけっこうありました。

自分には少しハードルが高いですが、できる範囲で何かしたいなと思いました。私もお客さんともっと会話したいです。

中世ヨーロッパの本を書こう

今回、はじめて出店名をブログと同じ「中世ヨーロッパの道」にし、出店カテゴリも「評論・研究|文化研究」にしました。本当はカテゴリの変更にあわせて、中世ヨーロッパ系の本を出したかったのですが、間に合わなかったので、次のイベント出店までには制作したいです。どのアプリケーションで作るかや、どんな内容にするかで半年くらい悩んでいます。

文学フリマ東京41の出店受付が今月中なので、もし新刊の製作に目途が立ったら、東京に新刊を持って出店したいです。新刊の製作目途が立たなかったら、出店しません(汗)。

うどんを食べている場合じゃなかった(でも食べたい)

昨年に出店したときは、香川県に住んでいたため、当日はゆっくり起きてゆっくり行けばよかったのです。しかし今年は隣県に引っ越したため、思ったより早く出なければ間に合わない、ということに(当日の朝に)気がつきました…。

高松に着いて早々、お気に入りのうどん屋でうどんを食べましたが(上図)、高松シンボルタワーの駐車場も満車で、あたふたしながら、開場の30分くらい前に、やっと設営を始めました。その頃には、ほとんどの方が設営を終えてのんびりしていたので、もっと余裕をもって行こう、と思いました。

でもうどんはめっちゃおいしくて満足です!

ちなみに、高松駅にいちばん近いうどん屋が「めりけんや」なので、多くの方はそこへ行くと思います。めりけんやも美味しいのですが、時間に余裕がある方は、琴電沿いのうどん屋もおすすめです(ただしうどん屋は夜は営業しないので、行くなら始まる前)。高松市で一番栄えている駅は、高松駅から2駅の瓦町駅で、駅の周辺には有名なうどん屋がたくさんあります。

瓦町駅周辺のうどん屋で、地元の子から勧められたのが「麺処 綿谷(わたや)」です。ここの牛肉ぶっかけうどんは絶対食べたほうがよい!!と言っていました。ボリュームがあるので、男性にとくにおすすめです。ハーフサイズもあります。

購入した本

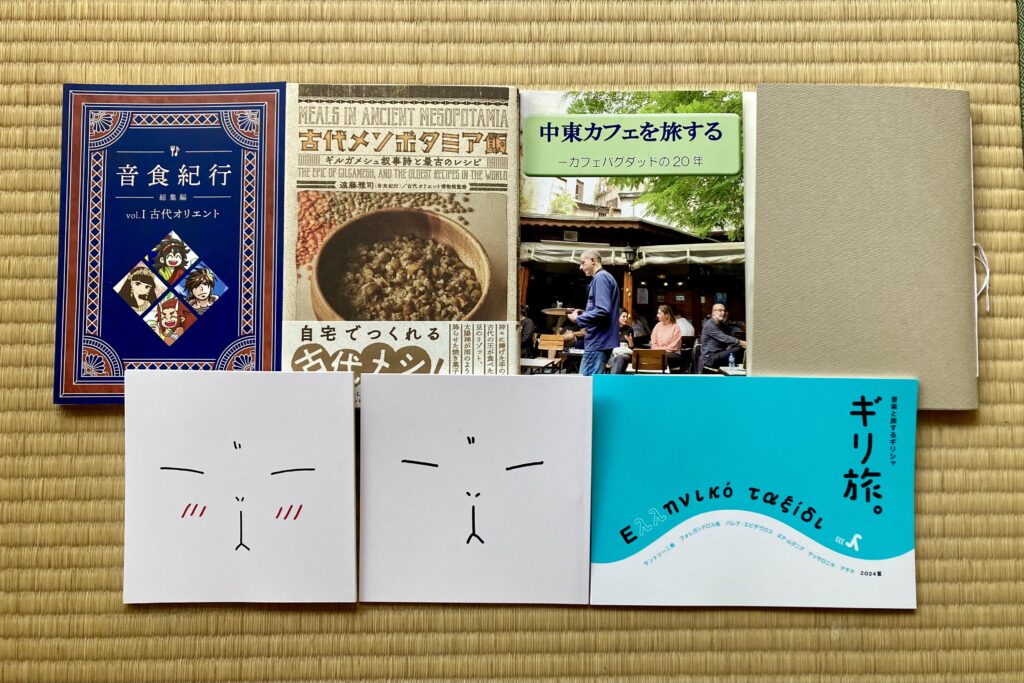

今回の文学フリマでは、次の本を購入させていただきました。

- 音食紀行さん『音食紀行 総集編 vol.Ⅰ古代オリエント』『古代メソポタミア飯 -ギルガメシュ叙事詩と最古のレシピ-』

- カフェバグダッドさん『中東カフェを旅する -カフェバグダッドの20年-』

- 海のそばの寺さん『海のそばの寺で暮らす日記』

- 食べ物の怨みさん『白猫センパイイラスト集』『白猫センパイイラスト集2』

- ナゴヤハローさん『ギリ旅。』

少しずつ読み進めております。どれも楽しみです!

おわりに

今回は文学フリマ香川2の振り返りをしました。

四国在住のクリエイターさんや、文化研究をされているクリエイターさんをはじめとして、様々な方と交流できて楽しかったです。また、香川開催ならではの、瀬戸内海を感じる雰囲気も好きだなあ、と思いました。次の香川開催ももちろん出店したいですし、新しいご当地本を書けたらよいな、と思いました。

香川の1回目開催の振り返りは以下記事です。

以上、お読みいただきありがとうございました。