王宮を舞台にしたファンタジー物語をつくるとき、「これが定番」とも言えそうな、典型的な王宮制度があります。例えば、王位を長男が相続する、王妃を名家の娘から選ぶなどです。

しかし実在した王国の例を見ると、「定番」から外れたユニークな王宮制度もたくさんあります。そこで今回は、創作にも役立つ、実在したユニークな王宮制度を紹介します。

前提 – 定番の王宮制度

中世ヨーロッパ風ファンタジー物語における、王宮制度は、西ヨーロッパの国々をモデルにつくられています。また、日本における「中世ヨーロッパ風」という概念は多くの場合、実際の時代に当てはめると近世~近代期のヨーロッパを指します。

ゆえに、ファンタジー物語における定番の王宮制度は、近世~近代期における、西ヨーロッパの国々をモデルとしてつくられていることが多いです。

例えば、異世界転生モノなどでよく出てくる、公爵、伯爵、子爵などの細かい貴族階級は、近世~近代期の西ヨーロッパで定着したよ。

本記事において、ユニークな王宮制度を持っていた国として紹介するのは、主にビザンツ帝国とオスマン帝国です。

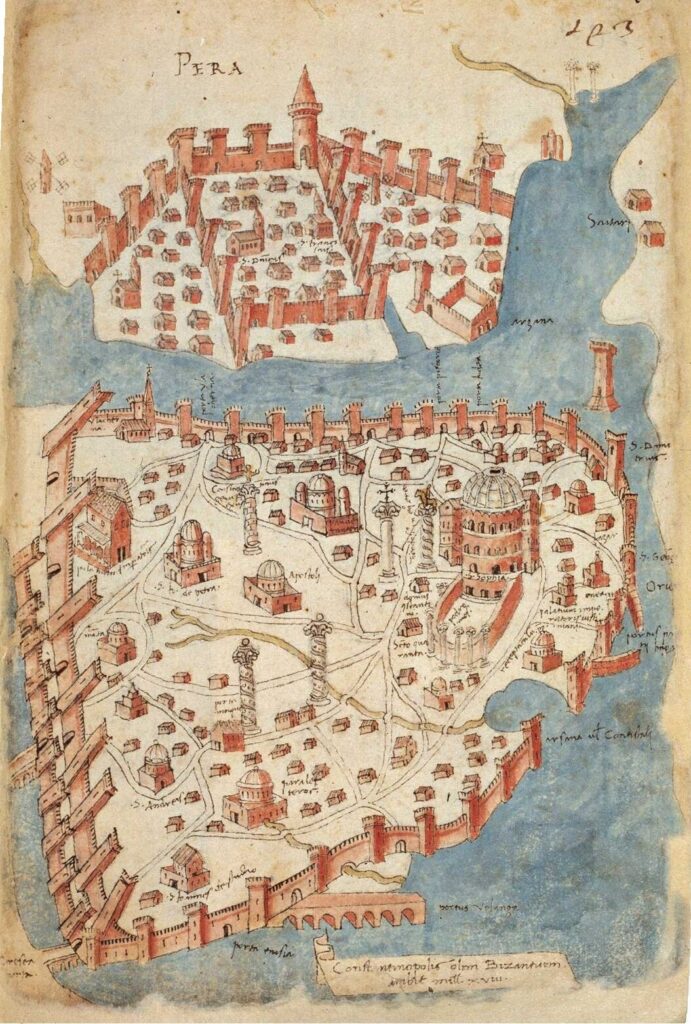

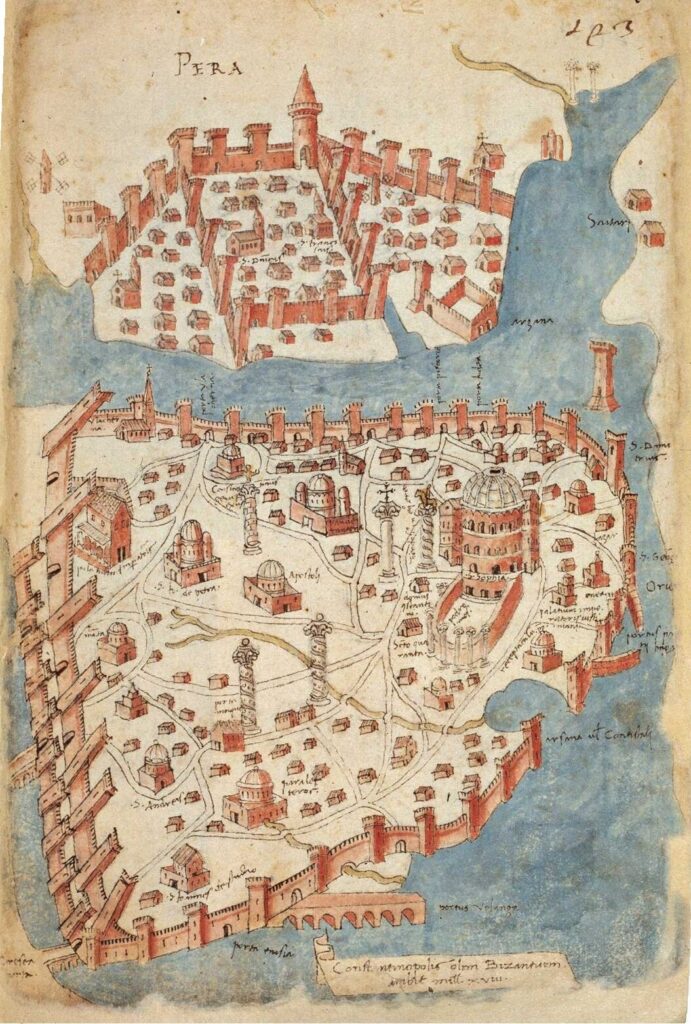

ビザンツ帝国は、古代ローマ帝国の東側の領土を基盤として、中世期を通して千年以上の間、繁栄・存続したキリスト教国です。一方でオスマン帝国は、13世紀~20世紀の約600年の間、ビザンツ帝国の跡地を中心として、繁栄・存続したイスラム国です。どちらの国も、地政学上の好立地である、コンスタンティノープル(イスタンブール)を首都にしていました。

世界史の授業では、どちらの国にも軽くしか触れられません。それは「世界史」のカリキュラムが、西ヨーロッパを中心とした歴史観で構成されているからです。しかし、まことの世界史視点で見れば、ビザンツ帝国とオスマン帝国は、それぞれ中世期と近代期の世界を代表する、大国の1つでした。

その背景を踏まえると、本記事で紹介する王宮制度は、大国が運営していた制度なので、同時代人には決して「ユニーク」ではなかったはずです。しかし、西ヨーロッパの王宮制度に凝り固まった、現代日本人のわれわれからすると、たいへんユニークで面白く感じます。

本記事を通じて、日本ではマイナー扱いされてしまう、ビザンツ帝国とオスマン帝国の魅力もお伝えしたいです。

ヒント①王位継承は長男とは限らない

中世ヨーロッパ風ファンタジー物語における、定番の王宮制度は、家父長制の考えに基づいてつくられています。家父長制とは、家族のなかで最も年長の男性(父)が、家族を統率する制度です。

家父長制は、人類の家族構造のなかでも、世界的に広く使用されてきたしくみの1つです。その浸透には、地域によってさまざまな文化的背景があるとはいえ、そのおおもとは、生物学的行動に起因していると思われます。すなわち、最も身体能力が高く、群を守る力のある者が、リーダーとなって群を統率するという行動です。

生物学的な身体能力は、女性よりは男性のほうが高く、年少者よりは年長者のほうが高い傾向にあります。よって、家族のなかで最も年長の男性がリーダーになることは、最も身体的に強い者がリーダーになることと、ほぼ同義です。ただし、自然界でも一般的なように、年長の者が年老いたり怪我を負ったりして、その子供の身体能力のほうが高くなると、(多くの場合、二者間の闘争によって)リーダーの入れ替えが起きます。

家父長制は、国や法律によって、身の安全が保障されていない前近代においては、とくに重要でした。また国の繁栄視点で見ると、国土を広げることのできる王が、偉大な王として、民に支持される傾向にありました。よって前近代の王(国のリーダー)にふさわしいのは、戦の際に自ら兵士を率いて、兵士を鼓舞し、戦果を挙げることのできる男性でした。

前近代において、国土を広げるとは、基本的には国の繁栄につながる行為なんだ。なぜなら、人口が増えれば税収が増え、食も豊かになり、大規模な建築にも着手できるからね。

征服した民族に対し、自国民とは区別して、つらい仕事をタダ同然でさせる国も多かったよ。例えばローマ帝国は、被征服民を奴隷にすることが多かったよ。だから人類の歴史とは、戦争と陣取りの歴史なんだ。

しかし、なかには王位継承を長男に定めていない国もあります。本章にて紹介する例のうち2つは、「強い者がリーダーになる」という自然界の摂理に従い、だからこそ長男に限らず誰でも王になれる例です。そしてもう1つの例は、比較的平和な時代だったからこそ、女性が王になれた例です。

実力しだいで農民も皇帝に – ビザンツ帝国

ユニークな王位継承制度の1つ目として、実力と運しだいで農民も皇帝になれた、ビザンツ帝国の例を紹介します。

ビザンツ帝国の皇帝選出は、世襲制でもなければ、長子相続制でもありません。さらにいえば、高貴な血を引いていることも必須ではありません。ある意味では非常に合理的で、皇帝にふさわしい能力と実力のある者が、皇帝になりました。この場合の実力とは、武力、人脈、政治的手腕などです。

ビザンツ帝国の政変は、たいてい陰謀と武力で行われます。多いパターンは、宮廷内で、現皇帝に批判的な勢力(※)を味方につけおき、機が熟したときに、皇位を簒奪する流れです。ビザンツ帝国の宮廷に、陰謀がつきものであることは、歴史学者の間でも周知の事実で、具体的な例を挙げると、帝国史上の80-90人の皇帝の治世中に、暴力的な政変は65回以上あったとされます1。

※「現皇帝に批判的」といっても、政策や人柄に批判的な人だけとは限らないよ。「今の体制上では、これ以上は偉くなれないな」と思っている人が、さらなる権力を欲して、見返りを目当てに、有力な皇帝候補に力を貸すことも、よくあったんだ。

皇位簒奪の成功のためには、あらかじめ自身の実力を、国政に影響力のある人たちに示しておかなければなりません(そうでなければ誰も味方につかない)。その点で、皇帝を目指すには、機会や人脈が豊富な、高位貴族身分であるにこしたことはありません。実際に、皇帝の親族のなかに、有力な皇帝候補がいれば、その者が皇帝位を勝ち取ることも多いです。

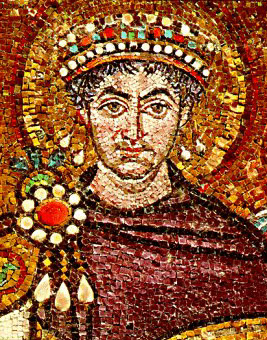

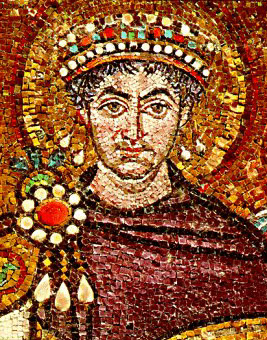

とはいえ、ユスティニアヌス帝(在位:527年 – 565年)のように、ビザンツ帝国史上では、農民出身の皇帝も何人か存在します。このような、実力による皇位継承の文化は、新しい風を定期的に国政に取り入れることにつながり、ビザンツ帝国の発展と存続に大きく貢献しました。

ビザンツ帝国は、ローマ帝国の東側を前身とする国です。もしビザンツ帝国が、中世期になってもローマ帝国らしい思考を続けていたとしたら、ローマ帝国の衰退とともに、遅かれ早かれ滅亡していたでしょう。しかし実際には、時代に合わせて柔軟に国の性質を変化させたことで、千年以上も存続する大国になりました。その柔軟性の背景の1つには、実力による皇位継承の文化があったのです。

平和な時代には女性が皇帝に – ビザンツ帝国

ユニークな王位継承制度の2つ目として、女性の皇帝を何人か輩出した、ビザンツ帝国の例を紹介します。

すでに紹介した通り、ビザンツ帝国には、実力による皇位継承の文化がありました。そのため理論上は、実力さえあれば女性でも皇帝になれます。とはいえビザンツ帝国の人びとは、皇帝位を女性が継承することに対し、強い抵抗感をもっていました。

というのも、彼らにとって皇帝とは、まずもって戦争に勝利する者でなければならないからです。すでに説明した通り、国の繁栄は国土を広げることによって、もたらされます。そして国土を広げるためには、戦争で勝たなければなりませんでした。ビザンツ帝国の前身であるローマ帝国は、戦争を通じて発展した国だった2ため、この意識は人びとの間に根強くありました。

ローマ帝国の皇帝は、凱旋式をとりわけ重視していて、式典を飾るための、壮麗な凱旋門を建てていたよ。凱旋門の存在は、「勝利」つまり皇帝の存在意義を、人びとに視覚的にアピールする効果があったんだ。

女性は生物的構造上、男性よりも身体機能が低いです。ゆえに、国の発展手段が第一に戦争である限り、女性の社会的地位も低くならざるを得ませんでした。ところが8世紀後半に、ビザンツ帝国で初めて、女性の皇帝が誕生します。

初の女帝となるエイレーネーが、国政に影響力を持ちはじめたは、皇帝だった夫が亡くなり、幼い息子(コンスタンティノス6世として即位した実子)の摂政を担ったときからでした。エイレーネーは息子が成長してからも、政治の実権を手放さずに、皇帝と激しい権力争いを繰り広げます。

ついにエイレーネーは、皇帝を捕らえることに成功し、その目をくりぬくという身体刑に処しました。そして、ビザンツ帝国初の女帝として即位します。後述しますが、ビザンツ帝国では、身体に欠陥のある者は皇帝にふさわしくないと考えられていたので、息子が二度と皇帝になれないよう、このような刑を施行したのでした。

このような経緯を踏まえると、初の女帝になったエイレーネーには、たしかに皇帝になるだけの機知と度胸がありました(だって、実の息子の目をくりぬくほどですよ!)。女性というハンディも背負っているため、皇帝に即位するための周囲への根回しが、男性の場合よりもはるかに大変だったことも想像できます。

しかしながら、実力だけ考えるなら、エイレーネー以前にも、政治に影響力をもつ女性は何人かいました。エイレーネーがこのタイミングで女帝になれたのは、「運」の要素も大きいです。すなわち、この時期には目立った外敵の侵入がなく、帝国側にも他国を征服・支配するだけの力がなかったことから、帝国に相対的な平和が訪れていた3のです。

言い換えると、ビザンツ帝国で女性が皇帝になるには、国内が比較的平和で、大戦争をしないで済む状態であることが、必要だったのです。戦争つづきの混沌の時代に女性が皇帝になることはなく、仮に実力行使でなれたとしても、すぐに皇位を簒奪され、失脚することが想像できます。

エイレーネーの皇帝としての在位は、797-802年と、そこまで長く安定したものではありません(女帝としては長い)。エイレーネーは、即位後に優れた政治手腕を発揮できなかったことから、女性であることに対する民の不満も溜まり、クーデターにより失脚し、クーデター後すぐの803年に死去しました。

ビザンツ帝国は、ローマ帝国の継承国だから、ビザンツ皇帝=「ローマ皇帝」と自他ともに認められていたんだ。

ところが、エイレーネーが女帝だったことから、西ヨーロッパ側に「(女性はローマ皇帝にはなれないため)現在、世界にローマ皇帝はいない」という口実を与えてしまったんだ。そうしてこのとき、西ヨーロッパで「ローマ皇帝」を名乗ったのがカール大帝だよ(800年)。

なおエイレーネーは摂政時代に、帝国で禁じられていた聖像崇拝の文化を復活させ、以後、ギリシア正教では聖像崇拝が信仰の要となりました。そのため、ビザンツ帝国の歴史家からは、正統信仰を擁護した者として、エイレーネーは好意的に書かれています。

即位時に王の兄弟を全員処刑する – オスマン帝国

ユニークな王位継承制度の3つ目として、オスマン帝国の「兄弟殺し」の慣習を紹介します。この慣習は、スルタン(≒王)に即位した者が、後継者争いを避けるため、即位時に自分の男兄弟を処刑する慣習です。

この慣習が生まれた経緯を、簡単に紹介します。オスマン帝国(1299年頃-1922年)はビザンツ帝国とは異なり、王位は基本的に、父子相続です。つまり、現スルタンの息子のうちの誰かが王位を継ぎます。

オスマン帝国では1603年まで、長子に限らず、スルタンにふさわしい才覚と力をもつ、適齢期の子がスルタン位を継ぐことができました。しかも、オスマン帝国はハレム(※)があったため、母親違いの子が何人もいる可能性があり、スルタンが死去するたびに、熾烈な後継者争いによって、国が疲弊するリスクがありました。

※イスラム法では、四人までの妻帯が認められているが、女奴隷の数に制限はない4。ハレムとは、大勢の女奴隷が暮らした、宮殿の一画を指し、そこの女奴隷の主な仕事は、スルタンの世継ぎを生むことだった。

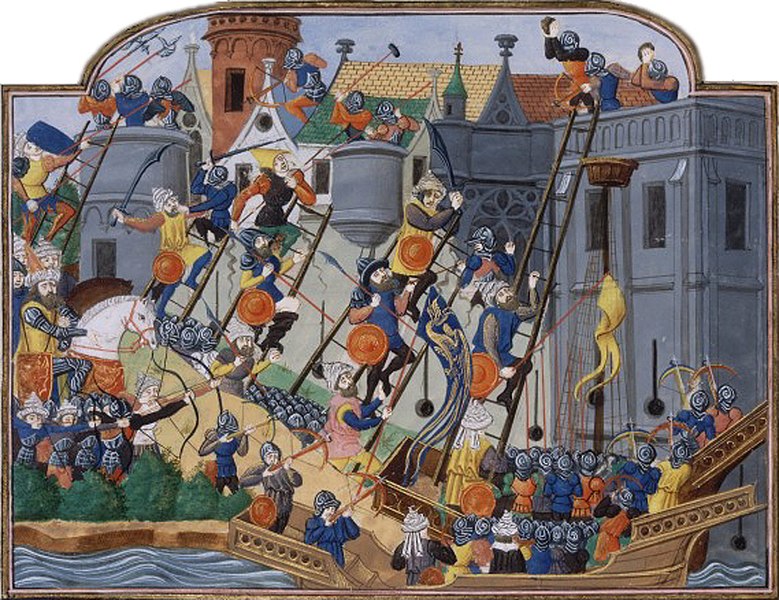

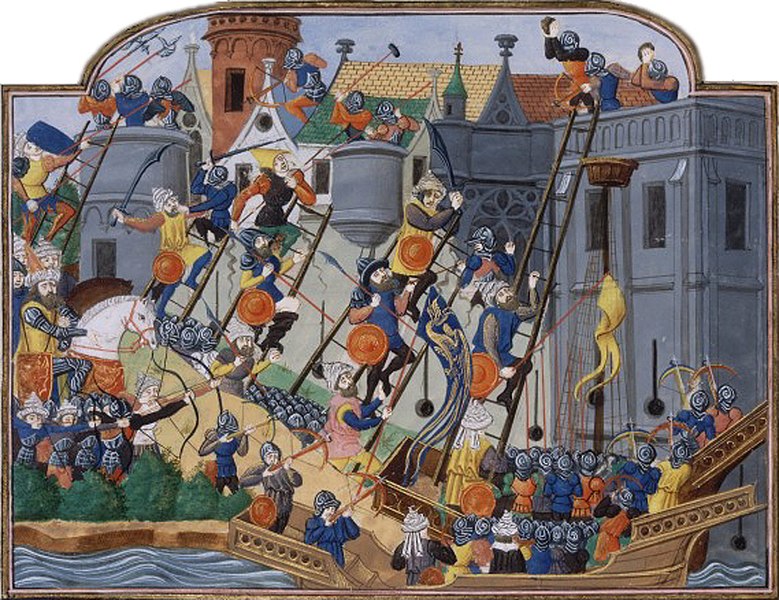

そのような背景も1つに始まったのが、「兄弟殺し」の慣習でした。すなわち、新スルタンの兄弟を、乳幼児も含めて全員処刑し、君主と同年代の者による、王位継承争いのリスクを排除するしくみでした。この慣習は、メフメト2世(在位1444-46年、51-81年)によって始められました。

メフメト2世は、千年以上も誰も攻略できなかった、コンスタンティノープルを1453年に征服し、ビザンツ帝国を滅ぼしたことでも、よく知られています。彼が始めた「兄弟殺し」の慣習は残酷ですが、この慣習は確実に、オスマン帝国の長きにわたる存続・繁栄に貢献しました。

「兄弟殺し」の慣習が廃止されたのは、アフメト1世(在位1603-17年)の治世下です。代わりに、現スルタンの兄弟を宮殿奥深くに隔離する、「鳥籠(カフェス)」制度がはじまります。それ以降は、現存する王族のうち、最年長の者がスルタン位を継ぐようになりました5。

鳥籠制度は兄弟殺しよりは人道的だけれど、厳しい監視に精神を病んでしまう王子がいたり、いろいろドラマがあるよ。

それに、中年おじさんの「王子」もたくさんいて、そのような年齢になっても外界と関われないのは辛いよね。※どの程度外界と関われるかは、スルタンの方針による。

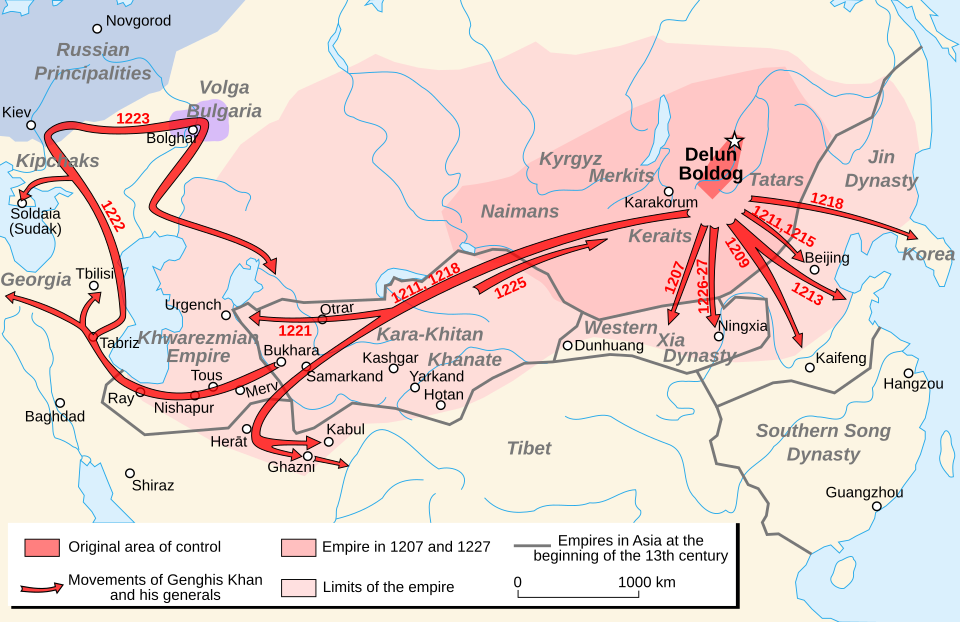

後継者争いによって国が衰退した典型的な例は、モンゴル帝国です。

モンゴル帝国はカリスマ的リーダー(チンギス・ハンやその子孫など)が統率力を発揮しているあいだは、強い団結力を保持する、強力無比な集団でした。しかしリーダーがいなくなると、短期間で分裂し、衰退しました。

このような例から、遊牧政権が大国でいられるのは、ながくても百年前後だろう6、とオスマン帝国史の研究者・小笠原弘幸氏は述べています。トルコ系遊牧民がスルタン位についたオスマン帝国も、「兄弟殺し」などの工夫をしなければ、モンゴル帝国のように、王位継承争いによって国が衰退するリスクがありました。

ヒント②王位簒奪後に元王を処刑するとは限らない

中世ヨーロッパ風ファンタジー物語では、王宮で政変が成された後は、元王が処刑される展開が多いです。典型的なのは、暴虐非道な王(魔王などの場合もある)から、主人公勢力が王位を簒奪し、元王を処刑する展開です。

「死人に口なし」思考をするなら、たしかに元王の処刑は、将来への禍根を残さないので合理的かもしれません。しかしながら、人間の心理的には、相手が誰であろうと処刑はしのびない、と思うのが一般的だと思います。その心理の反映として、人殺しを禁じたり、禁止まではいかなくとも卑しい行為とみなしたりする、文化や宗教が世界にはあまた存在します。

本章では、王位簒奪後に元王を処刑しない例を2つ紹介します。

身体刑と都からの追放 – ビザンツ帝国

元王に対する刑罰例の1つ目として、ビザンツ帝国の身体刑を紹介します。

身体刑とは、身体の一部を損傷もしくは苦痛を与える刑のことです。ビザンツ帝国においては、元皇帝に対する罰は、①身体刑と②都から追放の2セットでした。もちろん、すでに紹介してきた通り、ビザンツ帝国における皇位継承争いは激しいので、何者かによって皇帝が暗殺(もしくは負傷)されることもしばしばでした。

しかし死をまぬがれた皇帝は、基本的に、身体刑の上で都から追放されるのみでした。ビザンツ帝国でよく行われた身体刑は、目をくりぬくか、鼻をそぎ落すことです。ビザンツ帝国では、身体に欠陥のある者は皇帝にふさわしくないと考えられていたので、このような刑を施行することで、元皇帝が、都に戻って再び皇位につくことを防いだのです。

珍しいケースではありますが、なかには身体刑に処されても、帝位に復帰した例があります。例えばユスティニアノス2世(在位685-695、705-711年)は、外交政策の失敗をきっかけに起きた反乱によって、695年に帝位を追われました。そのとき、鼻をそがれた上で都から追放されます。ところが、黄金製の鼻をつけて人前に姿を現し、705年に帝位に復帰しました。

個人的には、このときユスティニアノス2世の反対勢力は、「どうして<目>にしておかなかったんだ!」などともめたりしたのだろうか?と気になります(もめる前に殺されているかもしれませんが…)。あまり考えたくないですが、明らかに<鼻>よりは<目>のほうが、生活に不自由すると思います。もしかすると、どちらの身体刑にするかの基準のようなものがあったのかもしれません。

ロンドン塔に幽閉 – イングランド

元王に対する刑罰例の2つ目として、イングランドのエドワード5世とその弟の例を紹介します。

エドワード5世は12歳のときに、死去した父の王位を継ぎます(1483年)。ところが戴冠式をする前に、叔父のグロスター公リチャードの策略で、弟とともに、ロンドン塔に幽閉されました。ロンドン塔は11世紀に着工された要塞で、イングランド王族が代々宮殿として使用し、現在はイギリス王室の所有物になっています。

グロスター公リチャードは、エドワード5世とその弟を幽閉すると、自身がリチャード3世として、イングランド王に即位しました。つまりリチャード3世は、エドワード5世の王位を簒奪するために、兄弟を宮殿に閉じ込めたのでした。

幽閉された兄弟は、その後、政治の表舞台に現れることなく、消息不明になっています。よって、どこかのタイミングで何者かによって暗殺された、との説が有力です。暗殺の指示をしたのはリチャード3世との説もありますが、いずれにせよ王位簒奪を狙う者は複数存在し、彼らにとって、兄弟の存在は目の上のたんこぶのような存在でした。

ロンドン塔には監獄も備わっているので、その後も王族を含めた政敵の追放先として、歴史上でたびたび使用されました。

リチャード3世の生涯にはドラマがあるので、さまざまな文学作品の題材になっています。

おそらく最も有名なのが、シェイクスピア劇『リチャード三世』です。この劇におけるリチャード3世は、悪役として描かれてはいますが、自分の欲望に正直で素直なので鼻につかず、いっそ好感すら持てます。個人的に、シェイクスピア劇のなかで最も好きな作品の1つです。

リチャード3世を主人公にした漫画『薔薇王の葬列』もおすすめです(全17巻)。王宮陰謀のうずまくダークファンタジーで、登場人物たちの愛憎入り混じる、複雑な心理描写に引き込まれます。世界観や服飾なども、とても中世らしく、中世気分を満喫できます。

ヒント③王妃は貴族出身とは限らない

中世ヨーロッパ風ファンタジー物語では、女性を主人公にした王宮ロマンスも人気です。そのような王宮ロマンスのなかでは、シンデレラストーリーがとくに人気です。

シンデレラストーリーとは、ヨーロッパの昔話『灰かぶり(シンデレラ)』を代表とする、身分のない女性が、高貴な男性と結ばれてハッピーエンドになる類型の物語です。このような物語が古来、好まれてきた背景には、死の危険が常に隣り合わせだった前近代においては、身分があること=食べ物に恵まれていることが、幸福の象徴だったことが挙げられます。

ただでさえ険しい前近代の世界ですが、女性はそのなかでも社会的弱者でした。なぜなら、家父長制の社会構造では、女性は男性の保護がなければ生きられないしくみで、しばしば奴隷同然の扱いを受けていたからです。

女性が食べ物に困らずに生活していくためには、父親という保護者を失う前に、新しい保護者(夫)を見つける必要がありました。つまり生涯の伴侶探しとは、その後の人生の幸福を左右するものだったのです。

その点において、物質的に恵まれた貴族の男性と結ばれることが、女性の幸福の象徴と見なされたのは当然でした。そのとき、結婚相手が好みかどうかの精神面は二の次で、とにかくまずは、物質面で困らない生活ができることに重点が置かれました。

おとぎ話の語り手にとっての幸せとは、安心して眠れる場所があり生涯飢えないだけの十分な食べ物があること、人々が争わず自然の脅威がなく穏やかなこと。要するに、危害を避けて安楽な一生が全うできることでした。心の問題は、さほど関心の対象ではありません。まず身体が生き延びることが、とても困難だったからでしょう。

ウェルズ恵子『おとぎ話はなぜ残酷でハッピーエンドなのか』岩波ジュニア新書、2024年、180頁。

昔話研究に興味のある方は、入門本として『おとぎ話はなぜ残酷でハッピーエンドなのか』がおすすめです。岩波ジュニア新書は、ジュニア向けの平易な文体でありつつ、専門的な内容がつまった良書ぞろいです。なかでもこの本は名著といっていいほど、奥深く面白いです。

とはいえ現実的に考えると、有力な後ろ盾や持参金がない女性を、貴族男性が結婚相手として選ぶことは、あまりなかったと想像できます。どうせ結婚するのなら、家の繁栄に貢献してくれる女性ーーつまり、政界に影響力があったり、財産が潤沢だったりする家の娘と結婚したい(させたい)と思うのが、一般的な貴族の思考だと思います。当時の結婚とは個人同士のものではなく、一族同士のものであり、一族全体の意思が結婚に反映されるのです。

ところが、むしろ結婚相手の一族(外戚)に口出しされることを嫌って、身分のない女性を配偶者とする王宮文化が、歴史上にはいくつか存在します。本章では、非貴族の女性を配偶者とする文化を2つ紹介します。

ミスコンで王妃を選ぶ – ビザンツ帝国

非貴族の女性を配偶者とする文化として、まずビザンツ帝国の文化を紹介します。

すでに紹介した通り、実力さえあれば非貴族でも皇帝になれたビザンツ帝国は、他国と比べると、身分制度がそれほど厳格ではありません。さらに、皇帝を頂点とした政治体制(皇帝専制体制)が安定してくると、次期皇帝候補を有力者の娘と結婚させるメリットは少なくなり、外戚が介入してくるデメリットのほうが、目立つようになりました。ゆえに、しだいに有力者の娘が敬遠される傾向が見られ7、親族が介入できない、外国の娘や、非貴族の娘が皇妃に選ばれることも、珍しくありませんでした。

例えば、先に紹介した、農民出身のユスティニアヌス帝(在位:527年 – 565年)の皇妃・テオドラは、非貴族の女性でした。具体的には、ユスティニアヌス帝に見初められるまでは、踊り子として生計を立てていました。踊り子というのは、あちこち旅する職業であることや、性的なパフォーマンスも多いことから、どのような文化圏でも、たいてい「アウトサイダー※」と見なされます。つまり、社会の外側にいる、賤視の対象となる人びとでした。

※詳しくは西洋中世期のアウトサイダーを参照。

身分制度に比較的寛容なビザンツ帝国においても、当時は元老議員と踊り子の結婚を禁じる法律がありました8。しかしテオドラに一目ぼれしたユスティニアヌスは、時の皇帝だった叔父にかけあい、法律を曲げてテオドラを正式な妻として迎えました。

テオドラの外観は美しかったという説が一般的ですが、テオドラは決して、お飾りの皇妃ではありませんでした。彼女は政治に積極的に関わり、皇帝に並ぶほどの権力を持っていました。帝位を追われそうになり、亡命しようとしたユスティニアヌス帝を、鼓舞して踏みとどまらせた、勇敢なエピソードもあります。

さらに時代が下ると、ビザンツ帝国では、皇妃を選ぶための美人コンテストも行われるようになりました。このコンテストを始めたのは、先に紹介した、未来の女帝エイレーネーです。

当時エイレーネーは、コンスタンティノス帝(息子)の摂政として、政治の実権を握っていました。ところが、成人に達したコンスタンティノス帝が母に反抗しはじめたので、息子を政治から遠ざける策を考えました。そして、「絶世の美女でも嫁に与えれば、息子は嫁に夢中になって、政治をおろそかにするだろう」と考え、皇妃を選ぶための美人コンテストを行ったのでした。

ひえーっ! エイレーネー、知恵者すぎる…。

皇妃候補の条件としては、年齢・身長・足の大きさのほか、容姿も含まれており、全国に派遣された、花嫁募集使節団は、理想の皇妃の顔を描いた似顔絵を持って、娘を予備審査しました9。もちろん、最終審査はエイレーネーが行い、一人ひとり面接をして、自分の思いのままになりそうな花嫁を探したのでした。

選ばれた花嫁・マリアは、しばらくはコンスタンティノスに気に入られます。しかし彼女がエイレーネーと通じているのではないかという疑惑がコンスタンティノスにつのり、また息子の評判を落としたいエイレーネーのそそのかしもあってか、マリアは離婚されて修道院に入れられてしまいました。

美人コンテストはその後も、適切な皇妃候補がいないときを中心に行われました。

テオドラやエイレーネーについてより知りたい方は、以下の本がおすすめです。紹介される8人の皇妃のうち2人が、テオドラとエイレーネーです。

王の生母は奴隷出身 – オスマン帝国

非貴族の女性を配偶者とする文化として、つづいてオスマン帝国の文化を紹介します。

オスマン帝国の場合も、ビザンツ帝国と同じく、絶対権力者のスルタンを頂点とする政治構造が発達していました。そのため外戚の政治介入を防ぐ目的で、スルタンは基本的に、高貴な女性との間には、子供をつくりませんでした(※)。それでは誰と子を成したかというと、ハレムの女奴隷たちです。

※帝国の力が相対的に弱い頃は、ヨーロッパも含めた異国の王女など、名家出身の娘を正式な妻に迎えることもしばしばだった。しかしあくまで外交のためであり(政略結婚)、そのような妻と子を成すことは慎重に避けられた。

オスマン帝国では、王子の生母に対する貴賤が問われることはありませんでした。なぜなら、イスラム法では、母親の身分にかかわらず、認知さえされていれば、子が持つ権利は同等だからです10。実際、歴代オスマン帝国君主の母で、自由人(奴隷ではない身分)であることが確実視されているのは、オルハンの母のみです。それ以外の君主の母は(何人かの奴隷でない可能性のある母を除くと)、すべて奴隷です。

イスラム文化では、花や宝石などの、美しいものの名前を女奴隷につける慣習がありました。そのため、記録に残っている名前によって、君主の母が奴隷か自由人かということが、ある程度推測できます。

漫画『天幕のジャードゥーガル』の主人公は、女奴隷で「シタラ(星)」という名前です。しかし名前からすぐに、奴隷身分であることが他者に分かってしまいます。よって主人公は、ある目的のために本当の名前を伏せて、別の名を名乗るようになります。

(2026年にアニメ放送も予定されていて、とても楽しみ)

なおオスマン帝国における奴隷は、征服した地に暮らしていた異教徒、つまりキリスト教徒も多いです。オスマン帝国は、奴隷を国の中枢にかかわる形で用いた国家で、その代表例が、元キリスト教徒の少年(=奴隷)を鍛え上げて組織した軍隊・イェニチェリです。

異例のことではありますが、女奴隷のなかにはスルタンに気に入られて、奴隷身分から解放された上で、スルタンの正式な妻となった人物もいます。その人物とは、スレイマン1世の奴隷のヒュッレムです。とはいえ、オスマン帝国は慣例を重んじる国だったため、ヒュッレムをめぐる異例づくめの出来事は、帝国の人びとの不興を買いました。

スレイマン1世は、積極的なヨーロッパ遠征を行った人物です。そのためヨーロッパの人びとから恐れられており、オスマン帝国史上で最も知られたスルタンの1人です。スレイマン1世の5人の王子のうち、4人がヒュッレムの子で、兄弟間の王位継承争いのうち、ヒュッレムの子セリムが、次のスルタンとして即位しました(この時点までに、他の兄弟は全員死亡)。

ヨーロッパ人を怖がらせたスルタントップ2は、以下だと思うよ!

①ビザンツ帝国の首都・コンスタンティノープルを陥落させた<メフメト2世>

②ハプスブルク家の本拠地・ウィーンを2カ月近く包囲した<スレイマン1世>

例えば海洋都市国家・ヴェネツィアは、メフメト2世の治世を通じて、少なくとも14を超える、メフメト2世の暗殺計画を用意していたらしいよ11。それだけ危険視された王だったんだね。

オスマン帝国については、以下の本がおすすめです。手軽に読めてとても面白かったです!

ヒント④結婚以外にも非戦外交がある

前近代における戦争以外の、比較的平和な外交手段として、多くの人は「政略結婚」を思い浮かべると思います。しかし結婚以外にも非戦外交の方法があると知っておくと、物語をつくる際の引き出しが増えるでしょう。

前近代を舞台にした物語では、社会的弱者を指す言葉として、よく「女・子ども」が使われます。使用例としては、ある町を征服した将軍が「女・子どもには手を出すな!」と指示したりします。そして非戦外交には、「女」だけでなく、力が弱く脅威になりにくい「子ども」も使われました。

すなわち、王子を人質にとるのです。

周辺国の王子を人質にして養育 – ビザンツ帝国

名家の子息を人質にして養育することは、王道の外交手段で、どのような国にも、たいていその事例があります。例えば江戸時代の日本にも、大名の妻や子供を江戸に居住させて、人質代わりとする制度がありました。今回はビザンツ帝国の事例を紹介します。

周辺国の王子を人質にして養育する行為には、主に以下2つのメリットがあります。

- 王子の命を握ることで、出身国がへたな動きをしないように牽制できる

- 幼い頃から王子を養育することで、王子と交流を深められる。すると王子が将来、出身国の王位を継いだときに、その国との関係が円滑になる。

中世ヨーロッパの大国だった、ビザンツ帝国は、外交上の利益を見込んで、周辺国の王子を養育したり、助けを求めてコンスタンティノープルに亡命してきた、王族を保護したりすることが、しばしばありました。

イスラム国と国境が近かったビザンツ帝国は、西ヨーロッパと比較すると、実益の観点からイスラムにも寛容です。具体的には、首都のコンスタンティノープルには、イスラム専用の居住区が用意され、帝国民は異教徒との共存もいとわない姿勢でした。よってビザンツ帝国の宮殿には、キリスト教国に限らず、イスラム国出身の王子が、人質もかねて暮らしていることが、珍しくありませんでした。

「人質」と言うと聞こえが悪いですが、伝統ある立派な王国というのは、いざというときに頼る先ともなり、国同士で友好的な関係性が築かれていたこともしばしばでした。具体的にはビザンツ帝国は、初期のオスマン帝国の王族が、亡命する先の国として、よく頼られていました。一例を挙げると、四人の息子による、王位継承争いを憂いたメフメト1世(在位:1413-21年)は、そのうち幼い二人の息子を、ビザンツ皇帝のもとへ送り、保護させるようにとの遺言をのこしています。

ビザンツ帝国はキリスト強国、オスマン帝国はイスラム国だから、宗教を越えた友好関係だったんだね。西ヨーロッパ諸国が、にべもなくイスラムを敵視しがちだったことを考えると、このときの両国の関係は感動的だね!

ビザンツ帝国はその後、オスマン帝国に滅ぼされるんだけどね(泣)。

なおオスマン帝国も、ユダヤ教徒やキリスト教徒には寛容だったことで知られています。というのもイスラム法では、ユダヤ教徒とキリスト教徒を、ムスリムと同じ一神教を信じる「啓典の民」として、一定の条件を満たせば信仰生活を保障する決まりがあったからです。

ヒント⑤ときに王より強い者がいる

現代人の多くは宗教になじみがないので、王国の設定を考えるときに、その国で「王」以上の権力者はいない、と考えがちです。しかしながら、前近代の社会においては、王以外にも権力をもつ者がいました。それは宗教的指導者です。

前提として、歴史上の権力は、①聖権と②俗権の2種類に大別されます。聖権とは、ローマ・カトリック教会の教皇に代表される、宗教的な権力のことです。いっぽうで俗権とは、皇帝や王に代表される、世俗的な権力のことです。

宗教の力が衰退した現代では、「権力」といえば、もっぱら「俗権」を指します。ところが前近代の社会においては、両者が同程度に重みを持ち、ときに権力の天秤は、聖権に大きく傾きました。

そもそも、人びとの心に神話や宗教が根差していた前近代において、「神」の存在は大きな心の支えでした。よって大雑把な言い方でまとめてしまうなら、当時の権力者とは、神の一員か、神に認められた人でした。

例えば、ローマ帝国の皇帝は、自身を神の一員とみなす「皇帝崇拝」の思考を、近世期のヨーロッパ諸国は「王権神授説」という、王権は神から与えられるという説を、民に浸透させました。それもこれも、神性を自身の後ろ盾にして、自身の権力に正統性を持たせるためでした。

このとき、宗教的指導者の場合は、皇帝や王のように理屈を立てるまでもなく、「神に認められている」ことが自明です。よって前近代において、彼らの発言や行動が重視されるのは、当然のことでした。

教皇からの破門は社会的な死 – ローマ・カトリック教会

中世期の西ヨーロッパは、キリスト教の一派である、ローマ・カトリック教会の権力が史上最大だった時代です。必然的に、教会組織のトップである、教皇の権力も史上で最も高まりました。

当時の西ヨーロッパ社会では、力をもった貴族(封建諸侯)があちこちに存在したため、王の権力が相対的に弱い時代でした。そのため人びとは所属する国というよりは、「キリスト教」という同じ宗教を信仰している者同士で、仲間意識を持っていました。そして、その権力の頂点には教皇がいたので、中世期の西ヨーロッパ社会では、しばしば諸王よりも教皇のほうが力を持っていました。

その力関係を端的に表しているのが、当時の諸王に対する、「破門」の効力の高さです。破門とは、ローマ・カトリック教会の教皇が行う、宗教上の刑罰のことで、教会共同体からの除外を意味します。キリスト教信仰が人びとの生活に根差した、当時の社会においては、教会共同体から除外されるとは、社会的な死と同じでした。

つまり、破門された王はもはや、キリスト教社会の王でもなく、キリスト教徒の一員でもないわけです。そのような王に従うことは、神意にそむくことになるため、破門された途端に、その王には誰も従わなくなりました。そのような調子では、国政がままならないため、すでに破門された王は、教皇に懇願して、破門を取り消してもらう必要に迫られました。また、今のところ破門されていない王も、のちに破門されないように、教皇のご機嫌をうかがいながら、行動する必要がありました。

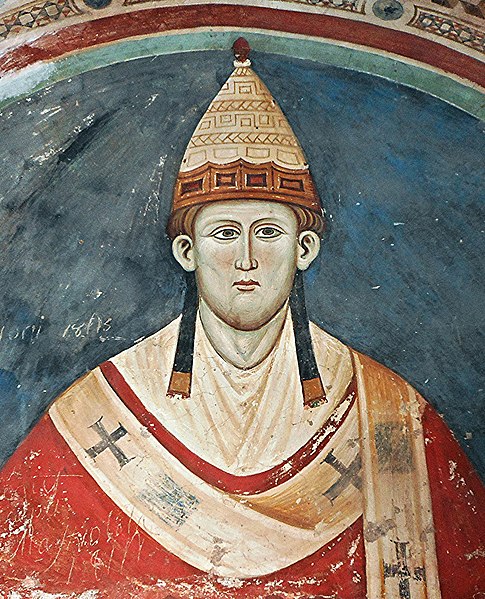

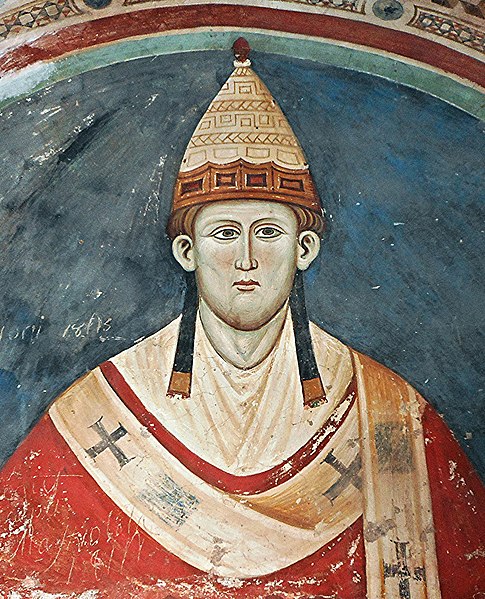

史上で最も権力を持っていた教皇とされるのが、インノケンティウス3世(在位:1198年-1216年)です。彼は気に入らない王を次々と破門したことで知られ、例えば以下の王を破門しています。

- 神聖ローマ皇帝オットー4世

- イングランド王ジョン

- フランス王フィリップ2世

上記3国は、中世期を代表する、そこそこの力を持っていた国です。よってそれらの国の王すら破門できた点に、インノケンティウス3世の権力の高さをうかがい知ることができます。

最近話題になった映画に、『教皇選挙』があるね! 物語中で選出された教皇が、教皇名として「インノケンティウス」を希望する点に、sousouはインノケンティウス3世を想起して、意味ありげだなあ、と思ったよ。

ちなみにラテン語の「インノケンティウス」は、英語読みすると「イノセント」で「純真」という意味だよ。インノケンティウス3世は純真とは真逆の人だけど…(笑)。

おわりに

今回は創作にも役立つ、実在したユニークな王宮制度を、ビザンツ帝国とオスマン帝国を中心に紹介しました。

本記事で紹介した、王宮物語創作のヒントは、順番に以下の通りです。

- 王位継承は長男とは限らない

- 王位簒奪後に元王を処刑するとは限らない

- 王妃は貴族出身とは限らない

- 結婚以外にも非戦外交がある

- ときに王より強い者がいる

世の中にはこれ以外にも、ユニークな王宮制度がたくさんあると思いますが、ひとまずはこれらを踏まえて、創作に活かしてみてくださいね。そして、ビザンツ帝国とオスマン帝国は、定番の王宮制度と異なる点がたくさんあり、非常に面白いので、気になる方はぜひ勉強してみてくださいね!

ビザンツ帝国については、本ブログでもいくつか記事を書いてます。

参考文献

- 橋口倫介『中世のコンスタンティノープル』講談社学術文庫、1995年、217頁。 ↩︎

- 井上浩一『生き残った帝国ビザンティン』講談社学術文庫、2019年、125頁。 ↩︎

- 同書、128頁。 ↩︎

- 同書、52頁。 ↩︎

- 小笠原弘幸『オスマン帝国 繁栄と滅亡の600年史』中公新書、2025年、166頁。 ↩︎

- 小笠原弘幸『オスマン帝国は、いかに「中世」を終わらせたか』NHK出版、2024年、115頁。 ↩︎

- 井上浩一『ビザンツ皇妃列伝』白水Uブックス、2009年、130頁。 ↩︎

- 前掲書、井上浩一、2019年、84頁。 ↩︎

- 前掲書、井上浩一、2009年、139頁。 ↩︎

- 小笠原弘幸、2025年、42頁。 ↩︎

- 小笠原弘幸、2025年、103頁。 ↩︎