中世ヨーロッパにおける森は、生活する上で必要な、様々な恵みをもたらしました。例えば、木材、水、木の実、食用にする動物、蜂蜜などです。中世期には、そのような森の恵みを享受して働く、森へ入る職業の人がいました。

本記事では、西洋中世期における森へ入る職業を3つ紹介します。

木こり

木こりとは、森の木を斧などの道具で伐採し、それを売って生計を立てる者のことです。

人類は、鉄を容易に取得・加工できるようになるまでは、あらゆるものを木材でつくってきました。例えば、木材で家を建てたり、家畜を囲う柵をつくったり、車輪をつくったり、船をつくったりしてきました。木材は文明的な生活を送るための必需品であることから、木こりは森へ入る最も原始的な職業の1つといえます。

かつて木材でつくられていたものに、現在では鉄やプラスチック、その他の化学化合物も使われるようになりました。しかし量が減ったとしても、木材は引き続き使用されています。例えば家の場合には、外側から見ると木材が使われていないように見えますが、壁の内部には多くの木材が使用され、骨組みとして家の根幹を成しています。現在でも木こり(材木屋)は存在し、斧で木を採る代わりに、チェーンソーが使われます。

木こりが昔からある職業であるということは、多くの昔話※に彼らが登場することから分かります。

※昔話(本記事ではおとぎ話と同義)についてはおとぎ話とファンタジーの違いを参照。

例えば、グリム兄弟がまとめたドイツの昔話集である、『グリム童話集』には、『ヘンゼルとグレーテル』というおなじみの昔話が収録されています。兄妹である彼らの父親の職業は木こりです。以下に物語のあらすじを紹介します。

ある日、子供たちを養う食料を調達できなくなった両親は、木こりの仕事をしに家族で森へ行った際に、泣く泣く二人を森へ置き去りにしました。家にいてもどうせ生きられないのだから、森の恵みを享受しながら生き延びるほうに賭けたのです(一方で、森では食べ物が見つからない、狼に食べられる、凍死する等のリスクがある)。兄のヘンゼルは両親たちの思惑に気づいて、道標としてパンの欠片をこっそり置きますが、鳥か何かに食べられてしまいました。そうして帰り道が分からなくなった二人は、人食い魔女が住むお菓子の家に辿りつくのです。

ところで、西洋は石の文明だと思われがちですが、産業革命以前、木材は大活躍していました。中世の終わりごろには、広い河川では筏師(いかだし)という、上流で伐採した木材を並べて筏にし、下流の都市へ売りに行く職業の者が多くいました。もちろん、筏(木材)を売った後は乗り物がなくなるので、他の乗り物か徒歩で帰ります。筏師については、西洋中世の川と都市の発展の「交易のための川」でも紹介しているので参照してください。

『ヘンゼルとグレーテル』のお父さんは木こりですが、川で木材を運んでいたという記述はないため、自分で運ぶか、家畜がいれば家畜(牛など)に運ばせていたと想定されます。川で運ぶ方法のほうが、一度に大量の木材を売ることができるため、採算があるように思えます。しかし筏流しは川が整備されるまで、ハイリスクだったことも考慮しなければなりません。溺死したり、苦労して採った木材が流されたりすることも少なくなかったはずです。そのリスクと天秤にかけて、筏流しをしない木こりも多かったのかもしれません。

粉ひき屋

西洋中世期の、森に暮らす嫌われ者といえば、粉ひき屋です。粉ひき屋とは水車小屋に暮らし、水車の動力によって、近くに暮らす農民たちの粉ひきを請け負う職業の者のことです。農民たちは、粉ひき屋に収穫した麦を粉状にしてもらうことで、はじめてパンを作ることができました。

粉ひき屋が嫌われていた理由として、主に以下の2つが挙げられます。

- 領主側の人間であるため

- 異界の住人であるため

まず1についてです。中世史学者の阿部謹也は、史料に残されている水車小屋の設置は、すべて領主によるものであると説明しています1。水車小屋の建設・維持には莫大な費用がかかること、また水利権が領主に帰属することから、農民たちが設置することは不可能でした。

領主は水車の技術に通じた者を水車小屋に住まわせ、農民から製粉料を取りたてさせました。これが粉ひき屋です。つまり、粉ひき屋は共同体(町や村)に元々暮らしていた者ではなく、領主が任命した部外者なのです。農民は麦を水車小屋で轢く度に、粉ひき屋に製粉料として粉の一部を徴収されます。そこには常に、粉を多くかすめ取っているのではないかという疑念がありました。

次に、粉ひき屋が嫌われる2つ目の理由、異界の住人であることについてです。ここでいう異界とは、森の開墾が進む前に中世人が恐れていた、共同体の外の世界、つまり神々や精霊、悪霊の住む世界のことです。

粉ひき屋は共同体から離れて森に暮らしているため、「あちら側の人間」であると思われることがありました。つまり、粉ひき屋は領主の仲間であるばかりか、悪魔の仲間であると考えられることがありました。西洋中世期のアウトサイダーにて、粉ひき屋をアウトサイダーとして紹介した理由と同様です。

炭焼き

「木こり」の章で紹介した通り、伐採された木材は様々なものに使用されました。しかし中世期の木材の用途として最大の割合を占めていたのは、燃料でした2。燃料としての木材は薪として用いられるか、加工して木炭として用いられていました。本章で紹介する炭焼きとは、木炭を生成する職業の者のことです。

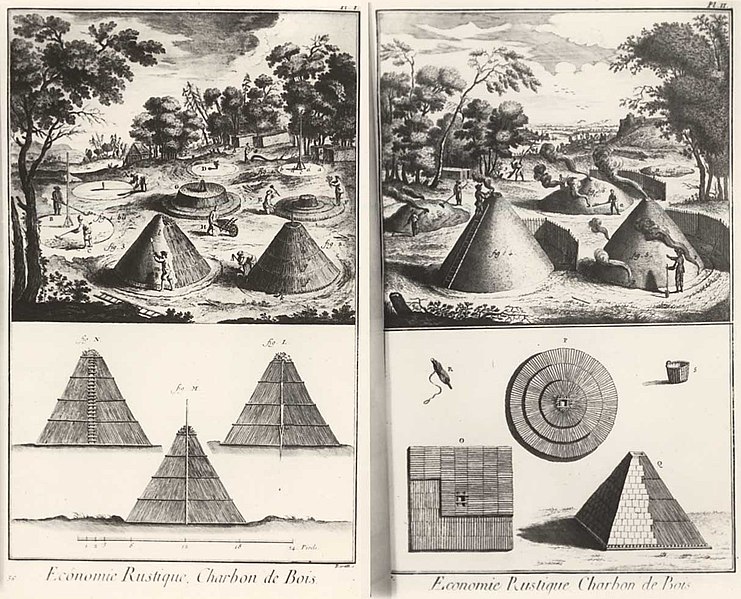

西洋中世期の炭焼きは、日本の炭焼きとは方法が異なります。日本では土で炭焼き窯をつくり、その窯を繰り返し使用しますが、西洋では炭焼きをする度に新しい窯をつくります。

ヨーロッパの炭焼きは、(中略)延焼の恐れのない森林内の空き地に一本の軸木を中心にして、その周囲に木材を円錐形に積み上げたのち、その外側を土と灰で覆ってから、その内部に火をつけて蒸し焼きにするという方法で行われた。このため、炭焼きが行われた現場には、円形の炭の痕跡が残されることになる。

堀越宏一『ヨーロッパの中世 5 ものと技術の弁証法』岩波書店、2009年、89頁。

つまり、窯は木々のある場所を求めて移動します。個人的には、西洋と日本の木材供給について、最大の相違点は土地の勾配であると考えています。西洋では森といえば平地が多いですが、日本ではほとんどが山です。平地では窯づくりが比較的簡単ですが、山ではそうではありません。西洋でこのような移動式の炭焼き窯が発展した理由は、森が平地だったからかもしれません。

炭焼きが森で仕事を行う火は、しばしば人の目に触れました。オランダ出身の中世史学者であるホイジンガは、その名著『中世の秋』で、1419-74年の出来事が記述された、『ジョルジュ・シャトランの年代記』の内容をいくつか紹介しています。

息子と言い争いをしたブルゴーニュ侯フィリップは、夕闇の迫るころ、ブリュッセルの町を馬に乗って抜け出し、森をさまよいます。そのうち疲れ、腹も減り、人里を求めて馬を進めます。やっと見つけたあかりは恐ろしげで、もうもうたる煙とともに、火が吹き出ています。侯はこの火を、何者かの魂を焼く浄罪の火か、悪魔のまどわしかと考えます。

侯は、一瞬、たちすくんだ。だが、かれは想い出した。炭焼きたちは、つねづね森の奥で、炭を焼くではないか。その火の群れだったのだ。

ホイジンガ『中世の秋(下)』堀越孝一訳、中公文庫、2018年、321頁。

『百科事典』の図の通りに大胆に木材を使用したのだとすれば、当然、木材不足に陥らなかったのか?という疑問が生まれます。答えはYesです。時代がくだるにつれて、西洋の森林面積は小さくなり、人々は木材の供給不足に直面します。かつて都市のすぐ隣にあった森は、(木を伐採したために)はるか遠くに離れていきます。それについては、西洋における森の歴史でも触れました。木材不足については、西洋中世期における森の利用と保護への動きに詳しく記載しています。

おわりに

今回は、西洋中世期における森へ入る職業を3つ紹介しました。その職業は以下の通りです。

- 木こり

- 粉ひき屋

- 炭焼き

森は獣や悪霊がはびこる危険な場所である一方で、人々の豊かな暮らしになくてはならないものでした。「木こり」の章で、『グリム童話集』の話を紹介しましたが、大野寿子『黒い森のグリム―ドイツ的なフォークロア』は登場人物たちが森(つまり異界)へ入る動機を考察した、非常に面白い学術書です。興味のある方は読んでみてください。

今後、『ヘンゼルとグレーテル』のお父さんのように、昔話で貧しい者として登場する者の職業は、本当に利益をあげにくかったのか、あるいはどうしたら利益があがったのか、ということを調べるのも面白そうです。

以上、西洋中世期の森へ入る職業でした。