はじめに

中世ヨーロッパ風の人物絵を描くときに、参考となる知識をインプットしよう! というのが服飾シリーズの目的です。史実上の姿を踏まえた上でアレンジが加えられるように、形状や素材など、できるだけ具体的に記載しています。

服飾シリーズ・第一回では、ロマネスク時代(11-12世紀)の女性に焦点を当てました。今回はゴシック時代(13-15世紀)の女性に焦点を当て、その服飾について紹介します。

※主に丹野郁の『服飾の世界史』(白水社)を参考にしています。

時代背景

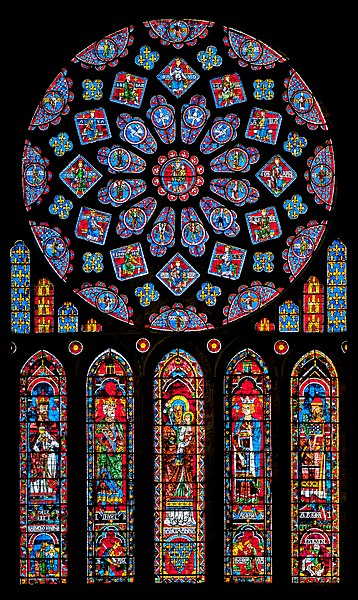

西洋中世期に生まれた、ロマネスク様式・ゴシック様式などの新しい芸術様式は、教会建築に対し真っ先に現れました。なぜなら、中世期の人びとはキリスト教の教えに従って生活しており、彼らの信仰心を反映した最も立派なモノが、教会だったからです。そのため、本記事でも教会建築の比較で様式の違いを見ていきます。

ロマネスク様式は、名前の通り「ローマ風」の芸術様式で、古代ローマ帝国の芸術を踏襲していました。その様式で建てられた教会は、半円アーチ、厚い石壁、小さな窓といった特徴を持ちました。というのも、当時の建築技術では、窓を大きく取ると構造が不安定になり、建物が崩れてしまう可能性がありました。そのため教会の窓は小さく、柱を兼ねた壁は厚くならざるを得ませんでした。

ところが12世紀末に、北フランスにて、窓を大きく取ることができる建築方法が開発されました。それは尖塔アーチ(とがったアーチ)と穹窿天井を用いた建築方法でした。評判になったその建築方法は、またたくまに欧州全域に広がり、ルネサンス期まで、教会建築の主流となりました。その方法で建築された教会が、ゴシック様式と呼ばれます。ゴシック様式の特徴は、尖塔アーチ、天高く伸びる塔、広くなった窓に施されたステンドグラスです。

とくにステンドグラスの色彩と差し込む光の美しさは、当時の人びとに大きな衝撃と感動を与えました。色とりどりの光があふれる教会は、かつてないほどに神秘的で荘厳でした。そのため人びとは、教会が神へ祈りを捧げる場として、よりふさわしくなったと思いました。

ゴシック様式の教会が増えるにつれて、人びとの服飾に現れる宗教感情や、美的感情も変わっていきました。教会のステンドグラスから差し込む色とりどりの光は、衣服の光沢や色彩に大きな影響を与え、より輝かしいもの(光沢をもつもの)、より鮮やかなものが好まれるようになりました。また、ゴシック様式の鋭角的感覚は、ものの形状に影響を与え、例えば高々としたかぶりもの、つま先のとがった靴、端がのこぎり状になった衣服などがつくられるようになりました。

ゴシック時代の女性衣服の大きな特徴として、身体のラインを出すことに抵抗のなくなった形状であることが挙げられます。その時代には、袖がすぼまり、腰回りがややぴったりとした、「コット」というオーバーチュニックが着用されるようになりました。これは服がより日常生活に適した、合理的な形状になっととも言えます。

ファンタジーランドはなぜ中世なのかで説明した通り、中世期は旅が一般的になった時代でした。そのため貴族も城から城へ、荘園から荘園へと移動しなければなりませんでした。例えば、残存する記録には、13世紀のある婦人が、ブリオーを脱ぎ捨ててコットに着替え、乗馬用のオーバースカートをつけ、レインコートを羽織って外出したというものがあります1。そのような旅の多い生活が、衣服をある程度合理化したと考えられています。

また丹野は、貴族の衣服から威厳性が減り、どこか市民性をおびている、という面白い指摘もしています。中世都市(※)が形成された11世紀以降、衣服は一般的に、都市に暮らす専門職人(市民)によってつくられるようになりました。そのため衣服にだんだん、職人の市民的な感性が反映されたのかもしれません。例えば毛織物生産については、11世紀以降から職人による専門家と分業化が進んだことを、西洋における糸つむぎの歴史で説明しました。

※中世都市について詳細は、西洋中世期における都市の形成を参照。

ゴシック時代の女性服の特徴として、身体のラインを出すことに抵抗がなくなった点に加えて、衿ぐりが大きく裂けている点も挙げられます。なかには肩辺りまで露出されるケースも珍しくありませんでした。一方で、頭を覆うヴェールについては、宗教的観点から継続して使用され、新しい形状のヴェールの流行が起きました。

それでは、次章からゴシック時代の女性の服飾について、詳しく見ていきましょう。ロマネスク時代編と同様に、当時のフランスの史料から読み取れる服飾となるため、用語のほとんどはフランス語となります。また、次に紹介するような服装の人しかいなかったわけではなく、地域差や身分差によってさまざまな違いがあったと推測されます。

基本の4パーツ

ゴシック時代の女性の服パーツは、以下の4つに大きく分けられました。順番に紹介していきます。

- シュミーズ(下着)

- コット(オーバーチュニック)

- シュールコー(外出や儀式の際に、コットの上から着用された装飾性の強い衣服)

- マントル(外套)

シュミーズ(chemise)

シュミーズとは、従来のシェーンズと同じく下着のことです。長い丈、たっぷりとしたスカート、細い袖という点で、従来のものと大差ありません。ただし、その上から袖口がすぼまったオーバーチュニック=コットを着るようになったため、シュミーズの袖を見せて着ることはなくなりました。衿元は引き続き、コットからのぞかせて着ることもありました。素材は柔らかい麻または絹でした。

オーバーチュニックの胴がやや細くなってくるこの時期、女性たちは胴回りの下ごしらえをするようになりました。具体的には、下着としてシュミーズのほかに、乳下から胴にかけて閉める、麻布のバンドを着用するようになりました。これは近代ドレスの下着として着用する、コルセットのようなものだと思って問題ないでしょう。貴婦人の場合には女中の世話によって、細紐やピンにてバンドを留めてもらいました。

【余談】

コルセットのようなものを着用していたということは、当時の女性も腹回りが気になったんですね……。

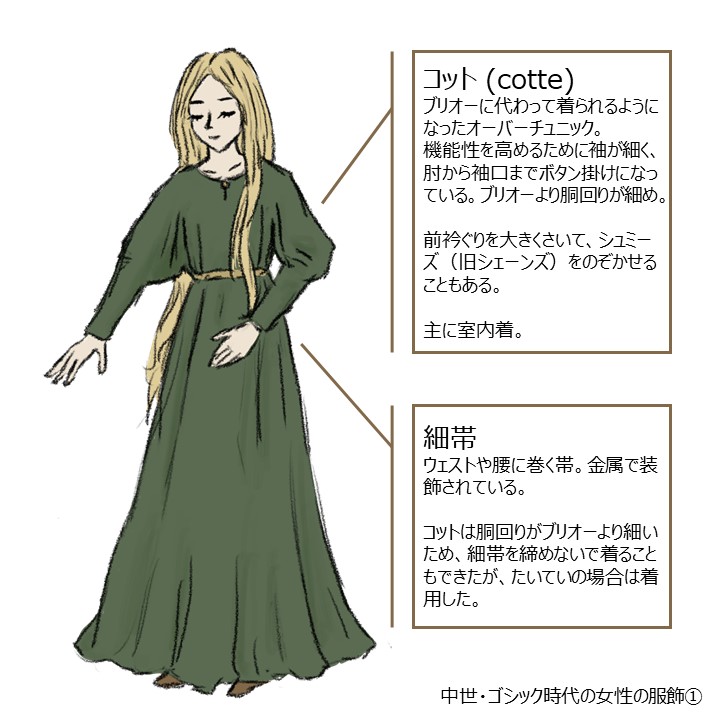

コット(cotte)

コットとは、従来のブリオーに代わって着用された、オーバーチュニックのことです。元来は男子の膝丈チュニックのことでしたが、その裾が長くなり、女子にも着られるようになりました。カジュアルで素朴な形状のため、主に室内着として着用され、外出や儀式の際には、後述するシュールコーを上からまといました。

コットの最大の特徴は、袖が細く、肘から袖口までボタン掛けになっている点です。理由は、前述した通り、より日常生活に適した、機能的な形状が好まれるようになったためです。ブリオーのように大きく広がった袖は、見た目は優美ですが、物を取ったり、手で水をすくったりする際に邪魔だっただろうと想像します。

他の特徴として、ブリオーより胴回りが細く、身体のラインが出るシルエットになっている点が挙げられます。

コットは基本的に、前衿に着脱用の小さなあきがあり、ボタン、ホック、ブローチ、飾り紐などで閉じられました。ときには、衿が大きく裂けたデザインで、シュミーズをのぞかせる場合もありました。また、とくに細胴のコットは、衿元から腰まで、背中の中心が開き、紐閉じできるようになっていました。

13世紀頃のコットは、胴から袖の上半分にかけて、ドルマン式でゆったりとしています。ときにはぴったりとした袖の場合もありました。胴にはたいてい、金属で装飾された細帯が締められました。

コットの素材の素材は主に毛織物でした。ときにはヴェロア、サティン、金糸織なども含まれました。しかしコットは室内着であるため、シュールコーよりは装飾性に欠けます。シュールコーを重ねる際には、互いの(色・柄などの)調和が大切にされました。

【余談】

コット+シュールコーで少なくとも2色の色を普段使いできるようになるため(マントルを加えればさらに華やか)、当時の人はステンドグラスの配色をまねて、カラフルな色合わせを楽しんだのだろうと想像します。

また、コットの袖をきゅっと閉めるために、この頃から複数のボタンを一列に掛けられる、近代的なボダンホールが現れたようです(ロマネスク時代には、ボタンを掛ける場合にはループで1つだけ掛けていた)。

手持ちのワイシャツやブラウスを見ていただくと分かる通り、近代的なボタンホールは、切り込まれた布地に対し、そのままでは布がほつれてしまうため何重にも糸で縁どりがされています。私は手縫いでボタンホールを作ったことはありませんが、想像するに、1つの穴を整えるために、最低30分くらいは時間がかかると思います。大変ですね。

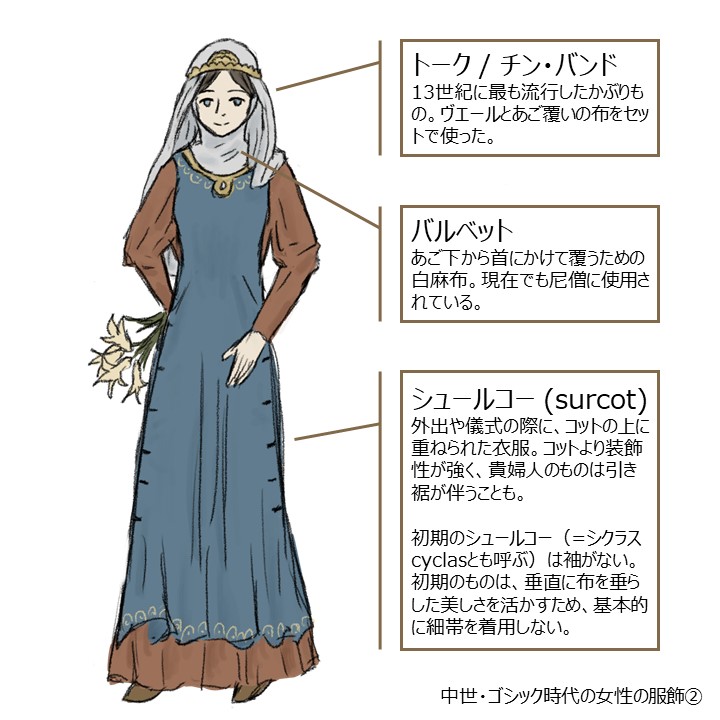

シュールコー(surcot)

シュールコーとは、外出や儀式の際に、コットの上から着用された装飾性の強い衣服のことです。初期のものは袖がなく、一枚布に頭を通す穴があるだけの単純な形状でしたが、やがて袖つきが主流になります。袖や裾からコットの布地を見せることで、全身で捉えたときに色が増え、従来の衣装より華やかになりました。

初期のシュールコーは、シクラス(cyclas)と呼ばれ、一枚布に頭を通す穴があるだけの単純な形状でした。シクラスは、錦織の産地シクラデス(Cyclades)に由来する名称で、最初はシクラデスの錦織からつくられる装飾服のみが、こう呼ばれました。

元来、シクラスは男女同様に膝下くらいの丈でしたが、コットと同様に丈が長くなり、1230年頃から床に達しました。貴婦人のものは引き裾を伴い、とくに儀式用のものは、長く豪華な引き裾を伴いました。

シクラスを着る場合、胴に細帯を締めることは稀でした。なぜなら、華麗な布を肩から裾まで垂直に垂らしたときに、装飾服としての効果が最大に発揮されたからです。わきは元来、すべて開かれていましたが、やがて、わきから下を閉じたものや、全部縫われたもの、ボタン掛けされたものなどが登場します。

シクラスの素材は緞子や金糸織など、立派な布地でした。

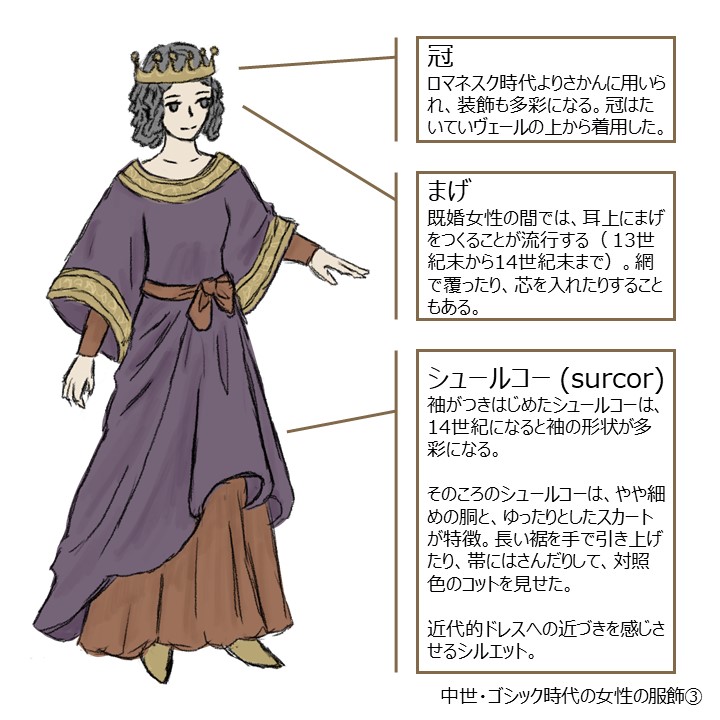

袖なしのシュールコーはシクラスとも呼ばれますが、袖がついたシュールコーの呼び名は完全に「シュールコー」です。

袖つきのシュールコーが登場したあと、袖の形状が多彩になります(14世紀)。具体的には、すぼまったドルマン式のもの、反対に開いたもの、袖幅の中央に裂けめが入ったものなどです。

袖つきのシュールコーの場合には、裾から対照色のコットをのぞかせることが好まれました。そのため、裾を手で引き上げたり(歩くとき)、スカートの一部を帯にはさんだりして着用しました。この形状のシュールコーは、前丈より後丈のほうが長くなっていました。

帯にスカートをはさむ場合、美しいひだ(ドレープ)が生まれるため、近代ドレスへの近づきを感じさせるシルエットになります。帯には、ロマネスク時代でも紹介した小袋(オーモニエール)を下げたり、アクセサリーをつけたりしました。

14世紀のシュールコーは特に派手で、さまざまな色調の縞や模様がつけられ、ときには毛皮が装飾されることもありました。貴婦人たちは、トルコ、ヴェネツィア、ルッカなどから輸入された錦織の素材を、シュールコーに使いたがりました。柄の例は、緑地に黄金の鳥、紫地に黄の鳥、青黄地に赤と緑の模様、白地に緑の鳥などでした。

柄については、家柄の紋章を入れることも好まれました。ゴシック時代の人びとは奇抜好みで、紋章を服全面で表現した、大胆な柄もありました。紋章を全面で表現する場合は、後述するコタルディ(コットの変わり型)に織り込むことが好まれたようです。

マントル(mantel)

マントルとは外套のことです。ロマネスク時代よりいっそう重視され、装飾や布地が吟味されるようになりました。マントルの素材は、上質の毛織物、絹織物、ビロードなどでした。形状はロマネスク時代とほぼ変わりませんが、布地の量感が増え、より豪華になりました。

14世紀末には、外套の一種として、ウプランド(houppelande)という形状の服が男女問わず流行しました。特徴は床まで垂れる袖口でした。しかし15世紀になると袖がタイトになり、ゴシック時代らしいシルエットになりました。

基本パーツの変わり型

ここからは、基本パーツの変わり型を2つ紹介します。

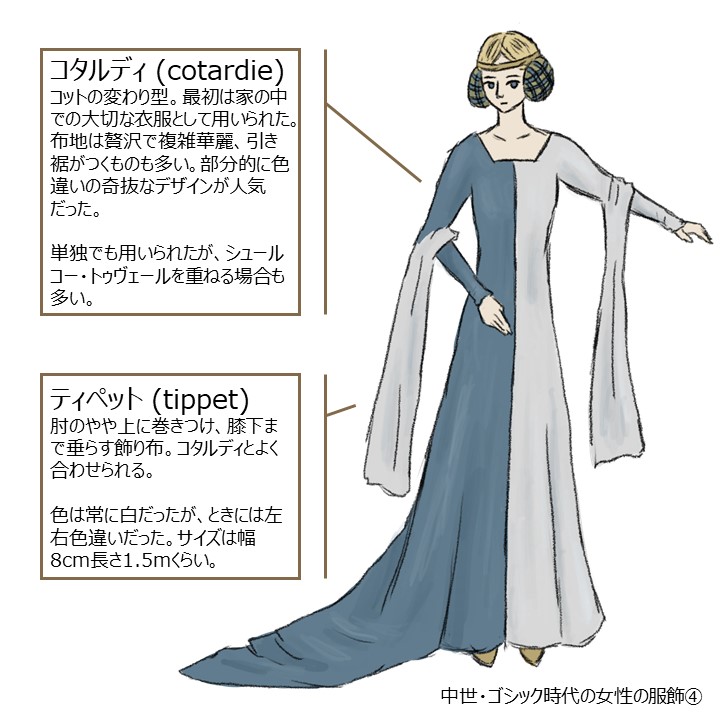

コタルディ(cotardie)

コタルディとは、コットの変わり型のことです。14世紀にイタリアから導入され、最初は、家の中での大切な衣服として用いられました。胴から腰にかけてぴったりとした形状で、前中央かわきで、ボタンが掛けられています(あるいは紐閉じ)。衿ぐりは肩の辺りまで大きく裂け、袖はタイトになっています。スカートはゆったりとして、引き裾がつく場合もありました。

コタルディの布地は贅沢で、装飾は複雑華麗でした。部分的に色違いの奇抜なデザイン(例えば左身と右身で色が違う)が人気でした。コルタディは単独でも用いられましたが、後述するシュールコー・トゥラヴェールを重ねる場合もありました。

コタルディの腕には、よくティペット(tippet)という飾り布が巻かれました。ティペットは肘のやや上に巻きつけ、膝下まで垂らして着用する布です。素材はラシャ・錦織・絹・麻・毛皮などでした。色は白を常としましたが、左右色違いの場合もありました。サイズは幅8cm、長さ1.5mくらいです。

コタルディは、家柄の紋章を服全面で表現するときに、好まれて使われたようです。例えば下図のような大胆なデザインも珍しくありませんでした。

【余談】

西洋貴族たちは13世紀頃から、紋章で自身の家柄を現すことを好みました。例えば、当時の騎士たちは自身の盾に、名前代わりに紋章を描きました。というのも、鎧を着て兜をかぶってしまうと、誰が誰だか分からなくなってしまうからです。騎士たちは相手の盾を見て、その者が何者なのかを判断しました。『アーサー王物語』などの騎士道物語を読むと、そのような描写がたくさん出てきて面白いです。

男性が自身の盾で家柄を現すのに対し、女性が自身の衣服で家柄を現す、という違いが面白いです。盾をもたない女性にとっては、きらびやかな衣服が勝負服ですもんね。

シュールコー・トゥラヴェール(surcot ouvert)

シュールコー・トゥラヴェールとは、シュールコーの変わり型のことで「開いたシュールコー」という意味を持ちます。名前の通り、袖ぐりが大きく開いていることが特徴でした。

一般的には、袖ぐりはウェストの位置まで開かれてましたが、なかにはヒップの位置まで開かれているものもありました。シュールコー・トゥラヴェールは、14-15世紀に流行しました。

その他のパーツ

上記で紹介した通り、ゴシック時代の女性の服は主に、①シュミーズ、②コット、③シュールコー、④マントルの4パーツから成り立っていました。ロマネスク時代より、一枚多くの服を着ていることになります。

その他のパーツとして、靴下であるショース(chausses)、細帯、冠、オーモニエール(帯から下げる小袋)が、ロマネスク時代に引き続き使用されました。なかでもかざり冠は多用され、より高度な技術をもって製作されました。

靴はゴシックの鋭角的感覚が現れた部分で、先が極端に尖っていました。とくに男性の場合は、先端の長さが身分を表していました(身分が高いほど長く尖る)。ポーランドから導入された、そのような靴はプーレーヌと呼ばれました。

当時の服装のなかでも、靴はかなり重要視され、素材や仕立て方、装飾に細心の注意が払われていました。靴の素材は柔らかい革、フェルト、上等なビロード、金糸織、厚地の絹などでした。最も普及していた靴の形状は、足首までの長さの短靴でした。

他に、ゴシック時代に流行した服飾小物として、以下のようなものがありました。

- トーク / チン・バンド:13世紀に流行したかぶりもの。ヴェール(トーク)とあご覆いの布(チン・バンド)をセットで使用した。

- バルベット:あご下から首にかけて覆うための白麻布。耳の上辺りで、この布を帽子やまげ(髪)に留めた。現在でも尼僧に使用されている。

- ティペット:袖につける飾り布。詳細はコタルディの項目を参照。

ゴシック時代になると、既婚女性の髪形に変化が生じます。従来は、中央からわけて三つ編みや二つ編みにして垂らしていましたが、この頃は三つ編みを衿元や両耳の所でまとめ、”まげ”をつくっていました。さらにアレンジを加えて、まげを青や緑のネット(網)で覆ったり、まげが垂直になるよう、芯を入れることもありました。トークやチン・バンドは、まげの上からつけられました。

若い女子が自然の髪をゆるやかに垂らしていたことは、ロマネスク時代と変わりありません。しかし、婦人の間でまげが流行していたのに影響されて、耳上をふくらましながら垂らす傾向もあらわれました。(具体的な髪形はよく分からないが、一部だけ細い三つ編みをつくり、くるくるとまとめる? あるいは、エドモンド・レイトンが描いているように、冠に髪を押し込むとか↓)

庶民の服

実用性が重視される庶民女性の服は、ゴシック時代になってもすぐには変化がありませんでした。しかし13世紀頃には、平凡なコットにシュールコーを重ね着する姿が見られます。頭には白いヴェールや色ものの布をかぶりました。

農婦は仕事着として、シュミーズの上にコルセ(corset)を重ね着していました。靴は履かず、たいてい素足で農作業をしていました。なお、この当時のコルセ(コルセット)は背中閉じではなく、前閉じが基本となります。

当時の姿例

ゴシック時代は、ロマネスク時代より後世になるため、当時の服飾が分かる史料(写本の絵など)が比較的多く残っています。以下に例を載せていきます。

史料の探し方

本章では、当時の姿を調べるときのコツについて書きます。今回の記事に載せた参考図を探すにあたり、写真共有サービスの「Pintarest」がとても役に立ちました。

前回のロマネスク時代編の記事にて、当時の史料(画像)を探す際は、ネットで「medieval manuscript」(中世写本)と検索するのがオススメ、と書きました。しかしネット全体で検索した場合、検索用語が絵でなく文章に含まれる場合にも、検索結果に引っかかってしまいます。その点、Pintarestは画像のみに絞られているため、欲しい画像をピンポイントで見つけることができます。

検索する際には、「medieval manuscript」から、さらに検索用語を追加するとよいでしょう。例えば、私が紋章柄のコタルディの絵を見つけたときには、Pintarestで「medieval(中世の) cotardie(コタルディ) coat of arms(紋章)」と検索しました。

検索して出てくる画像には出典の記載が怪しかったり、そもそも記載されていない場合も多いため、さらにGoogleの画像検索で、完全一致する画像が含まれるページを探します。そして信頼できる出典(※)の記載を見つける流れです。

※前回も記載したが、AIによる写本風の絵が増えているため、出典が実在する本であることをきちんと確認しよう。

そもそもどうして英語で検索するのか? という点については、英語は多くの西洋人が話せるグローバル言語であり、日本語よりも圧倒的に情報が充実しているからです(自分が英語しか読めないからという理由もあるけど)。

関連して、Wikipediaの言語切り替えの機能も便利です。西洋史に関連する事柄の場合には、日本語版より英語版のページのほうが情報・図版ともに充実しています。また、例えばイギリスではなくフランスやイタリアの話であれば、フランス語版やイタリア語版も確認するとよいでしょう。そちらのほうが内容が充実しているからです。その際はGoogle翻訳も活用しながら読みます。

今回の服飾シリーズでは、カタカナ表記だけではなく、単語のつづりもあわせて記載したため、コピペしてぜひ検索に役立ててくださいね。ちなみに、英語で検索するウラワザ?(というほどでもないけど) は、日常生活や仕事でも使えますよ! Google Newsで英語の記事を読むと、日本語ではアクセスできないことを知れますし、IT知識でつまったときには英語で検索するとほぼ100%解決策があります。こういうところに、外国語(とくに英語)を学ぶ大きな意義の1つがあると思います。

おわりに

今回は、中世・ゴシック時代の女性の服飾について紹介しました。

ロマネスク時代よりも、服の形状や小物が増え、アレンジの仕方も増えました。服がより機能的な形状になった一方、装飾・染めものなどの技術は進化し、ステンドグラスの光と色合いに影響されて、よりきらびやかな衣装になりました。

私のイメージでは、ゴシック時代にはとんがり帽子をかぶっているイメージがありましたが(エナン帽と呼ぶ)、あの帽子について、丹野さんの本では、ルネサンス初期(15世紀から)に分類されていました。しかし、見た目からしても、ゴシック建築の影響を受けていることは間違いありません。前衿も三角に大きく裂けるようになるし、ルネサンス初期には、鋭角的な感覚がより出てくるようです。

……中世期の服飾のみにしようと思っていたのですが、ルネサンス期も書きたくなってきちゃったな~……。とりあえず、次の服飾シリーズでは、中世期の男性に焦点をあてる予定です。次の記事は以下のロマネスク時代男性編です。

皆さんから好評いただいているおかげで、大変はげみになっております。本記事も面白ければ、ぜひ拡散をお願いします。

今回、中世のロマネスク・ゴシック時代の女性の服飾をまとめたことで、写本に描かれた絵の解像度があがり(理解できることが増え)、写本を眺めることが、とても楽しくなりました。皆さんも写本の女性を見ながら、「これはブリオーだな」「コットだな」「こんなアレンジもあったんだな」等と勉強してみてくださいね。

中世ヨーロッパの世界観に興味がある方へ

『心情の中世ヨーロッパ』では、恐怖と信仰の観点から、中世人の「心の動き」を読み解いています。

これまでに累計300部以上お迎えいただいています。

▶ 『心情の中世ヨーロッパ』を見る

~おまけ~

映画『ロード・オブ・ザリング』で、エオウィンがまとっている衣装は、基本的にはロマネスク時代の服飾が踏襲されていると思われる。しかしなかにはゴシック時代の袖なしシュールコーや、ティペットのようなアイテムをまとっている場面もある。個人的には以下の、布地マシマシなティペットのようなものがついている衣装が好み。(なぜエオウィンばかり取り上げているか? エオウィンが好きだからです)

以上、お読みいただきありがとうございました。

前回のロマネスク時代女性編は以下からどうぞ。

- 丹野郁『服飾の世界史』白水社、1985年、142-143頁。 ↩︎