糸つむぎは、人類が衣服をまとうようになってから何千年もの間、日常的に発生する仕事でした。近代になって機械で自動化されるまで、その行為は避けて通れないものでした。

今回は西洋において、糸つむぎの仕事がどのように行われてきたかを紹介します。

『眠り姫』に登場する”つむ”

日本でもよく知られた西洋の昔話に、『眠り姫』があります。

とある国の王夫妻のもとに、女の子の赤ちゃんが生まれました。その国には、13人の魔法使いがいましたが、夫妻は12人の魔法使いだけを、姫の誕生祝いに招待しました。12人の魔法使いは、1人ずつ順番に姫に贈り物を授けました。

そこへ招待されなかった13人目の魔法使いが現れ、姫に対し「15歳になったときに、”つむ” が指に刺さって死ぬ」という呪いをかけました。しかし、12人目の魔法使いがまだ姫に贈り物を授けていなかったため、呪いの力を弱めて「死ぬのではなく100年間の眠りにつく」運命にしました。

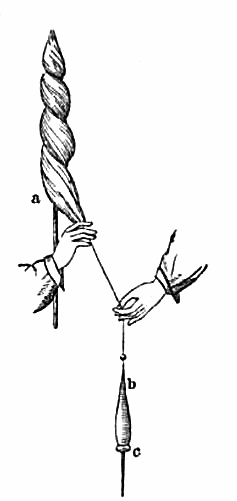

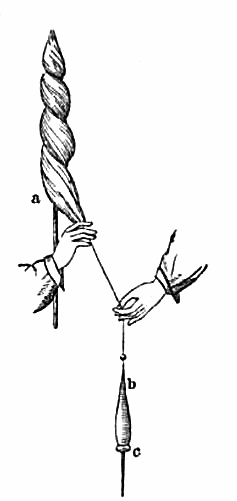

“つむ”とは、糸をつむぐための道具の呼び名だよ。対応する漢字がないことから、日本にとても古くからある言葉ということが分かるね(口語から生まれたってこと!)。最近は、紡錘という名称でも呼ばれるよ。

姫の運命を憂慮した王と王妃は、彼女の指に”つむ”が刺さらないよう、国中の”つむ”を焼き捨ててしまいました。しかし、姫が15歳になったとき、城を歩いていると、塔の最上階で糸つむぎをしている老婆を発見しました。興味をひかれて”つむ”を見せてもらった姫は、指にそれを刺してしまい、深い眠りに落ちました。

その後の展開は皆さんが知っている通りです。姫が眠りについて100年経ったころに、王子が現れて、彼女を眠りから覚まします。姫は王子と結婚して、めでたしめでたし、の展開で物語の幕が閉じます。

さて、私は『眠り姫』において、呪いの発動条件が<つむを指に刺すこと>だと知ったとき、「つむとは何だろう??」となりました。当時はすでに大学生だったにもかかわらず、それまで、糸がどうやってできているかを、意識したことがなかったのです。

今思うとそれは、非常に現代人的な感覚です。なぜなら、「糸をつむぐ」という行為は、人類が衣服をまとうようになってから何千年もの間、日常的に行なわれた、決して避けられない仕事だったからです。

だからこそ、高校世界史で産業革命(道具から機械への生産技術の変化)を習うとき、その契機となる発明機械が、紡績機(糸をつむぐ機械)なのです。言い換えると、人類が一番最初に機械化したいと思ったほど、かつて糸つむぎは日常的に発生する仕事でした。

糸をつむぐ2種類の道具

前近代において、糸をつむぐ道具は2種類ありました。1つ目は、おもりの回転力を利用して糸をつむぐ「つむ」、2つ目は、車輪の回転力を利用して糸をつむぐ「糸車」です。

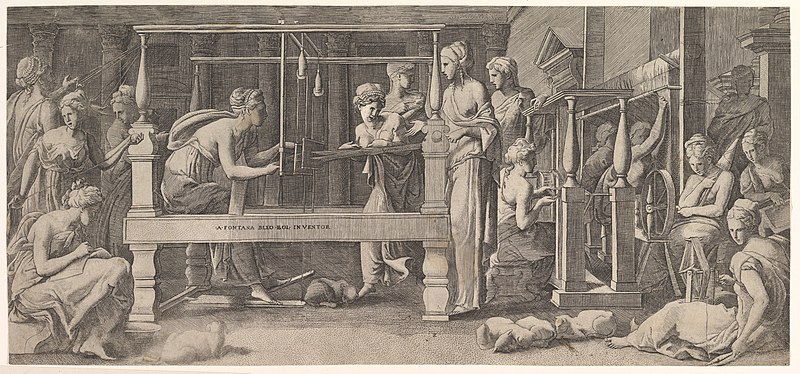

構造が単純なつむは、紀元前からある道具であり、考古学の発掘調査で出てくることもしばしばです。対して糸車は(さまざまな説があるが)11-13世紀に一般的に利用されるようになったとされています。少なくとも、13世紀のバグダッドの絵画には糸車が描かれているため、13世紀以降に存在したことは間違いありません。西洋では1298年ごろに発明されたとされています1。

なお、『眠り姫』で出てくる、姫の指を指す道具は、「つむ」とも「糸車」とも解釈できます。昔話は口頭伝承(文字ではなく語りで後世に伝えられる物語)であり、時代に合わせて語り部が物語の内容をアレンジします。そのため、おそらく糸車が普及するまでは「つむ」として語られ、糸車が普及してからはしばしば「糸車」として語られたのだろうと想像します。

つむ

日本の古語で「つむ」と呼ばれる糸つむぎの道具は、現代では紡錘とも呼ばれます。漢字を見て分かる通り、つむは「糸をつむぐための錘」です。上図の右下の道具がそれに相当します。糸は、細い繊維をねじってより合わせることで作られます。そのためにこまの回転力を利用するのがつむであり、上図の通り、おもりがついています。使い方としては、つむを地面近くにぶら下げ、それをぐるぐると回転させます。

この道具がなかったころ、人類は手でこすり合わせて糸をつむいでいました。そのため、おもりの回転力を利用するつむの発明は画期的でした。つむは人類の道具のなかでも最も昔からある部類に入り、古代エジプトの壁画にも描かれています。

後述する糸車が普及したあと、つむの利用が衰退したかというと、そうとも限りませんでした。つむは糸車とちがって携帯しやすい道具で、いつでもどこでも取り出して作業することができます。また車輪やボビン(糸車についている糸巻き)等のメンテナンスも不要で、一つ持ってさえいれば、半永久的に使えます。このようなメリットがあることから、実際に今なお、一部の地域でつむが利用されているのだと思います。

糸車

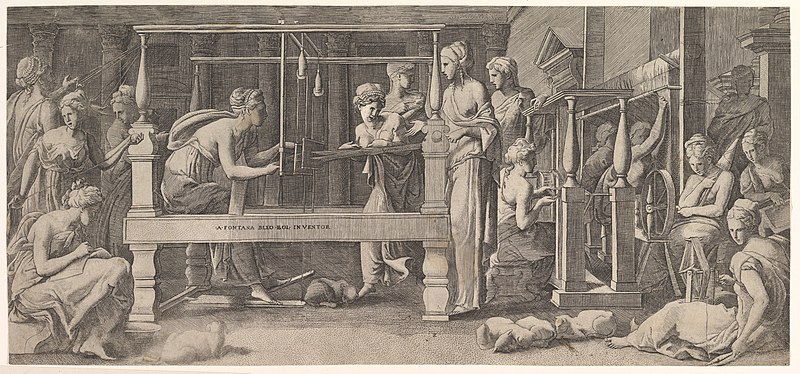

先述した通り、糸車は11-13世紀に一般的に利用されるようになりました。糸車が描かれた最古の絵とされているのが、上図です。糸車は、車輪の回転力で糸をより合わせる道具です。メリットとして、つむをくるくると回すよりも、はるかに少ない力で、しかも素早く糸をつむぐことができます。

私はつむよりも、糸車に馴染みがあります。なぜなら、国語の教科書に、『たぬきの糸車』という日本の昔話が載っていたからです(1977年度の教科書より掲載)。『たぬきの糸車』は、木こりのおかみさんに命を救われたたぬきが、恩返しとして糸車を回して、糸をたくさんつくってくれた、という話です。

私が通っていた小学校には、郷土資料館があり、学校周辺の農家から譲り受けた、昔ながらの道具が保管されていました。そのなかに糸車があったため、それを使って『たぬきの糸車』の一場面を再現してみせる発表を、クラスで行いました。たぬき役と、おかみさん役(木こり役もいたかな?)のうち、私はおかみさん役を演じた記憶があります。そのとき、本物の糸車をくるくると回しました。もちろん演技なので、実際に糸は張りませんでした。

私が通っていた小学校は、近隣の農家から田んぼを一反かりており、そこで毎年もち米を育てていました。田植え、稲刈り、精米、収穫祭(もちつき)の一連の流れを、近隣の農家の方々に手伝ってもらいながら、昔ながらの方法でおこなうのです。

学校の郷土資料館の道具は、そのときにも使用していました。例えば、稲から米粒をとる道具「千葉こぎ」や、米のもみ殻をとる「石臼」を使っていました。(もちろん、石臼でやっていては途方もない時間がかかってしまうため、石臼はあくまで体験レベル)

当時は当たり前の行事だと思っていましたが、大人になってみると、田植えや稲刈りを体験したことのない人がほとんどでした。まして昔ながらの道具を使って農作業をしたことがある人は皆無で、貴重な体験をさせてもらったんだな、と思いました。みんな「ヒルに刺された!」とか「カエル/イナゴを捕まえた!」という話題で盛り上がったことがないのか……と思うと不思議な感じです。

今になって思うと、私が中世ヨーロッパを含めた、前近代の暮らしに興味があるのは、このような体験も影響しているのかもしれません。

地域によって細かい違いはあれど、糸車の基本構造は世界中で同じです。糸車は、産業革命が起こるまで、糸をつむぐための最も効率的な道具でした。

西洋中世期の糸つむぎ

西洋中世期の社会は、いうまでもなく男性中心の社会でした。

よく言われる理由として、当時の聖書解釈として、アダムとイヴの禁断の果実のエピソードから「女性は男性より騙されやすい、堕落した存在」という考えが定着していたからです。そして、キリスト教を含めた一神教が、排他的な女性蔑視の宗教であることは、多くの人文学者が指摘している通りです。

しかし日本も含めて、世界じゅうのあらゆる文明が「男性優位」の時代を経験していることを考えると、個人的には宗教が先なのではなく、人間の発達心理学的な面が先なのではないかと思います。

ときどき、一神教が女性の敵?と捉えられている状況を見て、一神教が気の毒だなあと、sousouは思うよ。

壮大な話になってしまうため、これ以上は言及しませんが、とにかく西洋中世期は、男性中心社会でした。

そのため、あらゆる仕事を男性が中心となって行っており、中世都市に発達した文化として有名な「ギルド(同じ職業の者で組む同業組合)」においても、基本的に女性の参入は認められませんでした。よって現代でも、私たちが西洋の”職人”をイメージするとき、菓子職人(パティシエ)にしろ、楽器職人にしろ、パン職人にしろ、服飾職人にしろ、思い浮かぶのは男性像なのです。

ギルドや中世都市については、以下記事も参照ください。

そんな男性中心社会のなかでは、女性の労働に関する史料はわずかしか残っていません。しかしながら、糸つむぎを含めた、布を生み出す仕事については、女性が参加していたことがはっきりしています2。これまで本記事に掲載してきた糸つむぎの絵で、作業をしている人物が女性であることからも、それが裏付けられています。

11世紀以降、職業としての毛織物生産は、都市の男性職人による専門化と分業化が進行しました。上質な毛織物は貴族や金持ちに需要があったため、売り物としての毛織物は、男性職人によりつくられるようになったということです。

とはいえ、糸をつむぎ、布を織り、そこから衣服(※)をつくるという作業は、まずもって自給自足のために行われました。そして西洋の一部の農村では、糸つむぎや裁縫・編み物をするための、女性による寄り合いがありました3。そういった仕事は、畑仕事がない夜の時間帯や、冬の間によく行われました。

※平民の衣服に使われた素材は、地元産の原毛で織られた中・下級品の毛織物、亜麻や木綿と羊毛との混紡、粗悪な亜麻布など4。

なぜわざわざ集まって作業をするのかというと、第一には蝋燭などの照明を節約するためであり(一つの明かりに対しての作業人数が多いほうが節約になる)、第二には単調な作業の場合には誰かとお喋りしながら行ったほうが、よく進むからです。また、このような寄り合いは作業のためだけではなく、女性同士の情報共有や、鬱憤晴らしの場もかねていました。たとえば子育ての悩みや夫の愚痴を共有することで、解決策を見つけたり、ストレス解消したりしていたのです。

手仕事の寄り合いについては、以下記事で詳しく紹介しています。

中世期の人びとは、現代あるような文明の利器がないため、日々生きていくことで精一杯でした。本来なら、日が暮れたらすぐに眠りにつきたいほどクタクタなのに、夜には夜で畑以外の仕事をして、働き通しだったのです。

そのような暮らしの中では、女性同士が顔を合わせ、お喋りできる暇はさほどなかったと思われます。そのため、糸つむぎの寄り合いは女性にとっての楽しみだったに違いありません。なお、他によく知られた、女性同士のお喋りの場として、「井戸端会議」の井戸端があります。朝に水を汲みにいくついでに、そこで出くわした女性たちとお喋りするのです。

紡績機の発明

最後に、産業革命の際に発明された紡績機について、簡単に触れておきます。

先述した通り、上質な毛織物は中世期から貴族や金持ちに需要がありました。その頃から、毛織物の主な産地はイギリスでした。というのも、イギリスは土地柄、羊を飼いやすい土壌であるうえに、毛織物に最適な羊の品種がいたためです。

15-17世紀のイギリスの領主や地主たちは、営利目的から、羊を育てるために小作人から土地を取り上げ、強制的にそこを牧羊地にしました(※)。人権を無視したこの行為を、トマス・モアは批判し、「羊が人間を食う」という言葉を残しました。

羊を育てるために小作人から土地を取り上げ、強制的にそこを牧羊地にすることを、世界史用語で「囲い込み」もしくは「エンクロージャー」と呼ぶよ。

そうして毛織物で財を成してきたイギリスが、次に目をつけたのが、木綿でした。18世紀後半、東インド会社からインド木綿を輸入したところ、たちまち西洋で木綿ブームが起こったのです。

毛織物については、中世期からある毛織物ギルドの職人たちとの利害関係があり、新技術の導入が困難でした。しかし木綿は新しい産業で、ギルドがないため、新技術の導入が比較的容易でした。そのため、木綿で大儲けを企むイギリスの実業家たちが、紡績機の開発に乗り出しました。

18世紀になると、水力や蒸気のエネルギーを利用した、さまざまな紡績機が登場します。ここから、イギリスの産業革命と、世界帝国である大英帝国への歩みが始まったのでした。

高校世界史では、このとき発明された紡績機の名前と、開発者の名前と、具体的な仕組みをセットで複数おぼえさせられる。数ある世界史用語のなかでも、かなり覚えにくかったし、なんでこんなに詳しく覚えなきゃいけないんだ!と思った記憶が強い。(しかも覚えにくいのでテストで頻出)

紡績機の発明はたしかに、人類が何千年も続けてきた糸つむぎの労働から解放されるという点で、画期的だった。

しかし、人類の発明品なら紡績機よりも、紙/火薬/羅針盤/蒸気機関/電気のほうが重要だと思う。それらの発明品はさらっと触れられるのみなのに、紡績機だけなぜ、詳細な仕組みと各機械の違いまで覚えなければならないのだろう?

紡績機で財を成したのはイギリスなのだから、自国の誇りのために(?)イギリス人だけが学べばよいのではなかろうか。この部分にはなんだか、西欧中心な世界史観や、「世の中は時代を経るにしたがいよくなっていく」的な、進歩史観が現れている気がする。発明などの人類の進歩に関わる歴史を中心に、歴史ととらえたがるのは、いかがなものだろうか。

おわりに

今回は、西洋における糸つむぎの歴史を紹介しました。

前近代において、糸をつむぐ道具には、①つむ、②糸車、の二種類があったことを紹介しました。つむは紀元前から普及していたのに対し、糸車は11-13世紀頃に普及した道具でした。それぞれに異なるメリットがあるため、前近代まで、人びとは場合に応じてこの二種類の道具を使っていました。

西洋中世期は男性中心社会でしたが、布の製作に関わる仕事には、女性が関わっていたことが明確に分かっています。また自給自足のための糸つむぎ、機織りなどは女性が行うことが多く、一部の農村には、そういった作業をするための寄り合いがありました。

糸つむぎの歴史は、紡績機が発明されてから転換期を迎えます。紡績機によって大量の糸が生産されるようになると、多くの人びとはつむや糸車で手仕事をしなくなりました。紡績機の発明によって産業革命がはじまるため、紡績機は世界産業の転換期をもたらしたとも言えます。

今回の記事を書いていて、中世期の人びとがどのような素材の、またどのような形状の服をまとっていたのか気になりました。これは創作をする人にとって絶対に需要があるテーマだと思うので、そのうち記事にまとめたいです。

→まとめました!以下の服飾シリーズが該当します。